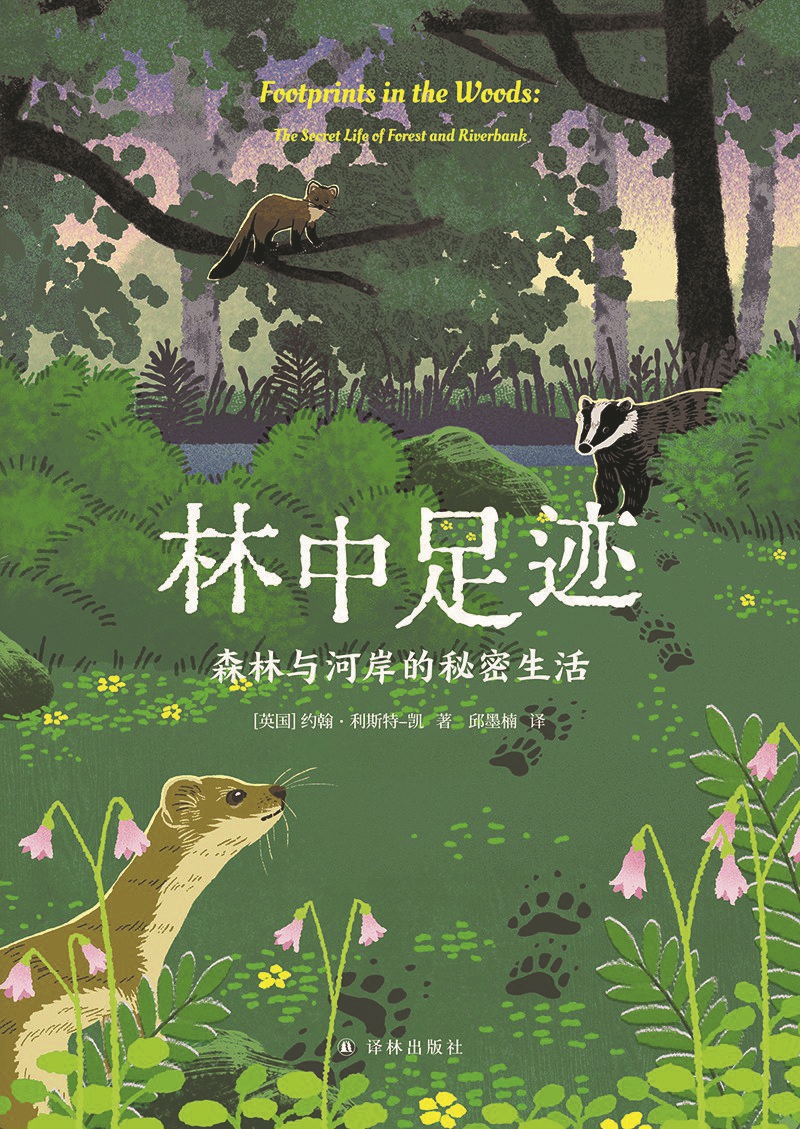

约翰·利斯特-凯《林中足迹》:自然不会亏负爱她的心灵

在翻开这本书之前,我并不了解鼬科动物。作者约翰·利斯特-凯开篇就写鼬科动物——伶鼬、狗獾、水獭,还有松貂,让他产生了成为一名全职博物学家并投身自然保护工作的念头。狗獾和水獭,大众应略有认识,水獭更是广为大家喜爱的动物。而伶鼬和松貂相对少见,一般分布在高纬度地区,是非常灵动的“林中居士”,野性十足。利斯特-凯怀着对这些小动物的满腔热爱和迷恋,用一支饱含深情的笔,以日记体的形式详细记录下自己去寻找这些动物的经历与发现。

多年前,在英国著名博物学家加文·马克斯韦尔的邀请下,约翰·利斯特-凯来到苏格兰高地。高地的风景征服了他,他留了下来,并在此创建了艾加斯野外研究中心。多年以来,不管是风雨交加还是月亮高悬的夜晚,利斯特-凯床边的窗户都大开着,他因此能够捕捉到有关自然的最微妙的讯息。身为博物学家,他常常在黎明的薄雾中起身,冒着严寒,踩着冻得发硬的土地,穿越田野,前往林子、河岸、峡谷,去寻找那些行踪隐秘的野生动物的身影。他因此知道黎明降临树林的时间要比田野晚得多,也见过体格庞大的高地牛在雨后的阳光下浑身散发蒸汽的异世界画面,并能感受到高地最微妙的物候变化。自然无限的创造力和生命力令他沉浸其中,他调动所有感官,对于景物的声、光、色、味的描写信手拈来,让人如临其境。有的句子似乎能穿越时空让我们获得共鸣,如“高地的春天总是来得太迟,它常常虚晃一枪,假装开始,就像抢跑的运动员一样,不得不被拉回来重新来过”。

这本书的核心内容是对伶鼬、狗獾、松貂和水獭这四种鼬科动物的观察。在书中,动物成为绝对的主角,紧紧攫住观察者的注意力。与伶鼬的短暂交会莫名让人觉得棋逢对手,伶鼬幼崽出洞的精彩场面又让人内心澎湃。狗獾在黄昏时分出穴后嗅探空气、又抓又挠的场景仿佛一出默剧。对松貂步态的精准描摹令人眼前产生无法磨灭的画面感。而水獭母子进食后在杂草丛里翻滚揉搓的温馨画面,又让人不禁感叹自然的美好。更重要的是,利斯特-凯并没有止步于观察记录,更在其中穿插了动物故事以及思想漫游。在伶鼬一章,作者回忆少年抚养伶鼬的故事令人动容,我们由此更加理解他对伶鼬的钟情。在观察狗獾时,他荡开一笔,写道:“观察狗獾是一件会令人痴迷的事情。一旦你了解了这种动物,它们就变成了‘你的’狗獾。”在松貂一章,他又向我们传授起盘坐的技巧:“意识要放在声音或气味上,感受空气在皮肤上造成的压力,感受环境的潮湿或干燥……忘却自己的身体,并且无视时间的流逝。”盘坐让人类与自然环境融为一体,动物由此会放松警惕,利斯特-凯因此获得了一些非常美好的体验:“嬉戏的狗獾幼崽和松貂幼崽曾误入我的脚下,鸟儿落在我的身上,鹿常在我的身旁吃草……”对于热爱自然的人来说,这实在是绝佳的馈赠。

一名合格的博物学家不会放过自然的任何讯息。野外观察需要无限的耐心,观察者常常枯坐半晌,也不一定能等到心心念念的身影。但自然是一本藏着无限讯息的书,永远不会让你觉得乏味。在寻找目标动物的同时,利斯特-凯也有着让人欣喜的际遇:在农场小路上偶遇一只仿佛燃烧着红色火焰的狐狸,“浓密的尾巴好像一面旗帜,随着它的流窜起伏飘扬”,进入林子时被一只红松鼠探头探脑地打量,而投机取巧的冠小嘴乌鸦在安全距离外警惕地跟着他,想顺便捞点好处。利斯特-凯的文字犹如一只精准的摄像头,有节奏地在松鸦和苍鹰间切换镜头,近景远景变换着,极具画面感,让人获得如看纪录片一般畅快淋漓的快感。

每一个折服于大自然魅力的人,都不免会思考起人类在自然界中的位置。而观察野生动物,也需要将自己置于一个与动物对等的位置上。这句话的意思,我想是要暂时压抑人类的自我,在精神意识上达到与动物的合体。利斯特-凯在书中也试图消解人类的捕猎者形象,与伶鼬四目相对时在内心祈求它战胜恐惧接纳他,但也不免反思:蹲守草丛,密切关注动物的一举一动这一行为本身,是不是也是古老的捕食基因在作祟,只不过杀戮的欲望换作了一种温和的观察意图?不论如何,利斯特-凯的观察是诚实动人的,因为自然也是这样坦诚表达的。《林中足迹》为我们呈现了自然观察的一种绝佳范本:敞开自己,怀着一颗谦卑的心,让广阔的自然占有小我。

(作者系图书编辑)