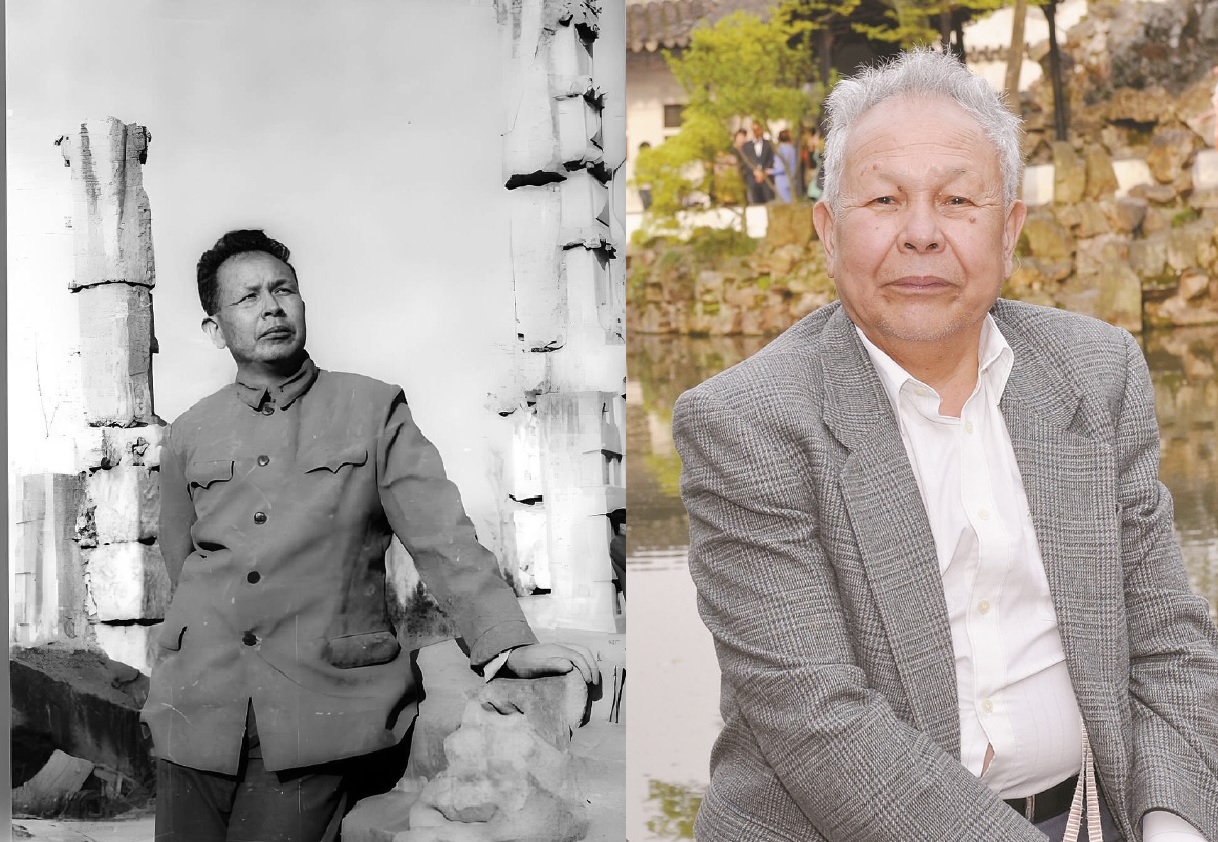

谢冕 青春后半程

上周,《夜光杯》发表了谢老师为我的新书所作的序《难忘青春岁月》,非常吻合我诗集的内容,另一方面也是谢老师的夫子自道,他的人和文章的状态,一直处于青春后半程,热情,开朗,爽快的笑声,无忌的天真,没有一点“成熟”和“老迈”。

1 “不要叫我谢老”

每次见到谢冕老师都特别的开心,那种开心是发自生命内部由衷的欢乐。谢冕老师已经93岁了,他思维敏捷,反应迅速,丝毫没有一点迟暮与呆板,步履矫健,启动起来比我快。

多次有人尊称他“谢老”,他颇不以为然,说:“叫谢老师就很好,不要叫谢老。”故我们亲切地自然地叫他谢老师,似乎很少会想到叫他“谢老”。他婉拒“谢老”的称谓而坚持“谢老师”,一是他不觉得自己“老”了,二是他内心里对老师这个岗位的无限热爱。

谢冕生于1932年1月,1949年入伍参加革命,1955年考入北大,之后留校担任北大中文系的老师,再也没有转换岗位。老师是他终身的职业,也是学生们最挚爱的导师。谢老师以诗评名闻天下,谢冕先生年轻时曾经渴望当一名诗人,之后他通过诗评的方式来寻找诗意,来展现诗意,来读解诗意。上个世纪80年代,朦胧诗刚刚出炉,一时不被人理解,甚至被质疑,谢冕先生以他的敏锐和直觉发现潜藏其中的中国新的美学的崛起,引发了中国诗歌的变革以及之后文学的改革与开放。数十年间,谢冕先生觅诗不息,弘美始终。

我生而愚钝,自然没有在北大读书当面聆听谢冕先生教诲的机会,但对谢冕先生仰慕久矣,最早读到他的《在新的崛起面前》,就开始写诗,写谢冕先生推崇的那种诗风。1985年3月我在《文学评论》的培训班上听过他的一次授课,他谈论中国当代新诗潮的发展走向和审美特点,如醍醐灌顶般“唤醒”了我,我当时渴望当一名诗人,但听了谢老师的课之后,我决定撰写诗歌评论,我觉得好的诗评的价值一点也不逊色于一个优秀的诗人。一年半之后,我居然在《文学评论》上发表了《历史·瞬间·人——论北岛的诗》,可以说没有谢老师的那次授课,我是不会写出这样的诗歌评论的,也不会写出《废墟之花——朦胧诗的前世今生》这样的专著来。

谢冕先生当然不知道我的“偷师”,等我见面和他说到这个事的时候,他淡淡一笑,似乎没有听见一样,及至前不久他为我的《青春诗抄》写序时,仍没有提及此事。我知道,受到谢冕先生影响的不仅是我一个人,是一代人,甚至是几代人,他的那篇《在新的崛起面前》和王蒙先生的《夜的眼》一样揭开了新时期文学的序幕,源远流长,迄今依然。谢老师的学生开玩笑说我是他的“编外学生”,我很惭愧,我们这些后来者,都受过他思想的滋润。如果要忝列他的学生,则有高攀之嫌。

谢老师为人谦和,又注重礼数。1987年冬天,我跟随谢冕老师的同学,《文艺报》的领导去拜访他,他正在指导一位研究生,一看见我们来了,他就让他的研究生称他的同学“老师”,我的领导说,这是王干。谢老师忙让他的研究生称我王老师,研究生年龄和我相仿,我哪里受得了北大的研究生称老师,一时手足无措,脸红了。有一次我和谢老师在深圳座谈,聊起我们初次见面的情形,他说,是的,他当时是该叫老师。

1993年夏天,《大家》创刊,我作为策划人,去北京请谢老师当诗歌栏目的主持人,谢老师立即答应,而且分文不取,这让我很感动。这是一个市场经济刚刚启动的时代,当主持人拿钱是理所应当的。当时我还邀请了王蒙、汪曾祺、刘恒等做主持人,居然都是义务的,现在想来颇为惭愧。虽然我自己为了文学期刊的发展和多元,也是一个志愿者,没有报酬,但我总觉得我和《大家》欠他们一个“人情”。《大家》创刊号上于坚的诗歌《0档案》曾引起争议,谢老师在各种场合为之辩护,护犊子一样倾力。

谢老师对青年的好,近乎无条件。1986年,我在高邮工作,和我同住一个大杂院的长头发诗人小朱,无数次炫耀他拜访谢冕先生的场景。当时他到北大中文系去找崇拜已久的谢冕先生,中文系的人告诉他谢老师住畅春园。他去了畅春园居然很快找到了谢老师的家,陌生的造访,谢老师一点也不介意,他热情地接待了小朱并且给小朱和高邮年轻诗人热情的鼓励。小朱回到高邮,逢人便说,见到谢冕大师了!谈了两个小时!

2 “文章啥时候发表”

2021年谢冕老师要出版他的美食散文集《觅食记》,饭桌上谢老师见我对美食还算内行,就鼓动我说,王干,你写个跋吧。我受宠若惊,答应之后,又有些觉得自不量力,好在谢老师宽怀,我的《觅食与觅诗》成了他散文集的后缀。

今年我的《王干青春诗抄》要出版,我想请他作序,以壮声威,但又担忧他年岁已高,让他辛劳。我先发电子版,他说看得很累,但勉强能看。后来他说最好有纸质版的,我立即打印快递过去,没想到隔了一天,他就发来序文,并开玩笑说,“伟大的新诗人”,“是否合适”?之后迫切地问我发表时间,可爱得像一个初次发表文章的文学青年。文章发表之后,很多人微信夸赞谢老师的文章写得好,我在转发他的序言时写道,“三流诗歌一流序”,写诗如此,足矣!

前年他的膝盖出了点问题,后来换了人工膝盖,又完好如初。他撰文写了换膝盖前后的状况,一点不掩饰治病的过程,当然也不掩饰痊愈的快乐。他生命的底色就是一个青年诗人。

北大中文系老主任杨晦曾经有句名言:中文系不培养作家。热爱诗歌的谢老师默默地创作,把更多精力投入到文学研究中,尤其对当代文学的研究功莫大焉。作为中国当代文学第一位博士生导师,可谓桃李满天下,黄子平、张志忠、季红真等第一代学生就成为了“高峰”,后来者也是人才济济。谢老师的贡献还成功地悄悄地“颠覆”了杨晦先生的创系宗旨,在他的影响下,北大中文系出了很多优秀的诗人、作家,陈建功、曹文轩、刘震云、黄蓓佳、海子、骆一禾、西川、臧棣、阎真、徐则臣、石一枫等群星灿烂。前年,北大文学讲习所的成立,则表明中文系培养作家从润物悄无声到“大张旗鼓”了。

3 “能吃也是生产力”

很多人和谢老师在一起,都觉得自己有些老态,不仅是心理上,还是身体上的。谢老师膝盖没有出问题的时候,喜欢爬山,还邀年轻朋友一起爬山,但登顶的时候,他经常将年轻人甩在后面。前不久我和李浩一起攀登梵净山,他说到十年前有一次被谢老师邀去爬山,他大汗淋漓,而谢老师在前面稳步如飞。李浩满带愧意说:惭愧啊!真丢人,40岁的我还不如一位83岁的老翁。

谢老师的年轻心态,还表现在“贪吃”,我曾经开玩笑对他说,您是贪吃蟹。九十多岁的老翁还能够爱吃,甚至贪吃是很可爱的。谢老师也常常得意自己的饭量,他有句名言:能吃也是生产力。在北大的老教授中,他的四个名列第一,除了写作量、运动量、酒量之外,还有就是饭量。他举办了九届的吃馅饼大赛,拼的就是饭量,比的就是谁更能吃。他的博士生尹昌龙有一次邀请他到深圳去吃生蚝,谢老师的胃口大开,有时令人瞠目结舌。那次,他居然吃了十七只生蚝。我也是生蚝爱好者,最多的时候曾经吃过五只,已经让同桌的人叹为观止。

他的胃是一只奇怪的胃,十七只,意味着什么?堆起来像个小土丘了,十七只生蚝的肉也是一公斤的量了。关键在于生蚝不是米饭蔬菜,属于生猛海鲜,生吃的人除了胃装得下,还需有极强的肠胃消化功能和超乎寻常的免疫力。谢老师出生在福州,贪吃生蚝属于童年记忆,或者有“童子功”。但他对冰淇淋的贪吃,就不可思议了,冰淇淋属于高糖高油的食品,一般主张老年人不吃或者少吃,可谢冕老师就是不服老,就是逆流而上,凡高糖高油食品,皆不拒绝。他的博士生高秀芹说过一段趣事,2012年,12卷《谢冕编年文集》出版后,谢老师邀高秀芹的编辑团队去一家宾馆吃自助餐,那天谢老师胃口大开,光冰淇淋就吃了22个,高秀芹把哈根达斯冰淇淋的盒子排成小山样,谢冕意犹未尽,说:“真好吃,要不要再吃一个?”

王国维说,诗人之所以为诗人,在于有一颗赤子之心。谢老师至今保持着这样的赤子之心,他在美食面前的那种无忌,童真暴露无遗,因为这个缘故,我和他商定,每年十一月中旬请他吃一次地道的正宗的淮扬菜,不仅是为美食而狂欢,更是为青春、为诗意、为童心。

后记

谢冕先生喜欢汪曾祺的散文,认为是当代第一。这也是我们“投缘”的另一个原因。除了汪曾祺的文章好之外,谢冕先生还说到这样一个细节,20世纪80年代有一段时间,谢冕先生遭遇了一些误解、质疑乃至围攻,汪曾祺以他独特的风格表达对谢先生的支持,他画了一幅荷花寄给谢先生,画的是荷花被风吹得有些动荡,但依然“出淤泥而不染”。汪先生题跋曰:“郎今欲渡缘何事,如此风波不可行”。

谢老师很感动,也很喜欢这幅画,至今珍藏着。