“我的母亲,我的暴徒,将永生于这本书的字里行间。” 《玛丽妈临头》:印度著名作家阿伦达蒂·罗伊出版首部回忆录

63岁的印度著名作家阿伦达蒂·罗伊(Arundhati Roy)出版了第一部回忆录,以绝少受害者心态的平静口吻讲述伤痕累累的母女关系。

1

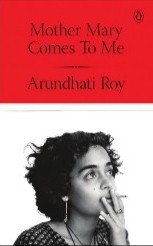

《玛丽妈临头》(Mother Mary Comes to Me)厚376页,8月28日由企鹅哈米什·汉密尔顿社在印度出版。

9月2日,阿伦达蒂·罗伊携哥哥拉利特·库马尔·克里斯托弗·罗伊和多位近亲,来到喀拉拉邦科钦的圣德肋撒学院圣母马利亚堂,出席《玛丽妈临头》的全球首发式。拉利特·库马尔·克里斯托弗抱起吉他,演唱了甲壳虫乐队的名曲《随它去吧》。妹妹回忆录的书名正是出自歌词第二句“玛丽妈来到我身边”。

歌中的玛丽妈所指,是其作者保罗·麦卡特尼的母亲玛丽·帕特里夏。罗伊的母亲也叫玛丽,却从未对孩子说过“随它去吧”。她跟谁都过不去。

玛丽·罗伊是印度教育家和女权活动家,不仅于1967在喀拉拉邦创办男女同校的著名学堂,还于1986年作为原告在印度最高法院赢得对哥哥乔治·艾萨克的里程碑式讼战,从而为该国的叙利亚基督教妇女争取到了与男子同等的财产继承权。

玛丽早年在加尔各答嫁孟加拉基督徒茶园经理拉吉布·罗伊,生一子一女。拉吉布长得帅,但终日酗酒、倒卧、虐妻。玛丽遂在阿伦达蒂两岁时离婚,携子女返回喀拉拉邦,从此独身。如阿伦达蒂·罗伊所述,玛丽妈令人敬畏,反复无常,既是女权主义偶像、教育家和社会改革家,也是怪人、恶霸和作家女儿的灵感源泉。

在罗伊笔下,母女之间最后保持了“两个拥核国家之间相互尊重的关系”。但在此前,如她对英国广播公司所言,与母亲共处宛如生存考验。童年时代,“一半的我在承受打击,另一半在记录一切”。

罗伊写道,母亲是“我的庇护所,也是我的风暴”,动辄当众发出雷霆之怒,让女儿无地自容,又用木尺毒打成绩欠佳的儿子,一直打到尺子断成两截。虽然行事霸道,但母亲始终坚守性道德这条底线,也因此“对身边任何人(兼及鸡、狗、鸟和其他生物)之间任何关于情爱或吸引的细微迹象、流言都充满敌意”。甚至无需风吹草动,如花似玉的女儿存在本身就足以让她动怒。玛丽妈既为叙利亚基督教妇女争取平等权利,又用明显性别歧视的语言斥责女儿行为不检,还以此为由,对女儿三岁的的爱犬黛朵执行“荣誉处决”,命人将狗射杀,尸首埋在房后。

对这桩令人发指的暴行,13岁的阿伦达蒂既不能反抗也不敢质问,因为母亲的任何情绪波动都可能引发哮喘甚至住院——自打女儿记事,母亲便不断警告,小孩顶嘴会导致她致命的哮喘发作,害死亲妈。母亲始终佯装处于濒死状态并从中图利。

2

“在我心里,她比任何广告牌都高大,比任何泛滥的河流都危险,比雨更无情,比海洋本身更无处不在。”阿伦达蒂·罗伊写道。

她说母亲形同“暴徒”。玛丽妈一次又一次塑造她,摧毁她,缝合她。即使不公然施暴,她也冷漠无情,要求子女像学生一样称她为罗伊夫人。“对我来说,她至今仍是罗伊夫人而非母亲。”罗伊写道,探访母亲的学校时,她经常不自觉地“希望自己是她的学生而非女儿”。

罗伊18岁离家,从科钦坐三天火车抵达德里,入读建筑学院,此后很多年未与母亲相见或交谈,连假期也不回家,一个人在外面过着混乱而放荡的波西米亚式生活,历经贫困和不断失足,最终站稳脚跟,成为演员、编剧和小说家,36岁出版半自传体长篇处子作《微物之神》(The God of Small Things),获1997年英国布克奖,一举成名。此书销量逾600万册,为她带来巨额财富,也给了她“按自己的方式生活与创作的自由”。

《微物之神》里的母亲阿穆·伊佩正是以玛丽妈为原型。母亲造就了作家女儿,又对此满心怨恨。玛丽妈于2022年过世,享寿88岁。死因不是伴随终生的哮喘,而是老衰。“或许,比起一个女儿哀悼母亲的离世,我更哀悼自己身为作家失去了最引人入胜的题材。”罗伊写道,“我的母亲,也是我的暴徒,将永生于这本书的字里行间。”

谈到母女关系的复杂性,罗伊告诉9月1日的《新印度快报》:“我觉得这本书真正所讲的其实不是母女关系,而是一个实际上扮演了母亲角色的女儿,一个已经长大成人、并以成年人方式对待母亲的女儿。它讲的不是永远把我自己当小孩并不停地抱怨。当然,对我来说很难,对她也同样不易。我认为有个过程,只是我化繁为简了。女权主义运动在西方兴起时,打压它的方式就是将母亲妖魔化。而在我国,给妇女施加巨大压力的方式是把母亲塑造成某种神圣的女神,前提是她必须按照既定的社会规范行事。这两种情况都是在束缚人,让人不能呼吸,不能犯错,不能脾气暴躁。所以呢,我觉得我们还是不要再使用那些关于母女关系的陈词滥调好了。”

阿伦达蒂·罗伊另译“阿伦德哈蒂”或“阿兰达蒂·洛伊”。张志中和胡乃平汉译《微物之神》以《卑微的神灵》之名由南海出版公司出版于1998年。