烽火不灭,文脉永存

1992年1月4日,“中国现代文学第一藏书家”唐弢先生在北京病逝,享年78岁。这位慈祥的老人一生嗜书如命,家里摆满了他收藏的4万多册珍贵藏书,这里面有着大量抗战时期的孤本、初版本和作家签名本,每一本都可以被当作中国现代文学史的“活化石”。唐弢先生出生于浙江省镇海县,笔名风子、晦庵,是我国著名的作家、鲁迅研究家和文学史家。早年,唐弢因家庭贫困和父亲的离世而无奈辍学,后考入上海邮局参与工作,进入工作的唐弢并没有放弃读书,反而频繁申请晚班,为白天的读书和写作腾出时间,也因此成就了自己的一番天地。从业余创作者到成为专业作者,唐弢阅读了大量的图书,从一开始的“深居”图书馆,到后来的广泛收集各类图书,唐弢为我国图书资料和古籍善本的保存和收藏工作做出了很大的贡献。唐弢先生离世后,他的家人为了更好地保护这些藏书,决定将它们捐献给中国现代文学馆,为中国现代文学和文学史的研究和发展提供帮助。

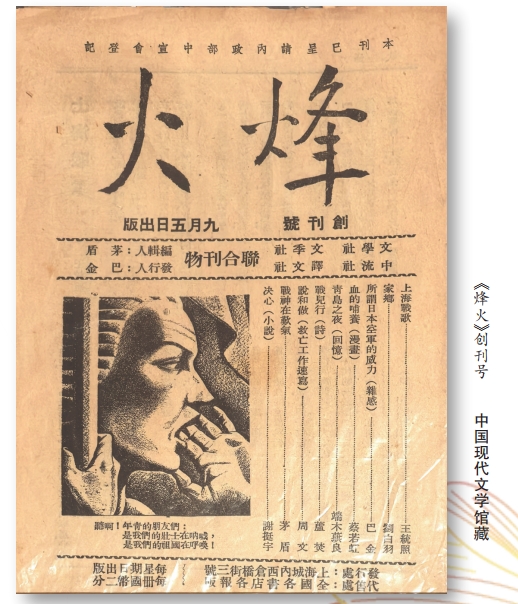

时间回溯到抗战时期的上海,当时正值壮年的郑振铎先生不断地奔走在硝烟弥漫的街巷中,频繁出入旧书店与废纸回收站间,争分夺秒地抢救和购买当时正在因战火而流失的重要书籍文献。在那个战火纷飞的年代,爱国期刊出版极其困难,大量珍贵书籍与文档甚至流向了国外。为了守护民族文化火种,郑振铎节衣缩食,想尽一切办法搜集包括现代文学作品、期刊及典籍在内的各类文献版本,以求能为后人留下更多的珍贵史料。当时任职于上海邮局的唐弢先生,作为郑振铎的朋友,虽未直接参与其主持的大规模古籍抢救工程,但始终尽心尽力地协助寄送部分书籍和联络信函,利用自己的工作便利为文化抢救事业奔走。此后的战争期间,唐弢先生辗转于国内各地,目睹了战争对文化与人民的摧残,深受触动,因此开始更系统、更积极地投身于文献搜集和保护工作。也就是在这种艰苦的环境下,唐弢先生收藏了一套小开本的刊物,它是抗战初期茅盾、巴金等人所创办的《呐喊》及其更名后的《烽火》。这是一份凝结了一代文人的斗争精神的刊物,也是一份见证中华民族不屈精神的有力证据。

2024年底,历经战火洗礼的《呐喊》和《烽火》单行本因为其稀缺性、良好的保存现状和它们所承载的深重历史与文化价值被正式评定为国家二级文物。这套刊物的发行并不顺利,从最初的发行、被扣押、改名到停刊,这套期刊的命运与国家的命运紧密相连,其中更是记录了大量文艺工作者在民族危亡时刻以笔为枪的英姿。如今,它们作为抗战时期重要的文物,不仅受到了中国现代文学馆的专业保护与研究,也在一次次公开展览和学术研究成果中发挥着重要的爱国教育意义,激励着后世铭记沉痛历史,传承文脉精神。

在战火中诞生

《烽火》原名《呐喊》,是我国抗战初期最具代表性的文学期刊之一,它诞生于中华民族生死存亡的重要时刻,凝聚着文化界的集体共识,也汇聚了众多知识分子对国家命运与民族解放的深切关怀与强烈呼声。1937年8月13日,淞沪会战正式爆发,日本海军陆战队公然进犯我国上海闸北等地区,猛烈的炮火彻底撕碎了上海的宁静,把城市搅动得动荡不安,在这场战役中,我国守军虽然顽强反抗,但仍然无法抵挡日军先进的机械化部队,最终惨败。上海陷入了战争的火海,百姓的生活和文化事业都遭受到了战争的摧残,人民的哭喊淹没在枪炮的嘶吼声中,上海城陷入了绝望。而正是在这种硝烟弥漫、炮火连天、希望渺茫的背景下,一批爱国文人意识到,枪炮能够摧毁城市,却不能毁灭民族的精神,因此他们毅然决然地放下手中的个人创作,投身到更具现实意义的文化抗战行动中。其中,茅盾拒绝了朋友劝解迁居后方的建议,巴金也暂停了《激流三部曲》中《春》的写作,他们携手其他同仁,一同在废墟中策划推出了《烽火》的最初版本——《呐喊》,以此响应时代召唤。

1937年8月22日,《呐喊》在茅盾、巴金等人的努力以及“四社”联合的支持之下正式创刊,茅盾担任主编,负责内容策划与文稿审定,巴金则出任发行人,主持出版工作与后勤事务。所谓“四社”,是指当时的四大知名文学社团,其中包括:郑振铎所主持的“文学社”,黎烈文领导的“中流社”,巴金与靳以共同负责的“文季社”,以及黄源主办的“译文社”。这四家文学类社团不仅在当时享有很高的声望,还各自拥有多年的出版经验及稳定的读者群体。得益于“四社”的合作,《呐喊》在创刊之初就获得了宝贵的作者资源、读者市场及运作经验,也正是因为这样的背景,《呐喊》这一新生的抗战刊物在初创阶段就拥有了较强的文化凝聚力与社会影响力。

《呐喊》集结了各种风格的文学艺术家,用通讯、小说、诗歌、杂文、报告文学、漫画等多样的文学与艺术形式,传达了抗日救国的紧迫呼声,弘扬了永不屈服的民族气节,激发了广大民众的爱国意志。然而,《呐喊》也并非一帆风顺,由于日军的不断施压,上海租界当局被迫要求工部局扣留了仅出版两期的《呐喊》。这一突如其来的打击,让刚刚萌发枝丫的《呐喊》面临着夭折的风险。在这种紧急情况下,郑振铎、邹韬奋、胡愈之、茅盾等人挺身而出,积极奔走于各个部门,据理力争。最终,为了让这一承载着人民群众抗日救国决心的期刊继续发行,大家决定从第三期起将刊物更名为《烽火》,并另起刊号继续发行。在众人的努力和群众的支持下,《烽火》承载着《呐喊》最初的使命,在持续恶化的战争环境中坚持出版到1938年10月11日,最终因广州战事告急、出版环境丧失而被迫停刊。从《呐喊》创刊号开始,这一抗战刊物共出版了22期。

在这一年多的短暂时光里,《烽火》刊登了大量反映抗战现实、鼓舞民众士气的优秀作品。它的作者队伍包含茅盾、巴金、靳以、萧乾、黄源、唐弢、郭沫若、郁达夫、刘白羽、骆宾基、叶圣陶、丰子恺等近百位中国现代文学和艺术史上的重要人物。他们用文学艺术记录战争的苦难、揭露敌人的罪行,也歌颂了军民抗战的英勇无畏,为中国人民构筑起了一道无形的精神堡垒。在近百年前那个战火纷飞的年代,《烽火》不仅成为中国文坛在抗战初期的重要旗帜,以文学和艺术为媒介,深刻反映了特殊时代民众的苦难、挣扎与不屈,更为全民族抗战注入了强劲的文化动力,留下了深远的精神遗产。

文艺抗战的烽火线

《呐喊》和《烽火》的创刊与发行之所以能够迅速成为文艺抗战的旗帜,关键在于它成功地凝聚和团结了众多文学和艺术界人士,实现了集体发声。这股强大的凝聚力首先来源于坚实的“四社”同人基础,在茅盾、巴金、郑振铎、靳以等人的带领下,这四大文学社团不仅为这本刊物提供了最初的创作与组织核心,更以自筹经费、无偿供稿的奉献精神,巩固了《呐喊》和《烽火》得以持续发行的根本。在此基础上,这份期刊更是以其鲜明的抗战宗旨和主编们在文坛上的崇高声望,构建了一个开放而富有号召力的平台。它超越了其他刊物的主题局限性,吸引了茅盾、巴金、王统照、叶圣陶、骆宾基、丰子恺等一大批来自不同领域、不同流派、不同地区的作家与艺术家踊跃供稿。尽管战时出版和创作环境艰苦、经费不足、稿酬未知,但众位前辈怀着对民族救亡的赤诚之心,将个人创作融入到时代的集体呐喊之中,用实际行动支援前线,向前线战士和苦难中的人民传达了中华民族誓死抵抗外敌、追求国家和民族独立的坚定决心。也正是这份共赴国难的共识,让这一刊物超越了单纯文学载体的范畴,成为抗日战争初期文艺运动的重要阵地,和通过文艺手段传递民族救亡意识的重要媒介,极大提升了抗日宣传的文化厚度与精神感召力彰显了知识分子的岗位意识与家国担当。

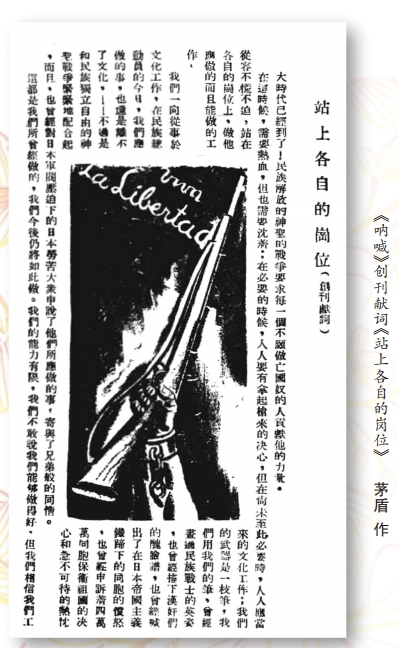

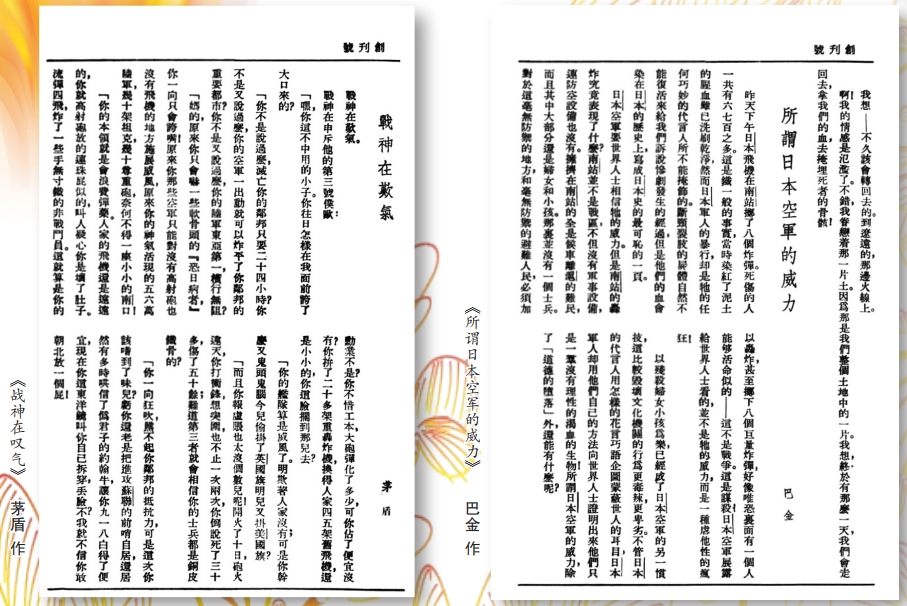

在筹备阶段,茅盾因在文学界的崇高地位而备受《呐喊》筹备组众人的信赖,主动承担了《呐喊》的早期主编工作和发起责任。在创刊号中,他发表了《站上各自的岗位》一文,疾呼:“大时代已经到了!民族解放的神圣的战争要求每一个不愿做亡国奴的人贡献他的力量。”在文章中他强调,非常时期的文学工作者应该承担责任,保持沉着,他号召大家“站在各自的岗位上,做他应做的而且能做的工作”。刊物更名后,他又在《烽火》创刊号中用《战神在叹气》一文,犀利抨击日军的狂妄与残暴:“你不是说过么,灭亡你的邻邦只要二十四小时?……原来你只会吓一些软骨头的‘恐日病者’,你一向只会夸嘴!”以此表达对侵华日军的愤怒与不屑。虽然茅盾先生后来因战局恶化被迫离开上海,但他没有放弃写作,仍然坚持向《烽火》寄回他在流转途中创作的散文、短论及报告文学,真实记录战争苦难与民众抗争,为抗战时期的文艺事业留下了一批珍贵文献。

同样不可忽视的是巴金在《烽火》出版过程中的关键作用。作为《呐喊》和《烽火》的联合创刊人之一,巴金不仅全程参与了从《呐喊》到《烽火》的编辑出版工作,更是从《烽火》第六期开始接任了茅盾的主编任务。在战火纷飞、出版条件极其困难的情况下,巴金始终坚持组稿和撰写文章,甚至为了确保了刊物的持续出版,他随身携带未刊稿件,辗转于中国南方地区躲避战争并随时寻找机会进行刊印。巴金的文学创作一直以直面现实、情感炽烈和附有批判性而著称,在为刊物供稿的过程中,他将个人情感与民族命运紧密结合,用文字向社会传达了人民的处境和心声。1937年8月28日,日军轰炸上海南站,造成大量平民伤亡,巴金愤慨万分,提笔撰写了《所谓日本空军的威力》一文发表在《烽火》上,严词谴责日军:“这不是战争,这是谋杀!日本空军展露给世界人士看的,并不是它的威力,而是一种虐他性的疯狂!”他将日军称为“一群没有理性的渴血生物”,以此来表达他作为中国人的愤怒和作为一名作家的良知。据重庆师范大学统计,巴金先后在《呐喊》与《烽火》上发表各类作品30余篇,体裁涵盖杂文、小说、诗歌与译作,是《呐喊》和《烽火》供稿最多、影响最大的核心作者之一。

除茅盾与巴金等主要负责和参与者之外,还有很多秉承着现实主义文学艺术创作立场的文学艺术家积极地向《呐喊》和《烽火》投递稿件,他们通过不同的文艺表达形式,向广大的中国人民展现了军民抗战过程中的艰辛以及日本侵略者入侵中国时的残暴行径。在战火四起的上海前线,正值青年的骆宾基值守于战地与交通线之中,在参与保卫上海的同时完成了报告文学《在夜的交通线上》一文,用前线战士与战时通讯员的真实沟通和战斗情况刻画了中国军人的坚韧意志。在战争“孤岛”中的上海文化出版社里,陆蠡创作了短篇小说《秋稼》,塑造了一位穷苦、朴实且深怀家国情怀的农民形象,展现出中国普通民众在面对民族危难时刻的担当和骨气。在一众投稿的文学家之中,小说家王统照一改以往的叙事写作形式,开始创作更加易于传唱的抗战诗歌类作品,在《阿利曼的坠落》中,王统照将日军比作古代波斯拜火教中的阿利曼恶神,控诉了日本的残忍手段,并告诫中国人民“你们不甘心做日本国的奴隶,臣民,你们便该当用全体的血洗磨钢刀……”,以此来激励全体中国人民奋起反抗。除了文学类作品之外,《呐喊》和《烽火》中还刊登了很多漫画、木刻等艺术作品,这类视觉艺术的稿件为刊物拓展了读者面,让宣传抗日战争精神的方式不再局限于文字,而是用最直观有力、浅显易懂的方式,让最广大的人民群众看到了上海战争的残酷与同胞所遭受到的苦难。因此,漫画和木刻类作品也成为《呐喊》和《烽火》在发行过程中最有力的宣传工具,也被后来的研究者称为“笔杆抗战的先锋”。在《烽火》的刊行过程中,巴金等主编们也同时负责着其他刊物的出版与发行,为了确保各类期刊和作品在战时能够共同发展,《烽火》中特意添加了广告的版面和栏目,用于宣传新老作品、译著、期刊和战时手册等。在这些被广而告之的类别中,《烽火小丛书》作为一份《烽火》衍生的小体量刊物,传承了《呐喊》和《烽火》的使命,它与其他期刊在《烽火》停刊后,继续收录和刊登了大量反映抗战时期现状,歌颂抗日战争精神和民族精神的作品,延续了《呐喊》和《烽火》所燃烧起的抗战烽火线,为中国人民坚持抗日战争注入了持久的精神动力。

在抗战期间,《呐喊》和《烽火》的供稿者们不仅在文章中展现了自己的文艺素养,表现了自己个人对于抒情的追求,更将笔触深深扎入了战争的残酷现实之中,用最真诚而锐利的方式记录了侵华战争中人民的苦难,揭露了日军惨无人道的暴行,同时也热情歌颂了中国各族人民勇敢不屈,团结抗敌的斗争精神。在这一时期,文学和艺术不再是象牙塔中高雅的修辞游戏,而成为中国人民抗争的武器、呐喊的媒介和历史的证言。百位文学艺术家用最丰富的方式,在战火纷飞的年代记录了中华民族在最痛苦的时刻所发出的高亢呐喊,也正是因为这些多元声音的汇聚,《呐喊》和《烽火》得以超越一般文学类期刊,成为全民族抗日战争中的一股不可替代的精神力量。

精神永存的文化遗产

如今,《呐喊》与《烽火》静置在中国现代文学馆的珍贵文物保险柜中,在恒温恒湿的环境中获得了更长久的守护。那些纸张虽然已经泛黄,但铅字依旧清晰如初,沉默却也依然铿锵有力地诉说着中华民族在危难时刻的团结精神。这套期刊不仅是中国现代文学史上的重要文献,更是抗战时期文化抗战的实物见证,承载无数知识分子以笔为枪的民族气节与担当。它们向后人真实而严肃地诉说着中华民族在危难时刻迸发出的文化力量,也为我们留下了不可替代的历史与艺术瑰宝。

2024年12月,中国现代文学馆组织了多位文物鉴定专家和相关学者进行联合鉴定,专家指出,这两套期刊保存较为完整,品相状态良好,期号内容涵盖创刊号至终刊号,且均为初版本,符合珍贵文物应该具有的稀缺性、历史重要性、文献完整性与艺术代表性,也具备了极高的版本学与史料价值。因此,这22期《呐喊》与《烽火》被正式评定为国家二级文物。

作为文物,《烽火》的价值不仅在于它珍贵的外在形态,更在于它所承载的精神内核。期刊中所刊载的散文、小说、诗歌、漫画、木刻、报告文学等,不仅是艺术创作,更是历史现场的直接反映,为后世研究抗战时期的文艺运动、出版史、知识分子战时心态等提供了第一手材料。此外,《烽火》的文物价值还体现在它的传播作用上,虽然出版时间短、发行范围小,但它影响了一批又一批的读者,成为人们了解抗战历史与抗战文艺发展情况的重要媒介。

作为真实记录了民族危亡关头一代文化精英的集体抉择与艺术抗争的期刊,《呐喊》与《烽火》的价值早已经远超纸张与文字本身,而是承载着一个时代的思想光芒与精神重量。时至今日,这套刊物已经超越了唐弢先生个人藏书的范畴,它不仅属于历史,更属于未来,不仅属于学术,更属于国民。《呐喊》与《烽火》浓厚的历史背景和承载的历史使命已经让它已融入了中华民族的回忆与精神中,成为一种跨越代际的文化遗产。在新的时代背景下,《呐喊》与《烽火》将持续唤醒人们对历史的敬畏、对和平的坚守和对文化命脉的自觉传承,以其不灭的精神之火,照亮民族前进的道路。

(作者系中国现代文学馆保管阅览部职员)