烽火征程:马识途的抗战记忆

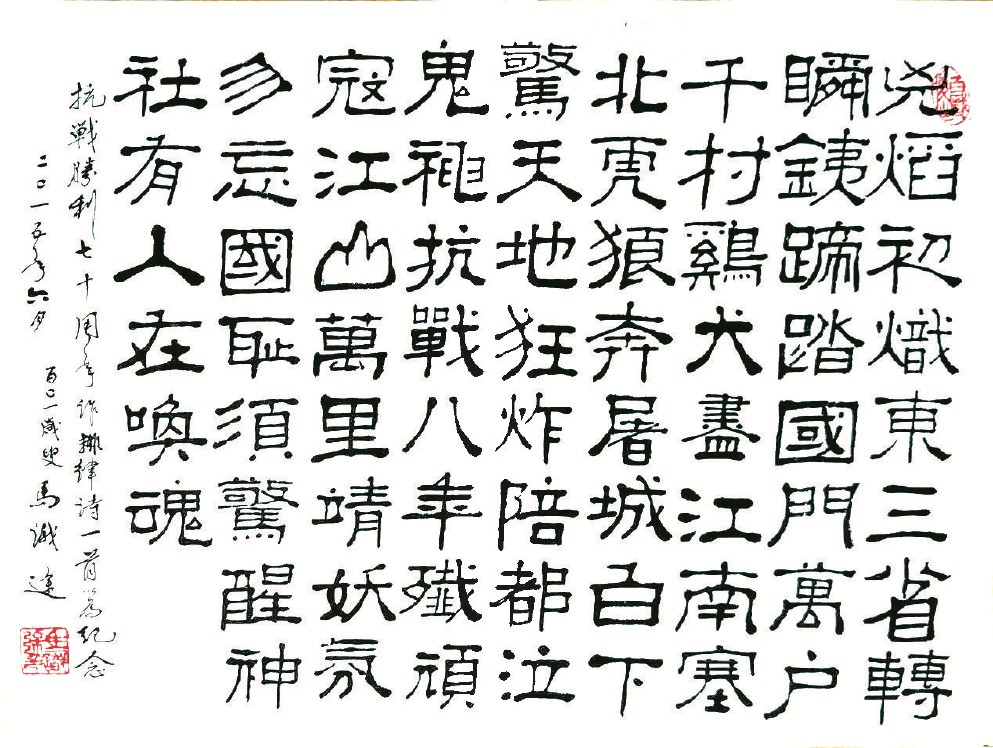

马识途在抗战胜利七十周年时所书诗句

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时也是有“中国当代文坛常青树”之称的马识途先生110周年诞辰。去年3月28日,马老在成都溘然长逝。在他充满传奇的革命生涯中,有着众多的“抗战记忆”。

2024年8月,中国现代文学馆曾主办“浩然正气——马识途书法展”。在展览中,中国现代文学馆特意从字画库珍选了马老极具代表性的书法作品,其中就有他在抗战胜利70周年时所书的诗句,这幅书法是时年100周岁的马老写于2015年6月。凶焰初炽东三省,转瞬铁蹄踏国门。万户千村鸡犬尽,江南塞北虎狼奔。屠城白下惊天地,狂炸陪都泣鬼神。抗战八年歼顽寇,江山万里靖妖氛。勿忘国耻须惊醒,神社有人在唤魂。

对于那场事关中华民族命运的生死之战,马识途有着切身的经历与体会。他用诗句告诉后人:永远都不要忘记那场并不遥远的战争,在这场战争中,中华民族付出了极其惨痛的代价,历经14年才取得了最终的胜利。前事不忘后事之师,这段历史我们必须永记,才不会让历史重演。

谈及马识途经历的抗战岁月,最早要从1931年的“九·一八事变”谈起。

在北平参加抗日救亡运动

1931年9月18日夜,“九·一八事变”爆发。消息传到学校时,年仅16岁、夏天刚从四川考到北平大学附属高中的马识途与十几位东北籍的同学在学校操场上抱头痛哭。有的同学说,看来中国要亡了,我们都会成为亡国奴。但有的同学大声疾呼:抗日救国!抗日救国!马识途被这些勇敢的同学们感染了,也跟着他们大声高呼。

从那时起,马识途就明白,日本侵略者是中国面前最大的敌人,中华民族要想有出路,要想不亡国、不灭种,就必须拼死抵抗日本的侵略。

“九·一八事变”后,看着祖国的大好河山,因为国民政府无耻的“不抵抗政策”而被日本侵略者不费吹灰之力占领,马识途与北平各大中学的学生一样异常悲愤。爱国的火焰一直在内心燃烧,马识途以自己的方式积极参加抗战。他投身到到东北义勇军后援团的工作中,和两个同学专门到六国饭店一带去拦达官贵人的小汽车募捐。他们非常努力,募捐到不少善款,募捐后,他们将钱款如数交到东北义勇军北平后援会。

当日军打到山海关时,东北军何柱国将军率军英勇抵抗。听到此消息,马识途积极参加北平学生组织的慰问团前往山海关前线慰问。车到北戴河,何柱国将军派人将学生拦下,告知前线正在打仗,十分危险,劝他们回去,但学生们坚持要去慰问抗战官兵。在北平求学期间,马识途逐渐坚定了“只有振兴工业,坚甲利兵,才能救国”的理想信念。他在学校努力学习,还阅读了许多进步文学作品,希望自己有一天能用所学知识抗击日寇,保家卫国。

在上海参加抗日进步活动

1933年5月,日军加大侵华步伐,偌大的华北已经放不下一张课桌,为了寻求光明继续学业。马识途与同学商量后决定前往上海浦东中学求学。

在浦东中学上学期间,马识途开始大量阅读鲁迅、茅盾、巴金等作家的作品,以及俄国、苏联革命文学作品。在上海,他一面努力钻研工科知识,另一方面也阅读进步刊物《生活》《新生》《世界知识》等杂志,吸收进步思想,这让他越来越意识到:国家兴亡匹夫有责,作为中国青年要奋起救国,要积极参加爱国救亡运动,而不应“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”。进步文学的熏陶为他以后的文学创作打下了坚实的精神基础。

1935年12月9日,为抗议日本对中国华北的侵略,北平爆发“一二·九”运动,遭到北平国民政府的残酷镇压。消息传到上海后,马识途怒火中烧,参加到浦东中学示威游行的队伍中。随后他还参加了“到南京请愿”活动。他们以打游击的方式,分批前往上海火车站,陆续登上前往南京的火车,高唱起电影《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》,“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉,筑成我们新的长城……”

1936年夏,上海学生鉴于国家危机日益加深,便想再次前往南京请愿。这次马识途自愿做了请愿队伍的纠察队员。在同行学生的讨论中,他第一次认识到何为抗日民族统一战线。

在南京目睹轰炸、参加服务团

1937年“七七事变”爆发后的那个暑假,正在南京中央大学读书的马识途遭遇了第一次日本军机的轰炸。

一天上午,校园里突然拉响防空警报,一会儿隆隆的轰鸣声就迫近了。马识途从未经历过轰炸,也没见过日本飞机,他和许多同学爬到宿舍楼顶平台上,一边叫着嚷着,一边指指点点。日机每三架组成品字形飞近,快要到他们头顶时,突然投下炸弹,很快,隔壁军校的操场上火光冲天,同时日机机枪射出一连串子弹,从操场上一直扫射到中央大学宿舍楼顶。同学们挤着叫着飞奔下楼,躲进宿舍。马识途也回到自己的房间,刚在书桌边坐下,日本飞机又来继续轰炸,宿舍外被扔下众多炸弹,马识途觉得宿舍都快被震垮了。忽然间,他看见房间窗户的木棱和玻璃被弹片炸飞,弹片飞打在墙上,炸出一个弹洞。幸运躲过轰炸的马识途与其他同学奔下楼,打听大家的安全,他们看见校园被炸得残破不堪,有校工被炸死,这是马识途第一次看到死于战争的人的尸体,他感到心悸。

在此期间,他与高自己一届的女同学刘蕙馨因绘图相识,互生好感。他们一起在南京积极参加抗日救亡活动。南京遭遇轰炸后,远在四川的家人非常担心马识途的安全,拍电报让他赶快回家乡。可马识途却选择与刘蕙馨、同学张植华等一起参加“中央大学农村服务团”,前往南京郊区晓庄去向当地民众进行抗日宣传,该团的负责人周金铭是中共党员。最初,他们向当地农民、采石场工人宣传抗日、分发材料,因没有实地调查,他们的宣讲只是照本宣科,丝毫没有引起对方的兴趣。刘蕙馨很快意识到问题所在,她细心调研后提出建议:服务团应该改变只讲大道理的方式,要为工农解决实际问题。为了走近民众,服务团采纳了她的建议,要求大家一起和工人劳动、捶石子,并带上红药水和纱布,为他们治伤。经过他们的努力,服务团在抗日宣传工作上取得了一些实际效果。通过这些工作,马识途认识到,只有真正了解民众的需求,站在他们角度考虑问题,提出符合他们需要的政策,他们才会拥护你。经过三个月的艰苦工作,服务团不仅团结了民众,而且还让大家意识到他们与国家的共同敌人是日本帝国主义。可这时,南京已危在旦夕。

在晓庄工作期间,周金铭对马识途的工作表现和思想进行了深入考察,并将其表现上报中共南京傅厚岗办事处。经办事处批准,党组织准备在南京傅厚岗与马识途见面,与他进行入党谈话,履行入党手续并举行入党仪式。可当马识途与周金铭回到南京后,发现因为战争形势的急剧变化,南京已基本被日军包围,南京城大半人都已撤离,中共傅厚岗办事处人员也大多撤离,马识途的入党程序显然在这种情况下已无法进行,留守人员建议服务团成员赶紧撤离到武汉,不做无谓的牺牲。回到晓庄后,马识途和周金铭赶紧组织服务团前往南京下关码头乘船前往武汉。撤离后两天,南京发生了大屠杀。

在武汉目睹“中日空战”

1938年2月18日,奉命从湖北孝感应城汤池训练班(由陶铸创办的农村合作训练班)返回武汉等候湖北省委组织部安排新工作的马识途,在武汉江汉关附近的一栋楼顶上目睹了一场激动人心的中日空军空战。那一天,日本空军派出12架轰炸机、26架驱逐机轰炸武汉。中国空军得知消息后,驻汉口、孝感的第4驱逐机大队所属三个中队,在大队长李桂丹率领下先后起飞伊-15、伊-16驱逐机29架迎击。12时45分,第21中队伊-16驱逐机10架从汉口机场起飞,上升至2000米高度,在机场西北与日军12架轰炸机、十余架驱逐机遭遇,经几番空战,日机向东逃逸。中国空军飞行员奋勇追击,击落日机三架,击伤两架。与此同时,第22、第23中队亦与日机展开激战。经过12分钟的激烈空战,中国空军击落日军飞机10架,击伤两架,大队长李桂丹等五人阵亡,损失飞机五架,伤五架。

看到中国空军英勇地与日本空军激战,马识途十分激动,他感觉今天是“抗战以来自己最痛快的一天”。得知武汉桥口一带有不少被击落的日机,他赶忙前往。在那里,他看到很多中国民众激动地围着被击落的日本飞机残骸,有人举起棍子敲打烧焦了的日机残骸,痛恨之情溢于言表。在那里,马识途还看到一架苏联支援中国的新飞机,牺牲在机舱里的是苏联飞行员,他们跨越万里来支援中国人民的抗战,却牺牲在异国他乡。想到苏联人民的国际情谊,马识途被深深感动。那天他十分激动,在半夜里写下了报告文学《武汉第一次空战》。文中,他描写了中国军人保家卫国的英勇拼杀、慷慨赴死的豪情,描绘了空战的残酷,以及中国人民不屈的爱国精神。2月20日,该文在武汉《新华日报》发表。

在鄂北亲往抗日前线

1938年10月,已经在武汉加入中国共产党的马识途以《鄂北日报》记者名义前往随县战场,进行了一次令他终身难忘的战地采访。这也是他唯一一次亲临抗日前线。在那里,他目睹了战争的残酷。

随县驻防的是李宗仁部队,当马识途到达前线战壕时,守在那里的士兵非常高兴,因为很少有记者敢深入一线战场。恰在这时,他们遭遇了日军发起的轰炸,四处都是炮弹,日军飞机在头顶盘旋,投下炸弹。马识途和战士们一起,在战壕里低下头缩紧身子。他看到战士们满头满身都是尘土,有人几乎被埋了一半,可他们也只是站起来抖落尘土,又抱着枪坐回坑道里,等着敌人稍后将发起的地面进攻。在采访中,士兵告诉马识途,日军首先要用飞机把前线各段都轰炸完了,再用炮兵轰击前线阵地,并且把炮火延伸到后面老远去。有时还要和我军的炮兵对攻一阵。就是这样,日军也不一定敢马上出击。马识途问:“看来敌人的士气并不高?”中国士兵们说:“漂洋过海,到别人的国家里来逞凶,不知道是为了什么,要不是长官用刺刀督阵,那些当兵的哪有那么大的劲头。日本兵其实很想家,晚上我们听到离战壕只有二十几米的敌人战壕里,他们总是在吹口琴,唱歌,咿咿呀呀唱得好不凄凉。”

在前线,马识途看到一个锈迹斑斑、被遗弃在战场上的钢盔里长出一朵怒放的野花,这个画面让他印象深刻,“得意洋洋地向这互相厮杀的战乱世界,展示它的强大的生命力,这是对于和平的希望。在此之后,我又去过前线。在那战场上血腥遍地的野地里,在那被炸垮烧毁的房屋和断井颓垣间,我发现,总有丛生的杂草和朵朵默默开放的野花。”

随后,马识途根据组织安排,先后在恩施、昆明从事党的地下工作,以另一种形式进行抗日活动。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当胜利的消息传到昆明时,整个城市成了欢乐的海洋。马识途也跟着人们一起欢呼起来。

随着时光流逝,战争的硝烟已经远去。但对于这段历史,马识途从未忘记,他认为这场抗日战争对中国人民而言有着极大的意义:这是一场邪恶与正义的斗争,也是决定中国之命运的生与死、血与火的斗争。中国人民一百多年饱受外国的侵略奴役,前仆后继,奋起斗争,都失败了,只有这一次才算取得真正的胜利,并由此开辟出解放自己的道路。

(作者系中国现代文学馆研究员)