“原典”:鲁迅与聂绀弩

编者按:日前,文史作家张守涛出版新作《鲁迅的朋友圈:鲁迅与中国现代英俊》(新华出版社,2005年5月)。该作是一本梳理鲁迅先生人际交往,研究鲁迅对当代文坛和文化人影响的通俗著作。作者从知识分子人生和作品文本出发,结合大量最新研究成果、史料,比较全面、系统、深入地书写了鲁迅与中国现代知识分子的关系,尤重鲁迅对其影响。经作者授权,中国作家网特遴选部分章节,以飨读者。本次发布的是第十九章《“原典”:鲁迅与聂绀弩》。

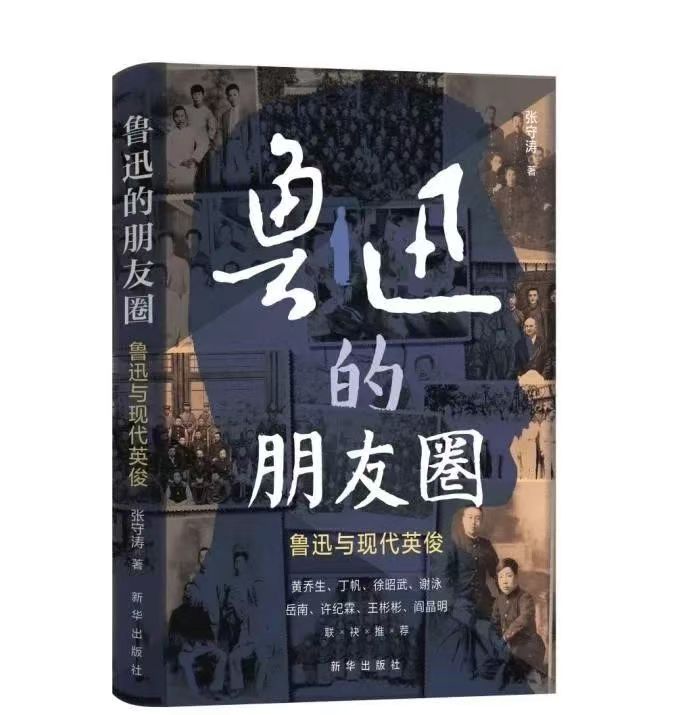

《鲁迅的朋友圈:鲁迅与中国现代英俊》,张守涛 著,新华出版社,2005年5月

鲁迅之后,聂绀弩的杂文被公认为最具“鲁迅风”,实际上他的狂傲人生也颇具“鲁迅风”。鲁迅成了聂绀弩思想、人生的“原典”,聂绀弩成了胡风、萧军、巴金之外的又一真正传人。

一、“文奇诗奇遇更奇”

“悲真喜真怒更真,文奇诗奇遇更奇”,聂绀弩的人生很传奇。他于1903年1月28日出生于湖北京山县一个破落地主家庭,私塾老师是后来成为国民党元老的孙铁人。高小毕业后,因为家里没钱继续上学,聂绀弩便辍学干起了“跑契税”的工作,还拜一个商店的管事为师学习旧体诗词写作。后来,聂绀弩在武汉的《大汉报》上发了一些文章,被私塾老师孙铁人看到后便邀请他来上海发展,孙铁人此时已是国民党党务部代理部长。到上海后,孙铁人介绍聂绀弩到英文学校学习英语,又介绍他加入了国民党,还介绍他到国民党“东路讨贼军”前敌总指挥部司令何成浚手下当了一名录事。

孙铁人后来又介绍聂绀弩去新加坡工作,聂绀弩到达新加坡后先是在一所小学当老师,又到仰光《觉民日报》做编辑。聂绀弩一边办报一边自学,读完了《新青年》合订本,也在《新青年》上读到了鲁迅小说《狂人日记》。《狂人日记》让他耳目一新但还是看不太懂,“但是不懂鲁迅,特别是《狂人日记》,怎么仁义道德字逢里是吃人?”[1]聂绀弩那时最喜欢看的是《新青年》上吴虞的文章,“我看重鲁迅是从陈独秀推尊吴虞,吴虞又在文章里提起《狂人日记》一步一步来的。”[2]后来,因为聂绀弩读多了吴虞的文章,他才渐渐地对鲁迅《狂人日记》等文章有了更深刻的理解。“他本来就是从‘旧营垒’中走出来到叛徒,对于在传统礼教下‘被吃’到命运感同身受,因此也更深刻地理解了鲁迅的小说,理解了鲁迅。这些都为他以后杂文创作的‘鲁迅风’打下了最初的思想根基。”[3]

但刚开始,聂绀弩对他阅读的第二篇鲁迅小说《在酒楼上》有些不以为然。在作为黄埔军校二期生东征陈炯明时,聂绀弩在一家书店买了本刊有《在酒楼上》的《小说月报》。他读完后觉得这篇文章故事很无聊,“这算什么呢?”后来,他又读了第二遍更愤怒了而认为“这不是一篇好文章,悲观、颓伤、抑郁,无论是作者和作者所写的人,都没有一点年轻人的发扬蹈厉的精神。”[4]可是之后聂绀弩总是无理由地想起《这酒楼上》,觉得自己就是吕维甫,直到八年后他终于认识到这篇文章的深刻含义。如他在《读<在酒楼上>》中写道:“鲁迅实在是理解人,理解人的感情,理解他的时代,而他自己似乎就是饱经伤难的,所以《在酒楼上》就这样地吸引我了。”

后来,聂绀弩的经历非常复杂、传奇。他考入莫斯科中山大学,回国后担任国民党中央党务学校训育员,还担任过国民党中央宣传部总干事、南京中央通讯社副主任,后脱离国民党东渡日本。在日本时,聂绀弩结识胡风并经胡风介绍加入左联,发表了《高尔基的作家生活四十年》《苏联文坛最近的理论斗争》《关于社会主义的写实主义》等苏联译作,以及自己创作了《鲁迅之时代及其作品》《社会主义等写实主义与革命等浪漫主义》《电影与写实》等文艺作品,渐具鲁迅的战斗风采及鲁迅杂文风范。其中《鲁迅之时代及其作品》认为鲁迅的创作是在“五卅”以后发生转变的,“鲁迅如果是伟大的,他的伟大,决不他于转变以前,已经写出这么多的‘普罗’作品;刚刚相反,而是在他能够忠实地反映出从‘五四’到‘五卅’这一时期中的土著资产阶级的整个意识。”

1933年6月15日,聂绀弩回到上海,一方面加入了“上海反帝大同盟”积极参加抗日集会,另一方面继续努力创作,发表了许多介绍苏联文学理论的文章,被当时左联负责人周扬夸道:“写得很‘红’”。不久后,聂绀弩应邀创办、主编了《中华日报》副刊《动向》,并由此和鲁迅相识。当时,聂绀弩在一篇自由来稿中发现一篇稿子的文体和气势很像鲁迅写的,但这篇稿子没有署名也没有通讯地址。于是,他就找和鲁迅很熟悉的叶紫询问,叶紫一看就认定“肯定是老头儿的稿子”。为慎重起见,聂绀弩又让叶紫写信询问鲁迅可否接见他们,鲁迅第二天就回信同意在内山书店见面。

见面后,鲁迅在内山书店会客室请聂绀弩、叶紫喝咖啡畅谈。“大家一起谈天,交流对世界文学思潮和革命文学理论的看法,天上地下,无所不谈。这是聂绀弩第一次亲耳聆听‘老头儿’的教诲刚开始在这位名满天下的文学前辈面前,他还十分拘谨,不到一会儿,却被他崇高的品格,渊博的知识,幽默的谈吐,亲和的风度所折服,态度自然也放松了许多。”[5]

从此,聂绀弩主编的《动向》成为鲁迅的又一发表阵地,鲁迅在《动向》存活的八个月时间里发表了20多篇文章,《动向》也随之声名日振。聂绀弩给鲁迅的稿费达千字三元,而当时一般市价为千字一元,鲁迅听闻后开玩笑地说:“那我以后给你的文章要越来越短了……”聂绀弩与鲁迅也多次见面通信,他的短篇小说《金元爹》等也受到鲁迅指导。聂绀弩还介绍好友孟十的文章给鲁迅,鲁迅提出修改意见后推荐发表在黄源主编的《译文》杂志上,孟十因此特意请鲁迅和聂绀弩等人吃饭。鲁迅也请聂绀弩吃过两次饭,一次是萧军萧红来上海时鲁迅拉聂绀弩作陪,一次是聂绀弩去四川时鲁迅专门请客送行。

鲁迅还支持胡风、聂绀弩、萧军、萧红等人创办了文学期刊《海燕》,鲁迅亲自题写刊名并在《海燕》上发表了历史小说《出关》。《海燕》被停刊后,聂绀弩又和周而复等人创办月刊《文学丛报》,鲁迅在上面发表了《白莽作<孩儿塔>序》。在“两个口号”之争中,聂绀弩写了《创作口号和联合问题》《创作活动的路标》等文章支持鲁迅提出的“民族革命战争的大众文学”口号。不过,鲁迅随后在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》一文中却批评了聂绀弩:“人们如果看过我的文章,如果不以徐懋庸他们解释‘国防文学’的那一套来解释这口号,如聂绀弩等所致的错误,那么这口号和宗派主义或关门主义是并不相干的。”这是因为聂绀弩在《创作口号和联合问题》一文中认为“无疑地,‘民族革命战争的大众文学’在现阶段上是居于第一位的;它必然像作者所说:‘会统一了一切社会纠纷的主题’”,而鲁迅则认为“两个口号”并无高低之分。

后来,聂绀弩受冯雪峰委派送丁玲到西安。为防止意外,聂绀弩将鲁迅写给他的几十封信都烧掉了,成为他终生的遗憾。等他回程途径南京时,他接到了鲁迅去世的消息便立即回到了上海。聂绀弩参加了鲁迅的葬礼,并成为十二个抬棺人之一。12天后,他写了杂文《关于哀悼鲁迅先生》,回忆为鲁迅送葬时的场景:“公然有几十万群众来瞻仰仪容,有上万的群众来送殡,有更多的群众在全国各地自动地追悼。”

二、“一个高大的背影”

鲁迅去世后,聂绀弩写了一首悼诗《一个高大的背影倒下了》:“一个高大的背影倒下了,在无花的蔷薇的路上——那走在前头的,那高擎着倔强的火把的,那用最响亮的声音唱着歌的,那比一切人都高大的背影倒了,在暗夜,在风雨连天的暗夜!”鲁迅如同“一个高大的背影”一样,从此“笼罩”着聂绀弩。

后来,聂绀弩写了许多纪念、研究鲁迅的文章,如《人与鲁迅》《鲁迅——思想革命与民族革命的倡导者》《略谈鲁迅先生的<野草>》《读鲁迅先生的<二十四孝图>》《从沈从文笔下看鲁迅》《记一个叫做托尔斯山的青年》《鲁迅的褊狭与向培良的大度》《收获的季节》等。在1937年写的《人与鲁迅》中,聂绀弩指出鲁迅的伟大在于他不相信革命成功后人世就会变成天堂,“是想以鲁迅先生的伟大精神,来指明目前在抗日战争中消极怠工和积极替敌人当刽子手的那些非人现象的社会原因,作为后方工作的参考”;1938年写的长诗《收获的季节》是聂绀弩为纪念鲁迅逝世3周年所写,其中写道:“放心吧,我们会千倍万倍地,收回你播下的种子!”《略谈鲁迅先生的<野草>》则评价了鲁迅的《野草》,聂绀弩认为“《野草》是鲁迅先生为自己写,写自己的书,是理解他的锁钥,是他的思想发展的全程中的一个重要的枢纽;不过,同时也是整个中国文化思想不能不向前迈进一大步的忠实的反映;在1939年鲁迅逝世四周年之际,聂绀弩又撰文《鲁迅——思想革命与民族革命的倡导者》总体上评价了鲁迅的伟大意义,准确指出鲁迅思想的本质是“自始至终,为‘人’而呐喊,战斗”…… 1946年,聂绀弩还在自己主编的副刊《呼吸》上编发了《鲁迅先生十周年祭特刊》,他和秦似等人更是一起编了颇有“鲁迅风”的杂志《野草》。

在鲁迅诞辰100周年时,78岁的聂绀弩又创作了22首《为鲁迅先生百岁诞辰而歌》。其中一首诗写道:“晚熏马列翻天地,早乳豺狼噬祖先。有字皆从人着想,无时不与战为缘。斗牛光焰宵深冷,魑魅影形鼎上孱。我手曾摊三百日,人书定寿五千年。”另外一首诗写道:“叛逆猛士屹人群,洞见一切废墟与荒坟。重叠淤血敢凝视,记得深广久远无之苦辛。深知一切已死死方生将生未生者,要使全苏或永沦。怯弱造物羞惭忙逃匿,眼中天地久沉昏。”在创作这组《为鲁迅先生百岁诞辰而歌》旧体诗时,聂绀弩曾多次手捧《鲁迅全集》重新阅读。

在晚年,聂绀弩创作了《从<狂人日记>谈到天门县的人民——为鲁迅先生百年诞辰作》等大量杂文,像鲁迅一样以笔为枪刺向那些制造民间疾苦的食人“禽兽”,痛斥现实中依旧还有“吃人”。1982年聂绀弩还创作了一首《尘中望且介亭》:“钻知坚否仰弥高,鳌背三山又九霄。室有文章惊宇内,人无年命见花朝。遭逢春雨身滋润,想象天风影动摇。且介亭中空自耸,尘昏眼瞀望徒劳”,自认为此诗在无意中回答了鲁迅如果还活着会怎样的问题。

三、“鲁迅风”与“阿Q气”

“鲁迅先生成为了聂绀弩文学、思想活动的巨大‘原典’。文化史上有所谓的产生于‘轴心时代’的‘原典’,它们对后世的影响是深远的,以后人类的每一次新的飞跃都要‘回顾这一时期,并被它重燃火焰’。鲁迅先生对聂绀弩的影响是巨大的。”[6]

鲁迅对聂绀弩的影响,当然首推对聂绀弩杂文的影响。聂绀弩被公然为“鲁迅之后的杂文第一人”,传有《韩康的药店》《论申公豹》《我若为王》等名篇。夏衍曾经评价道:“绀弩的杂文成就是很高的。当年在《申报·自由谈》上,有两个人的杂文写得很像鲁迅,可以乱真,一位是唐弢,一位就是绀弩;唐弢是刻意学鲁,绀弩是随意而为之……鲁迅以后杂文写得最好的,当推绀弩为第一人。”[7]

聂绀弩杂文可谓全面、准确地传承了鲁迅杂文风格,在内容上传承了鲁迅批判国民性、封建性的主题及批判时事、文明的题材,在形式上传承了鲁迅嬉笑怒骂辛辣犀利的特点,在思想上传承了鲁迅“立人”尤其使人“精神觉醒”的追求。当然,聂绀弩的杂文论深度论广度论思想性论战斗性不及鲁迅,但在幽默诙谐方面可能要比鲁迅杂文有所突破,甚至“他创造性地采用了一种杂文小说化的手法,在一种虚构的情境中,通过戏剧性的情境来讽刺现实、针砭时弊。”[8]聂绀弩和鲁迅的杂文有很多“互文性”,或者说聂绀弩很多杂文是鲁迅杂文的延伸,如聂绀弩写的《谈<娜拉>》便互文鲁迅的《娜拉走后怎样》,《蛇与塔》互文鲁迅的《雷锋塔的倒掉》,《阮玲玉的短见》互文鲁迅的《论人言可畏》,《我们怎样做母亲》互文鲁迅的《我们怎样做父亲》……这些互文文章题材相同,但观点、语言不一,体现出时代风采和个人风貌。如聂绀弩在《谈<娜拉>》中认为:“新时代的女性,会以跟娜拉完全不同的姿态而出现……作为群集中的一员,迈着英勇的脚步,为婉转在现实生活的高压之下的全体的女性跟男性而战斗的”,而非像鲁迅那般认为娜拉“要么堕落,要么回来”。

总体上,聂绀弩杂文“一是继承鲁迅的‘立人’思想,批判把人变成非人的封建礼教中的忠君、孝道、妇道、奴性等思想, 多次提出‘人的觉醒’的口号,要把人从非人还原为人, 首先在于人的思想解放,提倡人的主体意识……二是聂绀弩发扬了鲁迅杂文的关注现实社会、批判丑恶现象的战斗精神,怀着对于国家和民族的深切热爱,运用杂文对社会存在的黑暗势力等进行猛烈的抨击与批判,体现鲁迅杂文精神中的核心价值所在,即鲁迅所倡导的杂文精神——‘感应的神经’和‘攻守的手足’……我们也需关注聂绀弩先生杂文创作中所体现的特点:思想的深刻性、鲜明的时代性、逻辑的严密性、知识的丰富性等三个方面……聂绀弩的杂文创作及其文学理念,既有鲁迅先生杂文的影子, 又在许多方面与鲁迅先生不同。聂绀弩杂文对于鲁迅杂文中的核心部分,诸如:诙谐的讽刺手法、幽默的艺术表现力等方面都能做到很好的发展与发扬,如同一把匕首,直接刺向敌人的喉咙与心脏深处,让其立即毙命。重新打造出属于聂绀弩杂文创作所特有的艺术风貌——‘辛辣’与‘讽刺’,而且常常在谈笑风生中表达自己的观点与想法,表现是一种文学创作的开阔视野与独到眼光”。[9]

除了杂文,鲁迅对聂绀弩的旧体诗也有重要影响。聂绀弩像鲁迅一样虽是新式文人却都饱读古典文学,都喜欢、擅长写旧体诗,所写旧体诗都直抒胸臆文采斐然情感充沛,尤其是都将“杂文入诗”。聂绀弩发扬光大了“杂文诗”独创为自成一家的“绀弩体”,被誉为旧体诗自明末清初吴梅村的“吴梅体”以来第一个荣膺为“体”者。其中许多诗句传颂一时,如《林冲》中的“男儿脸刻黄金印,一笑心轻白虎堂”,《挽雪峰》中的“文章信口雌黄易,思想锥心坦白难”,《赠周婆》中的:“自由品等遮羞布,民主集中打劫旗”。“综上所述,我们不难看到,聂绀弩的旧体诗的创作是深受鲁迅先生的影响的,这一点不管是从他对旧体诗的态度,以寻常事物入诗的取材特点,幽默诙谐的诗歌风格,还是诗歌中所反映出的精神品质来看,都不难找到依据。”[10]

当然,鲁迅对聂绀弩的影响除了创作方面外,更重要的还是为人方面。“聂绀弩之所以成为鲁迅讥讽、戏谑、奇崛、诙谐的文学风格的杰出继承者,与他在个性、心理、气质上与鲁迅有诸多相通之处有关。”[11]聂绀弩一生像鲁迅一样特立独行桀骜不驯,“乐则大笑,悲则大叫,愤则大骂”,甚至被周恩来称为“大自由主义者”,被黄苗子形容为“放浪形骸第一,自由散漫无双”。如在1949年的第一次文代会上,当时主管文艺工作的胡乔木要接见聂绀弩和楼适夷。到出发时,聂绀弩仍高卧在床,楼适夷三番五次叫他,他却说:“他来听我的报告还差不多。”说完,聂绀弩又钻进被窝睡大觉了,楼适夷只得一人前往。聂绀弩像鲁迅一样终身富有“独立人格”,“聂绀弩身体中的‘独立人格’表现在坚毅冒险的精神气质,独立思考、敢于怀疑、敢于向权威挑战的理性批判精神和勇敢地探索社会的科学精神。”[12]也因此,聂绀弩后来被打成“右派分子”、“反革命分子”,直到1976年被“特释”。

在晚年,聂绀弩在精神深层与鲁迅相遇。“不妨说,早年他对于鲁迅的理解多在左翼的层面,狭窄的地方也是有的。后来经历大的苦楚,在近于死亡之所领悟到人间之趣,倒与鲁迅深层的意识相遇。晚年的他,在文格上大有五四之风,连带六朝的韵致,创造了文体的奇迹。他在旧诗中,可说找到了真的自我,修辞与思想都以生命的体验为依,没有了对鲁迅简单的模仿,而在另类的叙述里,表现出鲁迅精神的另一面。比如以无畏面对荒谬,在无路中走路。比如笑对天下邪恶,困苦皆成虚烟一过。”[13]

不过,聂绀弩晚年在传承“鲁迅风”同时也表现出某种程度的“阿Q气”。聂绀弩在谈及反映自己在北大荒改造生活的旧体诗诗集《北荒草》时说:“他们没说我还有阿Q气”,即聂绀弩认为自己是有“阿Q气”的,他对“阿Q气”评价道:“阿Q气是奴性的变种,当然是不好的东西,但人能以它为精神依靠,从某种情况下活过来,它又是好东西。”[14]学者曲竟玮在《论聂绀弩<北荒草>的“阿Q气”》一文中认为聂绀弩的《北荒草》及《北荒草拾遗》中表现出了阿Q式的豪迈乐观、阿Q式的“逐臣”“骚怨”、阿Q式的自怜自慰、阿Q式的嘲讽和批判,并认为“一个终生追随鲁迅的新式文人,却最终选择用旧体诗记录自己的处境, 并以用典和对仗的精巧著称,这本身就已经耐人寻味(在《散宜生诗》后记中, 诗人希望年轻人知难而退, 不要学样)。更耐人寻味的是他竟以阿Q自比。虽说真的阿Q不会说自己是阿Q,但知道自己是阿Q而仍然不改其行事风格岂非更大的阿Q?试看诗人虽然怠慢意识形态管理者胡乔木的造访,却并没有拒绝他的序言,而且也真的按照胡乔木的要求出了注释本。在私下友朋通信中,他甚至表示接受了胡的赞美。这难道不是自欺欺人?自由主义者聂绀弩到哪里去了呢?聂的朋友,为《散宜生诗》作注的朱正不仅认同聂自比为阿Q,而且给李锐写信说自己是阿Q,丁玲看到该信说我们都是阿Q。这些追随鲁迅的人怎么都成了阿Q?这已经不仅是《北荒草》的问题,而是鲁迅式的悖论,是一代人的遭遇。”[15]

聂绀弩这样的“鲁迅传人”也有“阿Q气”,这反映了“老革命遇到新问题”,反映了传承鲁迅以及“人的觉醒”的艰难,也反映了鲁迅以及鲁迅传人的重要。无论如何,总体上,聂绀弩在杂文、诗歌等创作及个人人生中传承了鲁迅思想,践行了鲁迅精神,无愧为鲁迅的真正传人。

注释:

[1] 聂绀弩:《仰光当编辑》,周健强编:《聂绀弩自叙》,团结出版社,1998年,第175页。

[2] 聂绀弩:《仰光当编辑》,周健强编:《聂绀弩自叙》,团结出版社,1998年,第175页。

[3] 刘保昌:《聂绀弩传》,崇文书局,2008年1月,第47页。

[4] 聂绀弩:《读<在酒楼上>》。

[5] 刘保昌:《聂绀弩传》,崇文书局,2008年,第118页。

[6] 刘保昌:《聂绀弩传》,崇文书局,2008年,第152页

[7] 聂绀弩:聂绀弩全集(第三卷),武汉出版社,2004年。

[8] 耿传明:《鲁迅与鲁门弟子》,大象出版社,2011年,第361页。

[9] 徐舒:《鲁迅杂文精神的继承与发扬者——浅谈聂绀弩的杂文创作》,《文学界》,2011年第8期。

[10] 王余鹃:《浅谈鲁迅对聂绀弩旧体诗创作的影响》,《华中人文论丛》, 2011年第2期。

[11] 耿传明:《鲁迅与鲁门弟子》,大象出版社,2011年,第348页。

[12] 姚斌:《浅论聂绀弩杂文创作中的自由精神》,《学海》,2008年第5期。

[13] 孙郁:《聂绀弩的“鲁迅体”》,《天涯》,2017年第1期。

[14] 聂绀弩:《散宜生诗》,人民文学出版社,1985年,第245页。

[15] 曲竟玮:《论聂绀弩<北荒草>的“阿Q气”》,《山花》,2014年第10期。