抗战精神与民族记忆的深情诠释 ——访现代版画家古元之女古安村

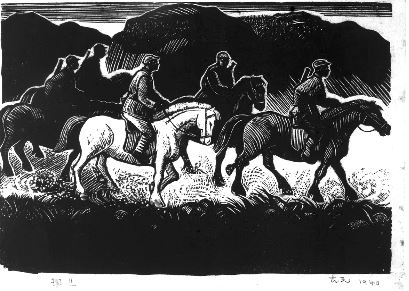

挺进(1940年) 古 元 作

回忆延安(1978年) 古 元 作

古元是延安木刻最具代表性的画家之一。我们今天对古元的认识也多集中于其延安时期的木刻版画,尤其是他以延安现实生活为题材的版画创作。值此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,从抗战文艺与文艺抗战的视角重新审视古元的艺术创作,具有重要的学术价值和历史意义。近日,“颂黄河——古元与《黄河颂》组画研究展”在古元的故乡珠海市的古元美术馆开幕。展览由“回访”“回忆”“回响”三大篇章构成,通过丰富的作品、文献资料及沉浸式互动体验,引领观众探寻古元的艺术轨迹,为我们今天重新认识古元及其抗战美术创作提供了一个重要契机。

郝 斌:“颂黄河——古元与《黄河颂》组画研究展”在古元先生的故乡珠海举办,有助于我们通过在地性考察,追溯古元的艺术根脉。珠海地处珠江入海口,毗邻澳门,近代以来形成了开放多元的文化环境。这一独特的地域文化,对古元青少年时期的成长与艺术启蒙产生了深远影响。作为延安鲁迅艺术文学院美术系第三期学员,古元在初学木刻阶段即创作出《运草》《大生产运动》等代表性作品,展现出非凡的艺术天赋。一位版画家何以能在初学木刻阶段就创作出数量可观且技法成熟的作品?古元的艺术成就与其青少年时期的生活经历和艺术启蒙存在怎样的关联?

古安村:古元的家庭环境对其艺术创作与性格形成具有深远影响。我的祖父曾到巴拿马谋生,后归国务农并做些小本生意。他是一位有文化的农民,家里有很多藏书,为子女提供了良好的文化熏陶。我的祖母则是一位性格内敛、持家有方的中国妇女。我父亲故居挂的家训匾额是“和气致祥百忍成金处事端资退让,厚德载福惟善为宝持身贵养谦光”,家族的文化传承也潜移默化地塑造了他温和谦逊的处世态度与艺术品格。我的祖父母共养育了8个孩子,我的父亲和他的兄弟姐妹就生长在这样一个充满温情与文化气息的中国普通农民家庭中,这种成长背景对其艺术品格的形成产生了重要影响。

1932年完成小学学业后,古元考入广东省立第一中学广雅中学就读。在校期间,他师从留英画家梅雨天学习水彩画技法,并坚持户外写生。古元还充分利用家乡毗邻澳门的地理优势,假期时常到澳门图书馆读书,认真阅读了馆藏的欧洲古典油画、俄罗斯巡回展览画派、德国铜版画及英国水彩画等艺术文献,显著拓展了他早期的艺术视野。中学时期,古元就在书刊上看到了鲁迅先生倡导的中国新兴版画,那些反映中国人民在半殖民地半封建社会所遭受的苦难生活以及他们奋起反抗斗争的画面强烈震撼着他的心灵,给他留下了难以磨灭的印象。七七事变爆发后,侵华日军对广州的轰炸迫使古元的学业中断。他亲眼目睹了宁静的校园与繁华的城市在战火中化为废墟,人民伤亡惨重,流离失所。这些战争中的经历与所见所闻激起了他对侵略者的满腔愤慨,萌生出强烈的民族救亡意识,并决心投身抗战事业。回到故乡后,他积极参加抗战宣传队的活动,画了许多抗战宣传画。正因如此,古元的绘画引起了宣传队队长的注意,于是将古元介绍给广州八路军办事处,希望他能用绘画为抗日宣传作出更多贡献。广州八路军办事处之后又将古元介绍到西安八路军办事处,最终将他送往延安。

在民族存亡之际,古元决心离开故乡奔赴延安,在当时却并非为了去学习艺术,而是身为一名热血青年,立志投身抗战事业,甚至不惜牺牲自己的生命。抵达延安后,古元首先进入陕北公学,接受了为期3个月的马列主义理论培训。在此期间,他充分发挥美术才能,为学校宣传报栏创作了大量宣传画。其出色的绘画水平获得教员赏识,遂被推荐至鲁艺美术系第三期学习。在美术系,古元学习并掌握了木刻技法,他深切感到,木刻是当时最现实、最直接、最有力量的一种艺术表现方式。在这一领域,他很快展现出非凡的艺术才华,创作了《运草》《挑水》《圣经的时代过去了》《离婚诉》等一批优秀木刻作品。

郝 斌:作为延安时期最具代表性的木刻家之一,古元创作了大量抗战主题作品。您如何评价这些木刻作品在抗战文艺中的价值与贡献?

古安村:在奔赴延安途中,古元接触到的抗日游击队、民兵及武装群众等抗战力量给他留下了深刻印象,使他认识到,人民群众才是抗战胜利的根本力量。基于这些亲身经历,他在掌握木刻技法后很快就创作出了木刻画《青纱帐里》《挺进》《查路条》以及木刻连环画《走向自由》等一系列抗战题材作品。特别是古元进行木刻创作所使用的木刻刀,是他用侵华日军轰炸延安时的炸弹碎片为原料,专门请延安农具工厂加工制成的。他以这把刻刀为武器,投身于抗战木刻艺术的创作之中。

在鲁艺学习一年毕业后,因为组织上并没安排他到前线去工作,古元的创作主要围绕根据地建设展开,题材多聚焦于农业生产、社会改革及劳动英模等现实内容。尽管未直接表现战斗场景,他仍创作了多幅反映抗战时期部队生活的优秀木刻作品,赋予其独特的时代意义。1942年底,古元深入南泥湾八路军359旅生产基地体验生活,他在这里看到了丰收的庄稼,山坡上成群的牛群、羊群和马匹,部队办的各种工厂,战士们在练兵场上练兵等情景,他看到了在中国共产党领导下八路军作为人民子弟兵的新型军队形象。归来后,他创作了《部队秋收》《练兵》《宿营》等作品,生动再现了八路军边生产边战斗的优良传统。1943年春节,古元又来到南泥湾359旅,军民间的鱼水深情让他深受感动,回来后就创作了《拥护咱们老百姓自己的军队》。该作品运用民间年画的连环式分层构图和窗花剪纸的形式来表现新的抗战内容,描绘了老百姓送自己的儿子去参军、支前抬伤员等场景。诗人艾青认为,这幅画表现了“人民与军队的亲密关系”,精准揭示了作品所蕴含的军民团结抗战的精神。此外,在古元的“窗花”系列剪纸风格木刻中,他还刻作了大量持枪和持刀的民兵形象。

以上这些作品都是古元根据亲身经历以真情实感创作出来的,最后都成为了延安时期美术的代表作品。如果将古元延安时期的作品与他后来意犹未尽之作连接起来,正构成了一部完整的抗战视觉交响诗。这些作品犹如交响乐的乐章展开:初期探索构成序曲,中期杰作形成华章,后期创作实现主题升华,共同演绎了从家国情感的抒发,到抗战精神的传达,再到建设新中国理想的艺术叙事脉络。

郝 斌:的确,古元延安时期的木刻创作呈现出独特的抗战艺术视角。他的作品通过对后方革命根据地生产建设、军民生活等战时日常的艺术再现,丰富了抗战主题的表现维度,拓展了我们对全民族抗战历史图景的认知。您刚刚谈到了古元后续相关创作,再将我们引向“颂黄河——古元与《黄河颂》组画研究展”所展出古元晚年创作的大量延安、黄河主题作品。我注意到,古元在此系列创作中特别试图去表现抗日战争时期的延安、黄河风景,而非直接描绘眼前的自然景观。古元当时的创作追求是什么?

古安村:这个问题很契合这次展览的主题。靳之林先生曾记述他1974年跟随古元回碾庄的情景。这是古元离开碾庄30余年后第一次回到碾庄。两人从延安骑行几十里到碾庄,古元兴致很高,一路上还哼起了当年的陕北民歌《信天游》。这种激动的情绪是古元内心的自然流露,他对那片土地、那里的人民都太眷恋了。碾庄是古元艺术起步的“摇篮”。如果将这个“摇篮”再升华一步,就升华为更大的文化意象,延安和黄河,这构成了他艺术坐标的起始点。此后从这个坐标系中所散发出来的所有的点,实际上都离不开这个起始点。这个起始点构建了他一生艺术追求中最核心的东西。从这个意义上说,延安、黄河就变成了生命载体、精神图腾抑或他创作中的永恒主题。直至他晚年病重,几乎无法继续作画的时候,他仍坚持画完了表现黄河题材的《激流勇进》,成为他一生中最后一幅作品。对古元来说,这是记忆,也是精神。

郝 斌:古元晚年创作的《黄河颂》系列作品,在视觉意象的构建上与冼星海的《黄河大合唱》形成了深刻的跨艺术对话。无论是近景崖壁上“保卫黄河”的文字符号,还是激情色彩、奔腾水流与纤夫形象等视觉元素的组合,都彰显出画家对音乐史诗《黄河大合唱》精神内核的视觉转化。我们知道,您的母亲蒋玉衡先生就是当时《黄河大合唱》第一批演唱者之一。请您谈谈古元在《黄河颂》等作品中的创作思考?

古安村:不仅我的母亲曾经是最早演唱《黄河大合唱》的一员,古元也曾直接参与了《黄河大合唱》的演出,当时他担任演出的打击乐手,也是《黄河大合唱》的一员。古元非常喜欢音乐,他能弹吉他、拉二胡,有非常好的音乐基础和节奏感。因此,当冼星海排练《黄河大合唱》时,古元就成了替补队员。这段特殊经历是古元自己跟我讲的。基于这段经历,古元后来在为人民大会堂陕西厅创作《黄河颂》巨幅主题绘画时,就将《黄河大合唱》歌词中的元素以具体画面的形式表现了出来。古元晚年曾有一幅书法写到,“黄河之音,民族之魂”,可以说正是古元黄河题材创作的主旨。

郝 斌:古元1978年创作的套色木刻《回忆延安》,成为他晚年最重要的一幅代表作。今天,仍有很多杂志刊发这幅作品,甚至作为封面,展现了这幅作品超越时代、历久弥新的艺术魅力。

古安村:是的,古元晚年创作的这幅《回忆延安》,作品的套色很独特。它所使用的黄色似乎并不是黄土高原自然色彩中的黄,黄土高原在春夏秋冬四个季节里似乎都没有这个颜色。这个色彩并非画家对客观自然的再现,而是古元心目当中延安意象的色彩。他记忆中的延安始终是一种明亮的、暖暖的视觉色彩,其中包含着他的浪漫情怀和精神寄托。为什么他一直念念不忘地要表现曾经的延安?虽然现在的延安已经有很多人在表现,延安的地貌、建筑都在改变,但当古元看到今天的延安,他仍会不自觉地回想,记忆与情感总是将他带回到那个烽火年代。古元脑海中的那个延安,始终是他心中的一个精神坐标,是他心中深深眷恋、难以割舍的记忆载体。

郝 斌:我注意到,在创作这幅作品之前,古元曾在1973年创作过一件构图极为相近的作品,而且特别采取了厚重的油印套色版画技法,体现了古元对版画创作新技术的探索;而到了《回忆延安》,他又回归到了比较清淡的套色技法。大约与此同时,古元还创作了一件构图与《回忆延安》几乎完全一致的水彩画作品《烽火年代的延安》。这一构图在古元的作品中为何反复出现、强化?

古安村:古元曾经讲过一句话:“一个画家不重复自己是不可能的,但要力求有所变化。”新中国成立后,古元曾尝试过很多绘画种类,如油画、水彩、水墨、版画、年画等,比如中国国家博物馆就藏有古元1951年创作的一幅油画作品《刘志丹在陕北》。这次展览展出的《黄河颂》采用彩墨画语言,但其中又有版画的味道和构图特征——如明确的山体轮廓线与强烈的色彩反差。这既体现了那个特殊时代艺术创作的风格特征,也体现了古元独特的审美感受和视觉表达。随后,古元又尝试了油印套色版画语言,创作了《延河边上》《枣园灯光》等作品,就不足为怪了。至1978年他创作《回忆延安》,已处于新的历史语境,他当然要用新的语言来表达他新的感受。这件作品也是古元迄今刊发次数最多的一件作品。随后,他还以相同构图创作了水彩画《烽火年代的延安》。当他钟情于同一个创作题材的时候,就会尝试用不同的媒介去表达,探寻不同的艺术表现效果。

古元在给我弟弟古大彦的一张明信片上曾写过这样一句话:“我很喜欢玉渊潭,画了一年又一年,画了一张又一张,永远画也画不够。”那么,延安也是他另外一个“画了一年又一年,画了一张又一张”的永恒主题。他采用不同的表现语言、不同的构图方式,从青年时期一直画到生命的终点,这个题材是他心目中最神圣、最向往、最难以割舍的一个题材,他希望能永远画下去。

郝 斌:20世纪90年代,古元先后创作了延安主题的《信天游》,黄河主题的《黄河日夜流》《激流勇进》《黄河纤夫》等作品,体现出一种精神性的表达和艺术家向民族文化与历史深处的探求。对此,您怎么看?

古安村:1991年底,古元被确诊为癌症晚期。20世纪90年代,古元不仅创作了一批黄河题材作品,还创作了一批骆驼题材作品。实际上,这些创作都是他在术后对人生和自我的重新审视。人生既有美好安静的顺流,也有异常艰难的逆流、漩涡和浅滩。在创作《激流勇进》时,古元已历经四次化疗,身体极度虚弱。然而,他以顽强的意志力坚持创作,通过描绘黄河漩涡与逆流而上的纤夫等意象,艺术化地传达了其战胜病魔的精神信念。此时,他还创作了《西出阳关》等骆驼题材作品,刻画了驼队在荒漠风沙中艰难跋涉的视觉意象,同样呈现出古元强烈的精神诉求。骆驼题材作品与黄河题材作品彼此呼应,共同体现了古元晚期创作中的生命哲学思考。骆驼坚韧前行的精神、黄河激流勇进的精神,不仅体现了古元个人的生命哲学思考,也升华为对民族精神与抗战记忆的艺术诠释。

(作者系重庆大学艺术学院副教授)