胡同里走出的抗战歌者

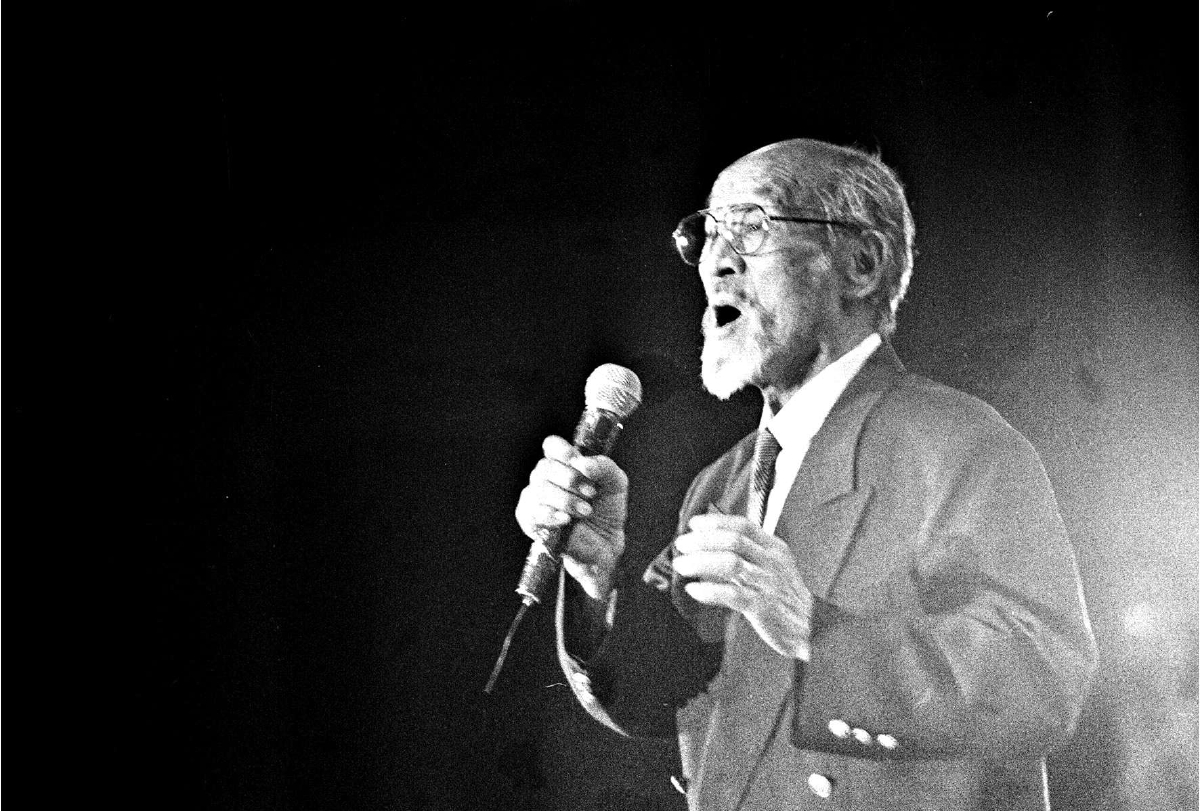

王洛宾 摄影:张风

提起“西部歌王”王洛宾,便会想起那一首首脍炙人口的经典民歌《在那遥远的地方》《阿拉木罕》《达坂城的姑娘》等。他不仅是一位杰出的音乐人,还是一位积极投身抗战的“歌者”。全面抗战爆发后,他奔赴抗日前线参加“战地服务团”,创办“抗战剧团”,创作抗战歌曲,表现了高度的爱国情怀……

参加“战地服务团”

王洛宾,名荣庭,祖籍河北涿州。1913年12月28日生于北京东城牛角湾(今艺华胡同)一座四合院里。不到6岁便就读于京师八旗子弟高等小学堂(后称春雨胡同小学,已并入西总布胡同小学)。1927年夏升入通州潞河中学,毕业后被保送进入国立北平师范大学(今北京师范大学)学习音乐。1934年毕业后受聘于地处西直门外的京绥铁路扶轮中学,任音乐教员。

七七事变爆发后,王洛宾与杜明远(洛珊)等人在1937年10月辗转天津、青岛、郑州,最终来到山西洪洞县抗日前线,见到了贺绿汀和萧军等人,并参加了“西北战地服务团”。该团于1937年8月中旬在延安成立,由文艺工作者和进步青年组成,具有半军事化特征,旨在通过文艺宣传,动员民众参与抗日战争。1937年9月,西北战地服务团赴山西前线,以话剧、歌曲、秧歌舞等形式开展抗战宣传。王洛宾加入该社后,克服各种困难,活跃在抗日前线。白天行军宣传,晚上演出节目,有时则日夜兼程,全身心地投入到抗日救亡宣传活动中。

因战局的急剧变化,1938年3月初,西北战地服务团离开山西。王洛宾一行经河南转入陕西。又从西安出发,组织抗日宣传队,一路步行宣传抗日,经天水、陇西、临洮等地,于1938年4月来到兰州。

每到一地,王洛宾等人就组织歌咏团,用歌声唤醒民众,大力宣传抗日救亡。当时甘肃省教育厅组织了一个“西北抗战剧团”,王洛宾等人不仅给剧团一些引导和帮助,而且号召广大爱国青年投身其中,使兰州抗日救亡运动一度搞得热火朝天。在抗战到底、收复失地的浪潮声中,王洛宾搜集了一些西北民歌,并填上宣传抗日救亡的新歌词,使抗战宣传以独特的形式在西北腹地更加广泛普及,更加喜闻乐见,并为当地民众所接受。

创办“抗战剧团”

据《西宁城中文史资料》载:1938年秋,王洛宾来西宁,在担任中学音乐教师之时,继续宣传抗战。1939年4月,王洛宾创办了一个业余剧团——“青海抗战剧团”,分场务、化妆、道具、服装四个组。王洛宾身兼数职,既是团长,又是歌唱队的指挥、导演、演员。经过他的苦心经营和紧张的排练,剧团于秋季在山陕会馆首次公演。节目有《打回老家去》《放下你的鞭子》《有钱出钱有力出力》《八百壮士保卫四行仓库》等。

演出时,在王洛宾的指挥下合唱抗战歌曲,有《毕业歌》《大刀进行曲》《游击队歌》《在太行山上》《义勇军进行曲》《长城谣》《青纱帐》等,场面慷慨激昂,令人热血沸腾。

青海抗战剧团还前往外县宣传,每到一地演出,便利用红土泡水,在街道巷尾空间的墙壁上,写大幅标语。如:“把日本鬼子赶出中国去!”“全国人民团结起来一致对外!”“血债要用血来还!”“好铁要打钉,好男要当兵!”“有钱出钱,有力出力!”等,以鼓舞民众参与抗战的士气。

作为国立北平师范大学艺术系的高材生,王洛宾的天赋异禀于音乐。抗战时期,他以满腔的爱国热情,创作了许多富有爱国激情的抗战歌曲,鼓动民众积极投身于抗日救亡运动。

从北平奔赴山西时,王洛宾便创作了《老乡上战场》《风陵渡的歌声》《洗衣歌》等歌曲。转移到西安后,又参与编辑出版了《战地歌声》,其中王洛宾创作的抗战歌曲30多首。

1940年,在西宁任音乐教育工作,王洛宾负责组建“青海儿童抗战剧团”,创作歌舞剧《送郎出征》等抗战歌曲。

在甘肃、青海等地参与抗日宣传期间,他收集、改编、创作了许多具有西北地域风格的歌曲,如《在那遥远的地方》《掀起你的盖头来》《半个月亮爬上来》《阿拉木汗》等,因旋律与节奏简洁明快,朗朗上口,被广为传唱,由此他被誉为“西部歌王”。