《劫余古艳》 一部新古董的诞生

20年前的一天——2005年1月3日,来燕榭主人黄裳先生在给北京作家李辉的信中写了如下的话:“近来抽暇少理旧书,可选用之书跋墨迹,约近百种,如能用拍卖行图录方式,由深圳印刷公司制版,每跋后附刊书影一页,想必不坏。”

这该是他对李辉来信中一个建议的回应,信札的影印件可以在《黄裳致李辉信札》(浙江人民出版社,2018)一书中看到。但是,书店里目前还没有《李辉致黄裳信札》,所以我们一时难以知晓李辉在来信中究竟对黄裳说了什么。

|

|

|

|

|

|

不同的笔迹与墨色 奇妙地并置在一页之内

幸运的是,几年后我们都看到了以这封信为源头的成果:

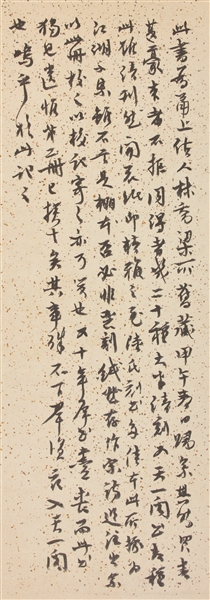

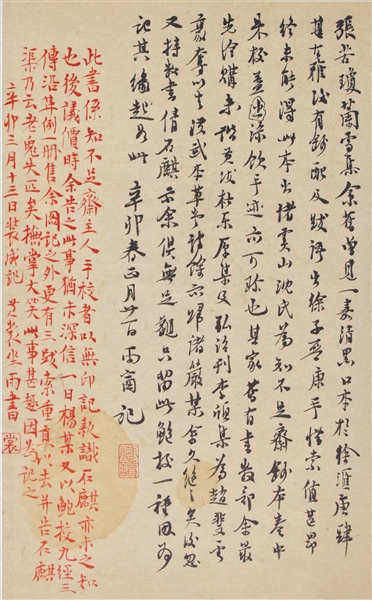

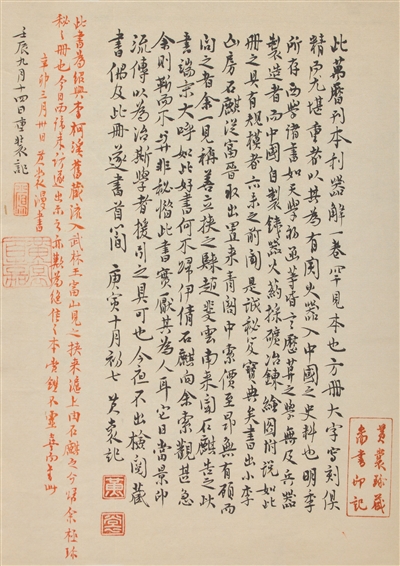

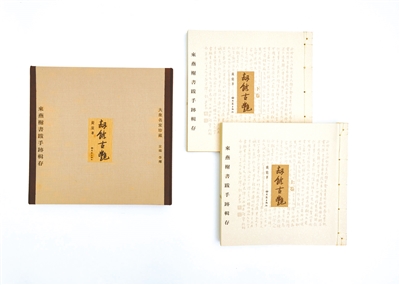

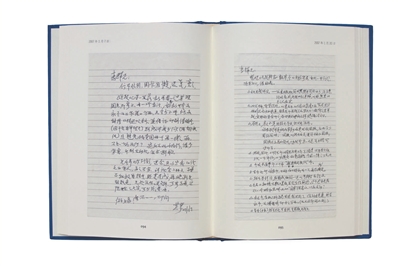

《劫余古艳:来燕榭书跋手迹辑存》,黄裳著,大象出版社2008年4月第1版。列入李辉主编的“大象名家珍藏”。方形12开本,上下两册,筒子叶线装,彩印。配布面硬板书盒,其色彩为土黄与深棕两色搭配,有清贵沉静之气。盒面正中贴一长方形书名签,压印黄裳自题“劫余古艳”四字。打开书盒,持一卷在手,翻动书页,见序跋长长短短,墨迹黑黑红红,藏印大大小小,明刻清刻高清再现的书影与墨色,都吸引你将目光迎上前去,细细欣赏。黄裳喜在自己的稀见藏本上手写题跋,而且常常一写再写,使得不同的笔迹与墨色、不同的时间与心情,奇妙地并置在一书乃至一页之内,而所有这些铅印整理本或黑白影印本都无法传达的霜楮松烟,《劫余古艳》都如旧如真地再现出来。

不过,本文开头引的那几句黄裳的话,虽然是他对李辉提议编印序跋手迹存辑的大致设想,但基本上都没有实现——也没有必要实现,因为后来的想法早超越了“初衷”,这其中的过程漫长而有趣。多亏有《黄裳致李辉信札》,我们得以知道一位大藏书家暮年如何将一生的爱与情都寄托在一部自己序跋墨迹的荟萃之书里。

在这个意义上,不论是黄裳的序跋墨迹,还是《黄裳致李辉信札》,都无一例外成了我们观察当代中国出版现状的一份文献。这正应了黄裳自己1980年给姜德明《书边草》一书写序时说的话:“一种思想、一篇作品从它化为白纸黑字时开始,就已成为一种社会存在、历史文献,迟早总要成为人们搜辑、考证、探讨、争辩、研究的对象。一般说来,这过程的久暂,要依社会变革的进程而定。在所谓‘世变日亟’的情况下,这过程就将缩得很短。”

名为序跋墨迹赏析之作 实为怀人忆往寄情之书

黄裳于藏书一途出道很早,自天津读南开中学时代就开始搜罗有趣之书,到上海以后更是大买特买。而他出版的书,无论散文还是译文,一代又一代的读者也都追着收藏。他一生著述的各种版本汇总起来,包括重印新编、毛边特藏等等,据说已近三百种。这其中要数《劫余古艳》尤其不同凡响,因为其承载了黄裳太多的寄托。

所以他积极响应李辉的编书倡议,一开始就对书的制作要求甚高,越来越高,且事无巨细,都会参与,都有叮嘱。大概一开始李辉认为黄裳喜欢铜版纸,序跋墨迹就想用铜版纸印。黄裳在2005年4月12日给李辉的信中说:“你说我对铜版纸情有独钟,其实不然,铜版纸表面之反光最可厌,读起来甚不便。”他希望能用“无铜版纸反光之病”的好纸,哪怕价格高些。“此书印数不多,不妨大方些,‘孤注一掷’,如何?”

他这时就有为手迹存辑“孤注一掷”的想法了。他痛快地答应李辉,要为每种所跋之书新写说明文字,这显示他对此书的格外看重。毕竟是86岁的老人了,他要说一些想说的话。“我正在写此书的说明,”他对李辉说,“写得兴起,想写出一些特色。不能本本如此,但有些书可以发发议论,不是枯燥的版本说明……”但是,“题记工程”比他想象得大,出版速度因之拖慢。

2005年8月8日,农历立秋第二天,黄裳把《序》先写好了。第一段就开始回忆他和夫人访书旅行的欢乐时光:“愚夫妇婚前婚后,游履所经,北上燕都,南至岭表,虎丘夜月,西湖烟雨,步履所至,暇必访书。汇所作题记观之,非止求书日录,实平生日记也,或赏析版刻之先后精粗,图绘之工美粗犷,相与笑乐,以为快事。”

第二段说“藏书抄掠略尽”之事:“……内人周旋其间,独支门户。辛苦百端,不堪重忆……母病危笃,临终亦不得归省。哀啼泣血,为生平一大恨事。内人则独力持家,重足而立,数米而炊……”

第三段,写如今承平景象而“惜内人之不及见也”,因此,“有此一卷书留一纪念,得偿私愿于百一,可少慰愚怀……”

所以我们就可明白:《劫余古艳》名为序跋墨迹赏析之作,实为怀人忆往寄情之书。

打定主意 要把此书做成新古董

根据《黄裳致李辉信札》,我们已经可以为《劫余古艳》的诞生编出一份简单的“年谱”甚至“日志”。没有多少书能够或值得留存这样一份档案,但《劫余古艳》值得。

黄裳一心想快点写完解题文字,无奈事情杂乱,进度不快。2006年4月21日的信上表示“望在上半年结束之”。8月份又说“跋文仍在写,恐近时不易完成,写此种文字,也要花功夫”。到了9月底,连他自己都有些担心了:“交稿延期已久,近拟作一结束,不知大象仍能如约接受否?”11月了,仍是无奈:“我最近仍忙于琐事,不久可以动手重编了。拖了许久,不知大象仍有兴趣否?”他担心起出版社的耐心了。还好,到2007年1月,书稿终于就绪。

此时,他开始详尽考虑这本书的整体呈现。2007年1月20日,他给李辉写了封长信,详细说明书籍设计与印制的注意事项。这封信应该算是当代书籍设计史或书籍艺术史上的一份难得文献,要点如下:

1.全书用繁体字。近来出版物,简改繁闹出笑话不少,须注意。

2.此书开本用方册形式而少加变通,用意在印长跋时不使两页间之骑缝侵没文字。

3.序文占一页,用较大号字。说明另起单页。图版以跋文为主。

4.彩印,不用铜版纸,一可节约,二可避免拍卖图录千篇一律之公式也。

5.我自费印二十本“无光铜版纸”本。

6.在何处印,谁家印,不妨打听一下再作决定。

7.排出清样后,给我细校一过,以无错字为标的。

8.少数篇目跋在书后,可变例先图版后跋文。

……

此信之后,类似的细节沟通还有多次,有时他听李辉的,有时他要求李辉听他的。李辉说跋文图片要原大放,他说“甚是”。但一想到装订,他又担心:“此书必用线订,而忌用通常之胶背订。……此外有长跋时,书卷开合时,必不可令书脊处侵字,致读者必强掰书脊始能见字,此为对读者极不尊重处。”看校样时,称许“序文加红格,甚好”,但又提出“字体偏右,请移中”。

也就是在这封信中,黄裳给这本书起了新书名《劫余古艳》。他说这个题目是他从一本明初黑口本上的“闲章”借来的。他打定主意要把此书做成“新古董”。既如此,他对李辉说,“设计要合乎版本学之规格,以免为通人所笑”。

2007年9月3日,他题写了书名,寄给李辉。一个多月没接到回信,他又坐不住了。“久不得信,甚念。前寄信及《劫余古艳》题签想收到,此书进展情况如何,亦在念中。请抽暇告知一二为幸。”

2008年3月,他得知《劫余古艳》已进入最后冲刺阶段,即给李辉回信表示“不胜欣幸”:“但望一切顺适,成为‘妙品’。”

此书见者无不称美 以为出版界无上佳品

《劫余古艳》所收序跋的写作时间多为1950年代至1980年代,唯有一种例外,那就是为雍正刻本《南宋诗选》写的跋。

《劫余古艳》中的“黄跋”,整理后都在黄裳其他书中出现过,只有《南宋诗选》一跋他书未见,此书独出。我原以为这其中的“奥秘”是这套书对来燕榭而言意味特殊,盖因此书实为“藏书抄掠略尽”之后奇迹般遗漏在家的唯一一套线装古籍。读了《黄裳致李辉信札》才明白:黄裳从未在此书上写过跋语。但是,为了《劫余古艳》,他要收入此书,而且要专门写一篇新跋。

2007年3月5日,他给李辉写信说:“前寄之稿,缺《南宋诗选》及《高峣十二景诗》两种图片。今日忽拣得,急寄上,补入原书,无毫发遗憾矣。《南宋诗选》我写的一跋,自命为得意之作,于诸跋中别有风致,请加入原书为幸。”

他在这篇为《南宋诗选》新写的跋语中说:“此虽清刊,然开花纸印,精雅之至。……钱默存作《宋诗选注》出,余以此册校之,以校记寄之,亦可笑也。又十年,群书尽丧,而此书独见遗,惟第二册已挟去矣。其事殊不下群盗夜入天一阁也。呜呼!于此记之。”

除再提“群书尽丧”一事外,跋语中又提及为钱锺书校《宋诗选注》一事。这碰巧解开了我心中一个“书之谜”。黄裳《故人书简》系列中,曾有一篇披露钱锺书给他的15封信。1962年10月1日钱先生在给黄裳的信中说:“承校勘异文,如获珠船。恨早付削瓦,弟又为外务所牵,喧宾夺主,无暇旁及。只能待三版耳。”黄裳解释说,当年他买到《宋诗选注》精装版后,“曾发兴取手边旧刻的宋诗加以校定,发现异文不少,有一些是可以订正《选注》的,就写了一纸校记寄去。”

当年读《故人书简》,我曾惊叹黄裳还藏有钱锺书看不到的宋诗选集,真不愧是大藏书家。他“手边旧刻的宋诗”是什么宝贝呢?现在知道了,原来是雍正刻《南宋诗选》。此书曾助过钱锺书一臂之力,“藏书抄掠”时又独能躲过一劫,真正是当之无愧的“劫余”了。难怪黄裳要制新跋以记之,还“自命为得意之作”。

这就到了2008年的4月23日,这天黄裳先生给李辉写信说:“快递《劫余古艳》两部收到,请释念。此书之豪华,实出意料……”

后来几乎每封信他都要表达自己对这本“新古董”的惊叹与喜爱之情:“此书见者无不称美,众口一词。”“来访者连日多起,见书惊叹,以为出版界无上佳品,没有听到任何批评意见。”“‘假古董’得高度赞誉,不虞之誉……幸甚。”

转眼间,《劫余古艳》尚新,而黄裳先生已去世13年了。

(摄影 黄伟钊)