萧殷给鲁迅写信之新考

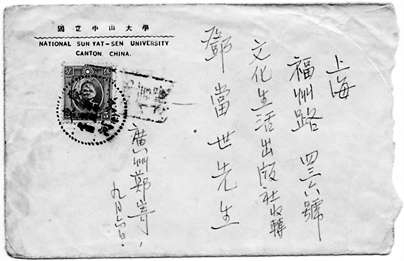

萧殷写给鲁迅的信封 北京鲁迅博物馆提供

邮戳上的文字:“广东”“廿?年九月七日”“沙(东)河”

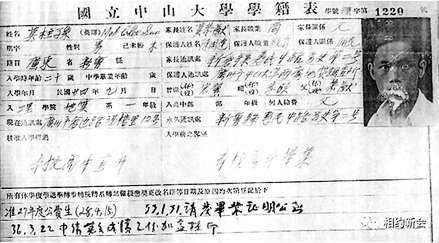

莫柱孙的学籍表,方框处为入学年月:“民国廿四年九月”

几年前,北京晚报五色土曾刊登了笔者的《萧殷两次给鲁迅写信》一文,讲述了我国著名的文学家与文艺评论家萧殷,分别于1934年和1936年给鲁迅写信的故事。

1934年,萧殷给鲁迅先生写了一封信,并随信附上自己所写的一篇作品——散文诗《变》,希望能够得到鲁迅先生的指导并寻找机会推荐发表。这封信的末尾署了他的真名:郑文生,并附上了通讯处:广州石牌中山大学第八宿舍莫柱孙先生。

1936年10月初,萧殷再次给鲁迅先生写了一封信。在这封信里,他把散文《温热的手》寄去,希望得到鲁迅的指教。

1936年10月9日的《鲁迅日记》里有这样的记载:“得萧英信并稿。”因为信寄去后没几天鲁迅便去世,当时的萧殷并不知道鲁迅是否收到了他的信和文稿。直到42年后的1978年4月10日,上海复旦大学中文系《鲁迅日记》注释组里有同志推测鲁迅日记里的“萧英”可能是萧殷,便写信问他,此时的萧殷才知道,鲁迅收到了他寄去的信和文章,并将此事写在日记里。

不过,萧殷第二次写给鲁迅的信和《温热的手》的文稿不知去向,《鲁迅藏同时代人书信》和《鲁迅许广平所藏书信选》两书中未见收录,北京鲁迅博物馆的档案里也没有发现。

最近几年,笔者一直在关注萧殷两封信的研究进展,通过查阅更多资料,笔者也有了新发现。

最重要的一个发现是萧殷第一次给鲁迅写信的年份并不是1934年。

萧殷写给鲁迅的第一封信的落款处只有“郑文生谨上 九月六日”,并没有署年份。这封信收录于《鲁迅藏同时代人书信》《鲁迅许广平所藏书信选》中,两者均把这封信的年代定为1934年9月6日,但两者均未提及此信判定为1934年所写的依据。

笔者于2022年1月查阅了由北京鲁迅博物馆提供给萧殷文学馆的相关资料,即当年郑文生写给鲁迅的信、散文稿以及信封之后,有了新的结论。

这封信使用的是国立中山大学的信封。根据史料,1934年,中山大学由原来的广州市区文明路迁往广州近郊的石牌。信封上的邮戳,有“广东 廿?年九月七日 沙(东)河”的字样,其中的“沙(东)河”为当时石牌中山大学所隶属的邮政分局的名称。

由于邮戳上日期字迹模糊,“廿”下面的字并不确切,只能看到较扁的字形,像“三”,也像“四”。如果是“三”,那就是民国廿三年,即1934年。笔者推断,《鲁迅藏同时代人书信》《鲁迅许广平所藏书信选》两本书判断此信写于1934年,可能就是依据这个邮戳。

那么,有没有其他证据可以旁证这封信的写作与寄发的年份呢?答案是有的。那就是信里两处提到的“通讯处”地址:“广州石牌中山大学第八宿舍莫柱孙(先生)转”。

前段时间,笔者查阅到莫柱孙的家乡新会,有一家媒体刊登了《著名地质学家莫柱孙,一生献给祖国地质事业》一文,文中有莫柱孙的介绍:“学习成绩很好,民国二十四年(1935年)高中毕业时,获得免试直升入国立中山大学。”

这篇文章还提供了国立中山大学的学籍表,表中显示,莫柱孙的入学时间为民国廿四年九月,即1935年9月。

根据学籍表,笔者进行了如下推测:1935年9月,莫柱孙升入中山大学,有了固定的宿舍——第八宿舍。此时郑文生正好利用暑假到广州找工作,住无定所。于是,他利用刚刚开学,大家彼此并不熟悉的空当,住进了莫柱孙的宿舍,并采用莫柱孙的宿舍作为自己的通信处。

如果是1934年9月6日写的信,莫柱孙尚未升入中山大学,郑文生不可能在给鲁迅先生写信时留莫柱孙的宿舍作回信的通讯地址。

更有力的证据是,郑文生的信是寄往“上海福州路四三六号文化生活出版社收转邓当世先生”。“邓当世”就是鲁迅先生。文化生活出版社是1935年5月由巴金等创办于上海,初名“文化生活社”,曾编辑出版《文学丛刊》《现代长篇小说丛书》《译文丛书》等。1935年9月,改名为“文化生活出版社”。

郑文生寄信地址是“文化生活出版社”,说明时间应在文化生活社改为文化生活出版社之后。由此笔者可以推断,信封上的邮戳应该是“廿四年九月七日”,即1935年9月7日。

萧殷第一次写信给鲁迅先生,其缘由为何?笔者分析,或许与他的同学赖少其有关系。

赖少其与萧殷是广州市立美术学校的同学。他们意气相投,共同参加了广州的进步学生运动。青年时代的赖少其满怀战斗激情,被鲁迅先生誉为“最有战斗力的青年木刻家”,他也是中国新兴木刻运动的开拓者之一。

赖少其1935年把自己创作的小说《刨烟工人》寄给鲁迅。鲁迅1935年6月29日给赖少其回信。他对赖少其的《刨烟工人》,给予了肯定的评价,并推荐到良友公司的《新小说》。萧殷当时与赖少其交往甚密,肯定知道了赖少其写信给鲁迅并收到回信的事,因而也受到鼓舞。当9月初住到中山大学莫柱孙宿舍后,于9月7日写信给鲁迅,附上了散文《变》,求鲁迅指导并推荐发表。

虽然现在我们并不知道鲁迅是否有回信,但可以肯定的是,这一年的萧殷,在小说创作上达到了一个高峰。1935年开始,萧殷在广州《民国日报》副刊《东西南北》连续发表了二三十篇小说。

关于第二封信中,《温热的手》原稿不知去向一事,笔者和萧殷文学馆的工作人员也进行了长达四年的搜寻,始终没有收获。

后来查阅到萧殷在1981年7月接受郑心伶的采访时有一段详细的说明:

另外,我寄了一篇散文给他,叫《温热的手》,不是温暖的手,是温热的手,记得是写一个老革命对一个彷徨的青年人,使他得到很大的鼓舞。我写的《温热的手》这篇散文(现在都没办法找到),在(广州)《市民日报》发表的,寄给鲁迅先生以后我就发表了。

《温热的手》曾发表在《市民日报》上,有了这个线索,也燃起了一丝希望。

2023年,在编《萧殷全集》时,编撰人员在广东省中山图书馆特藏部,找到了部分《市民日报》,但没有发现发表《温热的手》。因为时间久远,报纸收藏不全,或许刊登《温热的手》的那期报纸正好没有收藏。

笔者希望有机会能够找到齐全的《市民日报》,并从中找到萧殷的《温热的手》。