关于陈寅恪《与妹书》的新发现

陈寅恪的《与妹书》首刊载于《学衡》杂志1923年8月第20期。1923年年初,陈寅恪在柏林大学留学时,从一家中国报纸上获悉商务印书馆重印日本刻印《大藏经》的消息,便马上给南京家中的两个妹妹陈新午、陈安醴写信,请他们为他筹款,代购此书。他在信中对妹妹吐露心曲,说他之所以久留国外,就是因为外国图书馆有国内图书馆无的《大藏经》一类藏文藏经。他告诉妹妹,藏文与中文是同属一系统的文字,梵文与希腊、拉丁及英、俄、德、法文字,属于另一系统。但是“藏文数千年已用梵音字母拼写,其变迁源流,较中文为明显”。于是他提出一个著名的观点,“如以西洋语言科学之法,为中藏比较之学,则成效当较乾嘉诸老,更上一层”。如果京城有价廉的满、蒙、回、藏文书籍,希望当时在北平的大哥陈衡恪和五哥陈隆恪能为他代购。

这封信虽是家信,但学术含量重,披露了陈寅恪早期治学的家数及领域。1923年8月,《学衡》杂志总第20期发表了陈寅恪这封信,取题目为《与妹书》,注明是节录。这是目前所见陈寅恪最早公开发表的学术性文字,是了解他早期学术思想、研究目标的重要资料。吴宓非常看重这封信,评价极高。1925年任清华学校国学研究院筹委会主任时,向校方推荐,要求聘任陈寅恪为导师。校长曹云祥和教务长张彭春认为陈先生留学虽久,学问亦好,然而一无学位,二无著作,不符合聘任条件。我们说陈寅恪学问渊博,能与外国教授上下议论。虽无正式著作发表,仅就《与妹书》寥寥数百字,已足见其学问广而深,识解之高而远。由于吴宓的力争,校方终于同意聘任。后来学界才传扬陈寅恪被清华学校聘任是由于梁启超的推荐。梁启超说“我梁某也算是著作等身了,但总共著作还不如陈先生寥寥数百字有价值。”指的就是这封节录的《与妹书》。

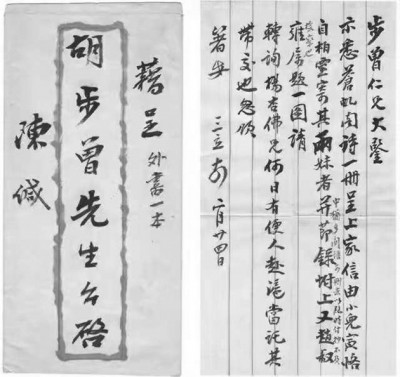

几年前一位对胡先骕(步曾)素有研究的朋友转给我一封陈寅恪父亲陈三立写给胡先骕的信札,当时只是作为陈三立的书法墨迹看待,对其内容未做深究。最近重看,才发现这封信与《学衡》杂志发表陈寅恪的《与妹书》大有关系。信的全文如下:

步曾仁兄大鉴:

示悉。《苍虬阁诗》一册呈上。家信由小儿寅恪自柏灵寄其两妹者,并节录附上。中犹多閒语,可删去。以临时付抄,不及检察也。又:赵叔雍属题一图,请转询杨杏佛兄,何时有便人赴沪,当讬其带交也。匆颂

著安

三立拜

二月廿四日

从信中语气来看,似乎是胡先骕已经知道了陈寅恪有一封从德国寄回家中的信,遂向同在一城的陈三立写信约稿。那时胡先骕与吴宓正在位于南京的东南大学任教,苦心创办经营《学衡》杂志。陈三立遂节录了陈寅恪信中关于文化学术的部分,并说明“节录”中还有无关宏旨之语,请予酌情删削。

陈三立信中提到寄一本《苍虬阁诗》给胡先骕,《苍虬阁诗》是著名诗人陈仁先(曾寿)的诗集。胡先骕收到《苍虬阁诗》后,经过将近一年的研读,于1924年1月在《学衡》总第25期发表了《评陈仁先苍虬阁诗》一文。

陈三立信中提到为“赵叔雍属题一图”,是指赵尊岳1921年在杭州西湖建别墅,名高梧轩。请顾鹤逸(麟士)绘图,再请名流吴昌硕、陈三立、朱祖谋、况蕙风、陈衍、冯幵、周建等题诗题辞,成为当时沪、宁、杭一带的一件文坛雅事。信中提到的杨杏佛当时亦在东南大学任教,他是赵叔雍的姐夫,赵叔雍时在上海居住。陈三立请胡先骕转告杨杏佛,如有方便合适的亲属去上海,可讬此人将自己题诗带给赵叔雍。

信札是历史人物研究的第一手资料,价值极高。仅就陈寅恪的名文《与妹书》而言,陈三立此函传达出三点信息:陈寅恪《与妹书》是写给他的两个妹妹陈新午、陈安醴的,而不只是陈寅恪女儿所说的陈新午;信中关于学术性内容是陈三立节录的;胡先骕将《与妹书》发表在自己负责的《学衡·文录》栏目上,发表时标题《与妹书》。

因为是陈三立手工抄录,《学衡》在刻字排版时也出现了两处校勘上的错讹。第一处是“我所注意者有二:一历史(唐史、西夏),西藏即吐蕃,藏文之关系不待言;一佛教”。这里的“西夏”应是“西藏”之误排,因为后面即解释“西藏即吐蕃”。不知是陈寅恪原信的笔误还是陈三立节录时的笔误。第二处是“儒家五经正义义疏之体”,《学衡》排成“儒家五经正义二疏之体”。“二疏之体”于文意似不通,推想误读的原因,应是手民不懂古人的书写习惯。古人在抄写时为了简略省时,凡相同的字均在下面点划两个相连的短横,手民误认成“二”字。

从1922年陈寅恪在德国柏林给两个妹妹写信,到2021年其父亲陈三立复胡先骕函在胡先骕的后人处发现,委实一百年,关于这件事的前后因果关系才豁然明朗,相关证据链条才首尾衔接。