胡乔木与《新华月报》

|

|

|

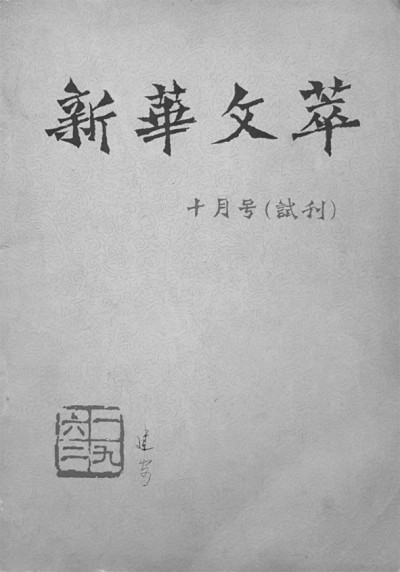

《新华文萃》试刊号,1962年10月15日出版 |

胡乔木是杰出的马克思主义理论家,长期从事宣传思想文化工作并担任领导职务。新中国成立之初,他担任中央宣传部常务副部长等职。《新华月报》创刊初期,胡乔木围绕如何增加其使用价值提出四条指导意见;随着时代发展,他最早提议将《新华月报》“分编成两个杂志”,发出创办《新华文摘》之先声;他要求《新华月报》等文摘类刊物做好版权保护。

早在延安时期,胡乔木就曾担任过《中国青年》主编,有丰富的办刊经验。1984年3月,在同中宣部出版局和人民出版社负责同志的谈话中,了解到该社所面临的经营困难问题之后,胡乔木建议创办《学习》杂志:“办杂志比较容易联系人,还可以为编书作准备,还有一个好处,可以培养作家和编辑,先编杂志后当书的编辑。”他甚至将办好这个杂志看成“是人民出版社起死回生的机会”。

“增加使用价值”

1950年12月26日,时任中央宣传部常务副部长兼秘书长的胡乔木给人民出版社副社长兼总编辑王子野写了两页便条,要求《新华月报》增加使用价值,改进编辑出版工作:

子野同志:

翻了十二月号的《新华月报》,有几点小意见奉告:

1.周年纪念的题辞是干什么的呢? 我以为新的出版界应该废除这种无益而有害的装饰。

2.新六号字(或七号?)太可怕了,希望不再用。我是从何其芳同志的文章中看到的。

3.《新编哲学史》一类稿子能给《新建设》先发表不是一举两得吗? 对《新华月报》未必增加多大价值,对《新建设》却是极端需要的东西。

4.能不能在每一栏后增加每月分类的重要论文(包括书籍)索引和一部分论文的摘要? 这是会使《新华月报》大为增加使用价值的,我想。《新华月报》应该做这个工作,而且也只有它能做这种全面性的工作。(《学习》和《新建设》也可以做但只能做一部分。)

胡乔木 26/12

胡乔木的第一条意见指的是《新华月报》1950年12月号在目录之后登载为纪念出版一周年约请名家撰写的祝贺题词,他批评这是“无益而有害的装饰”,作为新中国的出版人应当废除旧出版业的这种做法。

胡乔木的第二条意见是关于刊物的字号问题。新中国成立之初,为节约纸张,降低成本,在设计杂志版式时,正文字号普遍较小、行距较密,不便阅读。关于书刊的字号和行距问题,当时一些学者以及出版总署负责同志也注意及此。1950年10月14日,时任北京大学历史系教授、北京大学图书馆馆长的向达在《新建设》上撰文指出:“字体太小,穷竭目力”;“字的排列太密,有如墨版。”因此,“字体忌太小和排列忌太密”。出版总署署长胡愈之在《人民日报》上发表《读了〈关于书的几个问题〉》,指出:“关于书的行格和字体大小,确实有像向先生所说的情形,由于出版家要减低成本,所以字体越来越小,行格越来越密,不但有失美观,而且损伤青年和儿童的目力……出版总署正在研究,准备按书籍的性质、对象,分别规定所用的字体和每页的行格字数。”1955年12月10日,文化部发布《关于书籍杂志使用字体的原则规定》,指出,“目前部分书籍和绝大多数杂志都以小五号字和六号字排印正文”,这种字号的文字“阅读起来极易使眼力疲劳”,“损伤眼力,降低阅读效果”。为了便利读者阅读,规定“一般书籍排印正文所使用的字体,应不小于老五号字”。“除资料性的杂志可使用小五号字排印外,一般杂志应使用老五号字或大于老号字的字体排印,小五号字只宜用于短文、补白、引文”等处。作为资料性刊物,《新华月报》考虑到在收录同样内容情况下,放大字号将导致篇幅增加较多,印刷出版周期更长,所以直到1956年1月改为《新华半月刊》时,才将正文用字改为小五号字,但大事记等仍为六号字。

胡乔木的第三条意见指的是《新华月报》以“本社特译稿”的形式于第三卷第一、二两期(1950年11月号、12月号)上连载苏联科学院哲学研究院编写的《新编哲学史》第二卷的第四、五两章,他认为这样的学术译文更适合在《新建设》这样的杂志上发表。《新华月报》采纳了这一意见,此后不再刊发类似文章。

胡乔木的第四条建议是在每一栏目之后增加学术论著索引和摘要。时任《新华月报》编辑室主任的徐律在这条意见上圈了两圈,要求“请各栏同志考虑,如何做法?”从1951年2月号第3卷第4期开始,于《国内外大事记》后新设《一月报刊资料索引》(第5期改为《一月报刊重要资料索引》,后又改为《报刊参考资料索引》、《报刊文章索引》,1970年第5期取消),编者在索引前说明:“本刊是一个全国性的资料性的综合杂志,但每期篇幅有限,不可能把一个月的所有资料都容纳进去,我们除加强精选材料、多写综合稿和压缩长文章来节约篇幅以便尽量容纳更多的资料外,特从本期起,开始做报刊资料索引的工作,以备查考。”

在看到胡乔木来信后,人民出版社社长胡绳在信件空白处写道:“各栏《编者的话》较上期好,但仍有文字欠斟酌处”,并列举出具体文字问题,希望编辑部提升编辑质量。

最早提议将《新华月报》“分编成两个杂志”

胡乔木特别重视文摘。在他看来,除了学者和专家之外,普通读者平时没有时间去阅读那么多的书报杂志,这就需要“报刊文摘”,让读者用比较少的时间获得比较多的知识。

1962年9月的一天,时任第八届中央委员会委员、中央书记处候补书记的胡乔木派秘书商恺来到人民出版社,向时任社长兼总编辑王子野传达他三年前就在思考的将《新华月报》一分为二的意见。14日,王子野在给中宣部出版处(相当于后来的局)处长包之静并转时任副部长林墨涵和姚溱的信中写道:

前两天乔木同志派他的秘书商恺同志来谈乔木同志对《新华月报》的意见:认为《新华月报》目前这样编法很不好,对象不明确,性质不明确。对一般读者来说,化了很高的价钱买来一本厚厚的杂志,很多材料没有用处;对研究工作者来说,材料又不够用。他建议我们考虑一下,可否分编成两个杂志,一个专刊公报、决议、文件等东西;一个搞文摘。他说目前有很多读者订不到报纸或者没有条件看到很多报刊,有的人虽然能看到,但也没有时间看到那么多,所以搞一本文摘很有必要。这样一来,对于订不到很多报刊的人也好,对于有很多报刊而没有时间看的人也好,都会感到便利。同时也可减轻对报纸的压力,是最大的节约。

乔木同志的这个意见据说早在三年前就已在酝酿,最近又不断在想这个问题。所以才派商恺同志特来转告我们。

在接到胡乔木意见之前,人民出版社也收到过读者的类似意见。1961年1月,人民出版社总编室在向《新华月报》编辑部反馈读者意见时指出:“据最近所了解到的某些领导同志和读者的意见,认为《新华月报》的取材需要改进。这方面的缺点,主要是资料性不强。有些材料(如电报、报导)占的篇幅不少,但用处不大。有的论文质量也不高,选择不精。”建议在选文时明确以研究工作者为主要对象,注重选择那些可供长期查考的“时代文献”。但如何改变,出版社一直没有想好。王子野在致包之静等人的信中指出:“乔木同志的意见给我们很大启发。我们初步研究了一下,认为可以把一份《新华月报》改为两份杂志:一份还保留《新华月报》之名,只刊登党、政的文件、决议、报告和重要社论之类的东西;另一份文摘可取名《新华文摘》,从全国报刊选拔文、史、哲、经(不包括自然科学)范围内的各种体裁的好文章。”“以上计划如果获得领导上批准,我们想在明年一月份开始实行,年内几个月积极进行筹备工作。我们想在十一月份内先出一期《文摘》的样本来,分送一些热心的同志征求意见,必要时也可约个座谈会谈谈意见。”信的最后说明:“这封信不是正式的请示,因为你们几位一向对《新华月报》很关心,所以向你们请教,希望你们无拘束的将意见告诉我们。”这封信里明确指出,遵照胡乔木的意见,打算从《新华月报》中分出《新华文摘》,专门刊登文史哲经方面的好文章。

1962年9月17日,王子野给时任文化部出版局副局长陈原写信并请他将改革方案转呈齐燕铭、胡愈之二位部长。陈原曾任人民出版社副总编辑,所以王子野通过他给两位部长去信征求意见。胡愈之在这封信上批示:“百分之百地赞成《新华月报》这种改革的建议。如座谈具体措施,我愿意参加。”齐燕铭批示:“同意改革的办法。望即拟出那个(《月报》和《文摘》)编辑计划,准备由部党组报中宣部核批。”20日,陈原专门给王子野回信,表示“如果《月报》分成两本,我个人认为两本都可以更好地发挥作用。”

由此可见,胡乔木最早提议将《新华月报》一分为二、创办《文摘》,人民出版社社长、总编辑王子野和时任副总编辑范用落实胡乔木的指示,编成《新华文萃》试刊号(1962年10月15日出版)。从内容上看,“《新华文萃》也分政治、经济、学术、文艺、美术作品、学术论文提要、读书与出版、报刊文章篇目辑览、科学文化之窗。在文艺栏,选了艾芜的小说、巴金的散文、田汉和郁达夫的旧体诗、丁西林译批的剧本,美术作品选了华君武的政治讽刺画、杨纳维和黄新波的木刻,还有摄影作品。”

1962年10月17日,王子野签发给文化部党组并转中央宣传部《关于〈新华月报〉改革问题的报告》:“根据乔木同志及一些读者的建议,《新华月报》准备分别不同的读者对象及其需要,分编成两个刊物:一个仍为《新华月报》,专门刊载重要政治文献,包括党和国家公布的文件、中央领导同志的论著、党报和党刊和重要社论、有关国际重大政治事件的文件及资料;另一个拟名《新华文萃》,专门刊载从全国报刊上选拔的好文章、好作品,以反映学术研究和文艺创作的成果为主,同时也选载一些值得一读的知识性的文章。”

为了征求读者对于两刊分开编印以及对于选材划分、编排装帧等方面的意见,人民出版社印出100本样刊分送有关同志和部分长期订户。1962年12月18日出版的社内刊物《走廊》第8期上,以《对〈新华文萃〉试刊本的意见》为题,摘要发表了叶圣陶、楼适夷、千家驹等近50位专家的意见,大家普遍赞成将《新华月报》一分为二,并对具体篇目提出完善建议。

但是,有关领导最终并没有批准这个报告,而是要求改进《新华月报》的内容和编辑方法。1962年12月7日、10日,人民出版社领导小组会议决定:“遵照领导上的决定,不出版《新华文萃》,改进《新华月报》的编辑。”要求《新华月报》“保持政治性、资料性、综合性的特点”。12月18日,人民出版社就如何改进《新华月报》编辑工作向中央宣传部请示:“使《新华月报》成为一个文件性、资料性更鲜明的刊物,一般不选载学术论文。”“但是对某些专题的争论,择其意义、影响重大的,到一定的阶段可以作综合报道,以期有助于了解学术争鸣的情况。”26日,中央宣传部复函同意这份改革报告,此后,《新华月报》不再转载学术论文。直到1978年7月,范用再次提出改版建议:从1979年起,从原来一个月出版一本,改为一个月出版两本:一本《新华月报(文献版)》,适合图书馆资料室购置,供查阅使用;一本《新华月报(文摘版)》,适合个人购阅。经国家出版事业管理局批准,同意改版。

版权保护要“为全国表率”

党和政府一向重视版权保护工作,早在新中国成立之前,1949年4月27日,中央宣传部即电令中原局宣传部,指出:“过去为了需要及交通关系,我们翻印了一些开明、光华等书店之书籍,是不得已的”,“现在不要再翻印他们的书籍”。9月3日,电令各地新华书店,“严格禁止随便翻印外版书的现象”。1950年4月,新华书店总管理处成立时,在出版部下设秘书室专门负责处理版权问题。9月,全国出版会议通过的《关于改进和发展出版工作的决议》,要求:“出版业应尊重著作权及出版权,不得有翻版、抄袭、窜改等行为。”12月,人民出版社重建伊始,即在经理室下成立一个专门处理版权问题的版权科,随着1984年、1985年《图书、期刊版权保护试行条例》和《图书、期刊版权保护试行条例实施细则》的先后颁布,版权保护工作有法可依。但这也给文摘类刊物带来经营成本增加的新问题,1985年3月,文化部出版局发文同意《新华月报》和《新华文摘》转载已发表作品享受“国家特许”,可以不经作者同意,不支付报酬,直接转载,但应向作者赠送样本。

1987年1月24日,时任中共中央政治局委员的胡乔木致信中宣部、中央书记处负责同志,批评当时社会上以文摘形式盗印翻版的做法,要求转载其他刊物文章必须取得原刊授权并支付稿酬。信中写道:“近年各地出版的所谓文摘、选刊之类的刊物日益繁多,有的畅销全国。这些刊物根本不需要什么编辑力量,只是盗印翻版,所以很易获利,而严重危害各正当刊物以及出版社(有些被选刊的作品已出单行本)的利益。”信中专门提到人民出版社出版的《新华月报》和《新华文摘》,要求在提高编辑质量、严格按照出版局核定的标准支付转载文章的报酬情况下,才可以作为特定例外:“惟人民出版社所出《新华月报》和该刊分出的《新华文摘》,在两刊仍然合并,认真提高编辑工作质量,并对除文件外的转载文字一律付给由出版局规定的报酬,以为全国表率的条件下,可作为特定例外,否则《新华文摘》亦须停办。同时应规定:此后全国各刊物除获得原载刊物同意并按出版局规定付给报酬者外,一律不许转载。”

总之,胡乔木长期以来一直关心着《新华月报》,并在关键时期三次提出指导性意见,为《新华月报》的健康发展指明了方向。