从“小我”到“大时代”—— 张恨水家国情怀渊源及其抗战文学创作

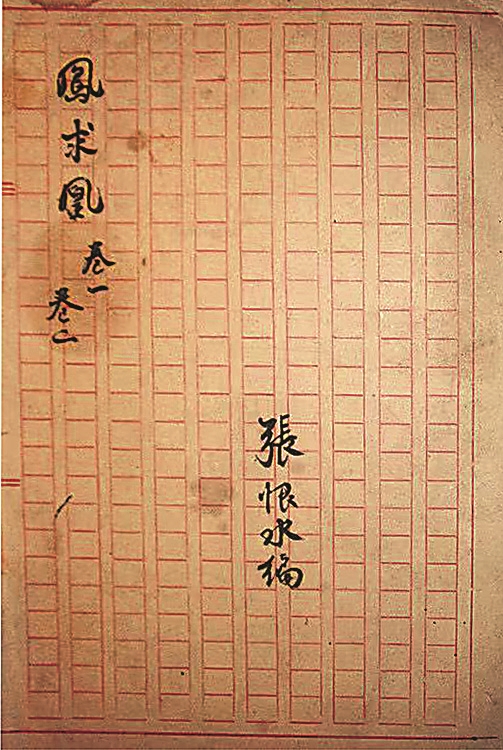

张恨水小说《凤求凰》手稿 谢家顺供图

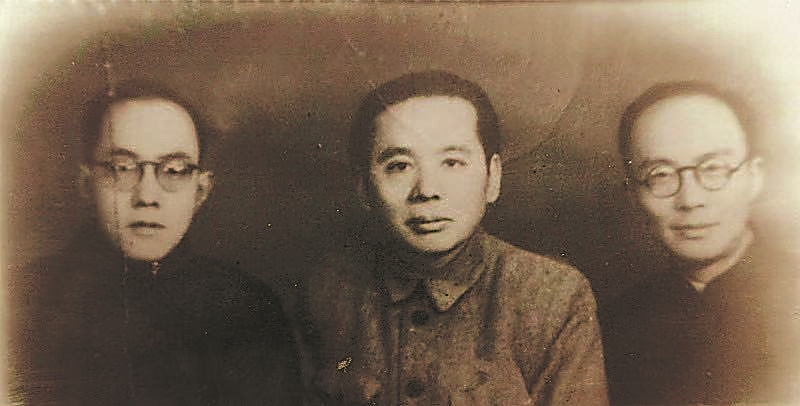

《新民报》“三张”(1945年摄于重庆,左为张慧剑,中为张恨水,右为张友鸾)谢家顺供图

张恨水,原名张心远,安徽潜山人,出生于江西景德镇,现代著名报人、爱国作家。

张恨水从事新闻工作30年,坚持人民立场、心系社会进步,具有强烈的爱国精神和民族意识。自1918年春入职安徽芜湖《皖江日报》到1948年秋辞去北平《新民报》所有职务,张恨水跻身报界30年,历任北京《益世报》助理编辑,天津《益世报》、芜湖《工商日报》驻京记者,“世界通讯社”、北平《朝报》总编辑,先后主编《世界晚报》副刊《夜光》、《世界日报》副刊《明珠》、上海《立报》副刊《花果山》、重庆《新民报》副刊《最后关头》《上下古今谈》,担任北平《新民报》经理兼副刊《北海》主编,并自费创办《南京人报》并主编副刊《南华经》,堪称“全能报人”。其孜孜不倦的敬业精神备受业界尊崇,有新闻界的“徽骆驼”之称,其报纸副刊长篇连载小说的开创之举,在报界几度形成洛阳纸贵的兴盛局面。

张恨水笔耕半个世纪,坚持为人民写作,创作《春明外史》《金粉世家》《啼笑因缘》《八十一梦》《巴山夜雨》等中长篇小说120余部和大量散文、诗词、言论等,共计3000余万字。作品雅俗共赏,对中国20世纪上半叶的社会进行了百科全书式的艺术表现。他坚守民族文化本位,融汇古今,吸纳中西,为中国传统文化的现代化发展作出了独特贡献,被誉为“章回小说大家”“通俗文学大师”和“抗战小说第一人”。

19 世纪末、20 世纪上半叶的中国是一个风云激荡的年代——在国门洞开和急剧动荡的社会环境中,从经济、政治到思想文化和社会生活,开始了一系列深刻的变革,形成了中国社会向现代化艰难迈进的历史画卷,同时深刻影响着当时社会的每个人。

张恨水就是一位深受影响的作家。1894年7月开始、1895年4月结束,历时近一年的甲午中日战争,清政府签订了丧权辱国的《马关条约》,对当时的中国历史影响巨大。战争结束一个月后的 5月18日,张恨水在江西出生。而令他没有想到的是,42年后,也就是1937年,七七事变之后,日本全面发动侵华战争,彻底改变了他的生活与创作。另一件值得一提的事件是,1905年9月清廷发布上谕,自1906年开始废除自隋代起实行千余年的科举取士制度。这就无形之中改变了张恨水的人生走向——所受教育与人生价值观的形成,并最终舍“小我”而成就“大我”,从“小时代”投身“大时代”。

双重性格:从“传统”到“现代”

张恨水生长在新旧交替、中西碰撞的政治和文化环境中,一方面深受中国传统文化的熏陶,另一方面又承接西方文明的启迪,从而造就了其独特的思想品格和精神气质。张恨水曾感叹自己的生不逢时。因为社会的动荡、民族的屈辱、人民的磨难、家庭的不幸,使他感到痛苦、忧郁、不安,从而形成了带有浓厚悲观色彩的个性。在这样的中外文化剧烈碰撞的动荡时代,在这样特殊的社会历史文化背景中,他接受了中国传统文化的教育,也受到了西方进步文化思想的影响,形成了特殊的“双重性格”。

关于“双重性格”,张恨水自己是这样表述的:“由于学校和新书给予我的启发,我是个革命青年,我已剪了辫子。由于我所读的小说和词典,引我成了才子的崇拜者。”“才子的崇拜者”“革命青年”应该就是“传统”与“现代”思想的雏形了。

萌芽:从少年才子到“维新少年”。张恨水的启蒙教育是在旧式经馆里完成的,在这里他接受了正统的儒家思想教育,这是他后来人格价值观的思想基础。

张恨水在《写作生涯回忆》里曾这样写道:

我七岁整才入蒙学,那时是前清光绪年间,当然念的是“三、百、千”。我很好,念半年,就念了十三本书。你问这十三本书都是什么?我告诉你,全是《三字经》。因为就是这样糊里糊涂地念私塾。念过“上下论”,念过《孟子》。

十一岁半……因为我已读过《千家诗》,对我的读书帮助不少……这时,我自己有一部更好的《四书白话解》,而且有精细的图。我在图上,看懂了乘是八马拖的战车,我又了解了井田是怎么个地形。抄他一句成语:“文思大进。”因此,半年之内,除了《礼记》,我把五经念完了。

传统儒家思想的人格设计,实际上就是道德人格设计。儒家强调所谓“修身齐家治国平天下”,并把“修身”作为根本,通过自身学习和教育来追求个体人格的完善。

“四书五经”是儒家教育为人处世之道的书籍,张恨水在他的启蒙教育中接受了儒家的思想,并以儒家的思想塑造自己的人格。由于张恨水天资聪颖,被乡人誉为“少年才子”。

辛亥革命前夕,新的思想已开始传入内地,许多新学堂也随之纷纷兴办起来。1910年,张恨水被送进江西新式学校私立南昌大同小学学习,接受新式教育。校长周六平是个维新人物,在课堂上,他经常慷慨激昂地痛斥清政府的腐败、卖国,向学生灌输新的思想和新的知识,同时对那些落伍守旧分子进行批评讽刺,甚至对自己学生中的守旧分子也进行讽刺。张恨水此前一直接受着传统的儒家教育,因此,他也是老师讽刺对象中的一个。这对于自尊心和好胜心强的张恨水来说,无疑是一个很大的刺激。这使他认识到时代变了,现在已经不是“四书五经”的时代。于是他寻找上海的报刊,如饥似渴地阅读介绍各种新思想的文章。张恨水深感世道已变,“风流才子”已不适应目前的世界,他的思想产生了飞跃。

在《二十八年了》一文中,张恨水如此叙述:

在武昌革命军起义的日子,我刚踏进中学的门。为了那时学生的国文水准高,我已看过许多革命先进的言论,剪掉了辫子。南昌起义的第二日早上,枪声未歇,我就跑到巡抚衙门口去看热闹。一位袖章白带子(革命军标志)的宪兵看到我没有辫子,喊了我一声小同志。我高兴得要跳上辕门去,觉得中国人由我算起,得着自由了。自然,我不小视我年轻,而自负是民众里的前进分子。

除此之外,张恨水还坚决反对母亲给大妹裹小脚,果断地将妹妹裹脚布撕去,支持女孩子上学堂。张恨水回忆自己这段经历时说:“我一跃而变成维新少年了。”

张恨水的这种“维新”思想,使得他在以后的文学创作中,能对新的生活和知识进行积极的吸纳,并立足于社会历史与现实,使作品具有开阔的视野和新的气象——“追求入时,可以说是张恨水的一贯作风,不仅小说内容、思想随时而变,在文学风格上也不断应时变化”。

践行:“以笔弯弓”唤醒国人。儒家所推崇的是经世致用的人生哲学,“修身”的目的是为了更好地“治国平天下”,即为国家多作贡献。他们倡导 “士不可以不弘毅,任重而道远”的使命感,认为人应具有像范仲淹所提倡的 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神。因此,中国的知识分子大多数是忠诚的爱国主义者。特别是在异族入侵、民族危亡的关键时刻,他们大多是富有骨气的忠诚节烈之士。生长在中华民族这块热土上,张恨水的血管中奔流着爱国主义的热血,爱国是他做人的基本原则,因为他深深地懂得“国家兴亡,匹夫有责”。特别是在涉及民族尊严和国家存亡的时刻,张恨水表现出了强烈的爱国热情,并为此而不惜一切去战斗。1919 年五四运动时期,张恨水被北京大学生的爱国热情所感动,在芜湖率领 《皖江日报》 职工向在当地横行的日本军进行示威游行,这一爱国壮举博得了芜湖人民的称赞。1928年震惊全国的“济南惨案”发生后,张恨水对日本帝国主义者的罪行义愤填膺,他在自己主编的 《世界日报》 副刊上撰写了 《耻与日人共事》 《亡国的经验》 《学越王呢?学大王呢?》 《中国不会亡忠——忠于祖国,热爱民族国》 等一系列杂文,对日本帝国主义侵略中国的暴行进行了愤怒的谴责与声讨,并断言:“世界上的强国无论是谁,他都不能并吞中国,中国决不会亡。”这表现了张恨水对侵略者的刻骨仇恨和自强不息的民族精神。

张恨水及胞弟张仆野、张牧野一直从事教育、新闻事业。1937年秋,张恨水与张牧野创办私立北华美术专门学校,由于张氏兄弟拒绝沦陷区敌伪政权拉拢,执意从事爱国活动,因之被列入敌伪黑名单。1937年底,张恨水携眷返回家乡安徽潜山,向潜山县城民众作《国家兴亡,匹夫有责》演讲,揭露日寇蹂躏祖国大好河山的滔天罪行,并对汉奸们卖国求荣的嘴脸进行无情抨击。

1931年九一八事变爆发后,东北三省沦于日寇之手。1932年,日寇又挑起一·二八事变,面对日寇的侵略罪行,张恨水“于心焚如火”, 出于对民族前途的忧虑,张恨水大声疾呼,“国如用我何妨死”。作为一介书生,他以自己手中的笔在短短两个月内创作了大量鼓舞抗日的小说、电影剧本、笔记(通讯)、 诗词等,并将这些作品汇编成集,用“弯弓射日”之意,取名 《弯弓集》,自费出版。在自序中他宣称,“今国难临头,必以语言文字,唤醒国人”,自己作为一个小说家,以小说“略尽吾一点鼓励民气之意”。 在 《弯弓集》 中,张恨水高声疾呼:“背上刀锋有血痕,更来裹创出营门,书生顿首高声唤,此是中华大国魂。”他希望中国的男儿“含笑辞家上马呼,者番不负好头颅,一腔热血沙场洒,要洗关东万里图”,希望女子也能像花木兰那样“笑向菱花试战袍,女儿志比泰山高;却嫌脂粉污颜色,不佩鸣銮佩宝刀”。 此后,他还发表了大量“国难小说”,如《满城风雨》《天明寨》《风雪之夜》 等。这些作品尽管不十分成熟,但作者忠心为国,痛惜国土沦丧,帮助民众认识亡国的危机,激励民众的抗日热忱,难能可贵。

张恨水有着强烈的民族自尊心,是一位有骨气的作家,在威胁和利诱面前,他保持着自己的气节,与他们作斗争。对于张恨水的反日情绪和抗日作品,日本侵略者恨得要命、怕得要死,将他列入日本特务机关捉拿新闻界、教育界反日人物黑名单上。七七事变爆发后,南京失陷、武汉失守,这使中国人民认识到,中华民族已到了最危险的时刻,只有全国人民团结一致,奋起抗日救亡,才是中国唯一的出路。作为一个新闻工作者、 一个小说家,张恨水虽未弃文从戎,持刀枪征战于沙场,但他却用手中的笔参加了这场民族救亡的战斗——从事长达近20年之久的抗战文学创作。

抗战文学:书生顿首唤国魂

关于张恨水抗战文学的创作,苏州大学文学院教授汤哲声有过如下的评价:“论张恨水在文学史上的贡献,我认为最突出的是两个方面,一是他是中国现代社会言情小说的开创者,并创作了为数众多的至今不朽的社会言情小说;二是他是中国‘抗战小说’创作量最多的作家,是中国现代文学史上‘国家意识’最为鲜明的作家之一。第一个贡献在30年代初期基本完成,第二个贡献则集中表现在30年代之后的创作中。”他肯定了张恨水的抗战文学创作特别是抗战小说在中国现代文学史上的地位与贡献。

张恨水的抗战文学创作,是其内在的爱国情怀所致。九一八事变之后,面对中华民族的内忧外患和“寇氛日深,民无死所”的社会现状,秉承“达则兼济天下”的中国传统人文知识分子国家情怀的张恨水,感到自己“百无一用”,强烈的爱国情怀和民族意识,使他在文风和创作上均产生大转变,将抗战题材纳入自己的文学创作视野。

总体来说,张恨水的抗战文学创作体裁多样、内容丰富。据不完全统计,他的作品总字数达800万字。其文学创作不仅涵盖了自九一八事变至抗战胜利的14年,还延伸到之后的若干年,前后将近20年。而在重庆的8年,是其创作抗战作品最集中阶段,这些作品有长篇小说30部、中篇小说5部、短篇小说10篇,另有大量的抗战散文(杂文)、诗词、时评等,创造了国人抗战文学创作纪录。

从体裁来说,涉及小说、散文、诗词、小品、言论等;按题材、内容划分,主要成就是小说,大致可分为三类:一类是直接描写抗战,如《太平花》《弯弓集》《满城风雨》《桃花港》《潜山血》《前线的安徽,安徽的前线》《游击队》《大江东去》《巷战之夜》《敌国的疯兵》《杨柳青青》《啼笑因缘续集》《虎贲万岁》等;第二类是讽刺与暴露性作品,如《八十一梦》《魍魉世界》《五子登科》《疯狂》《偶像》《傲霜花》《蜀道难》等;第三类是历史题材作品,其中以《水浒新传》为代表。而散文、诗词等其他体裁的创作则集中于张恨水主编的《最后关头》《南华经》《上下古今谈》《北海》等报纸副刊,或散见于其他报刊,直接表现其对日本入侵、国难当头以及抗击日寇的民族意识。

张恨水的抗战小说创作,突出体现了几个亮点:第一,增写《太平花》——一部带有抗日色彩的作品,成为抗战小说较早的创作者。1931年9月1日,继小说《啼笑因缘》在上海《新闻报》连载成功后,张恨水又一部小说《太平花》开始在《快活林》连载。小说以当年内战为背景,描写战争给人民带来的痛苦,充满非战思想。1931年,九一八事变爆发后,由于东北军奉行不抵抗政策,东三省很快沦陷。为表达内心激愤,张恨水立即给正在连载的长篇小说《太平花》,增加了抗日内容。正如张恨水自己多表述的:“九一八的国难来了,……各人站在各自的岗位上,尽其所能……自《太平花》起,我开始写抗战小说。”这是张恨水第一部带有抗日色彩的作品,张恨水也成为中国现代文学史上抗战小说较早的创作者。

第二,自费出版《弯弓集》。1932年3月,张恨水注册了“远恒书社”,自费出版了抗战文学作品集《弯弓集》,包括小说《九月十八》《一月廿八日》《仇敌夫妻》,剧本《热血之花》,笔记《无名英雄传》,另外还有两组诗词,即健儿词七首和咏史诗四首。其中,小说和剧本可以说是“言情”与“抗战”并重。《弯弓集》隐喻“弯弓射日”,是中国人民英勇抗日的赞歌,表现了中华儿女的英雄气概,抒发了张恨水“一腔热血沙场洒,要洗关东万里图”的报国壮志。该书的出版引起了日方注意,曾向“在北平的张学良提出抗议”。《弯弓集》表现了张恨水身为一位文人的正义感及敏锐的时代意识。

第三,创作正面表现抗战的小说。在张恨水30余部抗战小说中,正面表现抗战的有《大江东去》《巷战之夜》《虎贲万岁》《水浒新传》等。《大江东去》1940年在《国民日报》连载,后结集出版时,作者特意增加了南京日寇大屠杀、中华门保卫战和日军屠城惨状等内容,成为我国现代文学史上第一部反映南京大屠杀的作品。

《巷战之夜》1938年4月27日至8月22日初刊于重庆《时事新报》副刊“青光”,篇名为《冲锋》。1939年5月1日,《冲锋》更名为《天津卫》,被上饶《前线日报》副刊《战地》转载,至当年8月15日结束。出版单行本时名为《巷战之夜》。这部小说以张恨水四弟张牧野1937年7月18日与爱国官兵一起参与天津保卫战为素材创作而成。作品较为真实地反映了日寇侵占天津时的狂轰滥炸和血腥杀戮,用满腔热情的笔触,刻画了下级官兵与天津市民同心协力浴血奋战,抗击侵略者的动人故事。

《虎贲万岁》开笔于重庆,收笔于北平,于1946年5月开始连载于北平《新民报》,以纪实笔法全过程再现了74军57师8000多人据守孤城常德12昼夜,城破后巷战4昼夜,最后仅有83人突围的悲壮战役,是第一部全面反映中国正面战场会战的抗战小说。

《水浒新传》于1940年2月起在上海《新闻报》连载,写梁山好汉招安后归于张叔夜麾下,当金兵大举入侵时,梁山英雄奋起抗击。中华儿女抵抗异族的壮烈故事,无疑暗合了鼓舞抗战士气的需要。

第四,借暴露讽喻侧面表现抗战。张恨水认为,暴露黑暗、揭示内祸及国难,抨击妨碍抗战的不利因素,也是作家责无旁贷的历史使命。因此,他创作了大量讽刺暴露的作品,主要有《八十一梦》《魍魉世界》《巴山夜雨》《纸醉金迷》《五子登科》等。

特别是《八十一梦》,被誉为张恨水“一切杰作中的杰作”。应该说它标志着张恨水创作个性的某种回归和走向新的转折。张恨水从表现“直接抗战”向描写“间接”有助于抗战和“直接”有害于抗战方面的转移,体现了张恨水创作方向的成功调整和转移。正如时任重庆新华日报社社长的潘梓年为祝贺张恨水创作30周年而做的精辟总结:“恨水先生所以能够坚持不懈,精进不已,自然是由于他有他的识力,他有他的修养,但更重要的,恐怕还是由于他有一个明确的立场——坚主抗战,坚主团结,坚主民主。”重庆《新华日报》短评说:“他的小说与旧型章回小说显然有一个分水界,那就是他的现实主义道路。”并指出他的创作倾向是“无不以同情弱小,反抗强暴为主要的‘母题’”。

而张恨水其他体裁的抗战文学创作,主要见于他主持的《最后关头》《上下古今谈》等副刊,体现了张恨水的爱国情怀及文化省思。

张恨水在他主编的重庆《新民报》副刊《最后关头》上,提出了明确的栏目要求:一、抗战故事(包括短篇小说);二、游击区情况一斑;三、劳苦民众的生活素描;四、不肯空谈的人事批评;五、抗战韵文。并且明确宣称,“最后关头”“殊不能纳闲适之作”,“一切诗词小品,必须与抗战及唤起民众有关。此外,虽有杰作,碍于体格只得割爱”。这体现了张恨水为抗战鼓与呼,深切感到自己既然不能持枪杀敌,就应当尽个人的本分,做好抗战思想宣传。张恨水后来获授国民政府“抗战胜利”勋章,实至名归。

张恨水与众多爱国文人一道,正义之心不死,怀着必胜的信念,一直在文化战场上对日寇侵略行径口诛笔伐,激励热血的华夏子孙义无反顾地奔赴抗日战场。他尤其对潜山老家所在的大别山区抗战高度关注。早在1938年6月,张恨水就在其主编的重庆《新民报》副刊《最后关头》中,发表《潜山出头了》评论:“但无潜山,武汉无东向的大门,潜山是自有他的价值的。别辜负了这伟大的古南岳吧!我希望卫国的健儿,作一番地灵人杰的事!”后来他为此专门创作《潜山血》《前线的安徽,安徽的前线》等作品,重点讴歌家乡这些“卫国的健儿”。

张恨水不仅是中国言情小说大家,也是中国抗战小说大家。他早期的社会言情小说、后期的抗战小说,都展现了不同年代的社会风貌,具有长久的文学魅力。张恨水的爱国思想及其创作的抗战文学是现代文学演进中的永恒财富。

(作者系安徽新华学院文化与传媒学院教授、安徽省张恨水研究会会长)