短长书 | 《师范生》:一些枝叶,从大树上生长、抗争、摇曳

2024年,中国作家网特别开设“短长书”专栏,邀请读者以书信体的方式对话文学新作。“短长书”愿从作品本身出发,有话则长、无话则短,也愿从对话中触及当下的文学症候,既可寻美、也可求疵。纸短情长,我们希望以此形式就文学现场做出细读,以具体可感的真诚探讨文学的真问题。

“充满生存斗志的黄葛树的蓬勃生长,暗示了与命运抗争的某种力量。”李燕燕的《师范生》关注的是以中师生为中心的师范生们,中国当代社会结构中一个重要又容易被忽略的群体。如她所说,“数十年来,不知有多少成绩优异的师范生,把最好的青春年华献给了教育事业。历史的螺旋式上升,从来未曾改变的是为人之师的意义。”作为一名1998级的师范生,这一次,李燕燕报告文学的笔触想写一写“我们”,这个光荣而特殊的群体。“短长书”第17期,“中师生”的学生一代郭晓斌、康晋涛阅读《师范生》,和大家分享关于教育以及关于“诗比历史更真实”的理解。

——栏目主持人:陈泽宇

本期讨论:《师范生》

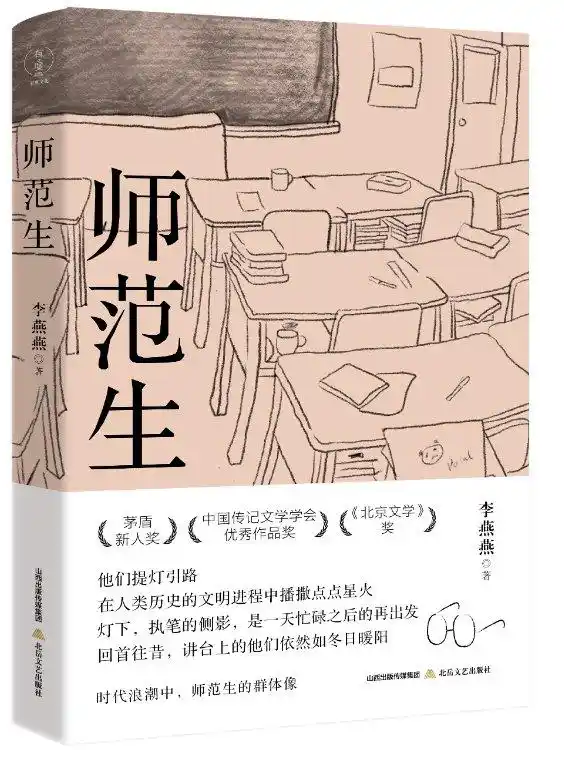

《师范生》,李燕燕 著,北岳文艺出版社2025年2月出版。

杨大萍,杨小萍,刘丽荣,刘慧兰,陈晓蓉,吴峰岚。这些名字普通,生活际遇各不相同的人们,在《师范生》这本书里和读者相遇了。

李燕燕的报告文学新作《师范生》,以生于20世纪60年代、70年代的大量中师生的人生经历为切入点,回顾了20世纪八九十年代,中师生作为基础教育的顶梁柱,怀揣梦想投身教育,扎根乡镇,书写了我国基础教育尤其是广大乡村基础教育的辉煌。随着时代的变化,在教育发展过程中,曾经被誉为“国家干部”“吃皇粮”的中师生,面临生活压力、学历提升的压力等多种压力,光辉不再。

到20世纪90年代末,中师生已经走入历史,高等师范教育(高等师范专科学校、师范学院或师范大学)得到迅猛发展,无数师范大学生逐渐投身教育一线,为我国教育事业的发展注入新鲜血液,逐渐成为我国教育事业的主力军。作者通过对大量80后、90后师范大学生的采访,在展示他们多样人生的同时,也真实反映了这群师范大学生面临的人生理想与生活境遇、职业生涯之间的矛盾。

作者简介

李燕燕,中国作家协会会员,重庆市作家协会副主席。著有《无声之辩》《我的声音,唤你回头》《社区现场》《食味人间成百年》《创作之伞——中国文字著作权保护纪事》《师范生》《校园之殇——关于“校园霸凌”的社会观察》《长大的他们——大龄孤独症患者的社会融合之路》等报告文学及非虚构作品。曾获第五届茅盾新人奖,第六届中国传记文学学会优秀作品奖,第八届、第九届“重庆文学奖”,重庆市第十六届“五个一工程”奖,解放军原总后勤部第十三届“军事文学奖”,《北京文学》奖,《山西文学》奖等。作品入选“中国报告文学年度优秀作品推荐”“中国当代文学最新作品排行榜”等榜单。

短长书

郭晓斌,文学博士,山西师范大学文学院讲师,主要从事中国现当代文学研究。曾在《现代中国文化与文学》《现代传记研究》《中国图书评论》《上海鲁迅研究》等刊物发表论文数篇,并在《文艺报》《中华读书报》《文学自由谈》等报刊发表学术随笔、书评二十余篇。

晋涛:

犹记得十四年前我们频繁通信,那段日子真是难忘。我素来颇相信史铁生先生所谓“宿命的写作”,彼时年少而感性的你我,心中是有多少纷乱的感想要抒发啊。这些年我们各自在世事里辗转,虽常常互通有无,但奔波劳累中,早已无写信谈天的兴致,这自然是可悲哀的。去年因了我的返乡,我们终于在睽隔五年多后再见,今后也将有更多聚谈机会,在我这自然又足称快慰之事。

最近偶然接触到《师范生》一书,它的题材颇引起我的注意。你一向对教育抱有深切的关心,又在中学任教有年,想来对它亦有兴趣,因此我便想重拾旧笔,与你写信作一漫谈。

这本书有很大的篇幅是在谈中师生的际遇浮沉。他们大多来自农村,毕业后又返乡执教,于我而言有着双重的亲切感。因为乡村生活和乡村教师,都是你我所熟悉的。无论是杨大萍、刘丽荣,还是毛世伟、刘凤等等,他们选择报考中师,都是基于农村的特殊状况和家庭境遇。书中描写他们所经历的贫困艰难,让我无比感同身受。刘丽荣的醪糟荷包蛋、腌萝卜,刘凤的菜摊,毛世伟唯一的短袖衬衫……这些细节,是足以引发乡村长大的人无数联想的。虽然并非同代人,但我少时的经验却依旧相通——农村是经历了如此漫长的艰辛穷匮呵!现在不少农村孩子已不能体会,这既是一种幸运,又是一种不幸。杨大萍们身处逆境,但仍不屈不挠,艰苦奋斗,既改变自己和家庭的命运,也点亮了无数年轻的希望。书中有个比喻很是贴切:“充满生存斗志的黄葛树的蓬勃生长,暗示了与命运抗争的某种力量。”

中师出身的乡村教师,你应该也不陌生吧?据我所知,我曾就读的村小学、镇初中里,这类老师是很多的。正如书中所说,曾经的中师生,都是当时乡村最优秀的一批学生。最近我曾问过不止一位亲人和同事,也从他们的口中得到印证。我想起在昔阳的乡村小学支教时,一位女老师的粉笔字之优美让我惊叹,自愧不如。她当时笑言,这是在师范学校读书时练就的基本功。他们当然只是时代洪流中的小人物,但确曾以扎实的工作、奉献的精神为教育事业做出巨大的贡献。

我的家乡有所著名的稷山师范学校,它的性质即是中师,为运城地区的乡村培养输送了大量师资。我们师大的校友、著名作家张平也曾就读于该校。最近我偶遇一位稷山籍大叔,便问及该校现状,答曰,早已与运城的学校合并,不复存在。这正如书中“最后的中师生”一节所写,受到时代环境的影响,中师或撤销或改制或合并,辉煌不再。中师的变化发展折射了中国教育的转型,而中师生各自不同的人生经历,更是反映了八十年代至今波澜壮阔的社会变迁。这何尝不是本书试图表现的内容和追求的目标?应该说,作者确实很好地实现了自己的意图。作为读者,我们通过书中展现的大量鲜活个例,对师范生群体的人生和心路历程有了更具体入微的认识和感受,并于平凡人中窥见大时代的风云变幻。

书中还写到后来的大学师范生,对其报考缘由、求职困境和工作挑战等皆有呈现,勾勒出新一代人的时代遭遇。我兼具在师大读书和工作的经历,对此自然更有切身的体验,从中也可看到自己的影子。你虽非师范生,但先后在教育机构、中学当老师,对于书中相关内容,当亦有同感之处。我们虽在现实中久经曲折,但时至今日尚可称无愧于心。坚守在各自岗位,胸腔间的教育理想和文化理想,却也还保留着几分吧。

在读《师范生》的时候,我不止一次想到前些年黄灯的名作《我的二本学生》,作家们确实抓住了极有探讨价值的时代话题。她们有意规避了英雄叙事与宏大叙事,为一个庞大的普通群体、为一代人甚至两代人画像,无怪乎引发巨大的反响。这些普通人,也是我们的身边人,是时代中的微尘,却也是时代的奋斗者与增光者,理应受到关注。《师范生》的作者花了大力气去访谈,去调查,条分缕析,撰文著书,彰显其业绩和奉献精神,同时也并不虚美,力求真实,这种写作行为和姿态无疑是值得称赏的。

最后想说的是,其实我一向嗜读回忆录,而很少翻阅长篇报告文学或曰非虚构作品。我的警惕和担忧在于,报告文学作品很容易与新闻报道、访谈纪实相混。社会热点固然应该关心,但我毕竟不是新闻学、社会学从业者,文学仍是我的基底和出发点。对于作家来说,自然更是如此。纪实性与文学性平衡兼顾,向来是横亘在报告文学作家面前的一个难题。因此我不能不遗憾地说,虽然本书在一些章节的描写、叙述上相当出色,很容易将读者带入情境,但也有个别段落过于直白枯燥,文辞不甚讲究,若以严苛标准而论,仍有不能满意之处。如此评价,似对于作家有些吹毛求疵,但我想来日方长,作家必有进一步锻炼技艺、提升艺境的空间。我想到,若干年前在学校图书馆里,偶然翻到萧军的报告文学《从临汾到延安》,不觉间一口气读了一大半。它虽不是萧军的代表作,也更非他的名作,但却写得酣畅淋漓、引人入胜,让我欲罢不能。我们普通读者熟悉萧军的名字,更多是因为他与萧红的婚恋故事,而鲜少有人细读他的作品。这次偶然的文字邂逅让我感叹,也再一次印证我向来的看法。现代文学作家无论成就高低,名气大小,凡认真写作者,其文采雅致、精神气韵俱在,让人动容,这是值得当下作家学习的。

我要诚实地说一句,这封信,仍然是在奔波劳碌中挤出时间来写的,因此仍是匆匆而就,无法进行深度的思考与表达。接着,就又要继续投身诸多的杂事之中,下月的日程已被排满。想来你也会有这样的忙碌之感。但我仍希望,下次你返乡之时,我们仍有闲坐漫谈的时候。

晓斌

2025.6.25—6.27

康晋涛,笔名天野,现为高中数学教师,毕业于山东大学物理学院。喜读书,文学爱好者,犹酷爱俄罗斯文学,受益良多。喜西方古典音乐,性喜静,不善言谈。以“坐拥万卷,何须南面百城”为座右铭。

晓斌:

来信收到,久久未能动笔,一是学校时间紧促,二是自己拖延,今天方得坐下来给你回信。

往昔书信交流的情景历历在目,不能不慨叹时光的流逝,如今自己一个非师范生居然也拿起了粉笔,登上了三尺讲台,实是以往未曾料及的事,尽管高中时代确也曾有教书的梦想。

翻开《师范生》这本书,读着读着不经意间似乎回到了儿时就读的家乡小学。那是三间瓦房,在那里我读完了小学的前三个年级。当时整个小学五个年级一共只有不到十个学生,大家都坐在一间教室里听讲,小学一年级的我们就在听老师给五年级讲数学课,现在想来常常哑然失笑,这可以算是意想不到的“超前学”了,至今依然不能不感慨城乡巨大的教育差距。

最近一直在读契诃夫的小说,恰好读到几篇以教师为主人公的短篇,如《文学教师》、《在大车上》等。契诃夫的小说中几乎每一个主人公身上,都有一种面对庸俗环境时难以消散的深刻的孤独感。他们的灵魂在各自的环境里不安、战栗、窒息、格格不入,在这一点上足见契诃夫的深刻,尽管他并未给出最后的解药,然而廉价的解药往往不如深切的痛楚更发人深省,因为生命永恒的困境——孤独与死亡其实根本没有解药。中国当代文学作品确实应该多汲取世界文学丰富的元素,拓展自己的素材领域,发掘写作的深度,《师范生》不失为一种尝试。无论是纪实类文学作品,还是虚构性文学作品,都应该有对于个体生命永恒困境的关注与探索。

从这一角度来说,当今中国教育最深刻的危机也许正在于个体性的缺席,自进入学校教书以来,此感尤为深切。《师范生》也谈到了一大批大学师范生从教以来关于当代中国教育现状的困惑与反思,目睹了应试教育生态下推行素质教育面临的巨大阻力。我个人认为,不面向个体的教育对于学生来说是一种巨大的戕害。如今之教育多被种种制度裹挟,被种种理念捆绑,被种种技术操纵,学校几乎沦为了标准化量产车间。在日复一日的课程表里,学生没有自由阅读的身影,没有独立思考的间隙,甚至连基本的体育活动也丧失殆尽。要扭转这一局面,中国当代教育恐怕还有很长的路要走。

来信中你谈及纪实类文学中对于回忆录等作品的偏爱,我也深有同感。大学时代读《卡夫卡口述》就受到很大的震动,正如亚里士多德所说,“文学比历史更真实”,这确是一难解的悖论。然而我还认为虚构文学常常与纪实文学一样真实,甚至常常更为真实。真实不是表面浮光掠影的组合与堆砌,而是一种更深层次秩序或图景的揭示和洞察。常常觉得文学与科学、哲学、艺术一样,同样是看待世界、认识自我的一种方式、一个角度,更严肃地说,不失为一种救赎的方式,一种祈祷的手势,其首先是个体的一种行为。个体性的写作是文学最基本的起点,生命与死亡、孤独、爱与恨、恐惧、痛苦等是其不容回避的命题,其首先不是为了面对世界,而是面向自我的疗治。

暂且写到这里吧,有空下次再信笔漫谈,祝好!

晋涛

2025年7月6日于沁源寓所

“短长书”专栏往期:

第4期 | 《沿途》:在新旧交替中踏浪而行,与时代交汇的心灵景观