黄河咆哮 发出民族最强音

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”这是每一位中国人都耳熟能详的旋律。这段高亢辽阔的旋律,是《黄河大合唱》第七乐章《保卫黄河》中的一段。《黄河大合唱》是在抗日战争最艰难的时刻,中华儿女面对侵略者发出的最强音。

今年正值抗日战争胜利八十周年,为了重温中华民族不屈的抗争精神,中国人民大学博物馆推出了“音乐史诗丰碑永驻——《黄河大合唱》从这里唱响”的专题展览,展示了在民族危亡时刻,光未然和冼星海等爱国志士如何创作出《黄河大合唱》,以及如何被传唱至五湖四海的历程。

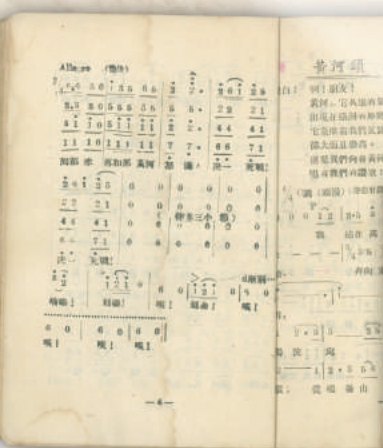

展厅里除了详实的资料和图片,还有不少实物,其中有一本名为《黄河——新型大合唱》的小册子,它就是《黄河大合唱》的乐谱。泛黄的封面上,“1941.1”的字样,揭示了其出版年代的久远。

1940年光未然在重庆

1941年版《黄河大合唱》乐谱内页和封面

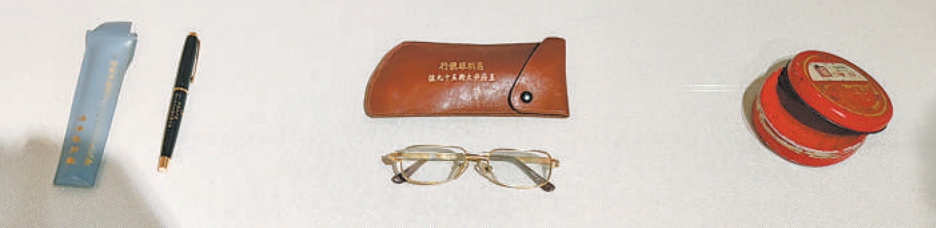

光未然生前使用的物品

途经黄河触发灵感

目睹过黄河雄姿的人,很难不被它奔腾的气势所震撼。

1938年10月底,《五月的鲜花》的词作者光未然,率领抗敌演剧三队到达黄河岸边。光未然,本名张文光(1942年在昆明教书时改名为张光年),1913年出生在汉江边的一座古城:老河口。这是他第一次看到黄河,瞬间就被黄河气吞万里的气势所折服。

少年时代,爱国运动风起云涌,光未然深受影响。1929年,他加入中国共产党。九一八事变后,山河破碎、民不聊生的危局深深触动了光未然。1936年5月,他满怀悲愤地写下独幕剧《阿银姑娘》,该剧的序歌便是《五月的鲜花》。歌词经阎述诗谱曲后,传唱全国。

1938年4月1日,国民政府军事委员会政治部第三厅在武汉成立,光未然作为公开的中共党员在三厅六处戏剧音乐科工作,并负责建立10个抗敌演剧队任务。9月9日,光未然奉周恩来之命,率领抗敌演剧队第三队从武昌出发,途经西安,开赴晋陕大峡谷的第二战区。10月底,他们到达黄河边。

11月1日,抗敌演剧三队从陕西宜川古渡口圪针滩,东渡黄河,前往对岸山西省吉县的小船窝。渡河时,船夫与狂风恶浪搏斗的场景,高亢嘹亮的船工号子以及黄河沿岸的壮观景象,深深烙印在光未然的心里。此后,在晋陕峡谷间行军演出中,黄河两岸军民抗日的英勇事迹也不断激发着光未然的创作热情。

1939年1月底,光未然在山西省汾西县行军途中坠马,左臂关节粉碎性骨折。抗敌演剧三队队员用担架抬着光未然,行走700里地到达延安。

此时,他的挚友冼星海也在延安。他们是1937年夏天在上海结识的,相识第二天,他们便创作了《高尔基之歌》。1937年12月底,光未然与冼星海又在湖北省安陆县不期而遇,一起创作了《戏剧抗战》和《拓荒歌》。1938年4月,“三厅”成立时,光未然和冼星海更是住在一个房间的上下铺。在此期间,他们创作了《保卫东方的马德里》等歌曲。

1939年2月26日,冼星海前往延安边区医院看望光未然。两位战友相见,再次聊起了合作话题。两次渡过黄河的光未然,想起了黄河渡口的号子,想起了太行山深处军民共同抗击日本侵略者的英勇事迹,同时也是为演剧三队创作新节目,于是他在病床上连续5天口授400行大合唱《黄河吟》八段歌词,并由队员胡志涛笔录成稿。

3月11日,在延安西北旅社窑洞里,光未然饱含着革命热情,以不屈斗志和家国情怀,并用其独特的吟诵方式朗诵完整的歌词后,冼星海被深深打动了,他兴奋地夺过歌词稿说:“我有把握把它谱好,我一定及时为你们赶出来!”在简陋的鲁艺窑洞里,冼星海完成了大合唱《黄河吟》八乐章的全部谱曲工作。

4月初,光未然根据抗敌演剧三队同志们的建议,并与冼星海商议后,将作品“大合唱《黄河吟》”改名为《黄河大合唱》。

1939年4月13日晚,《黄河大合唱》在陕北公学大礼堂首次公演。一首谱写了中华民族不屈精神的赞歌开始回荡在全国各地的抗日战场……

歌曲融入中国旋律

展厅里展出了多个版本的《黄河大合唱》。这些实物的展出,离不开抗战文化研究者、光未然的内侄黄平的努力和付出。

2015年,黄平沿着光未然与抗敌演剧三队前辈们走过的路,来到了陕西宜川圪针滩古渡口。在黄河岸边,目睹两岸高耸的崖壁和湍急的水流,他立刻对《黄河大合唱》有了直观的理解,歌词几乎就是对黄河景色的真实描写。“当我找到山西省吉县黄河岸边的小船窝这个地方时,发现它在一个笔直的高坡上,高出黄河岸边100米,使我有站在高山之巅的感觉,想到《黄河颂》歌词里‘我站在高山之巅,望黄河滚滚奔向东南’,真的感觉是一模一样的。”

1939年4月底,抗敌演剧三队离开延安后,再次过黄河回到山西。光未然因为要治疗手臂去了成都,他委派队员胡志涛带上《黄河大合唱》的乐谱去重庆,希望生活出版社出版。“1939年5月,胡志涛将乐谱交给了重庆生活书店出版,但我一直没找到1939年出版的乐谱。后来,我查阅了生活书店的出版年谱,也没有找到1939年出版《黄河大合唱》的记载。”

不过,在出版年谱上,黄平找到了1940年7月出版《黄河大合唱》的记录,“从正式出版物的角度看,1940年7月初版应该是最早的版本。但可惜的是,我没有看到过实物。”

对于1941年乐谱上的“新型大合唱”,黄平谈到了自己的理解。

1938年11月1日,当抗敌演剧三队渡过黄河后,在休息的时候,光未然和音乐组组长邬希零就抗日救亡歌曲创作的体裁进行了交流,光未然提到了“康塔塔”一词。“康塔塔”是欧洲比较流行的篇幅较长的声乐曲之一,当时的中译名是大合唱。

在光未然的构思下,《黄河大合唱》采取了康塔塔的结构,这在当时是一种全新的形式。“《黄河大合唱》有非常强的叙事性,它分为八个章节,每一个乐章的形式和内容完全不同,但连贯性又很强。尤其第三乐章朗诵歌曲《黄河之水天上来》,采用三弦伴奏,这是非常独特的安排。最妙的是,每一章节前通过‘独白’朗诵将歌曲串联起来,这在当时属于创举。”

光未然当年在重庆生活书店首次出版《黄河大合唱》乐谱时,在小序中对“新型大合唱”也做了解释:“因为是一个新形式的尝试,无以名之,姑名之为‘大合唱’,其实是不大妥帖的。”

《黄河大合唱》虽然采用了西方音乐的“康塔塔”形式,但歌曲中融入了很多中华民族的传统音乐,比如信天游等,使得歌曲在演奏时,依然有着浓厚的中国特色。

1939年4月13日首演后,冼星海在当天日记中这样写道:“今天晚上是延安空前的音乐晚会,也是全国没有的音乐晚会。因内容非常新鲜,而且都是带着最新的创作形式!”

《黄河大合唱》虽然是为抗战而作,但它所蕴含的精神超越了时代,这首歌也一直流传下来,甚至在世界各地唱响。黄平介绍,《黄河大合唱》的乐谱,仅从1953年至1965年,就印刷了11次。

众所周知,陕北公学是中国人民大学的前身。在抗战胜利八十周年之际,中国人民大学与西北民族大学联合主办“音乐史诗丰碑永驻——《黄河大合唱》从这里唱响”的主题展览。黄平为展览提供了丰富的实物,其中就包含了各个年代出版的《黄河大合唱》乐谱。

86年前,《黄河大合唱》在延安陕北公学大礼堂唱响;86年后,《黄河大合唱》再次回到中国人民大学。这也预示着,新时代的“黄河大合唱”将再次唱响到祖国各地。