音乐中流淌的抗战史诗

音乐,无形无色,却往往是最有棱角的利器。它可以是鲜花丛中的一尊大炮,用它的共鸣敲响战鼓;它可以是精雕细琢的十年磨一剑,用它的锋芒劈开绝境。抗战中,音乐同样记录下民族苦难,用号角凝聚着人民力量。

上一期“烽火存证”中,聂耳的小提琴与《义勇军进行曲》的铿锵旋律仿佛还在耳边回响,本期将继续聚焦那些抗战中与音乐作品相关的文物与故事。

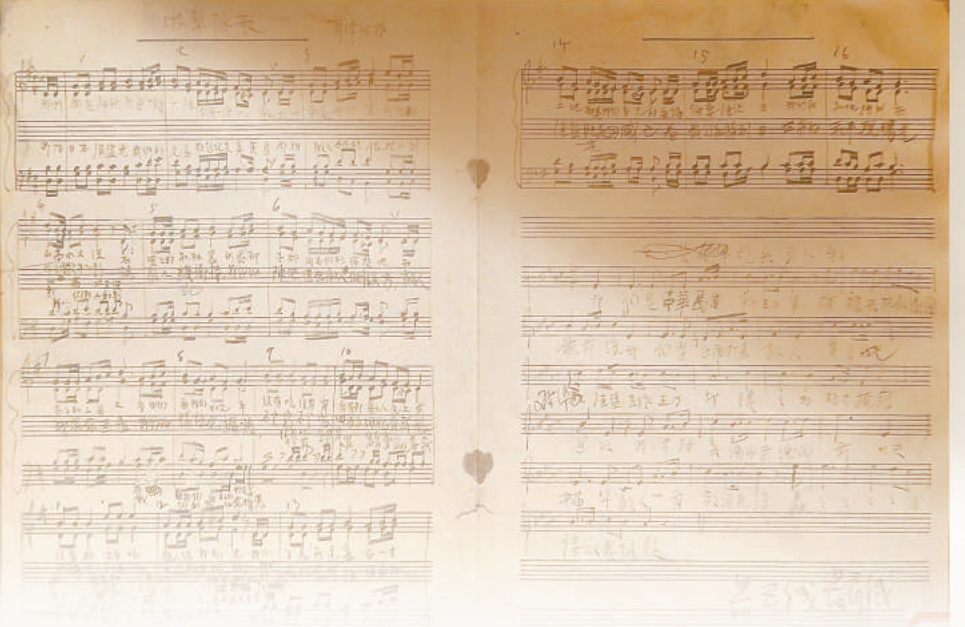

贺绿汀《游击队歌》歌曲原谱手稿 中国共产党历史展览馆藏

进行曲再谱传奇

中国共产党历史展览馆内,聂耳曾使用过的小提琴旁,还收藏有一张陈旧泛黄的纸片,布满了小蝌蚪般的音符和潦草的钢笔字,很容易被人忽略。走近一看,当发现它就是贺绿汀创作的《游击队歌》原曲稿时,几乎每个人都会立刻感到肃然起敬。“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军,哪怕那山高水又深……”这首《游击队歌》,可谓家喻户晓。

1937年8月13日,淞沪会战爆发,作曲家贺绿汀参加了上海文化界救亡演剧队第一队,赴南京、武汉等地演出,最后到达山西临汾八路军办事处。在这里,贺绿汀学习了当时八路军关于游击战争的文件资料,被八路军巧妙运用游击战沉重打击日军的事迹深深地打动了,创作灵感喷薄而出,先写节奏旋律后有歌词,很快就写成了《游击队歌》。

贺绿汀把《游击队歌》视为自己最有价值的作品之一,在他1961年发表的回忆文章《游击队歌创作经过》中,他提到自己也从各种角度考虑了很久:“游击战争的战略战术是一回事情,如何把这些战略战术的方针体现在具体的群众歌曲中,那又是另一回事情。它必须通过生活形象,赋予一定感情趣味,才能使唱和听的人有兴趣。”

《游击队歌》的歌词通俗易懂,讲述八路军的游击战法,提到游击队员的特点是每个都是“神枪手”,能够做到“每一颗子弹消灭一个敌人”,歌词“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前;没有枪,没有炮,敌人给我们造”也正好反映出了中共中央北方局和八路军对华北地区抗日战争的方针。和《义勇军进行曲》一样,《游击队歌》同样是进行曲风格,轻快流畅、生动活泼,在歌词方面则强调了游击队员乐观、英勇、顽强、机智的一面。

1938年春,上海文化界救亡演剧队第一次演绎了这首歌曲,当时没有钢琴,也没有乐队,只有欧阳山尊吹着的口哨权作伴奏,演出结束之后,现场爆发出了雷鸣般的掌声。朱德紧握住贺绿汀的手,赞扬他这首歌“写得好”!从平型关战场打了胜仗来此休整的六八五团团长杨得志,急邀贺绿汀和演剧队一个营一个连地教唱《游击队歌》。“我们生长于这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底!”昂扬着乐观与必胜信念的《游击队歌》迅速传遍全国,在中华民族生死存亡的关头,像阳光一样驱散了人们心中恐惧的阴影,极大地鼓舞了抗日军民夺取胜利的斗志。

抗战洪流中,若论不朽的战歌,《大刀进行曲》必然也是其一,它由作曲家麦新于1937年创作于上海。这首歌曲最初的创作蓝本就是国民革命军第29军大刀队。开篇第一句“大刀向鬼子们的头上砍去”,足足十一个字的一个乐句,却被作曲家以神来之笔一气呵成,自信而潇洒。而在歌曲的最后,那一句威震天际的“杀!”,堪称“肉身叙事”的风格与进行曲的曲风完美结合。成千上万青壮年唱着这支歌参军入伍,走向抗日前线。2023年始,东北烈士纪念馆首次展出了《大刀进行曲》手稿原件,并同步展出麦新日记,里面还收录有大量抗日救亡歌曲。

流亡之叹与故土之爱

在河北省博物院,收藏有一份珍贵的一级馆藏文物,它就是由音乐家张寒晖亲自手抄的《张寒晖歌曲集》。里面誊录有一首几乎在抗日战争时期流传最广、影响最大的歌曲,它就是1936年秋张寒晖在西安创作出的《松花江上》。

张寒晖是河北人,1929年毕业于北京大学艺术学院戏剧系,是中共早期地下党员,1925年加入中国共产党。上世纪30年代初,张寒晖正在西安担任中学教师,由于工作的关系,张寒晖与驻扎在西安的东北军曾有过较为密切的交流,他亲眼目睹了失守“东三省”、妻离子散还要背负责备的东北军的哭诉,在这种共鸣之下,他几乎是一气呵成写下了这首堪称抗战期间感染力最强的歌曲。

张寒晖虽然从未亲临过东北,但他运用自己老家——河北定县农村妇女的哭坟调作为素材,在歌中喊出了那句感人至深的“爹娘啊”。这不仅是沦落在外的流亡者对双亲痛彻肺腑的呼唤,更是万千中国人民对失守国土的深深眷恋。

张寒晖四十四年的短暂人生中,一直都致力于抗日救亡歌曲的创作。他可能没有想到的是,自己创作的这首《松花江上》更在历史的转折时刻发生过巨大的影响——曾经张学良就是听到了请愿学生在他面前高唱《松花江上》而泪流满面,于是向学生们许下抗日的决心。周恩来总理也对这首歌曲青睐有加,抗日战争时期他不仅曾亲自指挥同志们唱起《松花江上》,更在新中国成立之后创排大型舞蹈史诗《东方红》时亲自指示要将这首歌编入其中。

与《松花江上》类似,贺绿汀也写有一首经典的流亡之叹《嘉陵江上》。“从松花江到嘉陵江,这路程应该说是遥远的。”1939年,一路从东北流亡到重庆的作家端木蕻良如是说。当流亡到嘉陵江畔时,面对嘉陵江呜咽的江水,作者突然意识到,他故乡的松花江已经沦陷六年了。就在这月色之下,端木蕻良写下了散文诗《嘉陵江上》,写着写着,他的内心涌动出一种蓬勃的情感:“我必须回去,不论付出怎样的代价,我要回到我生长的地方。”贺绿汀读了这首散文诗后,站在江边反复朗诵,终于为其创作了两个版本的音乐作品,其中一个是进行曲风格,另一个就是一首独唱歌曲《嘉陵江上》。

在内容上,《嘉陵江上》同样充满民众对敌寇的强烈悲愤,而在艺术表现力上,歌曲巧妙运用西洋歌剧中宣叙调的庄严叙事与咏叹调的荡气回肠,营造出一种悲剧性的庄严感,那被反复咏叹的是主人公“我要回去”的执念。比起《松花江上》的悲痛欲绝、感人至深,《嘉陵江上》似乎更有一种能对话国际的质感,直到今天,它仍然作为我国男高音的必唱曲目经常出现在舞台上。

除了人们耳熟能详的战歌与咏叹,在抗日战争期间,还有两首歌曲《长城谣》与《黄水谣》,秉承了中国民歌的柔韧与动听,用最生动的音乐语言,记录下了那段充满血泪的历史。

说起《长城谣》的诞生,还有段颇为曲折的故事。这首歌曲于1937年由潘孑农作词,刘雪庵作曲。在这一年,潘孑农写出了电影剧本《关山万里》并策划拍摄,这是一部描写抗日战争时期的老百姓悲欢离合的进步电影,而这部电影的灵魂就是刘雪庵所创作的歌曲《长城谣》。虽然由于后来全面抗战爆发,电影最终没能拍成,这首歌曲却成为了经典,在群众中广泛流传。

《长城谣》的音域不宽,即使没有受过专业训练的人也可以唱得动听,它的歌词又是那样质朴自然,从“万里长城万里长”的悠扬赞美,到“骨肉离散父母丧”的切肤之痛,再到“四万万同胞心一样,新的长城万里长”坚决的斗争信念。尤其是歌曲最后的“新的长城”,寓意全国人民齐心抗日的必胜信念,可说与《义勇军进行曲》“把我们的血肉筑成我们新的长城”有异曲同工之妙。

《黄水谣》出自著名的《黄河大合唱》,以另外一种更加流动的情感将中华民族的母亲河——黄河作为意象进行了深度刻画。关于这首作品,作曲者冼星海曾说:“《黄水谣》是齐唱民谣式的歌曲,音调比较简单,带着呻吟的表情,但与一般的颓废情绪不同,它充满着希望和奋斗。”希望与苦痛交织在一起,民间歌谣的风格让歌曲充满了哀而不伤的深沉美感,更加意味深长。

无形的音乐,它们本身就是能够封存历史的文物,而这荡气回肠、誓不屈服的抗战史诗——将永远在乐符中流淌。