平西烽烟书中觅

今年是抗战胜利80周年,我收藏了一本1986年光明日报出版社出版的回忆录,书名是《平西儿女》,由平西抗日斗争史编写组和中法大学校友会编委会合编。打开第一页是萧克将军的题字:“不要忘记过去”,书中收录了一大批抗战时期在平西浴血奋战的老战士留下的珍贵回忆。因为祖籍平西,我对书中的地名、人名都感觉无比亲切,再仔细看看,居然找到了祖辈在抗日烽烟中的身影。

《平西儿女》书影

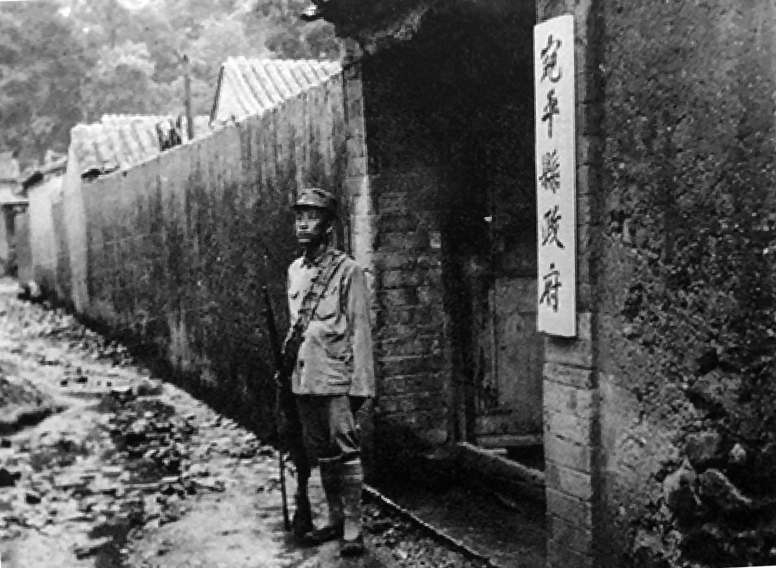

宛平县抗日民主政府所在地——万源裕

毁家纾国难

我的祖籍是门头沟区斋堂镇西胡林村,也就是当年的平西地区。大约在清朝中叶,祖上在村里开了个骡马店开始经商,后来在斋堂镇有了名为“万源裕”的铺子。民国时期,产业越来越大,在北京、天津有买卖,山货贸易一度做到了日本和欧洲,还在海淀、南苑和张家口外都置了田产。因为有了钱,我祖父一辈的子弟更是被送到京城读书。谁也没想到,蒸蒸日上的日子被日寇铁蹄彻底改变了。1937年7月7日抗日战争全面爆发后,侵华日军以主力3个师团的兵力进攻南口,卫立煌率国民革命军第十四集团军三个师前往南口增援,经斋堂、青白口及镇边城一线北进,在髽鬏山一线与侵华日军展开激战。当地民众倾力帮助卫部抗击日军,我家自不甘人后,万源裕商号不仅带头捐了大量钱财、粮食,还把家里的几十头牲口用作脚力往来前线。最后,它们有去无回,家道也因之败落。

曾一直战斗在平西、后任北京大学党委书记的史梦兰在《平西儿女》中写道:谭禹九“逃往天津去了,几个子弟留下,后来都参加了抗日工作”。这里的谭禹九是我的二祖父,我的祖父行三,名谭观印,毕业于中国大学,参加过“一二·九运动”,后来一直赋闲在家。祖父曾在门前的影壁上用英文写诗,手头把玩的折扇上是他自己写的“日出三竿僧未起,算来名利不如闲”……然而,日寇的铁蹄踏进斋堂川,一切都变了。再没有什么闲适,国难当头,每个人都投入到抗战的烽火中。

抗战,不光需要钱粮,更需要人。先辈们是怎么走上抗日工作这条路的?我想,厘清这些不仅关乎一段家族史,更是从微观角度、平民视角观察那段岁月的一个好样本。1938年3月,八路军邓华支队进驻斋堂后,我祖父和他的四弟谭观琳、五弟谭观本都积极投身于抗日中。当得知要建立抗日政府时候,他们找到有亲戚关系的宛平县抗日救国会主任魏国元,提出将自家的万源裕商号腾出来,作为县政府用房。当时的万源裕前后有两进院,坐南朝北,占地有二三百平方米。双方一拍即合,北京地区历史上第一个由共产党领导的抗日民主政府——宛平县政府,在万源裕的大门上挂上了牌子,“宛平县政府”这五个苍劲有力的大字就是出自我祖父谭观印之手。

板荡见忠诚

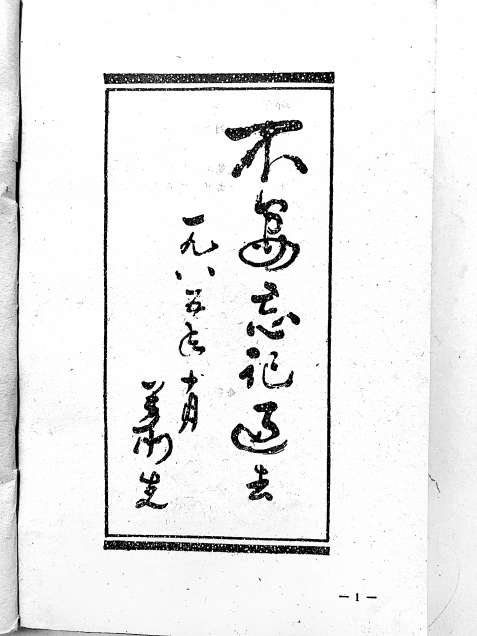

《平西儿女》中萧克将军的题字

宛平县抗日民主政府第一任县长是魏国元。两个月后的第二任县长就是曾任北京市市长的焦若愚,当时化名焦土。2007年我拜访他时,说到我的家人,这位老人非常兴奋地告诉我,我二祖父谭禹九的儿子谭桂旺曾担任过他的庶务科长——《平西儿女》书中的记录马上让我回忆起这段谈话。

原来,我的这位伯父一直跟随焦土县长出生入死,很长一段时间县政府的抗日经费就由他掌管,可见组织上是多么信任他。一次日寇突袭,转移时正赶上拒马河涨水,他把钱和重要物资顶在头上打算泅渡过河,结果人被冲走时,还紧紧地抱着钱袋子。被救起后,钱袋子依然在他手上。对这个“舍命不舍财”的“故事”,他说:“这是抗日的钱,比我的性命重要。”后来,他被派到包头市工作,任商业局局长。他的父亲谭禹九虽然远走天津,没有正面御敌,但也绝不给日伪做事,始终保持着民族气节。

日寇对抗日军民的屠戮是残酷的。在斋堂川,他们施行烧杀抢掠的“三光”政策,《平西儿女》记载:“日寇确实进到了斋堂,军向村有人打白旗做了汉奸,由他指点,斋堂烧了三处房子:东斋堂的‘万源裕’一处,这原是西胡林村谭禹九家的一个商号,昌宛县(应为宛平县)抗日政府住在这里”。与此同时,10里开外西胡林村我家的房子也都被付之一炬,但谭家人抗战到底的信念丝毫没有动摇。

这就要说到我的四祖父谭观琳。他懂英语、会日语,被组织上派到日伪控制的斋堂据点,担负搜集情报的工作。《西胡林村志》记载:“谭观琳,西胡林人,抗日战争时期参加工作,曾被党组织派到日军的汉奸组织‘新民会’,从事出生入死的地下斗争。”在《斋堂镇志》中有这样一段记载:“林字台伏击战,1943年春,昌宛房县大队接到沿河城据点一大批日本军官要进入斋堂据点的线报,连夜赶到林字台,把队伍埋伏到公路两旁的山上。翌日拂晓,敌军官分乘2辆卡车从沿河城方向驶进埋伏圈。事先埋下的地雷把卡车炸翻在路边的水沟里。有十余敌人被当场炸死,七八人被炸伤。待斋堂据点敌人接应救援前,游击队及时撤出了战斗。此次战斗共毙伤日军军官20余人。”还有1945年4月在门头沟地区较为有影响的“王家河滩战斗”,晋察冀八路军七团在斋堂村东王家河滩的伏击战……这些重要的情报都出自谭观琳之手。因为有他这样的内线,敌人的一举一动,无不被我军及时掌握。

跟忍辱负重战斗在秘密战线的四祖父不同,我的五祖父谭观本在抗战之初,就担任了西胡林村副村长兼粮秣委员。我读了《平西儿女》才知道,那时候,他在村里负责组织交公粮、做军鞋支援抗战这项工作。书中有这样的记载:“平西人民在极度困难情况下,宁可自己不吃,也千方百计拿出一点粮食给部队”。当时最难干的事就是粮秣委员,几乎家家户户都缺衣少食,但还是要拿出钱粮支援抗战,这需要粮秣委员具备极强的动员力、号召力和执行力。《北京门头沟村落文化志》记载:“抗战时期西胡林百姓无私支援八路军抗战,积极交公粮,做军鞋。每年交公粮4万斤,400双军鞋”。谭观本首先带领谭家把能够拿出的粮食、钱财倾囊献出,绝不藏私。以至于曾经的大户人家,有相当一段时间家人只能靠野菜充饥。彼时正赶上我姑姑出生,祖母既无奶,也无粮,姑姑没几天就离开了人世。每每说到这些,我祖母都会泣不成声。

我的伯父谭桂秋15岁参加了革命工作。他跟随我党涿县县长石明金(初任宛平县政府军用代办所所长),一直坚持在房涞涿从事对敌斗争。因为个子小,他的配枪是一支马枪。1946年组织派他和王达两人接管房山煤矿(裕民煤矿),接管的第二天就迎来了一批“白箍(还乡团)”侵扰,他凭借着一支马枪,打退了敌人,留下了赫赫威名。他一面组织生产,一面开展对敌斗争,在险恶处境中一直坚持到新中国的成立。我父亲谭桂春当时年纪更小,但也当过儿童团长。多年之后,我陪父亲回乡上坟,还有老人对他以“团长”呼之。

我的几位亲长的经历只是千万平西儿女抗日故事的冰山一角。爬梳这段家族史、在微观的视角重述抗日烽烟,能够给后来者带来更深切的体会。在和平年代,祖辈们似乎并不愿意多言他们当年的经历,那些艰苦卓绝的岁月、那段生死一线的时光以及那些他们眼睁睁看着离去的亲人和战友……似乎成了一段珍贵却又轻易不敢触碰的回忆。所幸当年曾经编纂了《平西儿女》这本书,保留下包括我家祖辈在内的先烈们于野火春风之中挺起脊梁、永不屈服的背影。这本书的序言中有这样的文字:“在八年艰苦岁月中,战斗在这里的英雄儿女,创造了不朽的光辉业绩。”在血雨腥风中,为了国家和民族,祖辈们做了应该做的事情。在中华大地上,抗日烽烟中,有千千万万个家庭毁家纾难,无论男女老少,他们凭一口气、拼一条命,不屈不挠战斗到底。八十年了,可歌可泣的亲人们已经作古,但是他们反抗外来侵略的英雄业绩,让荣光永远归于这片土地。