月照卢沟闻刀声

在中国共产党历史展览馆的展厅内,陈列着一把抗战时期国民革命军第29军士兵使用过的大刀。刀曾由第29军老兵杨云峰捐赠,岁月并未将它磨蚀,八十年后,它依然寒光隐隐,刀锋泠然,向世人展示着第29军大刀队的威武雄风。

山东菏泽的赵登禹纪念馆内,也有银亮清丽的月光漫过曹州书画院这片依城傍水、绿植挺拔、碑廊林立的文化精神圣地,映照着二楼的一幅幅黑白照片:骑虎的青年目光如炬,持刀的将军眉峰似剑。登禹中学琅琅书声里正在吟诵《大刀英雄赵登禹》的篇章,恰似当年他月下习武的拳风流转不息……

赵登禹

1937年赵登禹牺牲后,冯玉祥为纪念赵登禹,在其照片上题字“民国七年的打虎将军”。赵登禹纪念馆藏

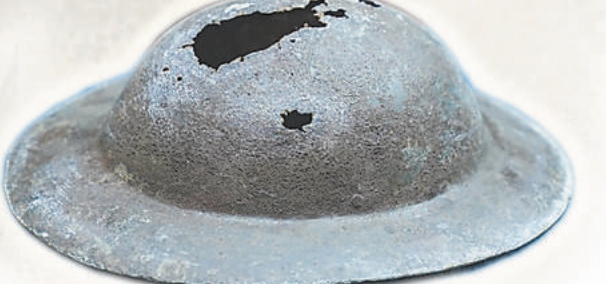

第29军战士的钢盔 中国人民抗日战争纪念馆藏

第29军士兵在卢沟桥抵抗日军时使用过的大刀,现于中国共产党历史展览馆展出。梁茵摄

喜峰口大捷

“大刀队”名震天下

在北京工作多年,不知多少次经过卢沟桥畔。当我又一次来到这里,只见当晚的月色澄明如练,静卧于今宵神州山河之上,映照着北京的上空。这轮曾照彻秦汉关山的古月,亦曾悬于1937年北平的血色苍穹。

“九一八事变”后,日本帝国主义侵占了我国东北三省。寒月亦如刀,悬在破碎的山河之上。1933年喜峰口的朔月之夜,寒光同样浸透万里长城。对华北觊觎已久的日本侵略军占领山海关,3月9日直逼喜峰口而来。凛冬的朔风卷着冰碴,在燕山褶皱间嘶吼,喜峰口的断崖被月光镀上一层冷铁般的幽蓝。然而,当装备精良的日军兵临长城时,他们未曾料到,由赵登禹率领的第29军大刀队,五百壮士的刀锋正在雪幕中沉默出鞘——他们以血肉之躯,对峙着十里外日军营地轰鸣的钢铁巨兽。

“大刀将军”赵登禹曾说:“唯喜峰口一役,留深刻之印象,遗无限之感想。当其时陈师喜峰,适当要冲,以一旅之众,与数万穷凶猛悍之强寇相周旋,且在敌人炮火烟幕猛烈压迫之下,处悬崖峭壁进退维谷之中……”由于之前敌我双方围绕喜峰口外高地展开的战斗使部队损失重大,赵登禹决定采用大刀近战的战术,由500名大刀队队员只带大刀和手榴弹,其余士兵进行火力掩护。非常规的应战策略,取的是扬长避短、出其不意。

3月12日,子夜衔枚,五百名大刀队队员兵分几路,突入敌营,营帐内惊醒的日寇尚未摸到枪械,头颅已随刀锋滚落在地。大刀杀敌的闷响,成为这暗夜最悲怆的冷兵器战歌。第29军大刀队血战日寇,取得大捷。这是“九一八事变”以来中国军队的首次大胜,打击了日军的嚣张气焰。“九一八”后锈蚀的民族铁骨,终在喜峰口崩出第一道凛冽的锋芒,赵登禹和“大刀队”自此名震天下。经此一役,日军也被第29军的大刀吓破了胆,纷纷制作铁脖护颈,厚重的铁脖使其灵活性受损,战斗起来伤亡更加惨重,只好又改成了皮的,被老百姓戏称为“屁帘”。

赵登禹从小习武,1914年加入冯玉祥的部队,转战各省。国民革命军第29军正是由冯玉祥的西北军改编而来,因非蒋介石的嫡系部队,武器装备匮乏,为解决武器短缺的问题,军长宋哲元等人提出了召集身强体健的官兵自造大刀。第29军何基沣副旅长曾赴上海考察军事,发现拼肉搏战时,打击日军要扬我之长,击敌之短,发挥冷兵器、短兵器的长处。第29军大刀队由此应运而生,副军长佟麟阁还亲赴北平,聘请武术名家李尧臣担任武术教官。李尧臣根据大刀的特点,编创出一种简单有效的砍杀套路,唤作“无极刀法”,简单易学,实用性强。

观察展出的大刀实物可知,这精心设计的无极刀的长短与宝剑相仿,长约1米,刀面不像传统的砍刀那么宽,只比剑柄略宽,两面开刃,可以双手同时握持砍向对方。无极刀法中,劈、砍是一个动作,速度极快,对手往往来不及回防就已经中招。正是这套刀法,在第29军大刀队的实战中发挥了极大作用。

血战南苑

赵登禹殉国

1937年7月7日,日寇制造了震惊中外的“卢沟桥事变”。7月下旬,日军重兵向北平、天津以及邻近各战略要地大举进犯。华北烽烟已起,北平泣血告急!第29军132师师长赵登禹临危受命为南苑前线总指挥。他召集各部,再次发出誓言:“军人抗战有死无生,卢沟桥就是我们的坟墓”。

7月28日拂晓,日寇三十余架战机蔽空如蝗,三千铁甲碾碎晨曦,向宛平城、衙门口、八宝山等地的中国军队发动猛攻。部队孤军作战,损失惨重。赵登禹率部坚守阵地,拼死抗击。

经过6小时激战,南苑大部分被武器装备先进的日寇占领。战至中午时分,副军长佟麟阁突围时被敌枪弹击中,在大红门牺牲。赵登禹听到佟军长殉难的消息后,悲愤交集,亲自带领卫士30余人,指挥卫队旅反复冲杀。

为保存实力,指挥部命令赵登禹向大红门集结。不料,途中遭遇潜伏在公路两旁青纱帐中日军的伏击,赵登禹身中数弹重伤,但他坚持沉着战斗。这时,敌人的炮弹又炸断了赵登禹的双腿,他昏迷卧地。弹片撕裂双腿之际,他倚着焦土嘱托流泪的传令兵:“请转告老母,忠孝不能两全,军人战死沙场,乃是本分,没有什么可悲哀的。只是我的北平老母心中肯定有些受不了,替我转达他的儿子为国家牺牲了。”当话音散入猩红月色,一代抗日名将赵登禹39岁的生命,已然化作燕山的脊梁。那夜北平上空的月,应是浸透碧血,浑圆如碑。

赵登禹在民族大义面前的无所畏惧,深深感动了万千民众,1937年,西安通俗读物编刊社编印出版了《赵登禹南苑殉国》一书,以大鼓词的形式,通俗易懂地将喜峰口抗战、卢沟桥抗战和南苑战斗场面刻画得栩栩如生,鼓词中唱道:“眼看着日本要把平津占,守土有责责重如山!大丈夫国难临头不敢干,枉在人世活一番!大家要死一起死,大家生还一齐还……眼看着国破家亡万分危险,弟兄们死的死来残的残。有言在先绝不后退,情愿为国把命捐。回去对我老母讲:你就说忠孝不能两顾全!”感人肺腑的唱词,流传至今。

破碎的“飞碟盔”

见证战况惨烈

1985年,在修复宛平城墙之时,于城墙下出土了一顶仿英式钢盔:椭圆带帽檐的样式,形似飞碟,通高27厘米,口径32.5厘米,顶部缺损,整体锈蚀。经鉴定,可以确定为当时守城的第29军战士所用。钢盔被挖出土时,同时出土的还有17枚子弹。一个可以穿过子弹的小洞位于钢盔的前额正中间,头顶部位有一个椭圆形大洞,其余部位还有多处破损。

1933年的长城抗战,使第29军得到了全国民众的广泛支援,老百姓纷纷表示:“十九路军淞沪一仗,使世界认识了中国人;喜峰口的几仗,使我们中国人还可做人。”很多民众自发集资,为第29军购买军械,连远在南方的广东女师都为第29军赠送了钢盔等慰问品,头戴“飞碟盔”也成为第29军士兵的标准形象。但“飞碟盔”只能防炸弹碎片、石头,防不住子弹,而在当时的抗日战场上,大部分士兵还只能用布帽掩头,以视死如归的精神,直面敌人的炮火。这顶被子弹洞穿的钢盔,就是卢沟桥抗战最直接的见证物,诉说着战况的惨烈与守军的顽强。

七七事变发生后的第二天,中国共产党即通电全国:“日本帝国主义武力侵占平津与华北的危险,已经放在每一个中国人的面前”,“只有全民族实行抗战,才是我们的出路!我们要求立刻给进攻的日军以坚决的反攻,并立刻准备应付新的大事变。全国上下应该立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计”。生死存亡的关头,中国共产党高举抗日民族统一战线的大旗,筑起了民族统一战线的钢铁长城。

十四载浴血抗战,终迎月满神州。南苑焦土已生新绿,喜峰口松涛依旧。唯见卢沟桥上的石狮沐月而立,恍闻当年大刀破风声、纷飞炮火声自历史深处铿锵传来——那斩落无数敌寇首级的寒刃,那一具具筑成“新的长城”的血肉之躯,早已化作守护神州的月光,永悬华夏苍穹。