从“遥远的爱”出发 茅盾为钱玉如取笔名

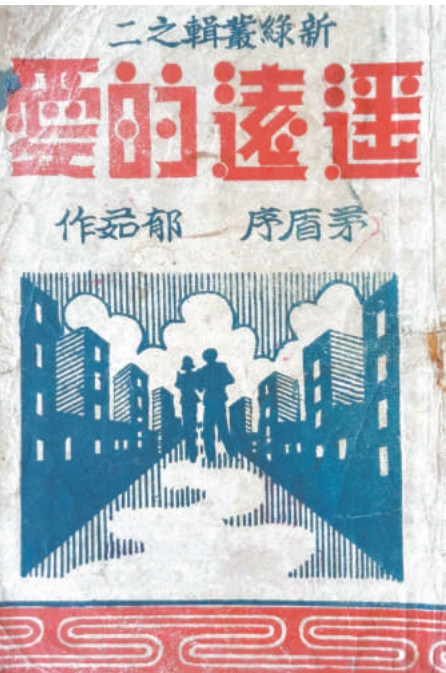

遥远的爱

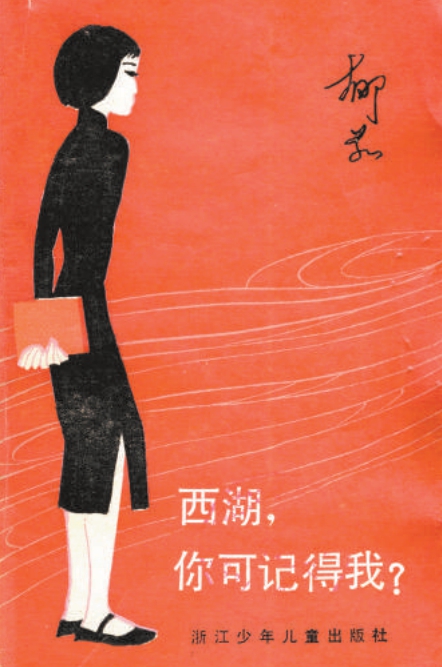

西湖,你可记得我?

郁茹作品选

郁茹(1921—2025)原名钱玉如,生于浙江杭州,祖籍浙江诸暨三江藻村。上世纪四十年代,因中篇小说《遥远的爱》,她得到了茅盾的帮助,茅盾不仅为她作序,还给她取了“郁茹”这个笔名,很快,她就在文学界崭露头角。

1921年10月15日,郁茹出生在杭州一个普通家庭,她的父亲是知识分子,母亲是家庭妇女。至于钱家,则是有文化底蕴、社会地位的大家族,郁茹父亲的兄弟姐妹中,一个是浙江的名律师,不仅从政法大学毕业,还留过洋,当过法院的院长;一个是诸暨的名画家,思想进步,在当地是颇有声望的缙绅。郁茹还有一个姑妈,上世纪三十年代初就在杭州的西湖边开照相馆,收入丰厚,生活优渥。

尽管钱家势大,郁茹的童年和少年时光却颇多不幸。在郁茹上小学后的一年除夕,父亲肺病复发,撒手人寰,自此,母亲带着四个未成年的孩子,过着穷困潦倒、漂泊无定的生活。十岁那年,郁茹投靠姑妈,在姑妈的照相馆打工。她就像一个小工,每天烧水、扫地、擦洗,什么苦活儿累活儿都要干。最让郁茹心有不甘的是,她无法继续上学了。郁茹天生就是读书的种子,在父亲的教育和影响下,上一年级的时候就比三、四年级的同学认字多,她曾回忆:“我虽然上的是小学一年级,但是因为在家里认过字、读过书,我所能掌握的文字,是三、四年级的学生都比不上的。”当时,姑妈为自己的女儿请了家庭教师,但她的女儿没心思读书,“旁听”的郁茹却学到不少知识;郁茹的好学和悟性,得到家庭教师的首肯。

后来,姑妈的照相馆因突发火灾停业,郁茹只好随母亲投靠在杭州法院做事的四伯父,由此深刻体会到世态炎凉、人情淡薄。四伯父出国留学的时候,经济拮据,郁茹的母亲将自己的首饰变卖,作为他出国留学的费用。四伯父学成归国后,当上了大律师,待郁茹一家投靠的时候,已然发迹。四伯父的两个女儿对家里突然多出几口人,很不习惯,再加上郁茹如饥似渴地读书,成绩比自家女儿还好,这让四伯父的心里很不是滋味,他便处处设障,虚情假意地说:“你年纪小,用脑筋不能太多……还是运动运动,把院子扫一扫,把花浇一浇吧!”眼见寄人篱下处境艰难,母亲便让郁茹回到诸暨老家,投靠在三江藻村生活的画家伯父。在老家的日子里,郁茹渐渐懂事,她跟随伯父学画,伯父为人正直、为艺严谨,他画的兰花,必须是自己种的兰花,而且他的画不送给、不卖给自己不喜欢的人。据说有个富人想买伯父的画,拖了五年都没买到,那个人便趁伯父外出,悄悄将家里的兰花“玉圭金钩”盗走。伯父知道这个人是因为想要画才出此下策,便请人转告,什么时候将兰花送回来,什么时候给他画。果然,那个人用彩轿抬着兰花来换画,还把兰花移种在自己收藏的广彩花盆里。伯父看后,将花盆退回,只留下自己的“玉圭金钩”。这些有趣的故事,给好学的郁茹许多启发。

1937年全面抗战爆发后,正在诸暨老家学画的郁茹踏上了流亡之路,她跟随逃难的人群往重庆走,一路风餐露宿。1938年,没有学历的她被一所艺术学校破格录取为“试读生”,在校期间,她参加了全国女青年抗日文学作品比赛,凭借短篇小说《姮河》获得三等奖,艺术学校的校长见状,专门安排郁茹修读文学课程。不久,学校闹学潮,郁茹失学,随即进入重庆中国制片厂担任图书管理员。在这里,郁茹接触到重庆的进步文艺界。后来,生活书店的《文艺阵地》在重庆出版,郁茹便被介绍到文艺阵地社工作,在为重庆的进步作家传递信件的同时,也帮助审阅来稿、回复作者来信等,她还结识了茅盾、叶以群等大作家。

进步作家的熏陶,使得本就爱好文学的郁茹生发出强烈的创作冲动,不过命运又跟她开了一个玩笑:因为帮朋友保存的革命书籍被国民党查获,她遭到监禁,重获自由后国民党仍严密监视,她不能再去文艺阵地社上班了。但郁茹的创作冲动并未就此泯灭,她拿起笔,开始写中篇小说。郁茹没有写过中篇小说,也不知道中篇小说怎么写,她只是把生活中经历的人和事,用文学的形式表达出来,所以她是从小说的“半中央”入手,先写后半部。后半部小说写完,她打算送给叶以群先生,请他帮忙审看。因为是第一次写中篇小说,再加上对自己崇敬的名作家怀有一丝胆怯,连送稿的环节都精心“设计”了一番:“我实在不懂得写小说,我的小说是从半中央写起的,写好了后半部,我就悄悄地来到枣子岚垭这山道上,眼望着中华全国文艺界抗敌协会那个门,等着以群同志走出来,上了街,我就悄悄地走进他的房里,把稿子放在书桌上就溜走了。”郁茹就这么悄无声息地将没有标题、没有署名的半部小说稿子,放在了叶以群的书桌上。

叶以群看到郁茹的小说稿子,特别重视,将其转给茅盾。茅盾问这是谁的稿子,叶以群告诉他,就是曾经在文艺阵地社帮忙的小钱。茅盾听后,既欣喜又惊讶:“她爱写小说?”郁茹和茅盾的女儿沈霞是同龄人,在茅盾的印象里,这是一个很腼腆的姑娘。在重庆回唐家沱的轮船上,茅盾浏览了郁茹的小说稿子,晚年他回忆道:

《新绿丛辑》第二辑发表的是一位名叫钱玉如的年轻姑娘的处女作《遥远的爱》。钱玉如是“文阵社”的唯一的工作人员,平时协助以群收发登记稿件信函,保管材料。我见过她几次,那时她正帮着以群筹备出版《文阵新辑》,有时给我送稿件来,听口音知道她是浙江人。

有一天——大约在一九四三年尾,以群交给我一卷稿件,说这是小钱写的小说,请您抽空看一看,最好给她提点意见,鼓励鼓励。他见我有点茫然,又补充道:就是常给您送稿件的那个姓钱的姑娘。我诧异道:她爱写小说?以群笑道:我也没有想到,而且写得还不错。当天晚上回唐家沱,我就在船上把小说浏览了一遍,原来这是小说的后半部,写一位青年女子终于挣脱了小家庭的爱情的圈子而投入了大时代的洪流。作品具有女性作家所擅长的那种抒情气氛,且有着细腻的心理描写和俊逸的格调。我抑制不住心头的喜悦,因为抗战以来涌现的青年作家中,有才华的女作家却不多见,想不到其中的一位就在我的身边!过了几天我又见到以群,就建议他把这后半部先在《文阵新辑》上发表,并且要他转告钱玉如,快把前半部也写出来,我们可以把这部小说编为《新绿丛辑》第二辑。

当郁茹得知茅盾对自己小说的评价后,非常激动:“那几天我根本没有睡过觉,简直像个上足了汽的火车头那样去赶写小说的前半部,我交出这部分稿子后,很快就拿到《文艺阵地》预支的稿费……我虽然收下了钱,开始一点也不相信我的小说真会发表,谁知不久就看到校样,更使我万分欣喜的是,沈先生亲自为我取了郁茹这个笔名,又替我给小说定名为《遥远的爱》,以群同志还告诉我小说的全部准备出单行本,沈先生正在亲自为这本书写序言。”

对这件事,茅盾也有过相应的回忆:

不久,小钱就把小说的前半部交来了,这一部分是写女主人公的童年、初恋直到结婚。整部小说围绕着女主人公罗维娜的生活而展开,使我们见到一个有血有肉、光艳逼人的新女性,她经历了痛苦的内心斗争,终于掉臂而去,坚定地、昂首阔步地赶上了时代的主潮。小说也有明显的缺点,即其他的人物——围绕着女主人公活动的三个男性,都写得不够丰满,甚至有点概念化。然而这些缺点“都不能掩盖本书在思想认识方面的慑人的光芒,也无伤于作者的焕发的才华”。小说原稿没有标题,也没有署名,我给小说题名《遥远的爱》,又为小钱署上了“郁茹”这个笔名——“郁茹”即玉如的谐音。

茅盾为钱玉如所取笔名“郁茹”,成为她使用时间最长、影响最大的一个笔名,如同当年叶圣陶为沈雁冰取笔名“茅盾”,都是名作家成长过程中的一段佳话。

1944年2月1日,茅盾为郁茹的《遥远的爱》作序。他以一个老作家的独到眼光,在对郁茹给予充分肯定的同时,恰如其分地点评了这部中篇小说的人物形象,言语间充满无限鼓励和期待。他在序中说:

如果说《遥远的爱》有着细腻的心理描写和俊逸的格调,这是对的,然而还嫌不足。

如果说它更具有女性作家所擅长的抒情的气氛,而构成这氛围的,又是那虽非纵横磅礴但却醇厚深远的对于人生的热爱,对于崇高的理想的执着,这也是对的,然而仍觉不足。

……

热爱人生,认清现实,这在一个作家,比技巧熟练,其可宝贵,何止百倍;这在一篇作品中,其可宝贵,亦何止百倍。忠实于人生的作家又何必自馁。

郁茹看到茅盾写的序,大为振奋,她说:“沈先生对我所描写的人物理解得多么透彻,对她的思想和行动解释得多么真切、深刻!竟比我自己原来的设计更加清晰、更加积极、更加具体,把我领进一个更加深远的思想境界中去了。”

1944年3月,《遥远的爱》在《文阵新辑·纵横前后方》以“歧路”为题发表。同年4月,《遥远的爱》由重庆自强出版社出版。这部小说改变了郁茹的人生——小说出版后,她去往兰州;1946年,她辗转抵达上海,担任《新民报》记者;1947年,她奔赴香港,担任《华商报》记者,撰写了许多专栏文章。新中国成立后,郁茹由香港至广州,历任《南方日报》记者、编辑、文艺部副主任。1957年,她调入中国作家协会广东分会,致力于儿童文学的创作,代表作有儿童小说《一只眼睛的风波》《曾大惠和周小荔》。粉碎“四人帮”后,她创作了自传体儿童小说《西湖,你可记得我?》,以孩子的视角描绘人间的悲欢离合,凭借此作获得全国儿童文学优秀作品奖。现实主义儿童小说《小猴王大摆泥巴阵》,则充分体现出儿童文学“以儿童为本位”“以儿童为主体”的创作理念,以情感人、以美育人。为了巩固儿童文学的阵地,1983年,郁茹参与创办《少年文艺报》,四年后又创办了《少男少女》杂志,她说:“我之所以要给孩子写东西,是因为我爱孩子。我的童年、少年是非常不幸的,完全没有孩童生活的乐趣。解放后,我想,我们的党,我们的革命先烈已经为孩子敞开了进入幸福生活的大门,那么,我们应该为孩子们认真描绘一下他们光辉、灿烂的未来,让他们成为有理想的人。”

2025年1月15日,郁茹在广州病逝,享年104岁,她可称得上是最长寿的当代女作家之一。