中国现代文学馆的香港记忆

中国现代文学馆自1985年1月5日成立以来,始终肩负着保存中华文学记忆的重要使命。这座由巴金先生倡议建立的文学圣殿,历经四十年发展,已从最初的文学资料馆发展成集图书馆型、档案馆型、展览馆型、研究型、名人故居及博物馆功能于一体的综合性文化机构。2024年5月中国现代文学馆被评定为国家一级博物馆,当年年底馆藏资料突破98万件,其中香港作家文库与文献资料构成中华文化瑰宝的重要拼图。在142个作家文库中,香港作家文库占据5席,共收藏文献10574件,形成跨越时空的文化对话空间。这些珍贵的藏品,不仅记录着香港文学的独特轨迹,更见证着中华文化共同体的血脉相连。

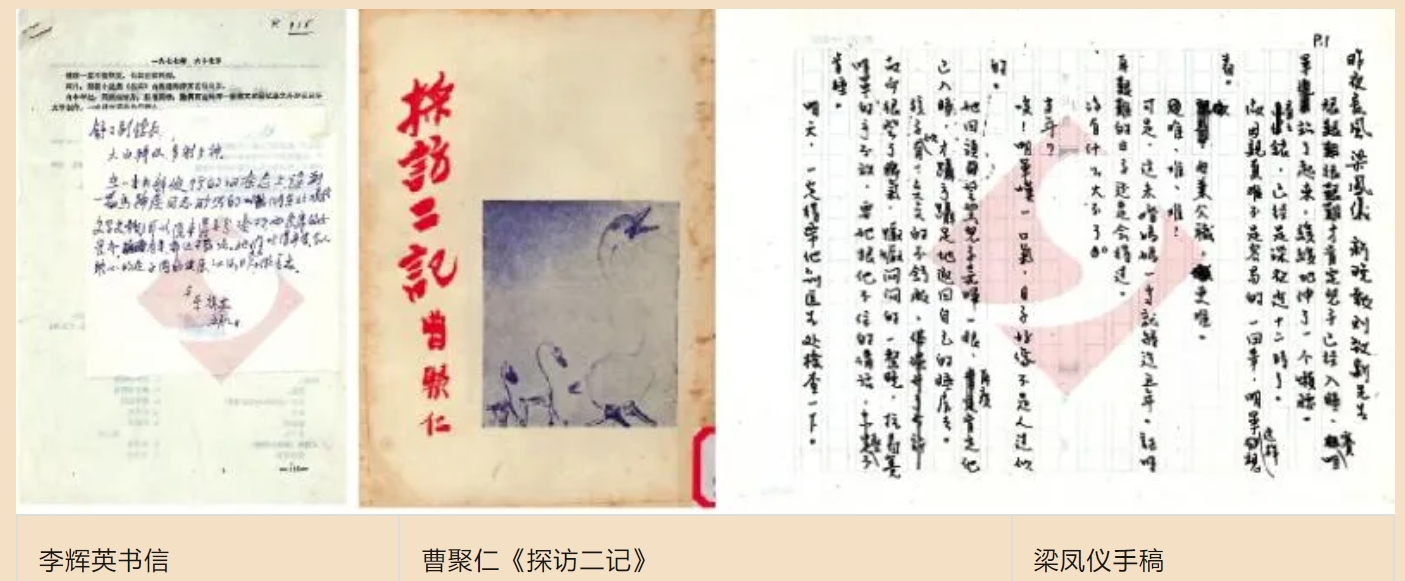

李辉英文库:香江文献的北归序章

1991年5月,香港作家李辉英逝世后,其夫人张周女士秉持丈夫遗愿,专程赴中国现代文学馆签署书面意向书,将李辉英全部藏书捐赠文学馆。这批以1940至1950年代出版物为主的4814件文献,包含抗战时期珍贵史料,承载着特殊历史价值。李辉英作为香港文学的重要开拓者,退休后唯一远行是1984年12月参加第四次全国作家代表大会,亲历中国现代文学馆成立的历史时刻。返港后,李辉英决定将毕生藏书捐赠文学馆。颇具宿命感的是,当这批藏书启运三日后,张周女士猝然病逝,彷彿完成文化传承的使命交接。文学馆为此设立“李辉英文库”,使这批跨越时代的文献正式纳入国家文化典藏体系,成为香港与内地文学血脉相连的永恒见证。

卜少夫文库:半个世纪的媒体史诗

1997年10月24日,香港资深报人卜少夫亲赴中国现代文学馆为“卜少夫文库”落成剪彩。这位曾见证民国风云的社会活动家,分两批捐赠2414件藏品,其中最具历史价值的当属177部《新闻天地》杂志合订本──这份由他独力创办的刊物,自1945年1月创刊至2000年10月停刊,50多年间共计出版677期。此次捐赠的合订本完整无缺,堪称研究中国近现代新闻史的“活化石”。文库中大量五六十年代港台出版物,不少是朋友赠书,很多书上带有作者亲笔签名。这些跨越政治、社会、新闻多领域的藏品,为研究香港文化生态提供了立体样本。

梁羽生文库:武侠世界的立体呈现

2006年7月26日,“梁羽生文化收藏捐赠中国现代文学馆”仪式举行。梁羽生捐赠的421件珍贵文献与实物具体包括:手稿22部,含《从“雷雨”到“我爱耍花枪”》等文稿;书信54封,涵盖金庸、黄苗子、郁风、马国权等致梁羽生的信函,以及梁羽生致刘文良等人的信件;字画6幅,包括马国权赠予的对联等作品;实物6件,如书桌、藤椅、玻璃围棋等日常用品;照片82张,记录其与金庸、台静农、高阳、华罗庚等名人的交往以及学术活动场景;书刊251册,涵盖个人藏书及出版物。中国现代文学馆回赠编号0051的巴金铜铸手模,并于此前赠予《多寿图》(绘有九棵大桃的中国画)。

2006年下半年,“梁羽生文库”正式挂牌,库名由饶宗颐于2004年冬题写(落款“甲申冬选堂题”,“选堂”为其号)。这批捐赠以实物与文献的立体形态,完整保存了新派武侠文学的发展脉络,为研究香港文化生态提供了不可替代的原始档案。2024年3月,中国现代文学馆先后举办梁羽生、金庸百年诞辰纪念座谈会,再现新派武侠的文学巅峰。

梁凤仪文库:跨界融合的时代印记

2014年10月20日,人民文学出版社与中国现代文学馆联合举办梁凤仪作品《我们的故事之乱世佳人:1949-1959年香港故事》中文简体版新书发布会暨读者见面会。梁凤仪自1989年推出首部小说《尽在不言中》后,成为风靡华语世界的畅销作家,其“财经小说”开创了商业与文学融合的新范式。作为同时活跃于商界与文坛的跨界代表,梁凤仪现场向中国现代文学馆捐赠8万元人民币支持文学事业,其个人文库共入藏文献3046件,涵盖小说手稿、商业档案及社会历史文献。梁凤仪的捐赠既是对香港特殊历史阶段的文学纪录,亦为研究商业文化对文学创作的影响提供了独特样本。

群星璀璨的香江文脉

中国现代文学馆还拥有曹聚仁文库,伍集成、陈华英、秦松、萧逸、饮江、高敏文等香港作家的珍贵文献。2024年3月,中国作协举办“万水千山总是情──欢迎港澳作家回家”活动,十余位港澳作家集体捐赠手稿、书信等文献,进一步充实馆藏。这些跨越地域的捐赠,涵盖小说、诗歌、评论、影视等多领域,与既有收藏共同构建起完整的香港文学记忆库。“未怕罡风吹散了热爱,万水千山总是情。”当武侠小说的剑气融入现当代文学的长河,这些静卧中国现代文学馆中的香港记忆,恰似月映千江,将万水千山的深情凝作中华文脉的浩荡气象。