陆文夫的一本散佚书

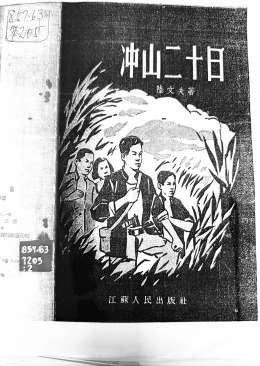

一九五五年江苏人民出版社出版的《冲山二十日》复印本书封

《冲山二十日》这本书,连作者陆文夫先生自己都未曾留存。

书的出版时间是1955年4月,由江苏人民出版社出版。当时的版权页上要有书刊出版营业许可登记证,这本书的登记证号码为:江苏省书刊出版营业许可登出001号;书号是宁0544,且全文采用繁体字印刷。全书仅有1.5万字,薄薄的38页单行本,印数4000册,定价一角二分。

这无疑是陆先生的第一本书。

28岁作《小巷深处》一举成名

陆文夫1928年出生于江苏泰兴七圩(今属泰兴虹桥镇),自幼话不多,消瘦,大眼睛有神,学习成绩在同学中始终名列前茅。

1945年初秋,他凭一篇题为《故乡的交通》的考试作文,获得满分成绩,成功被面向全省招生的苏州中学录取。得知自己榜上有名后,他便兴冲冲地南渡长江赶到了苏州,开启学校住读生活。苏州有亲戚,周末时,他经常到亲戚家度过。

高中毕业那年,怀揣着对光明的向往,他投身革命,北上渡江,考进了当时属于军事编制的苏北盐城华中大学。1949年毕业后他被分配至苏北解放区,从事新闻和文化工作。当年,他随大军渡江南下,回到读中学的苏州,任新华社苏州支社采访员,后编入《新苏州报》(《苏州日报》前身)做摄影记者。任职期间,他拍摄了大量珍贵的新闻照片,其中就包括公审胡肇汉的经典影像——胡肇汉正是《沙家浜》中土匪司令胡传魁的原型。

我在苏州日报社成立《姑苏晚报》之际,有幸走进陆先生家采访并约稿,他与夫人管毓柔热情地接待了我。他说,就不要一本正经地写什么专访了,也没有多少新鲜的内容可挖掘,有空来聊聊天吧,说说报社的事儿。在报纸上开“陆文夫专栏”是不可能的,实在没空,偶尔写一篇倒是可以的。管阿姨也在一旁帮忙解围,说老陆身体不好,你们就不要给他下套子了。

陆先生和管阿姨都曾是报社记者。在报社有个传统,无论职务与资历,晚辈对长辈都以“老”字相称,故而陆文夫被唤作“老陆”,他的夫人则被称为“老管”。

1992年我进入苏州日报社时,陆先生已离开报社多年,而管阿姨刚从报社群工部离休不久。出于生涩,我并未遵循报社传统,而是恭敬地称陆先生为“陆老师”,唤他夫人作“管阿姨”。交谈中,陆老师大多时候都在认真倾听,插话很少,微笑着。当察觉我的话渐少时,他才慢慢话多一点,分享自己的身体状况,还热情邀请我为他主编的《苏州杂志》撰稿,并风趣地以“交换”来形容合作——我为杂志写长稿,他为我写短稿。

陆先生一生低调,不爱宣扬自己的履历,其实,他当时随大军南下进苏州时,身穿的是解放军军装。后来,我每每经过银杏桥,看到他桥下的房子,总会不由自主地想象他身着军装英姿飒爽进城的模样。1955年,他正式走上文学创作之路,次年凭借短篇小说《小巷深处》一举成名,并于1957年调入江苏省文联,开启专业创作生涯。

作者竟没留存“第一本书”

而《冲山二十日》,推测写作时间当在1954年或者之前。

严格意义上来说,陆先生或许并未将这本小书视作真正的文学创作。书中收录的是纪实故事集,所有事件均源于真实发生的经历,只是采用了文学笔法进行书写,其中的环境描写、人物对话都颇具小说韵味。但这毕竟是他的第一本书,至少也是他写作小说前的热身。若说陆先生的著述生涯始于红色文学,此言不虚。

新四军研究会的顾问沈伟东先生,在研究会工作了二十多年。正是他历经波折,2012年寻得了这本《冲山二十日》。在冲山筹建新四军太湖游击支队纪念馆时,他深知陆文夫先生早年著作《冲山二十日》具有极高的史料价值,便决心一定要找到这本书。他早年也在苏州日报社工作过,与陆夫人是同事,遂很有把握地登门求助,但主人自己称也没有这本书了。

陆文夫先生一生坎坷,在苏州机床厂学过徒,在苏纶厂做过技术骨干,最艰难的还是挈妇将雏被下放到苏北9年。虽说没有干很重的农活,但他只可以辅导基层文化写作,丧失了个人创作与发表的权利。动荡的年代让他的许多资料都散佚难找,《冲山二十日》便是其中之一。但沈老师性格执着,想方设法也要帮助冲山筹建的新四军太湖游击队纪念馆找到这本书,甚至觉得自己肩负着替陆文夫夫妇找回战乱中散失“长子”的使命!

沈老师先是向苏州图书馆求援。苏州图书馆仔细检索后,没有找到这本书。之后,他利用自己的社会关系,向苏州的高校和大企业的图书馆求援,还是没有线索;迫不得已,只好扩大搜索半径,直接向北京的中国现代文学馆求援。他不相信陆文夫这么大的当代作家的第一本书,他们会不收集。电话回复证实了他的猜想,但面对扫描复印的请求,文学馆明确告知爱莫能助。因为这本书并不是作者捐献的,他们不可以外借,也不能复印,需要者可到馆里自己用圆珠笔抄录。

几经波折求得复印本

不甘心。求助上海图书馆。

这回终于得到让沈先生眉开眼笑的答复:他们一个分馆里藏有这本书,并主动提出复印后邮寄。沈先生大喜过望,连忙遵嘱提供研究会地址。就这样,这本复印的书终于回到了它的诞生地苏州,仿佛漂泊多年的游子重归故里。

但好事多磨,不知是有人识货还是其他原因,来研究会的翻阅者,其中就有人学做了孔乙己,让这本书成了断线的风筝,杳无音信。无奈之下,沈先生再次致电上海图书馆告知原委,愿意将两次的复印费、邮寄费一并呈上。电话那头说,这是他们的服务范围,无需研究会出费用,复印好后会按原地址再次寄达。

沈先生对我说,想当年,《沙家浜》在全国各地上千个剧团和团体竞相排演,红遍大江南北,发轫点就是上海沪剧团,他们看中了这个题材,投入创作排演了沪剧《芦荡火种》,后经毛主席提议改编为《沙家浜》,成为全国传唱的经典京剧。苏州这个红色文化的制高点,就是上海人民帮助打造的。如今,苏州新四军研究会需要一本踏破铁鞋无觅处的红色书籍,又是他们再次伸出了援手。

我听后深受感动,记录下关于这本红色故事集的书外故事。

(作者为苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会副秘书长)