“声音,热泪和劳作” ——读曼德尔施塔姆的诗歌兼谈王家新的翻译

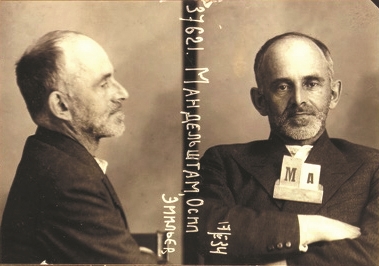

曼德尔施塔姆

诗人保罗·策兰在《曼德尔施塔姆诗歌译后记》中,认为“曼德尔施塔姆,达到了他的同时代人无可比拟的程度,他写诗进入一个我们通过语言都可以接近并感知的地方,在那里,围绕一个提供形式和真实的中心,围绕着个人的存在,以其永久的心跳向他自己的和世界的时日发出挑战”。诗人曼德尔施塔姆以“刺骨严寒中的燃烧”,深入到历史生存的艰难之中,测度着个体生命追索光明的精神运行。无疑,这是一片发出夺目光辉的严酷的星辰,以“一个着火的头颅”冲击着生命劫毁的异变时刻,他的诗篇被苦涩的大地所孕育,而形成了与时间相抗衡的动人力量,在诗人、译者王家新看来,“它们用‘借来的’时间活着,而又最终战胜了时间”。这是一位和着“流血的沙”,进入到“丰饶的黑色沉默”当中的诗人,他在时间的灰烬之中,容留自由的差异和对于生命本身的热望,而使得那些被“粉碎的部分形成了整体的合唱”。1934年被流放到沃罗涅日的曼德尔施塔姆,迎来了他生命中极为重要的时刻,诗人为这一片裹着霜寒与粗粝大气的黑色大地所惊异,或许说是诗人内心关于诗、关于生命的至高信仰,于此至深地被语言的犁铧翻开,他感受到一种久远而切近的动人召唤,如其所示“我看见/这有限疆域中敞开的无限”。

对于那遥远历史时空中,曾无声地搅动曼德尔施塔姆的翻起的沃土、静谧平原与未被驯服的黑色大地的重负,在时隔多年后久久地重新激荡于诗人王家新的心灵世界。结冰的河流,残渣的空气中,仍有升起的光和空气中的歌唱,这躺在大地深处的“嘴唇嚅动”,而“耳廓”张开为雪所围绕,领受命定的倾听,诗如何向他述说艰难与忍受,“咕哝”大平原上的迷雾、饥饿与暴风雪。正是不可割舍的永久挂怀和对于沃罗涅日诗歌“奇迹”的嘱望,一再引领王家新重新回到这“不是规规矩矩”的浸在黑水里的土地,在语言降生的创造性的译写中,续接那动人的精神运行与幸存的“呼吸的重负”。这同样是语言持续的锻打淬炼和庄严的生命承诺践行。如今我们看到的“雅众诗丛”《永存我的话语:曼德尔施塔姆沃罗涅日诗集》,是在此前的《我的世纪,我的野兽:曼德尔施塔姆诗选》中“在流放地:沃罗涅日诗抄”基础上的更新与扩展,由诗人三册“沃罗涅日笔记本”近百首诗作构成,并附录有阿赫玛托娃、娜杰日达、娜塔雅书信及保罗·策兰、柯里弗林等相关评论,体现出一种探察精神性存在的“在的地形学”。如同诗人早年于《词语与文化》所说,“诗歌是犁铧,它翻开时间,以使它的深层、它的黑土翻露出来”,由此诗歌的“韵律护住了他们的躯体”,指向了灵魂的拯救与存在的揭示。这其中有着“变血为墨迹的阵痛”,倾心投入的炽热翻译,也必然成为了一种巨大的生命感通与回应,是如策兰所谈及的“存在——为了相互存在”,而以对话的形式联结起历史的在场。

在曼德尔施塔姆看来,沃罗涅日这一片黑土地的“继母平原”,陌生而独异,广袤而直通“海洋的核心”,接通了辽远的天地,风与影都在承受雨雪与“更久远的黑暗”,这是一片抚慰生命与庇护灵魂的栖息地与寄身之所。于是,在诗人的血痂凝结的地方,透露出难以抑制的兴奋与复杂的情感纠葛,他的呼吸得以延伸,而沃罗涅日也成为了一种精神性存在的巨大象征,“犁头翻起的沃土多么令人愉悦!/平原多么静谧,已进入四月的鼓胀”(《黑色大地》),“它看上去多动人,颧骨和心是多么高,/被犁铧翻起的闪亮泥土是多么肥沃。/大平原多么静谧,在四月里静静泛绿。/而这天空,天空——你的米开朗琪罗!”(《我不得不活着》)诗人以其诚实的语言劳作,隐秘而深刻地呼应着这片本源之地,于此生与死一切都已赤裸,译者与诗人不得不重新发明一种足以与这“金翅雀的故乡”相对位的语言,而“勉励撑持在暴力的大地上”,爱与悲欢,泪与苦难交织,引发着生命的赤裸与诗心燃烧,那“双唇间的咕哝”,化为了“敏感的紫色墨水依然在写”。

沃罗涅日成为诗人的幸存之地,历史阴影中曼德尔施塔姆集结起语言孤绝的力量,从丰饶的生命与诗性艺术质地上,都实现了创化般的“突变”与迸发。如同诗人阿赫玛托娃在《回忆曼德尔施塔姆》中,所指出“从曼德尔施塔姆的诗中透出了空间、广度和一种更深沉的呼吸”。可以说,诗人于沃罗涅日期间的创作,形成了一种独异的风格,向本源与存在的敞开,生命与语言的韧性载力及其幅度,被一再延伸向辽阔的冷冽的大气运行之中。那里是“泥泞的庄稼,风暴的吊桶”,“我的嘴里满是空气,/向日葵的逼人的太阳群/直接旋转进眼睛里”(《这个地区浸在黑水里》),“满满一吊桶的风暴/顺着铁链,被铰进黑水深处”“看:天空更高了——/新的家,新的房子,新的屋顶——/升起在大街上,光,日子!”(《满满一吊桶的风暴》)这些从精神创痛中冲撞而出的词语,生长于诗人的“伤口”之中,为译者灵视相接的目光所凝结,我们清晰地看到王家新在语言转换过程中,如何挖掘并竭力激发出语言的极限潜能,以负载起诗人自沃罗涅日遥遥的“走来之语”。

于此,他听到诗人胸腔嗡鸣的伤痛与不被历史消化的骨刺搅动,“像是阴柔的银子在燃烧”,“这银制品的安静犁铧的/铁尖,诗人的声音”,令人惊异地呈现出语言闪光般的生命重量,如“啊请给我一寸海的蓝色,为恰好能穿过针眼”(《日子有五个头》),“我愿这个思想的身体——变成一条街,一个国家,/愿这烧焦的带脊椎的遗骨,/发现自己真正的长度。”(《我将不向大地归还……》)这些被译者“创造之手”所传递的时间承受中的诗行,剖开了黑色泥土的燃烧,那嘴唇的“嚅动”和永在的“低语”,令人为之动容。同样,是命定的力量与领受,使得诗人将放逐的诅咒化为了诗歌永恒的祝福,使得王家新携带着自身的精神性敏锐洞察,投入到翻译的语言锻打之中。我们看到在诗作《亲爱的世界酵母》中,译者与诗人是怎样一起于汉语中热泪相遇:

亲爱的世界酵母:

声音,热泪和劳作——

雨水的重压,

麻烦的酿造,

从怎样的矿砂里可以回收

那些失去的声音?

在乞讨者的记忆里,

第一次,壕沟打开了

充满了青铜的水——

而你将摸索着上路,每一步

都令人打战,你既是瞎子

也是他的导游……

从“个人精神的地理学”而言,沃罗涅日广阔的空间,实现了曼德尔施塔姆现实与精神意义上的双重“换气”,这里独特的地理风貌与诗人苦难中的感受力形成了特定的契合,他早期的“世界文化的怀乡之思”也得以延伸释放。诗人不无希冀地写下,“如今我被织进光的蛛网/生活在黑发、棕色头发的阴影下——/人们需要光,需要清澈发蓝的空气”,“人们需要属于他们自己的诗,/整天都因为它而醒着,/沐浴在它的声音里——/那亚麻般卷曲、光的头发的波浪……”,“我爱这霜寒的呼吸/和冬日忏悔般的水蒸气”,他清晰地意识到被时间所赋予的生命光辉,“就像伦勃朗,光和影的殉难者,/我已进入增长的时间深处——”,“但是我的一根肋骨是燃烧的尖矛”。也正是置身于沃罗涅日大平原,重新激发了曼德尔施塔姆对于本源的进入与探求,由此他的写作与口述,行进于存在的敞开之中,那里是“深喉音的乌拉尔,多肌肉的伏尔加”,而不可遏制地朝向了更为恒久的生命视域,“而我必须以全部的肺来呼吸你们”。这“以空气为见证人”的创伤展翅,被大平原黑色的水光与泥土所照亮,一双凝血的眼睛,“在充满的光流量中,它勉力辨认着/一道黑暗、孤单的星系”,这一切的呈现都有赖于王家新深入到艰辛的泪水“辨认”中,形成带有曼德尔施塔姆自身独特精神气息的语言内韵。

维克托·柯里弗林曾在《沃罗涅日的乌鸦与刀》中,认为“为了重新开始言说,曼德尔施塔姆必须如同死去一般在一段时间内化为无言大地的一部分,然后才能使语言的能量从中恣意溢出”。我们于王家新的译文中感受到,沃罗涅日对于曼德尔施塔姆而言,意味着一种命运的“发生”及其奇异的“对位”,是诗人在“自身存在的倾斜度”中需倾注生命去领受的所在,是需用“空气墨水”来书写的哀歌。面对其晚期诗作《给娜塔雅·施坦碧尔》,王家新精准地指出,“一种从死亡中再次打开的创世般的视野!诗人最终达成的,仍是对爱、信念和苦难的希望本身的肯定”。幻象的大海的蓝色流苏、被大风收割的人,都汇入到了“空气的歌唱”,向我们涌现而来的是深深地扎入沃罗涅日黑色大地的“声音,热泪和劳作”,终是化为了语言中的存在和大地的倾听:

那曾跨出的一步,我们再也不能跨出。

花朵永恒,天空完整。

前面什么也没有,除了一句承诺。

(作者系河北师范大学文学院教师)