名刺“短信”有文人故事

近日,国学大师王国维的一张名刺,出现在拍卖会上,颇为引人瞩目。尤其特别的是,这张名刺之上,还有王氏亲笔所写的一通“短信”,更是颇为宝贵。

所谓“名刺”,乃是旧时互通姓名时所用到的一张写有个人姓名及职衔的纸片,后世又将之通称为“名片”。名刺的出现年代,最早可溯至春秋战国时期。那时纸张还没有发明,投呈者将个人姓名等文字写在竹片或木片上,这即是名刺的雏形,当时称之为“谒”。大约到东汉末年正式出现了“名刺”的称谓。至于缘何称为“刺”,《文心雕龙》解释称,“刺者,达也,若针之通结也”。

古人交往多用名刺,唐代元稹《重酬乐天诗》有云:“最笑近来黄叔度,自投名刺占陂湖”。及至明清两代,名刺的尺寸、颜色、字体及款式等,渐成惯例。

名刺上附有“短信”,在文人交往中并不鲜见。而这些“短信”,也是研究历史的佐证。

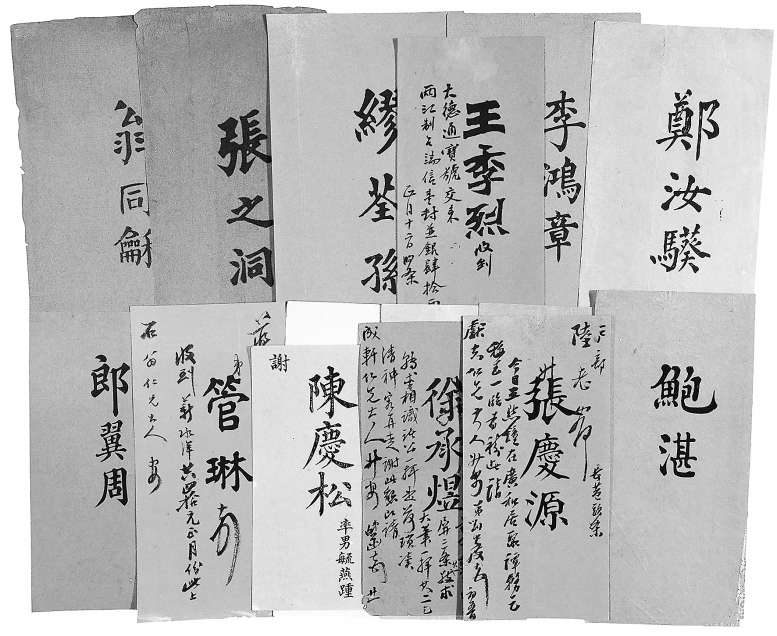

晚清官员名刺一组,其中不少附有“短信”

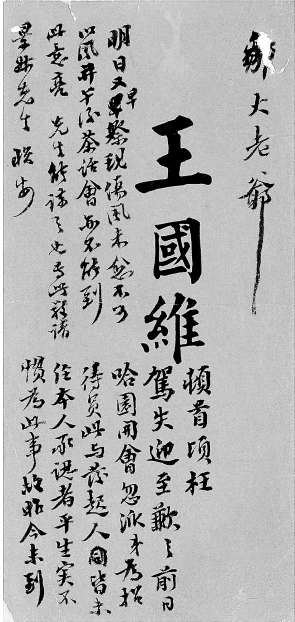

1916年10月13日王国维投呈邹景叔的名刺

名刺透露王国维生活状况

前文所述王国维名刺上的“短信”内容为:“顿首。顷枉驾失迎,至歉至歉。前日哈园开会,忽派弟为招待员,此与发起人皆未经本人承认者。平生实不惯为此事,故昨、今未到,明日又早祭,现伤风未愈,不可以风,并午后茶话会亦不能到,此意亮先生能谅之也。专此,敬请景叔先生晚安。”

据查证,此“短信”没有被收入《王国维全集·书信》一卷,可称“佚信”。不过,《王国维全集·书信》所收入的另一通信中,倒是提到过此“短信”。那是在王氏写于1916年10月14日致罗振玉的信中,有“昨晚景叔又来约,适外出未晤,归乃作函告以该园强予徽章等无礼之事”云云,这里提到的“函”,应当就是指这张写有“短信”的名刺。据此可知,这张名刺是王国维于1916年10月13日夜,写致并投呈给邹景叔的。

事实上,这已经不是王国维第一次将“短信”写在名刺上了。就在1916年初,王国维携家眷从日本京都返回国内,亟待谋职。轮船抵达上海后,王氏一家人暂时居住在同窗旧友樊炳清家中。2月13日,王国维将一张写有“短信”的名刺,投呈到邹景叔宅中,内容为:“顿首。弟于初七日抵此,寓北山路棣隆里一街三号樊宅。兄何时可来?到后请示知,以便奉诣。此请景叔先生道安。”

值得一提的是,这张名刺,也曾是一件并不为国内学术界所知的拍卖品,而名刺上的“短信”,也没有被收入《王国维全集》。由此看来,这类写在名刺上的名人“短信”,既不易寻获,又较易为人忽视。但此类信息,对于研究名人生平事迹,却又有着不可或缺、弥足珍贵的文献价值。

言及于此,有必要介绍一下王国维一到上海便急欲一见的“邹景叔”了。此人原名邹安(1864年—1940年),光绪年间进士,擅金石文字之学,富收藏,精鉴赏,博览古器,考订精详。

王国维之所以急于面晤这位同乡,乃是因生计所迫,想要到犹太裔富商哈同处谋职。邹景叔早已任教于哈同创办的仓圣明智大学,因此,在决定是否入职之前,王国维希望能和邹景叔私下交流一下意见。之后不久,王国维勉强入职,负责编撰刊物《学术丛编》,而邹景叔当时则负责编撰《艺术丛编》。

之所以是“勉强”入职,乃因王氏听闻校方总管姬佛陀为人悭吝,恐怕难以相处,且此处人际关系过于复杂,若非生计所迫,绝不愿在此周旋折腾。事实上,在向邹景叔宅中投下那张附有“短信”的名刺之前,王国维于2月11日曾致信罗振玉,在信中表明了此次入职的一些基本原则和底线,希望借此能确保自己只是在此谋得一份薪资养家,不会因此太多牵绊而影响个人治学生涯。信中这样写道:“现在景叔回杭,一二日内可至,俟景叔到后与之一见,看其(姬佛陀)为人再定办法。大约不出二途:(一)使景叔能负责任,则我处只严定办事界限,使景叔担保每月交稿若干,润费若干,不问其他;(二)……此次无论如何,学堂事决不问,哈君屋决不住……”

从信中所强调的个人入职底线来看,王氏只想在此专职编撰稿件,别的事务概不涉入,坚决不愿牵扯到任何日常事务之中。通过后来王、罗二人的大量通信来看,王氏入职哈同花园之后,虽经邹景叔尽力斡旋,对这份工作仍有些既不情愿,又无可奈何的情绪。

时至1916年10月中旬,王国维突然遭受到了一次人格精神上的“重创”。原来,这段时间哈同花园中创设广仓学会,有人指派王国维写一篇记述学会缘起之类的启事。王“乃随意写空话数百字与之”,“而六十余(岁)老人乃更作一启发布”。原本,王氏既不愿写这类文字,勉强写毕后又被否定,也抱着无所谓的态度。为此,在10月14日致罗振玉的信中称,“此事在维以为脱此关系,深以为幸”。没想到,邹景叔偏偏要为自己的同乡讨个公道,遂与这位否定王氏文笔的老人“大起冲突”,“力诋为荒谬”。不过,最终印行的还是这位老人所写启事,且还在没有征得本人同意的情况下,将王国维列为学会发起人之一,印在了这张启事上。更令王氏不满的是,还将其指派为“招待员”,给其派发了专用徽章,令其佩戴于胸前。对此,王氏坚决不从,将徽章“藏之不用”,之后“即拟绝迹不往”。

正是在致信罗振玉的前一天,邹景叔又来约见王国维,可能是想就此事劝慰一下。不巧的是,当时王氏外出,二人未能晤面。外出返归之后,王氏深感有明确表示个人态度之必要,于是“归乃作函告以该园强予徽章等无礼之事”,这是要向邹氏表明前几次开会没有出席的前因,同时还表达出了随后也不会出席此类会议的一番原由,对此也诚挚地向其致以歉意。所有这一切,都附写在了王氏名刺之上。

胡适在名片写“荐稿信”

与王国维有着诸多交集的胡适,在名刺“短信”方面也有着不少故事。在民国时期商务印书馆的旧存文档中,有一份发明“新式速记”的学者刘学濬的简历,其上粘贴着胡适的名片,名片上写有一封“荐稿信”:“云五先生:刘学濬先生(两年前曾作赵元任兄的助理员)著有‘新式速记’一书,他很自信,很想由贵馆出版。我劝他和先生接洽,倘蒙许他寄呈审查,至感。适上,廿四,四,七。”

这封简短的“荐稿信”虽未被收录在《胡适全集》《胡适文集》《胡适书信集》等通行文献中,却真实地反映了胡适对学术交流与推广的支持。刘学濬作为中国速记学领域的先行者,在多个学术领域都有所涉猎,胡适为其向商务印书馆总经理王云五推荐书稿,不仅体现了胡适对人才的赏识,也见证了当时文化学术领域的交流与互动。

类似这样的胡适名片,应当还有不少。值得一提的是,当时还曾有一本政府内刊,径直将胡适投呈给某位官员的名片上所附之“短信”,全文照录并刊发了出来,意在令内部读者周知此事,这又是怎么一回事儿呢?

原来,1948年10月20日,胡适在浙江大学讲演。因工作日程排得很紧,下午4时,讲演完毕的胡适即刻从杭州乘车返归上海。临行前,胡适给时任杭州市长的周象贤留下了一张名片,名片上写有几行简短的留言。

十天之后,当时的《杭州市政》封面上,醒目地印着“胡适来杭游览留片向市长道别”的报道标题,并附有胡适名片上的留言内容。其实,胡适的留言并没有什么特别的内容,更像是对一位久未谋面的旧友,予以道别留言罢了。只不过,刊物编辑以“其文字似有韵脚,琅琅可诵,宛如一首新诗”的特别介绍,再加之胡适“来杭游览,勾留二日,各方知者极少,即胡氏老友之周市长亦于渠离杭之日得知”,给人以神秘匆促之感,做成了一篇颇为引人注目的头条报道。

对于约略了解胡适生平的读者而言,这么一篇共计500余字的报道,以及包含其中的约70字的附写在名片上的“短信”,即已大致勾勒出了胡适生前最后一次杭州之旅的行迹。那渗透于字里行间的历史信息,有着不可多得的生动鲜活之感——所谓“历史现场感”,无非即是如此这般。

至于报道中称胡适和周象贤的“老友”关系,大概是指二人既曾为同学,又曾为同事的关系。1910年,胡、周二人均考取美国庚子赔款第二批留学生。周氏于美国麻省理工大学和加利福尼亚大学毕业,归国又在北大出任工科讲师,与当时同在北大任教的胡适有同事之谊。