蛇妖故事与《白蛇传》

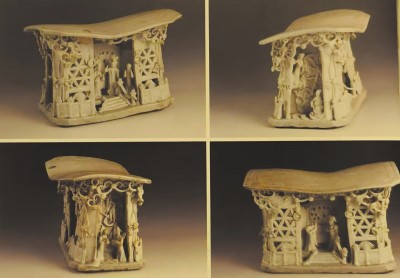

(元)青白釉《白蛇传》戏剧景物枕,丰城市博物馆藏

这件景德镇湖田窑青白釉瓷枕长22.3厘米、宽13.8厘米、高14.0厘米。枕身四面均采用透雕的手法表现了彩棚戏台演出《白蛇传》的场景。棚台两侧有彩门,以六瓣栀子花连弧图案为窗棂;棚台前左右立栏杆,栏杆扶手饰仰莲图案;棚台内分别演出《白蛇传》中断桥、借伞、还伞、水漫金山四出经典剧目。

魏晋时期,随着志怪小说的流行,民间演绎出了大量蛇妖幻化成人形,作妖害人的故事。最初,蛇往往通过障眼法来迷惑人,如伪装成高门大户的富贵之家来诱骗女孩子。这样的故事不胜枚举:

晋太元(东晋孝武帝司马曜的年号,376-396年使用)中,有士人嫁女于近村者,至时,夫家遣人来迎女。女家别遣发,又令乳母送之。既至,重门累阁,拟于王侯。廊柱下有灯火,一婢子严妆直守,后房帷帐甚美。至夜,女抱乳母涕泣,而口不得言。乳母密于帐中以手潜摸之,得一蛇,如数围柱,缠其女,从足至头。乳母惊走出外。柱下守灯婢子,悉是小蛇,灯火乃是蛇眼。(《搜神后记》卷十)

在这个故事里,女孩嫁给了一个读书人,男方家的门户楼阁重重叠叠,堪比王侯之家,极其富贵。但是到了晚上,陪嫁过去的乳母看到女孩在哭泣,然后就悄悄把手伸进帐内,结果居然摸到了一条大蛇,把女孩从头到脚缠了起来,吓得她慌忙跑出门外,但一看周围的婢女,竟然也全部都是小蛇,廊柱下的灯火竟然是蛇女的眼睛在发光。

如果说这一时期的蛇妖故事中人物都还无名无姓,那么到了唐代,蛇妖故事中竟然出现了历史上有明确记载的人物:

华阴县令王真妻赵氏者,燕中富人之女也,美容貌,少适王真。洎随之任,近半年,忽有一少年,每伺真出,即辄至赵氏寝室。既频往来,因戏诱赵氏私之。忽一日,王真自外入,乃见此少年与赵氏同席,饮酌欢笑,甚大惊讶。赵氏不觉自仆气绝,其少年化一大蛇,奔突而去。真乃令侍婢扶腋起之,俄而赵氏亦化一蛇,奔突俱去,王真遂逐之,见随前出者俱入华山,久之不见。(《潇湘录》)

历史上的王真是华州华阴人,曾先后辅佐庆王和忠王,担任寻阳参军和尚辇奉御。在这个故事中,王真的妻子赵氏原本是一条蛇,她化为人形,伪装成容貌姣好的燕地富家女,后来,当王真赴任华阴县令后,却有一个美少年与赵氏暗通款曲,结果有一天被王真撞见,赵氏与美少年双双化蛇而去。故事中的王真是华阴县令,而历史上的王真是华阴人,天底下绝不会有如此巧合的事,显然这是有人假借故事中的情节对现实中的王真进行诽谤和污蔑。

在这一时期,中国历史上最为经典的蛇妖故事——《白蛇传》的雏形开始出现。这个家喻户晓的蛇妖故事,经过了上千年的加工改编,才有了如今我们所看到的样子。最初的故事并不叫《白蛇传》,而是《博异志》中的《李黄》篇:元和二年(807),家境优渥的李黄有一天在长安东市遇见了“绰约有绝代之色”的白衣美人,他不仅帮其还清了三万钱的欠债,还在美人的住所“一住三日,饮乐无所不至”,结果回到家后的李黄已是“身渐消尽”“唯有头存”,最后家人四处打听,才知晓那宅院本是一座空宅,“往往有巨白蛇在树下,便无别物”。

到了宋代,《西湖三塔记》为《白蛇传》贡献了更多的细节。从这个话本开始,《白蛇传》的舞台正式被搬到了宋代的杭州西湖,这也是后世《白蛇传》中白娘子和许仙初次相见的地方。故事的主人公名叫奚宣赞,从名字的读音上,已能够看出与“许仙”的相近之处。故事讲述了奚宣赞因帮助迷路的女孩,与化身白衣美妇的白蛇精相遇,却两次三番差点被其所害,后来幸得其叔父奚真人相救,最终将白蛇妖镇于西湖三塔下。

到了明代,冯梦龙在《警世通言》中所辑录的话本《白娘子永镇雷峰塔》构建了我们熟知的《白蛇传》的基本架构,不仅情节更加丰富,而且对人物的刻画也更加丰满。白娘子虽然妖气尚未脱尽,但已经是一个大胆追求爱情的“义妖”,所作所为只为自己的心爱之人;而许宣则是一个庸俗、怯懦的小市民,听风便是雨,与白娘子形成了鲜明对比。除此之外,故事中的道士已不复当年,其粗陋的法术沦为了人们的笑柄;能降服蛇妖的人变成了得道高僧。

清代在前代的基础上进一步发展,晚清的《浙江杭州府钱塘县雷峰宝卷》终于形成了圆满的故事,不仅交代了许宣与白娘子的姻缘前世注定,而且通过白娘子为了救夫盗取仙草、水漫金山,以及被法海收服后妻离子散,再到后来两人的儿子许梦蛟祭塔认父、金榜题名,最终救出母亲,将人世间的夫妻、孝子之情演绎得淋漓尽致。可以说,经过1000多年的演变,《白蛇传》已经从原本荒诞不经的故事演变成为一个完美彰显封建家庭人伦的教化之作。

尽管《白蛇传》中将蛇妖演绎成一个有情有义的角色,但在更多时候,蛇妖魅惑害人的形象更为深入人心。直到近代,鲁迅在《从百草园到三味书屋》中还讲述了小时候长妈妈给他讲美女蛇吃人肉的故事。之所以人们世世代代用蛇妖的故事吓人,就是因为人们畏蛇,所谓“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。于是,人们由畏生恨,将蛇与毒蝎合在一起,用来形容人心的歹毒。

唯天有二气,一阴而一阳。阴毒产蛇蝎,阳和生莺凰。安得蛇蝎死,不为人之殃。安得凤凰生,长为国之祥。(邵雍《唯天有二气》

在北宋邵雍的这首诗中,蛇、蝎是“阴毒”的产物,与之相对应,莺、凰则是“阳和”的结果。人们希望蛇蝎死,免除人间的灾祸,也希望凤凰生,迎来国家的福祉。南宋僧人普济在《五灯会元》卷二十中写道,“古今善知识,佛口蛇心;天下衲僧,自投笼槛”。《达摩宝传》将“佛口蛇心”解释为“貌慈悲,心毒恶”,与“人面兽心”意思相近,显然也是沿用了这一意象。

到了元代,人们基于蛇、蝎的阴毒,衍生出了“蛇蝎心肠”的成语。元代杂剧《金水桥陈琳抱妆盒》讲述了宋真宗时宫女寇承御和内使陈琳救太子的故事,在故事的开头,李美人为宋真宗生下太子,刘皇后心怀嫉妒,密遣宫女寇承御将太子刺死,于是第二折写道:“刘皇后,肯耽待? 便是蛇蝎心肠,不似般恁毒害!”后来,人们便用“蛇蝎心肠”来比喻人的狠毒,沿用至今。

(本文摘自《此间鸟兽:文物里的中华文明》,任疆著,北京理工大学出版社2024年7月第一版。文字由燕婵整理)