2024年法语文学:对现实世界的忧思与探寻

个体生命对历史的注视

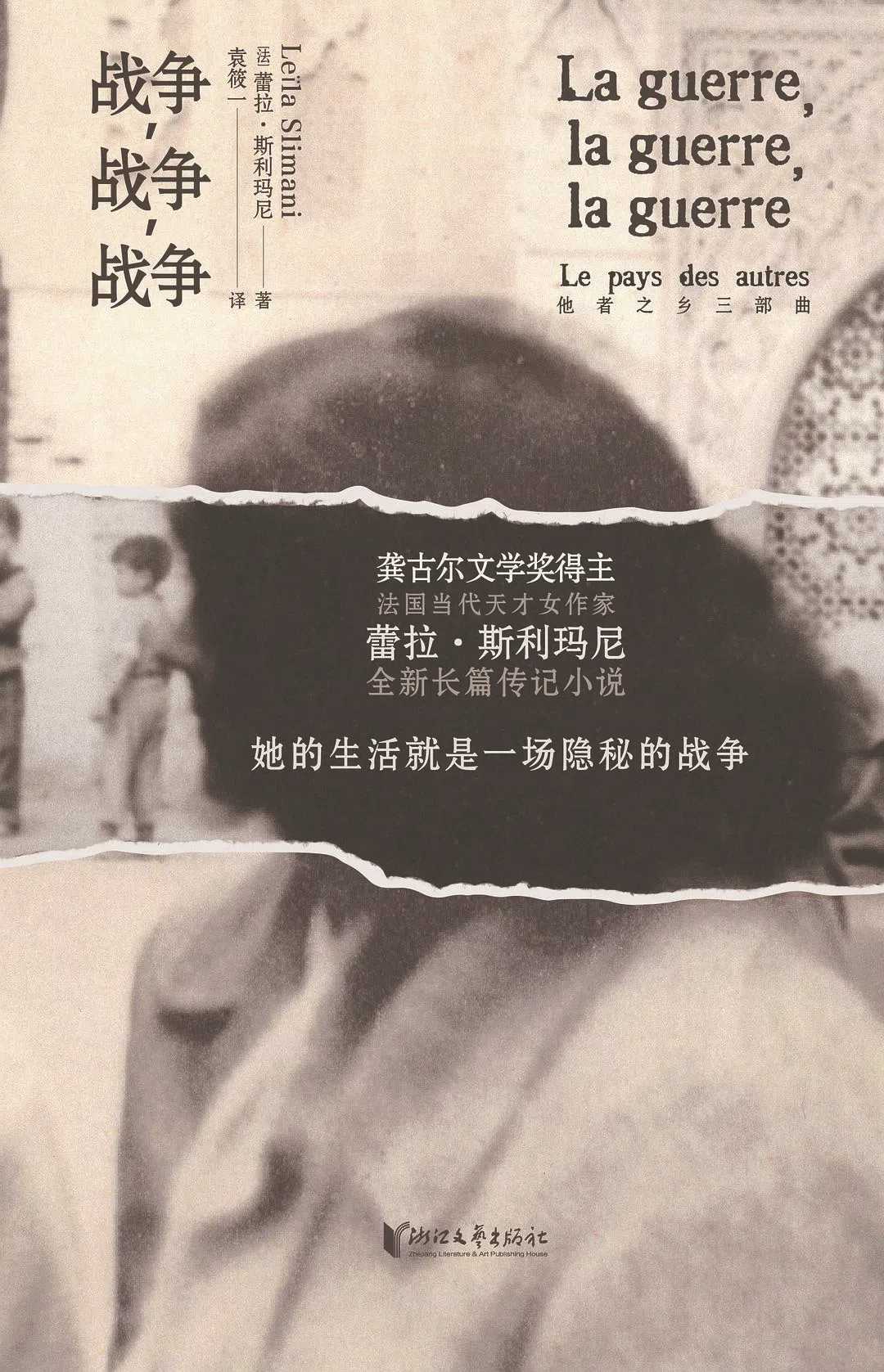

2024年10月,摩洛哥裔法国作家蕾拉·斯利玛尼(Leïla Slimani)“他者之乡”三部曲第一部的中译本出版,作品名叫《战争,战争,战争》。“战争,战争,战争”成为2024年法语文学的一个关键词。战争对个体带来的创伤与影响,如何抚平过去的伤痛,抑或是对抗记忆的遗忘,这些主题都在这部文学作品中有所呈现。

2024年11月4日,法国最负盛名的文学奖项龚古尔文学奖揭晓,阿尔及利亚裔法国作家、记者卡迈勒·达乌德(Kamel Daoud)凭借小说《天堂女神》(Houris)获此殊荣。达乌德1970年出生于阿尔及利亚,职业初期投身文学行业,加入《奥兰商报》,调查阿尔及利亚大屠杀。2000年初,达乌德开始出版小说,获得了越来越多的关注度。他在2015年凭借《默尔索案调查》获得龚古尔奖首作奖,该书已被翻译成中文,2017年由上海的99读书人引进出版。

《天堂女神》由伽利玛出版社出版,背景设置为阿尔及利亚十年内战时期,即1992年至2002年,以一名女性战争幸存者的视角回顾了那段充满血腥的岁月。龚古尔文学奖评委菲利普·克洛代尔在颁奖词中表示,这部小说证明,文学作品凭借其审视现实的自由度和情感密度,可以在一个民族的历史叙事之外,找到另一条通往记忆的道路。达乌德摘得龚古尔文学奖桂冠实至名归,他在第一轮投票中获得了6票的绝对多数选票,远超其他几位入围作者。达乌德在获奖后表示,这不仅是他个人的成功,也是对所有初出茅庐的阿尔及利亚作家们的鼓励。他将这本书称作是“朝着希望迈进的书”,可以让更多人体会到自由的可贵,特别是女性自由。然而《天堂女神》出版后因其涉及的内容饱受争议,阿尔及利亚当局禁止该书参加本国国际文学沙龙展,一名阿尔及利亚女性称作者未经自己同意擅自将她的个人经历公之于众。

荣获勒诺多奖的作品《蓝花楹》(Jacaranda)则聚焦卢旺达的历史,在这部带有鲜明自传色彩的作品中,作家加埃尔·法伊(Gaël Faye)化身一位拥有法国和卢旺达双国籍的主人公米兰。1973年,米兰的母亲离开卢旺达来到法国,她对自己的出身一直保持沉默。1994年,在米兰12岁的时候,他在电视上看到了卢旺达大屠杀的画面,母亲的祖国以这种方式闯入了他的生活。4年后,米兰跟随母亲回卢旺达度假,不知不觉间他与这个国家的联系越来越紧密。法伊笔下的家庭故事跨越了四代人,他用充满感染力的文字填补过去的空白,回顾了卢旺达图西族的种族灭绝。30年过去了,尽管曾经发生过这一切,这个国家仍然坚持对话和宽恕,就像一棵矗立在黑暗与光明之间的蓝花楹。

《蓝花楹》是法伊的第二部作品,他的处女作《小小国》曾荣获2016年龚古尔高中生文学奖,一度占据法国图书销售榜单前列,被翻译成30多种语言,中译本于2018年由人民文学出版社出版。法伊的笔调一贯温柔细腻,在《小小国》里,他以儿童视角回顾了1994年卢旺达种族大屠杀。之所以法伊执着于书写卢旺达,是因为他的母亲是卢旺达人,他本人出生于卢旺达附近的布隆迪,1995年移居法国。他曾在金融业工作,后辞职全身心投入写作和音乐。在《小小国》里,法伊这么写道:“大屠杀仿佛一片黑糊糊的潮水,黏稠厚重的石油覆盖住整个海面,没淹死的人一辈子都挣脱不了。”

曾荣获2020年龚古尔文学奖的作家艾尔维·勒泰利耶(Hervé Le Tellier)带来新作《墙上的名字》(Le Nom sur le mur),作品介绍了二战期间法国抵抗战士安德烈·查伊的生平,通过大量细节还原了这位年轻人短暂的一生,批判了纳粹主义及其在占领时期犯下的罪行。起初,勒泰利耶只是因为墙上的名字对安德烈·查伊产生了兴趣,但他对此人一无所知,为了呈现这位陌生人的故事,勒泰利耶开始了调查,并且获得了不少有用的信息。他认为所有的生命都是浪漫的,有些人的生命比其他人的更浪漫,纵观当今世界,谈论占领时期的历史仍有必要,这也是为了对人类最深层的本质发出叩问。

自传体小说与家族史诗

委内瑞拉裔法国作家米盖尔·博纳富(Miguel Bonnefoy)的《美洲豹之梦》(Le rêve du jaguar)荣获费米娜奖。继《奥克塔维奥的旅程》和《遗产》后,博纳富继续创作他的家庭史诗,这次他从外祖父母的生活中汲取灵感。小说是这样开头的:“安东尼奥·博尔哈斯·罗梅罗出生后的第三天,被扔在一条街道的教堂台阶上,如今这条街以他的名字命名。”作家娓娓道来这个非同寻常的故事,一个婴儿被一位哑巴女乞丐收养,长大后他做过香烟小贩、码头搬运工和妓院仆人,最后凭借努力成为了一名心脏病学家、一所大学的创始人,而他的妻子则是委内瑞拉第一位女医生。他们生下了一个女儿,给她取名为委内瑞拉。在《美洲豹之梦》中,国家历史和家族命运相互交织。博纳富用他天马行空的想象力编织着故事,情节中充满了命运的转折和变数。

小人物与大时代这样的主题也出现在玛丽·达里厄塞克(Marie Darrieussecq)的《造就一个女人》(Fabriquer une femme)中。故事发生在20世纪80年代,跨越巴斯克地区、波尔多和巴黎等多地,讲述了两位少女索兰吉与罗丝步入成年的故事。索兰吉沉迷于夜生活的喧嚣和对成功的幻想,而罗丝则稳步构建理智生活的秩序。作家在刻画女性友谊与成长的同时,也呈现了一幅从密特朗执政到柏林墙倒塌期间的时代画卷。蒂博·德·蒙太古(Thibault de Montaigu)凭借《心》(Coeur)荣获行际盟友奖。在父亲的建议下,德·蒙太古向我们讲述了祖父路易的故事,1914年他曾担任轻骑兵上尉,在一次骑兵冲锋中不幸阵亡。动笔前,作家尚不知晓这场英勇牺牲背后隐藏着什么样的家庭秘密,又或者它与父亲的命运将产生哪些共鸣。通过回溯过往,在不断调查的过程中,他揭开了尘封已久的家族隐秘。

美第奇奖颁给了茱莉亚·德克(Julia Deck)的《英国的安娜》(Ann d’Angleterre)。作家以独特的英式幽默讲述了母亲的过往经历,这位出身工人家庭、热爱文学的英国女性是如何一步一步跨越阶级,最后来到法国定居的。同样带有鲜明自传色彩的还有阿梅丽·诺冬(Amélie Nothomb)的新作《不可能的回归》(L’Impossible Retour)。朋友贝尼赢得了摄影奖,奖品是一张往返日本的机票,便邀请诺冬一同前往。这次旅行让诺冬想起了很多童年往事,也让她重新认识了儿时的日本。诺冬的父亲常年辗转各国担任驻外大使,因而年幼的诺冬曾在日本生活过一段时间,日本生活成为她日后成长挥之不去的一段记忆,日本也因而多次出现在她的作品中,包括家喻户晓的《诚惶诚恐》《幸福的怀念》。在这本介于自省和游记之间的新作中,诺冬写道:“在我的人生尺度上,永恒回归就是去日本,然而却发现这种回归是不可能的,最绝对的爱并不能成为那把钥匙。”

“90后”作家爱德华·路易(Édouard Louis)自2014年“出道”至今,已出版了7部作品,仅在2024年,他就有两部新作问世:《莫妮克逃走了》(Monique s’évade)和《崩溃》(L’effondrement)。爱德华·路易擅长从家庭人物出发,以小见大,描摹阶层现状和社会图景。在《莫妮克逃走了》中,他写母亲,写母亲的解放。母亲从父亲那里逃走后,认识了新的伴侣,跟着他搬到了巴黎生活。然而新伴侣喝醉酒后开始殴打作家的母亲并辱骂作家。母亲护犊心切,决定在深夜出走,暂时住在爱德华在巴黎的公寓里。在爱德华的帮助下,55岁的母亲第一次学会使用电脑,第一次拥有了属于自己的房间,第一次成为话剧的主角,第一次住高级酒店,第一次坐飞机出国,等等。这些“第一次”都是逃走了的莫妮克向生活复仇的例证。在《崩溃》中,他写哥哥,写哥哥的死亡。哥哥和镇上大多数男孩一样,读完职校,拿到技工证书后,就去工厂做工了。很快哥哥开始酗酒,喝醉了就打女朋友。爱德华·路易一直觉得自己对哥哥并不真正了解,哥哥去世后,他用了3年时间走访和哥哥亲近的人。他回忆起来哥哥也曾有过梦想,梦想成为肉铺老板的学徒,梦想成为修复教堂的工匠,只不过这些梦想在萌芽阶段就被扼杀了。贫困的家庭不允许哥哥试错。哥哥一次次心灰意冷,直到最后崩溃,那年他才38岁。《崩溃》出版后,爱德华表示,这是“家庭”系列的最后一部作品,之后他将不再涉及这个主题。

“曲折的情节总是可以抓住读者”

托马·施莱塞(Thomas Schlesser)《莫娜的眼睛》(Les Yeux de Mona)于2024年1月在法国出版,立刻成为火爆全球的现象级小说,各国争相购买版权,中译本于同年7月由海天出版社出版。10岁的巴黎女孩莫娜短暂地失明了,但查不出病因。外公担心她以后再也看不到东西了,便决定每周三带她去参观巴黎最著名的三大博物馆:卢浮宫、奥赛博物馆和蓬皮杜艺术中心,每周欣赏一幅画,这样即使以后真的失明了,她也不会有遗憾,因为世界上最美的东西她都已经看过了。在看画的过程中,外公给她讲画作和画家的故事,这让莫娜获得了丰富的艺术史知识,也增添了她战胜病魔的勇气与信心。52个星期,她欣赏了52幅经典画作,上了52堂人生教育课。在格雷瓜尔·布利尔(Grégoire Bouillier)的作品《橘园综合症》(Le syndrome de l’Orangerie)中,作家来到了橘园美术馆,这里陈列着印象派大师莫奈的巨幅睡莲。每天无数游客不惜大排长队争相欣赏色彩鲜艳的睡莲图,然而作家却坦言他在画作前只会感到焦虑和不安。作家在虚拟世界中化身侦探博莫尔,决心查一查莫奈的睡莲是否隐藏着秘密,比如莫奈为什么痴迷于睡莲,他为什么要在三十年间对花园里的睡莲进行了至少四百次的创作。博莫尔从橘园美术馆出发,经过许多城市,最后到达吉维尼,试图找出“橘园综合症”的原因。

曲折的情节总是可以抓住读者。瓦莱丽·佩兰(Valérie Perrin)凭借《塔塔》(Tata)回归文坛。无论是2015年出版的《星期天被遗忘的人》,2018年出版的《墓园的花要常换水》,还是2021年出版的《三个人可以走多远》,她的作品可以说是本本畅销,她被《费加罗报》评为“法国前十名最畅销作家”。新书以佩兰成长的勃艮第小镇格尼翁为背景,开篇宛若一部侦探小说,年近四十的导演被告知她的姨妈刚刚去世,然而,问题在于这位姨妈早在三年前就已经死了。读者的胃口立刻被吊了起来,心甘情愿地跟着作家继续往后阅读。荣获龚古尔高中生文学奖的作品是桑德琳·科莱特(Sandrine Collette)的《黎明前的玛德琳》(Madelaine avant l’aube),这也是作家的第11部长篇小说。作品背景设置在一个与世隔绝的村庄,文字的力量一部分源自于这个严酷的世界,偏远、冰冷、饥荒,令人不寒而栗。在这样脆弱的生存环境中,玛德琳这个狂野无畏的小女孩的出现,让一切发生了翻天覆地的变化。

2024年9月,法国伽利玛出版社推出帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)的合集《日与夜的巴黎》(Paris des jours et des nuits),收录了作家于1982年至2019年间出版的九部精选作品和一篇首度公开的文章《夜晚的布拉塞》。布拉塞和莫迪亚诺并非同时代人,但是布拉塞镜头下两次世界大战期间的巴黎,让莫迪亚诺重新发现了一个逝去的时代,一个他正在寻找的时代,也是他希望让读者认识的时代。在照片的指引下,莫迪亚诺拿起笔书写往昔,寻找逝去的时光。不止莫迪亚诺,越来越多作家频频回望过去。2025年伊始,斯利玛尼“他者之乡”第三部法文版《我将带走火》付梓出版。这组家庭壁画的创作历时五年,书写了一段跨越三代人的史诗。如何面对身份的根基问题,如何看待他者的目光,如何寻找内心渴望的自由,斯利玛尼提笔探寻答案,文学所刻画的内容亦是对现实世界的忧思。

(作者系法语文学译者,毕业于南京大学法语系)