黄际遇笔下的章太炎

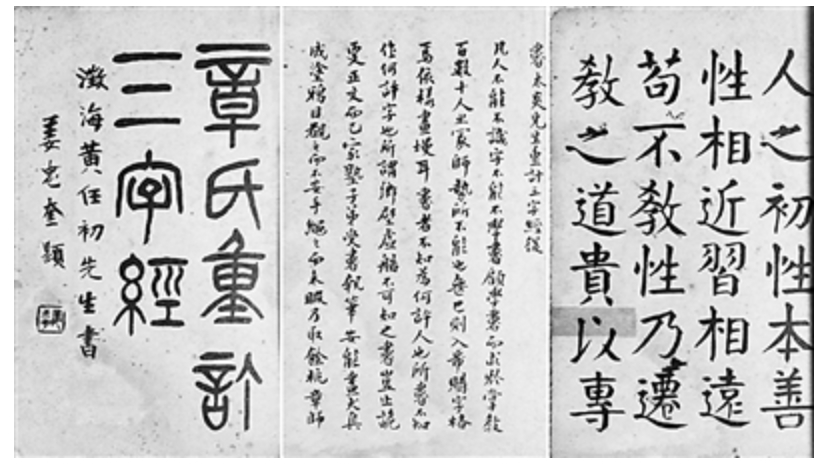

《黄际遇书章太炎先生重订三字经》书影

1908年10月19日,日本政府以《民报》宣扬暗杀为理由,下令禁止《民报》发行,并对主编章太炎进行审讯、判决和拘留。章太炎此后没有工作,于是将学生们聚集在大冢村,讲授《毛诗》及段注《说文》。黄际遇从这时起,成为了章太炎的门生。

黄际遇日记中的章太炎

黄际遇在《因树山馆日记》中回忆他拜在章太炎门下的经历:

《民报》被日本没收时,先生(章太炎)诘逻者以犯例主名。曰:“扰乱治安。”先生曰:“贵国之治安乎?敝国之治安乎?”曰:“日本之治安。”先生复曰:“予之文章,中国人士尚鲜能句读之,贵国人断无能读者,乌从而扰乱日本之治安也?”逻者无以应之,亦无解于文字之狱。而先生于是无所得食矣,穷蹙日京曰大冢村者,聚亡命之徒十数人,授以《毛诗》及段注《说文》,月各奉四金为先生膏火,际遇之及先生门自此始也。每列坐授书,以二小时为率,言必古音而土音不改,行必称古而边幅不修。从游之士窃笑之,先生不顾也。一卷未终,语侵康有为已数次……

在这段日记里,黄际遇记录下章太炎为人与授学的若干鲜活细节,使之在读者心中更加“立体化”。如说到日本警察没收《民报》时,章太炎面对警察“扰乱治安”的指控,巧妙设问,区分了“贵国之治安”与“敝国之治安”的界限,以其文章的阅读受众限制,直接反驳了扰乱日本治安的指责,可见章太炎倔强不屈与思维敏捷的特质。

再如章太炎授课时,常连续两小时端坐讲授,“言必古音而土音不改,行必称古而边幅不修”两句,勾勒出一位饱学渊博、执着却略带迂气的老学者形象。“一卷未终,语侵康有为已数次”的细节,则深刻反映了章太炎与康有为的分歧。章太炎主张革命是从民族思想出发的,反对康有为、梁启超一派借三统改制之说来主张变法,故在授课过程中多次针砭康有为的观点。

黄际遇与鲁迅、许寿裳是同门关系,他们在日本留学的时间多有交叠,且都曾向章太炎问学,但并不在一起上课。据许寿裳回忆:

章先生出狱以后,东渡日本,一面为《民报》撰文,一面为青年讲学,其讲学之地,是在大成中学里一间教室。我和鲁迅极愿往听,而苦与学课时间相冲突,因托龚未生(名宝铨)转达,希望另设一班,蒙先生慨然允许。地址就在先生的寓所——牛达区二丁目八番地《民报》社,每星期日清晨,我们前往受业,在一间陋室之内,师生环绕一张矮矮的小桌,席地而坐。先生讲段氏《说文解字注》、郝氏《尔雅义疏》等,神解聪察,精力过人,逐字讲释,滔滔不绝,或则阐明语原,或则推见本字,或则旁证以各处方言。自八时至正午,历四小时毫无休息……我们同班听讲的,是朱蓬仙(名宗莱)、龚未生、钱玄同(夏)、朱遏先(希祖)、周豫才(树人,即鲁迅)、周起孟(作人)、钱均夫(家治)和我,共八人。前四人是由大成再来听讲的。

鲁迅、许寿裳、钱玄同、朱希祖等人跟随章太炎问学是在日本政府下令禁止《民报》发行之前,黄际遇则是在《民报》停止发行之后。

从“揭橥救学弊论”到校订《三字经》

1933年5月25日,黄际遇在报刊上看到马相伯与章太炎的联名通电,于日记中记载:

近九十四岁之马相伯与章太炎联名通电中有曰:“欲专恃长城则无秦皇之力,欲偷为和议并无秦桧之才。”老人家尚有生气。太炎先生“揭橥救学弊论”,即去夏来青时面为际遇言者。谓今之学校先宜改制,且择其学风最劣者悉予罢遣,而主张以史学为本,不能行其说,则不如效汉世之直授《论语》《孝经》,与近代之直授《三字经》《史鉴节要》,尤愈于今之教也云云。

马相伯与章太炎的联名通电见于上海《时事新报》1933年4月28日第9版,题为《马相伯章太炎警告国人:勿幸小胜而忘大虞》。章太炎的抗战言论和马相伯非常一致,两人联名通电数次,大意均为反对日寇侵占我国东北领土,并对当政者提出警示。

黄际遇由此联想到章太炎“揭橥救学弊论”,因为章太炎的联名通电和“去夏来青时面为际遇言者”都与保卫东北、捍卫领土完整相关。“去夏”即1932年的夏天,5月28日下午章太炎“应主席韩复榘之招待后,当晚即赴青岛”。次日,章太炎在青岛大学演讲,黄际遇主持并担任翻译。臧克家是当时演讲的亲历者,他回忆说:“章太炎就曾在我们学校演讲过,用粉笔把讲题写在黑板上,清楚地记得那四个白字:‘行己有耻’。那是批评蒋介石不抵抗而放弃东北的。”

黄际遇从章太炎“揭橥救学弊论”所说“不如效汉世之直授《论语》《孝经》,与近代之直授《三字经》《史鉴节要》”,考虑到“今庠序之间,舍本逐末,诚可隐忧,亦非先生诊方可治也”。为了家塾子弟在读书时有一本“范本”,黄际遇开始计划重校并书写章太炎的《重订三字经》。

1933年5月27日,黄际遇与游国恩“校章订《三字经》各字,欲端楷付印,为小子读本也”,黄际遇开始重校章太炎的《重订三字经》,直到12月中旬结束,花费将近半年的时间。

1934年6月14日、16日,黄际遇收到上海世界书局总管理处秘书、经理陆高谊来函:“《三字经》已印就。”黄际遇收到《三字经》的样本后非常喜爱,于7月5日“夜谏泽丞、叔明来久谈,善基来,各赠以《三字经》一册”。7月6日,“柬陆高谊谢代为印《三字经》千部,直九十五金,并柬张奋可代付书款”。7月17日,“奋可付来《三字经》三百部并附长函来”。

此后,这部《三字经》成为黄际遇赠予好友亲朋的礼物,在黄际遇的交友圈中流转。

日记中的敬意和哀思

1936年6月14日,章太炎因胆囊炎、鼻衄病与气喘病并发,于苏州锦帆路寓所溘然长辞。

章太炎逝世后,社会上纪念文章频出。鲁迅在《关于章太炎先生二三事》一文中说:“先生的业绩,留在革命史上的,实在比在学术史上还要大……考其生平,以大勋章作扇坠,临总统府之门,大诟袁世凯的藏祸心者,并世无第二人;七被追捕,三入牢狱,而革命之志终不屈挠者,并世亦无第二人:这才是先哲的精神,后生的楷范。”

对于章太炎逝世一事,黄际遇没有公开发表纪念文章,只是在章太炎逝世次日的日记中记载了敬意和哀思:

报来,惊悉章太炎先生以昨晨(六月十四日)八时十分殇于苏寓,东南文星坠矣。昨日之朝,因论少年著述事,胪举五人,唯先生在焉,乃适为先生易箦之时也,精气之感或不尽然,而事迹之合有如是巧。南天孤馆,北首倚庄,谨记所知,以志永事。

章太炎先生,名炳麟,初名绛,犹顾炎武之初名亦“绛”也……辛亥归国。壬子参预枢密南京,视天下事益不可为……而其学已隐然为一代大师。诵习师说者,远及陬滋。时祭酒大都学会,屏足瞻听者恒如堵墙,旋重又稍稍散去,信难为浅见寡闻者道也。

壬申八月,一至胶州,际遇躬侍先生都讲大学,已龙钟不能宏讲教化矣。比年主讲苏州时,仍出其政论,多所匡弹。明理致用,儒之行义,有如此者。非蒲轮殊礼所能易其操也。然道之不行也滋甚。今竟以六月十四日殁于苏寓。电传矣,岁行在。

对章太炎的革命生涯,黄际遇是极其推崇的,说他少读《东华录》等书即抱种族之痛、“创《国粹周报》,多以学术之隐谛,发国姓之幽光”,说他辛亥革命后“视天下事益不可为……愤嫉招尤,疯狂贻诮”等。

在黄际遇眼里,章太炎是个集革命精神与深邃学术造诣于一身的大学问家。

(作者单位:山东大学文学院)