子张:钱谷融先生书简及其他

今年炎夏过后的两个小长假,从图书馆借来钱谷融先生两种书信集,一是二十年前出版的《闲斋书简》,一是十一年前出版的四卷本文集中的《闲斋书简录》。对照拜读,颇受触动。其字里行间所流露出的种种情怀,总让我想起印象中钱先生和善的谈吐与优雅风度,不禁想说点什么。

研究者统计,钱谷融先生写给别人的书信,包括《闲斋书简》和《闲斋书简录》,加上后来公开发表和研究者所披露的,已知有五百余通(参见宫立《“信应是实实在在的,必本于诚,出于诚”——钱谷融书信的文献价值》),总量不算太大。但据两本书简目录,所收信件最早写于一九七九年,时间下限为二〇〇三年,现在世人所知钱先生的书信主要集中在这二十四年间,当然两书失收的信件一定还有。之前和之后所写信件,可能由于种种原因未能保存下来,或是收信人觉得不便发表而未能面世。

读钱先生这些书简,确实有一些我不能想象的内容,让我对他有了更深的了解和认识。

一

钱先生为人坦诚、心地善良,学界有口皆碑。多年之前我曾去他府上拜访,同样是这种温良儒雅的印象。但在《闲斋书简录》里,我看到钱先生也有心情很坏的时候,而当他意识到这可能对他人产生不良影响,又会检讨自己。

有时是追悔,有时是倾诉,在钱先生书简中,常会看到他对自己有时控制不住情绪而发火或心情烦躁的记录。如一九八七年三月十五日、十八日致鲁枢元信中提及因为书稿的事而对一位“一向不喜欢”的人发了火,三天后了解到实际情况,则检讨说,“我也觉得自己发火,有点过分,致了歉意”。又如一九九〇年五月二十八日致鲁枢元一信,提到自己前两个月的情形,“心情恶劣已极,毫无生趣。倒不是因为身体不好,也不是国事太令人失望,而是家庭琐碎,实在太烦人”。同年六月六日,致鲁枢元信中又提起这些烦恼事,却又宽慰友人:“不过,你们也不必为我担心,其实,我在人前,就是说只要不是一个人闷坐书房,我还是有说有笑,人家都以为我很开朗呢。”如此夫子自道,通过书信这种私密性极强的文体表现了钱先生内心的隐秘与真实,现在也让读者感受到他在人前不轻易流露消极情绪的自控力,看到了钱先生为人的一片赤诚,觉得钱先生更可爱了。

说到夫子自道,这里不妨做一回文抄公,将个人阅读时标注的几处文字略作展示,让书简所呈现的钱谷融先生的某些精神侧面有所凸显——

一九八〇年某月十五日致张景超:“做学问、做人,都不争一时、一事……”

一九八九年十月八日致鲁枢元:“我对一切企图使文学现象科学化的努力都持怀疑态度,你的态度也与我类似。”

一九九二年八月十二日致鲁枢元:“学术问题,本来完全可以各抒所见,不必顾虑其他。但在我们这里就真是难说。有时怎么说都可以,有时又怎么说也不行,本来,文学艺术应该致力于提高人们的精神和心灵境界,它可以涉及政治、经济以及一切与人类生活有关的题材,但决不是,也不应该为什么琐琐碎碎的具体问题服务。”

一九九五年九月十三日致程千帆:“我的懒是出了名的,但我的写得少,主要却并非由于懒,懒只是我的遮羞布,真正的原因是在于腹中空空,其如写不出何?晓明把我写得少归因于时代的严酷,那是更为我挂起了一张堂皇的幌子,使我的平凡无能反而成了一种颇足自豪的光荣了。”

二〇〇〇年三月十四日致张景超:“绝不做违心之论,绝不为了达到其他目的而违背自己的良知。”

二〇〇〇年七月十七日致陈炳熙:“我除了为了吃饭,不得不读一些非读不可的书以外,我读书都是为了自娱,没有兴趣的,我是不去读的。你要我为你介绍作品,原是人情之常,但我这个人向来不喜求人,尤其去求一些并无深交的人,更所不愿。”

二〇〇二年八月四日致外孙女扬扬:“我尽管好玩,考试成绩仍很好,不得第一,也能得第二。这决不仅仅是因为我聪明,我也是很用功的。《文汇报》上有一篇文章说我是个‘欢喜型’学者,心理学家把学者分成两个类型,一是‘欢喜型’,一是‘苦大仇深型’。所谓‘欢喜型’就是‘为艺术而艺术型’,是指专凭自己的性情、爱好而读书工作的那一类人。”

钱先生的话都不难理解,这里用不着再费笔墨加以“阐释”。

但除了上述这些片段或只言片语透出的脾性、情趣、操守,钱先生书简给我留下深刻印象的,还包括围绕其学术生涯、思想、理论与友人进行的总结或反思,这又是超出琐碎的日常记录和他正式发表的学术成果的方面,因而似乎就特别具有一种互文性的参考意义。

近日重读钱先生一九五七年所写《论“文学是人学”》,固然不难看出某种为特定时代所限制而存有不尽圆满之处,但论文的重心,其所秉持人道主义基本立场所阐发的主要论点,却依然充满启发人和鼓舞人的力量。譬如这一段:“人是生活的主人,是社会现实的主人,抓住了人,也就抓住了生活,抓住了社会现实。反过来,你假如把反映社会现实,揭示生活本质,作为你创作的目标,那么你不但写不出真正的人来,所反映的现实也将是零碎的,不完整的;而所谓生活本质,也很难揭示出来了。所以,文学要达到教育人、改善人的目的,固然必须从人出发,必须以人为注意的中心;就是要达到反映生活、揭示现实本质的目的,也还必须从人出发,必须以人为注意的中心。说文学的目的任务是在于揭示生活本质,在于反映生活发展的规律,这种说法,恰恰是抽掉了文学的核心,取消了文学与其他社会科学的区别,因而也就必然要扼杀文学的生命。现在大家都已经知道把典型归结为一定社会历史现象的本质这种理论的错误了。然而,对于我们这里所论述的:把揭示生活的本质、反映生活发展的规律当作文学的任务,而把描写人仅仅当作为完成这一任务所使用的工具。对于这种理论的错误,却迄今还是习焉不察。”又如,在引述了车尔尼雪夫斯基谈文学作用的话之后,钱先生发挥道:“一切艺术,当然也包括文学在内,它的最最基本的推动力,就是改善人生、把人类生活提高到至善至美的境界的那种热切的向往和崇高的理想。伟大的诗人,都是本着这样的理想来从事写作的。要改善人的生活,必须先改善人自己,必须清除人身上的弱点和邪恶,培养和提高人的坚毅、勇敢的战斗精神。”

但是在二十世纪末,当中年文艺理论家鲁枢元写出《“文学是人学”的再探讨——在生态文艺学的语境中》一文后,钱谷融先生却通过书信的形式向鲁枢元讲了一番话,在真诚的认可与感谢之外,更多的似乎却是严苛的自谦、自省、自审,这样的表述又让我联想到与钱先生闲聊时他那份真诚的谦逊。他在二〇〇〇年三月九日写给鲁枢元的信中说:“说实在的,我这个人是没有多少思想的,只是凭感觉说话而已。但因为人还算真诚,因此感觉里面就常常或多或少的有一些可贵的东西。你就把这些可贵的东西抓住了加以总结、提高,就使我好像也是一个真有思想的人似的。”

他在信中谈到鲁枢元的那篇文章说:“你那篇《再探讨》,第86页到87页初的两节,就是谈创造目的和人道主义的,确是抓住了我文章的要点。接下去说我对现代生活中占主导地位的崇高‘本质’、迷信‘规律’、推重‘概念’的理性主义专断深表怀疑,对于把文学作品中的‘人物’以及现实中的‘人’当作工具和手段看待的工具理性主义大为反感。这也可以说是对我的意见的正确概括,但概括就有了净化、有了提高。不过,我还是可以承认的。你又进一步总结说:‘这就是说,作者在潜意识中已经表达出他对现代社会思维模式的反叛,在其出发点上已经站在了反思现代性的立场上。’这我可就顶多只是一种模糊的倾向,而并无明确的意识了。”又说道:“你说我在某种程度上持有‘人类中心’的倾向,其实,岂止是某种程度呢,我的‘人类中心主义’是说得明明白白的。但有时候,在有的地方、有的场合,我又有不少歌颂自然、膜拜自然的言论,原因就在于我并没有自己的明确的、有系统的思想,我的思想都是从各处贩运来的,是杂乱无章的。只有自己的爱好是真的、感情是真的。我谈爱好、谈感情的话是真诚的,可信的。谈思想的话,虽然也并不是虚假的,但却是经不起追问的,自己也不敢坚持的。因为,我还很幼稚,并未成熟,还是没有形成真正属于自己的思想。”鲁枢元在钱先生去世后写的悼文中提到《闲斋书简》中失收的钱老一封信,表示:“从这封信中也可以看出先生的‘好人缘’,男女老幼都热爱他,都愿意和他一起玩……”

我的阅读感受是,钱先生的好人缘必是以其诚恳、坦率、谦逊这种种美好的德行为基础的,所谓美好的德行,不是满足于做一个平平庸庸、左右逢源的老好人,而是有所为,亦有所不为,如若不是这样,即无法解释钱先生一生所遭受的那些原本不该遭受的不公与困厄。

二

拜读钱谷融先生两本书信集,也让我想起二十四年前到上海拜访钱先生以及与钱先生通信的往事。

那时我还在泰安师专任教。二〇〇〇年春因主持山东省教委一个教改项目,去上海参加一个高校教改会议,趁便拜访几位文学教育前辈,听听他们对中文专业教改的意见和建议,其中就有华东师大的钱谷融先生。我校中文系吴根成老师早年毕业于华东师大,是钱先生的老学生,他得知我要去上海见钱先生,就写了一封介绍信让我带去。那时我已快四十岁,竟然没想到先写信给几位老先生打个招呼,就抱着“心想事成”的执念去了上海。我们这代文化上先天不足的人,不说别的,单就待人接物的礼数而言,就没法跟老一代比——当我注意到钱先生书简中太多关于“失礼”的自责时,自己内心不免有这种感慨。

到了上海,如何在师大二村一排排样子差不多的楼房中找到钱先生的家,如今完全不记得了。但以一个陌生人的身份受到钱先生热情接待的情景至今仍历历在目。当然,同事的介绍信还是重要的,它至少让钱先生知道了我的来历。大概看我模样也不像江湖术士,故而尽管家里只有钱先生一人,八十一岁的老人家还是毫无戒备地迎我入户,让我坐在客厅沙发上,又给我泡了一杯茶。他告诉我,他刚刚与王元化从扬州旅游回来,然后邀我到阳台上对坐聊天。聊天的话题是关于知识分子的人格与坚守,我在后来写的访问记《华师二村访钱谷融先生》中表示,“限于时间,这个话题似未展开”,实际情况则可能是,恰恰在这个话题上我当时感觉钱先生似乎有点欲言又止,或者说略有回避——这是我在一段时间之后才意识到的。毕竟是初次见面,话说到这里也就可以了。

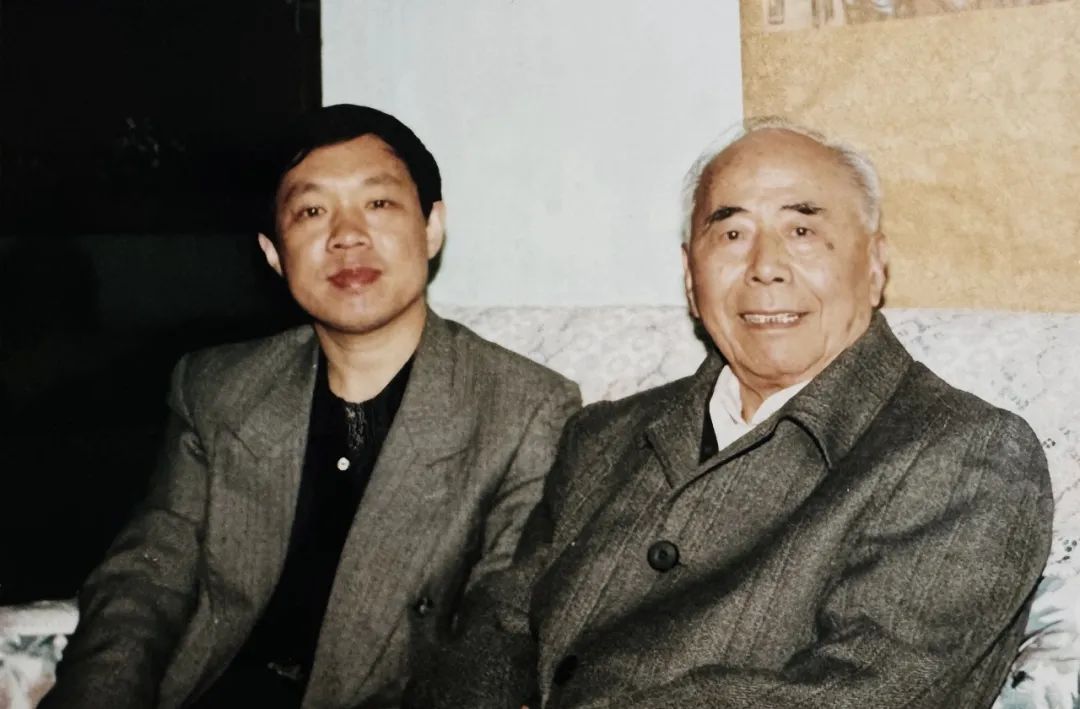

后来,与我同来参会的同事、华东师大古代文学专业研究生毕业的伟军兄办完事来钱先生家里找我,我们便分别与钱先生合影准备告别。我进门后把吴根成老师托我带给钱先生的茶叶递上,临走时钱先生也拿出一罐茶叶,非要让我带给吴老师。这个细节让我联想到钱先生书简中不少关于“送礼还礼”的故事,这也就是“信如其人”的另一个侧面吧。

本文作者拜访钱谷融先生(右)时的合影,2000年

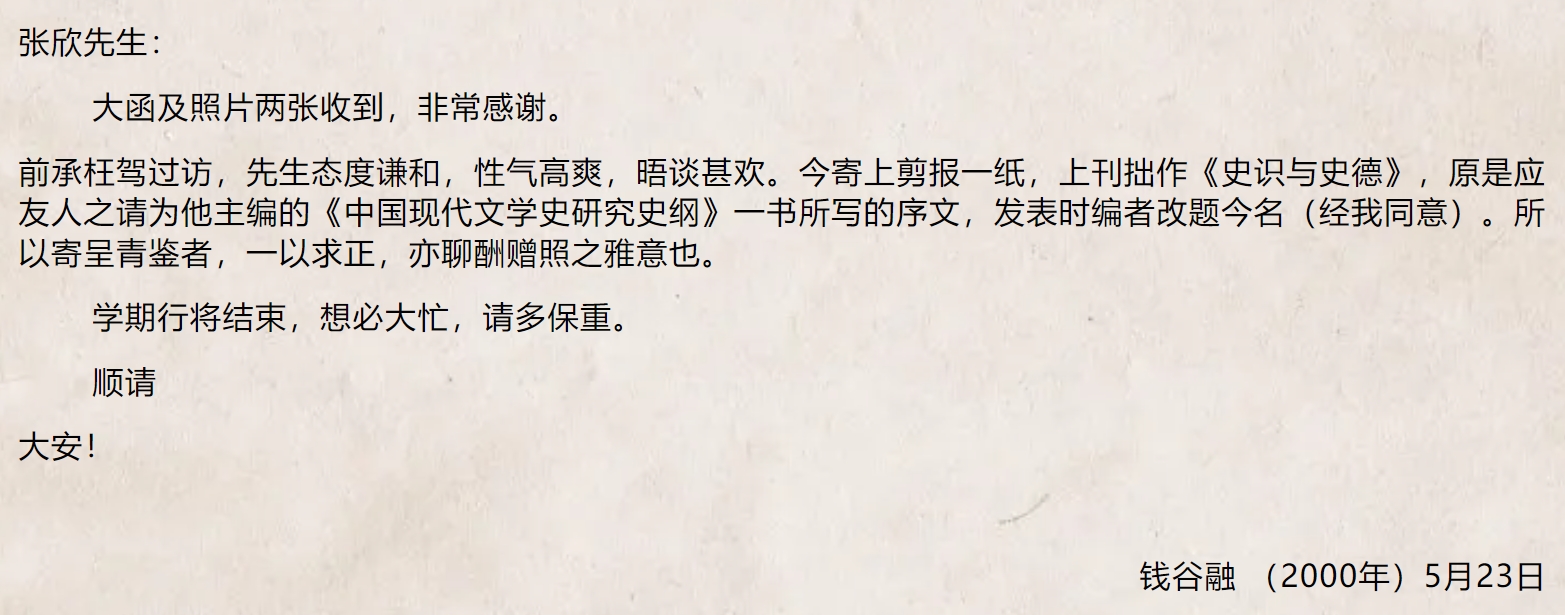

二〇〇〇年春天的拜访,只是不足一个上午的时间。不过,我离开上海回到学校之后的几次通信,却延续着我与钱先生的闲谈。我将当时拍摄的钱老照片和我们的合影寄去,随即收到钱先生于当年五月二十三日的回信,随信另有一份剪报,是他为别人的书所写序文的发表稿。信的末尾“聊酬赠照之雅意”一语,再次让我感受到老一代学人为人处世的礼貌与周到。考虑到钱先生写给我的信与明信片均未收入《闲斋书简》或《闲斋书简录》,特予照录如下,以备再版时酌收。

钱先生的第一次复信:

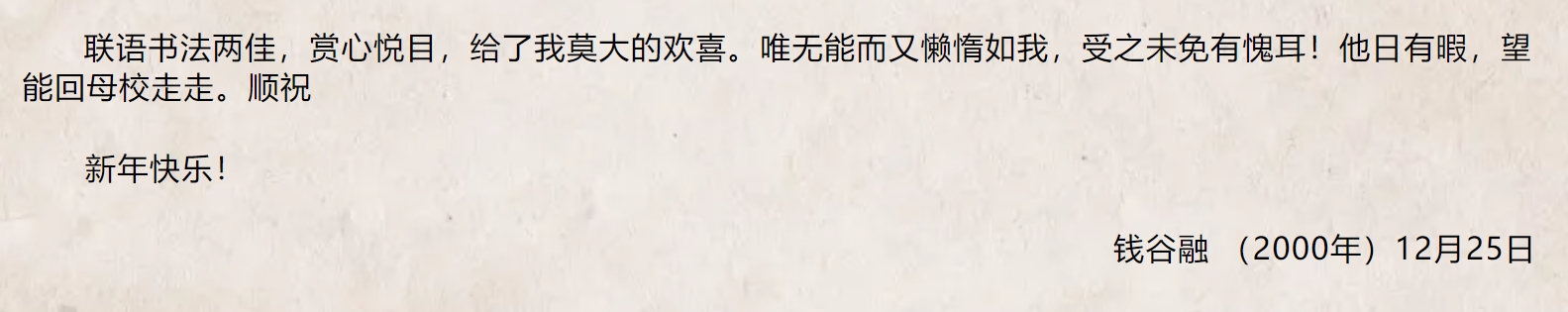

因为忙,同时也怕太多地打扰这位年逾八旬的老人,这次通信之后我就暂时放下此事,直到下学期快结束,临近年底了,我才给钱先生寄了一张贺年卡,自撰一则并不讲究的“联语”记录我对钱先生的印象:“读书写书,参透东西书趣,偶作长歌惊风雨;集茶品茶,尝遍南北茶香,采得瑞草养容颜。”想不到钱先生竟然又很快回寄我一张贺年片,对我的所谓“联语”和“书法”给了点赞,让我十分惭愧!作为明信片的贺卡上虽然只有几句话,但毕竟也是一封信,内容也录在这里:

只是由“他日有暇,望能回母校走走”一语,可知钱先生把我误认为华东师大毕业的学生了。耄耋之年的钱先生门生众多,我想这恐怕也难免。

前面说过,我这次去上海,多少是带着一点任务的,主要就是为所主持的中文专业教改项目积累素材与寻求改革路径。我们当时创办了一个叫《中文探索》的教改内刊,除发表教师的理论文章和学生习作,也开辟了另外一些栏目,譬如每期打头的是叫“学人侧影”的专栏,介绍中文专业的学术大家。我负责编的开始几期就先后介绍了华东师大钱谷融教授、北京大学严家炎教授和已故北京师大李长之教授。

介绍钱谷融教授的这期“学人侧影”专栏,就用上了钱先生随信附来的那篇《史识与史德》,另有一篇我写的访问记《华师二村访钱谷融先生》。刊物印出后,我即寄给钱先生一册,这时已是第二年新学期开始之际,距离我上一年拜访老人家已近一年了。

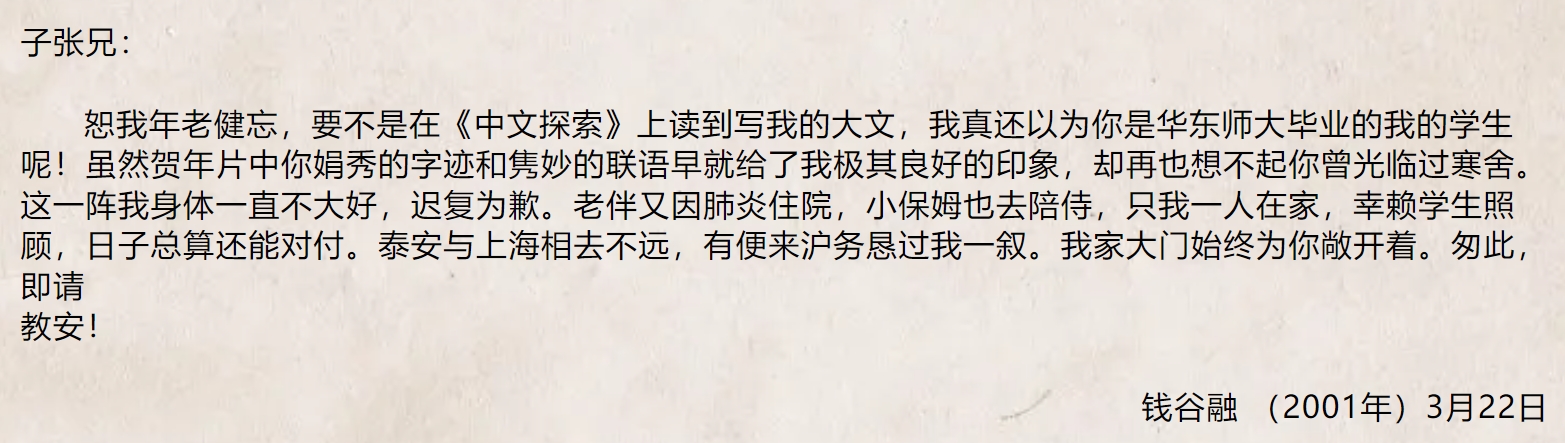

很快就又收到钱先生复信,而且这次复信的用语、措辞,特别是所表达的心意更让我感觉温暖,我们的距离似乎进一步拉近。也许是我写的访问记让他回想起一年前的我,也许是觉得我的文字还算诚实本分,因而也就对我增添了一份信任。此信是这样写的:

钱先生的谬赞固然令我受之有愧,而“我家大门始终为你敞开着”一语却着实让我深深感动。若干年来,我怀着高山仰止景行行止、虽不能至心向往之的心情与不少文学、教育前辈通信,也常有登门拜访之举,彼此之间虽有年龄、阅历的相当差异,而这些前辈并不以我的唐突为僭越,多给我以信任与错爱,甚至引我为忘年之交,我虽深以为幸事,却也时常自问有何德何能让我获此殊荣,内心难免抱愧。钱先生来信中的话语在给我以前辈温暖的同时,同样也给我这样的不安。

通信之外,记得还与钱先生通过几次电话。特别是我在写《李长之先生》这篇短文时,曾打电话向钱先生了解他在中央大学读书时这位老师的情况,钱先生在电话里向我绘声绘色地讲述了李长之先生将其夫人比喻为“警报”的故事,令人忍俊不禁。

拜读《闲斋书简录》,我留意到钱先生不止一次提到庄子的一句话“以天下为沉浊,不可与庄语”,如二〇〇〇年三月十四日致张景超:“我这个人是既无能,又懒惰,读书既不用功,也没有认真做过学问,一向得过且过,苟且度日。很受庄子‘以天下为沉浊,不可与庄语’的影响,一切都只是敷衍、应付而已。”又如同年同月写给鲁枢元的信:“你这篇文章(即《再探讨》)结束得似乎有些气衰力竭,虽说仍旧很有信心,但也仅仅是信心而已。支撑信心的事实和力量在哪里?就像我谈自己文学观的那篇《对人的信心,对诗意的追求》一文,有的也仅仅是信心和追求而已,眼前所看到的只是白茫茫的一片。与鲁迅同样有‘悲凉之雾,遍布华林’的哀感。所以我效法庄生‘以天下为沉浊,不可与庄语’,总提醒自己不要太认真了。但愿我的颓唐不至于影响你。”联系庄子的语境与钱先生引用此语时的自我表白,仿佛能感受到钱先生内心深处不为人知的某种悲凉之感,由此也仿佛理解了钱先生之“既无能,又懒惰”的口头禅背后所隐藏的无可奈何之心境,也许,在我们大家所熟知的坦诚、和善、明澈、谦逊、低姿态的钱谷融先生之外,另有一个我们都并不怎么熟悉和了解的钱先生吧。

或许,一切充满魅惑的思想、文字、符号,最后所凝结成的都只是一个动人而又多解的灵魂与人格。谨以此文纪念钱谷融先生逝世七周年。

二〇二四年十月十五日完成于崇明东滩