毛时安、傅小平:自觉而相对的边缘状态有利于理性地思考问题

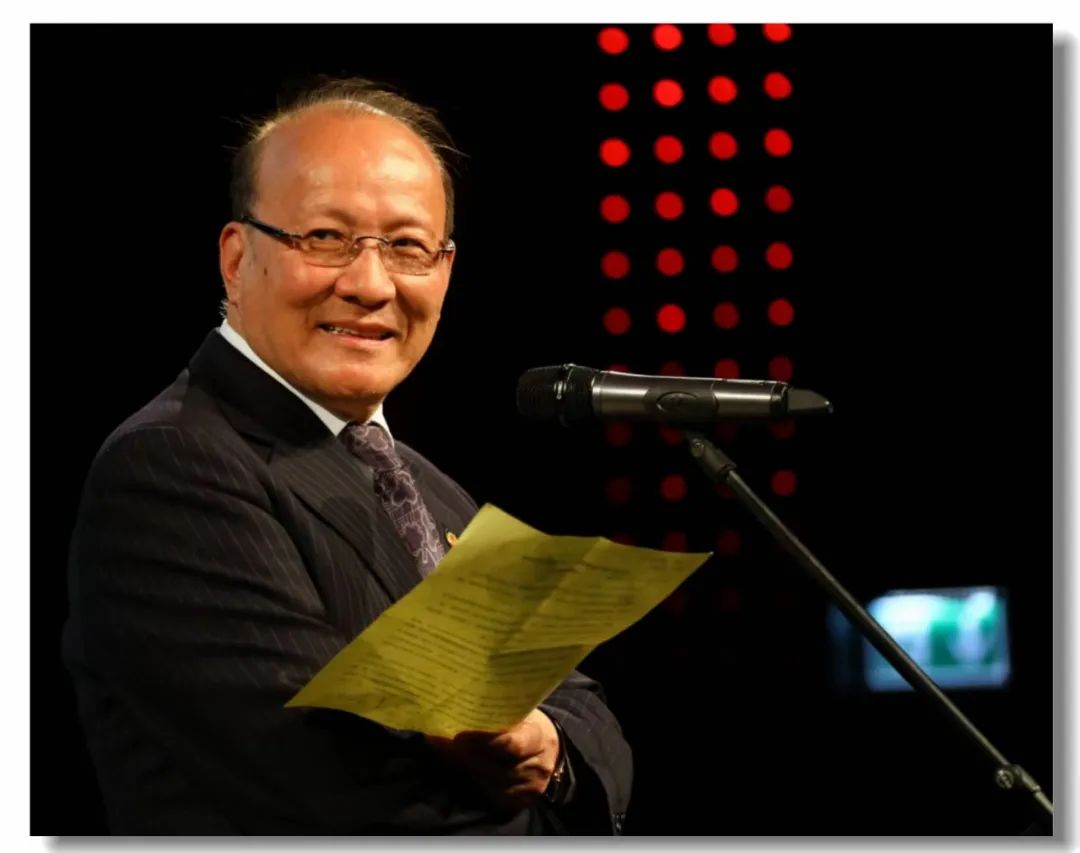

毛时安,中国文艺评论家协会副主席,上海市文广局副巡视员、研究员。浙江奉化人。1948年生,1982年毕业于华东师大中文系。1995年加入中国作家协会。著有《引渡现代人的舟筏在哪里》《美学新变与反思》《毛时安文集》(四卷本)等,主编《1991年中国小说》《海上名家文丛随笔》《海上风艺术文丛》等。曾获第五届中国文联文艺评论一等奖、全国中青年美学优秀成果奖、首届上海文学艺术奖等奖项。

评论,就是发现。关键要看到、揭示

出那些未被人发现的动人的东西

傅小平:作为评论家的同时,你还是直接参与具体政事的公务员。所以能比较多地在政协会议等场合听到你针砭时弊的发言,每每为你敢说并且善于说点真话感到欣慰,只是当时没有细想你在这些话语背后的思考。前些年,你凭《关于文化发展和文艺创作的四个问题及其思考》摘得第四届中国戏剧奖·理论评论奖,才去读了你的文章,发现字里行间着实有一些深沉的敏悟。

毛时安:在你说的这篇文章里,我一共谈了四个问题。一是为什么我们需要文化,二是当前我们的文艺创作少了些什么,三是文艺创作和金钱是什么关系,四是政府如何推动文艺繁荣。我长期在文艺界工作,参与了上海的许多重要文艺作品创作的全过程,其中有成功的喜悦,更有失败的教训。同时还有机会广泛了解全国文艺创作的现状,深知其中甘苦和问题的症结所在。我是一个有着自己明确而坚定艺术理念的人。我的思考和我的工作,有时会处在极为激烈的冲突中。认识我的朋友,都看到我整天笑哈哈乐天的一面。其实,有时我也会被这种冲突搞得痛苦不堪,甚至痛不欲生。坦率地说,我是一个有自己文化理想、文化追求,以及相应文化想法的人。当我遇到我认为明显不正确的文化决策却不得不执行的时候,我除了呼吁又能做什么呢。

傅小平:事实上,你还力所能及地做了一些切实推进文艺界发展的工作,只是媒体和公众更多关注到你的呼吁,而较少注意到这背后的思考。这让我想到,当下我们对很多事物的关注,往往关注其姿态胜过其实质,结果是看什么问题,都只能留下浮光掠影的片段式印象,对于真正理解问题却于事无补。

毛时安:姿态当然很重要,对于很多人来说,姿态就是外界知晓他的符号,而愿意让姿态把自己包裹起来。而那篇文章讨论的四个问题,是长期以来困扰着我,让我不得安宁的问号。可以说,我进入文艺界不久,这些问题就慢慢浮现起来。是严重影响、干扰文艺健康发展的问题。这些问题不仅是理论的更是实践的。譬如第一个问题。这些年,我们一直强调产业化市场化,大家噤若寒蝉,谁也不愿在公开场合说个“不”字。这么大的国家,乃至人类,为什么需要这些既不能吃又不能穿的文艺呢?这是个看起来很空洞的抽象的理论命题,在哲学上叫元命题。然而正是这个看来空洞的带有根性的问题,严重干扰了文艺健康发展的方向和步履。好像今天文艺的所有毛病就是它没有走市场,只要一市场化产业化,所有的文艺问题都可以迎刃而解了。我不仅在各种会议上大声疾呼,而且最终把我的呼吁,用文字固定了下来。我甚至在重大决策下达之前,通过参政渠道写了材料。这无疑有风险。但我要让人们知道,当大潮汹涌而来的时候,其实是有过不同声音和不同意见的。

傅小平:从你的话里,能见出你有使命感。

毛时安:譬如,这些年,我们搞市场经济,政府有了点银子了,就经常可以听到有些领导财大气粗地对人说,钱不是问题。言外之意,重赏之下必有勇夫,只要你们拿出好作品来,我就出钱。在金钱和艺术之间画了一个等号。还有政府老忙着管文艺,却很少去想,除了管,是不是要不管一些东西,让创作有个自由生长的土壤和空间。文艺创作,有些显而易见的极为基本的道理,可是我们一进入创作,往往就忘得一干二净。可以说,多少年来,我始终没有放弃对这些问题的思考。想得长,想得多,自然就想得深,就能看到一些别人没看到的东西,发人所未发,说出一些大家想说而没有说的话。

傅小平:有些人是想到了也不说,但更多人怕是想也没想到。

毛时安:罗丹说过,要有发现美的眼睛。评论,就是发现。关键要看到、揭示出作品和现象深处潜在的那些未被人发现的动人的东西,那些微妙的和历史、和人性相关的东西。中国古人品诗有“滋味”。滋味,是要细细品味反复品味才能感受到的。

中国这样的大国,当然需要坚定不移

地坚持自己的主流价值

傅小平:个人感觉,在中国做批评是很受时尚或说是潮流的影响的。不说我们少有执着于边缘的坚持,很多时候还会碰到这样的现象,某些事物当它流行的时候我们趋之若鹜,等到他不再流行转眼就弃如敝屣。如此功利的取舍,是很有些“识时务者为俊杰”的意思,但终不免沦为对时下强势话语的依附。

毛时安:活在世界上,一个人不可能不受时代潮流的影响。就像鲁迅先生说,那无异于拔着头发离开地球,既可笑也不可能。譬如,有位大家非常敬仰的大学者。二十世纪八十年代倡导新启蒙,九十年代回归学术。其间当然可以看到时代变化留下的痕迹。关键是面对时代潮流,你的文化立场,你的价值取向是什么。是随波逐流,附庸时尚,甚至发现不对,依然随声附和。就如你说的,对强势话语的依附。评论界也是如此。一个作家走红,大家蜂拥而上,把好话说到南天门。几年前,文化产业化市场化成为强势主流话语,许多评论家一边倒写文章。坦率地说,其中不少人压根就不了解或片面了解当下中国文艺的现状,拿着一知半解的所谓“发达国家文化产业”在唬领导,流毒文艺界。为这事,我曾和有些文化领导发生过正面冲突。有些评论家,一生就在为走红作家吹喇叭抬轿子。在做评论时,评论家要自觉边缘化一些,离潮流远一些。投入评论时,自觉而相对的边缘状态有利于你去理性地思考问题。在我看来当下中国思想界一些风云人物,无论左右,多少陷入了极端化的非理性。虽然他们观点不同,但他们有时所用的手段无异于“文革”,无所不用其极,唯一的不同,就是载体从大字报变成了网络。

傅小平:这也是沈从文在新中国成立后专心致志于服饰研究让人肃然起敬的部分原因所在,也是当我读到你在《重返中世纪》一文中解读姚文元现象有所触动的原因所在。

毛时安:《重返中世纪》是1988年9月,为我在《上海文论》工作时主持编辑的“重写文学史”专栏写的。其时,姚文元已从万众瞩目的显赫的权势者变成了被历史唾弃的阶下囚,被文学界彻底归零。文艺界也是乍暖还寒,反自由化和清污,接踵而来,思想界则有新权威主义思潮再起。有些从过去过来的文艺评论家仍然很怀念、向往、重建一言九鼎的批评权威。重提姚文元正是为了总结历史教训,防止灾难性的文艺政策沉渣泛起,特别是极“左”的文艺思潮卷土重来。为此,我借阅了当时能找到姚文元的多本文集。从他的文艺评论道路,分析了他文艺批评的特点、心理和危害。特别提出了他评论中不断因形势变化偷改文本的“无定本现象”,从而在根本上杜绝历史的回头路。我是一个有点情绪化的人,但我一般不把个人情绪带到文艺评论里。我以为,文章的基本观点直到今天值得深思。

傅小平:已故的历史学家朱维铮写过《走出中世纪》,其要旨该是对中世纪做深入研究,以免重蹈“中世纪”的覆辙。对照起来看,你说的“重返中世纪”,该是别有一番深意的。

毛时安:朱维铮先生在市委写作组待过,《走出中世纪》其实是他后来反省,以思古之幽情浇现实之块垒,总结一些历史教训。但是不可否认,也会有那段岁月留下的一些深埋在潜意识里的东西。

傅小平:说到“文革”时期,我也听人说起样板戏,对于当代京剧艺术的发展来说,有着非常重要的贡献。但这方面的研究总被搁置而付之阙如。我想,这涉及批评的态度及立场问题。

毛时安:特别是我在文艺界工作,这是一个大家都有点忌讳但实际上绕都绕不不开的问题。一个不争的事实是。只要京剧创作接触现代题材,它的音乐和唱腔就避不开样板戏。关于样板戏,一是政治文化层面,二是艺术文化层面,三是个人文化层面。可惜这个问题太大,我们可以找机会谈的。我是觉得,评论和时代应该保持一种不即不离的灵动的关系。警惕过度陷入主流。对时尚可以了解,但不必紧跟。特别是下判断,要有一些属于自己的超越时代主流、超越具体作品的思考。坚守、保留自己的价值和立场,不为所动。

傅小平:我也注意到一个现象:一些专家、学者在整理文集时,往往主动规避他们在“文革”时期的文字。这诚然能让人见出他们治学的严谨,但从历史资料研究而言,却很难说不是一种损失。毕竟,对于普通的读者来说,叫他们去搜罗过去的一些报刊资料,从而拼贴起对那个年代的印象并不现实。实际上,对不同时期话语方式的过渡和转换做一番研究,也是一个有意思的课题。

毛时安:记得鲁迅先生编文集时,提出不悔少作,还说了小时候吃手指的照片。其实生命是个生长的过程。谁都不是生下来就是诸葛亮。而且谁能完完全全躲避时代看不见的陷阱呢?许多人揪住责备余秋雨写作组的那些旧事。其实放在当时的社会文化语境下,放在中国知识分子“士为知己者死”的历史文化语境下,是不难理解的,你不能抽掉时代背景孤立地看问题。当然问题是,你也没有必要回避。作为当代文学那段历史的重要见证人,施燕平先生在《尘封岁月》

里,有在我看来比较客观和心平气和的记录。我们这代评论家大多是在那段岁月里成长并走进社会走进评论界的。我们都是决绝地要和那段岁月切割,批判、走出那段岁月的阴影的。在比我更小一些的评论家身上,我甚至有时可以看到当年红小兵自以为是的影子。历史最好不要去过度掩盖它。作家王小鹰非常喜欢我1994年写的那篇《大师为什么修改过去》,专门对一位我们崇敬的文学大师修改个人历史,做了一些心理猜测和分析。正如你说的,不同时期话语方式有“过渡和转换”。二十世纪五十年代,全球学界崇尚结构主义、宏大叙事,1968年法国五月风暴的严重挫折,是西方资本主义思想界学术界的一次重要转折。那次学生运动的许多参与者后来都成了学界精英。由此,逻各斯中心主义至高无上的话语霸权遭遇到空前的危机和挑战, 解构主义颠覆了结构主义,小型叙事成为流行。从共时性来看,每个人都是社会关系的总和。从历时性来看,我们都是时间的儿子。谁也战胜不了和时间的比赛,摆脱不了所处空间的局限。如果可能,我以后编文集,打算把我在“文革”后期写的极少几篇文字收进去,以便立此存照,让读者看到,自己和历史其实就是那样走过来的。割断历史不是正确的态度。我们不能因为江河入海波澜壮阔,而抹杀河道的九曲回肠,泥沙俱下。我主张吸取历史教训,不犯重复的历史错误,但我反对简单粗暴地清算历史。

傅小平:可能是出于对曾经太过强调意识形态的反拨,现代的年轻人对主旋律的东西,难以表现出很大的热情。而另一方面,任何国家、任何时代都要提倡积极正面的主流价值观。是否有必要对“主旋律”和“主流”这两个词汇加以辨析?

毛时安:我本来就是一个家国情怀很强的人。童年时看到年画《岳母刺字》,“精忠报国”几个字一直刺在我的心头,还有杨家将血战金沙滩的连环画让我热血沸腾热泪盈眶。大学时,徐中玉先生的担当意识更是深深感动着我。他被打成右派,改革开放后复出,以花甲之年把华东师大中文系办得风生水起。2008年,我参加国庆六十周年大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》创作,负责媒体宣传工作。我主编了《复兴之路》画册。在画册后记里我写道:“虽然人类进入了二十一世纪,有了许多新的理念,但国家认同仍然是最古老,也是最不变的核心理念,是支撑着每个国家的精神支柱,是每个国家公民赖以生存的精神家园和心灵归宿。”你看每届世界杯如火如荼,有哪个国家的球队不把球场上的驰骋、进球,把他们和球迷的喜悦、狂欢、失望、沮丧,和自己国家的荣誉紧紧系在了一起。可以说,全世界每个国家都有自己以爱国主义为核心的主流价值。美国也不例外。甚至为了国家利益,不惜歪曲真相,掩盖、捏造基本事实。2005年,七十五岁的英国戏剧家品特获诺贝尔文学奖,在题为《艺术真相与政治》致辞中猛烈抨击了美国这些年来以谎言欺骗人类的斑斑劣迹。在美国你可以批评甚至讽刺、谩骂一个政治家一个领导人,但你绝对批评不得国家,无论右翼还是左翼。你看好莱坞电影,无论是大片还是生活类的小片子都在极力宣传美国的主流价值。商业片、大片,金戈铁马九死一生,到头来他们心目中的英雄总是打不死的胜利者。1990年获奥斯卡最佳影片的《为黛茜小姐开车》尽管也借助白人富孀黛西和黑人司机霍克的人物结构,一定程度揭示了美国社会的种族矛盾,但结尾是种族歧视、性格矛盾、宗教鸿沟的弥合。年迈的霍克用颤抖的手把一块蛋糕送到黛西小姐嘴边,一如二十多年来他忠心耿耿为主人开车一样。至于《拯救大兵瑞恩》《冰峰抢险队》,就更不用说了。美国科幻电影,包括动画片《狮子王》中的很多反面形象的设计让人联想到阿拉伯人和当年的东欧人。但他们拍得很艺术化。中国这样幅员辽阔、人口众多、民族多样,而且有着五千年从未间断过的文化传统的大国,当然需要坚定不移地坚持自己的主流价值。关键是从上到下要坚信,要践行。

傅小平:对。像《拯救大兵瑞恩》这样的美国影片宣扬美国式的主流价值观,却有着很强的艺术感染力。相比而言,我们这方面的表现并不尽如人意。在你看来,是否当下对“主旋律”的理解,或是相应的艺术表现手法存在问题?

毛时安:当下我们的主旋律或主流的艺术有几个问题:一是创作者自己不是从内心相信自己在宣传的主流价值,缺乏真诚与激情,把艺术变成虚假的说教;二是不熟悉巨变激变中的当下生活,无法把握生活的肌理和质感,割裂了艺术和现实的通道;三是艺术上缺乏想象力,缺乏艺术再现和表现的能力才华,艺术的想象大大落后于生活的巨变;四是我们宣传的有些价值观是可以商榷的或实际上是有害的。譬如,许多作品随处可见的发财致富的主题和题材,充斥着对财富毫无顾忌的膜拜,对贪欲的肯定。这样的主旋律怎么让读者观众,尤其是青年读者观众喜欢呢?不要责怪年轻人,要怪我们自己的无能和信仰的茫然。2005年我有一篇《我们的戏剧缺失了什么》以全票排在中国文联文艺评论一等奖的榜首,尖锐而明确地提出文艺创作缺血、缺钙、缺想象的问题,得到很多文艺界同行的高度认同。伟大的文学艺术作品必须开掘人性的深度,贡献思想发现的力量。曹雪芹、鲁迅、雨果、莎士比亚、托尔斯泰、高尔基、海明威的伟大正在于他们建构的文学形象体系蕴含的思想对于人类生活的穿透,为我们提供了一种人之所以为人的价值的力量。即使生活在一个非文化反文化的时代里,人也仍然可以保持自己的尊严和内心的许多美好的向往。就像我们许多人即使在“文革”中,依然在默默地读书,在思考,在寻找。尽力保持自己人格和思考的完整性。就像捷克大作家赫拉巴尔在《过于喧嚣的孤独》中描写的那样,一个一文不名的小人物,在做废纸打包工三十五年的孤独岁月里,接触、阅读了大量的经典,那些文学大师走进了他的心灵深处,照亮了他内心的角角落落。向真向善向美、具有崇高感的主流价值,是全人类永远的精神需要。

在笑点比尿点低了许多的时代,还有

轻喜剧吗?逗乐不是,无聊和肉麻更不是

傅小平:你的评论文章里,写已故作家李肇正的那篇《平民生活的叙事者》有一定的代表性。一个作家当他活着的时候,我们没有给予公正的评价,是颇为遗憾的。等他故去终于发现他的价值而不去关注,是有所辜负的。所以,你能从一个批评家的良知出发为其发音,难能可贵。但我不能不注意到,你和赵长天等同行的呼吁没有引起相应的反响。这是为何?是因为李肇正这样的作家,触及了太多沉重的命题?而当下的人们因为生活的沉重,是迫切需要一些慰藉的,所以轻喜剧总是大行其道。这本身是一个特别值得思考的问题。

毛时安:2003年3月16日,作家李肇正去世。当天我接到赵长天电话,接到电话我很震惊。他是从外地转来上海的作家,很勤奋,对社会底层比较熟悉。为了组织“大上海小说丛书”创作,我和长天曾约见过他。过了一段日子,他拿来了作品,我们都看了,觉得还可以,就通过了。他去世几天后,时任《上海文学》主编陈思和希望我为李肇正写一篇评论。为此,我调阅了当时能找到的十八部李肇正的小说,几乎没有白天黑夜一口气读完。他作品中反映的社会转型中底层生活的苦难,包括在底层奋斗的未成名的作家、教师,流露出来的对底层苍生的深切感情,犹如耶稣身上的十字架那样沉重。他笔下发廊姐妹的悲惨境遇,一对普通教师夫妇分房后装修时的战战兢兢,让我灵魂为之颤动不已。还有那些挣扎在底层的作家、小知识分子蒿草一样的漂泊。我几乎是无法自已地为这位生前没有充分被关注被重视的作家写了《平民生活的叙事者》。再后来我和赵长天为他编了《城市生活》小说集,2005年6月11日,王安忆、陈村、叶辛、宗福先和我们一起在上海书城为小说集签名售书。你说没有引起相应反响,我想,今天总体上是一个浮华、轻薄的时代,看看我们身边每天发生的那些令人不堪的事和人,我们实在是不能对这个时代再提出什么苛刻的文化艺术要求了。严肃和沉重,受到轻慢、不解,是不奇怪的。轻喜剧?难道那些让我们咧开嘴像岳敏君画中人物痴呆般傻笑的东西,能叫轻喜剧吗?在笑点比尿点低了许多的时代,还有轻喜剧吗?逗乐不是轻喜剧,无聊和肉麻更不是。看看法国女剧作家亚丝米娜·雷扎的话剧《艺术》,三个有着十五年友谊的男人围绕一张几乎一无所有近乎白纸的现代绘画,充满戏剧色彩的争论,你才能明白真正的轻喜剧应该是怎样的。

傅小平:作为一种对照,我特别想到美国作家雷蒙德·卡佛的写作。同样是写逼仄沉重的生活,卡佛的小说能让人读出很多有意味的东西。这可能是李肇正们的写作所缺乏的。总体而言,中国作家的写作比较缺少举轻若重或说是举重若轻的能力。体现在文学创作上,相比悲剧的刻画描写,以喜剧的形式包容悲剧的内蕴,让人在体悟沉重之余有所升华,可能是抵达了更高的艺术境界。你怎么看中国作家创作的这种比较普遍的缺失?

毛时安:中国现代小说的基本模式来自五四后引进的西方小说,而不是中国由笔记、话本发展出来的小说,短篇如“三言”“二拍”,长篇如章回小说。近几十年则是从昆德拉、马尔克斯、福克纳、菲茨杰拉德,从村上春树、卡尔维诺那里借鉴小说技巧。当下中国小说技巧上独创性不足,是客观存在的。在我看来,即使在莫言获得诺贝尔奖以后,这个问题仍然存在。我们往往太拘泥于生活,生怕读者智商不足,要把话讲足讲透,来龙去脉说得清清楚楚,缺少省略空白,意到笔不到的机智。尤其是电脑写作,作家从自己的主体出发,更是非常任性,有越写越长的趋势。把小说的史诗性和小说的长度完全等同起来。但从读者接受来看,阅读中时间的省俭已成为现代阅读主流。现代小说倾向于篇幅压缩和笔墨节俭,便于读者的携带和阅读。除了专业需要,一般读者怎么可能读完多卷本小说呢?何况我怀疑即使评委也未必读完一部十几卷的小说。事实上,就有小说获奖后,评委公开表示,自己没读完自己评出的作品。雷蒙德·卡佛是极简主义自不待说,《过于喧嚣的孤独》写了主人公三十多年的人生,中文译本不到九十页。小说界有必要研究现代小说的发展趋势和写法,研究现代小说的阅读倾向。当代作家中,孙颙倒是有点这种意味的,他从一开始就写得月白风清,简约省俭。可惜因为各种原因,并未引起广泛关注。

傅小平:有一个现象是让我感到困惑的。说到文艺创作的中产阶级化,批评家一般都持或激进或温和的批判态度。实际上,中产阶级或中产阶层的兴起,代表了社会发展的总体趋势,也是其是否趋向稳定成熟的一个标志。相应地,一个健全的社会也会催生出相对纯正的中产阶级趣味。这一点在西方很多国家的都市文艺创作上,体现得尤为明显。你如何看待这种看似悖论的关系?

毛时安:古罗马诗人说过,愤怒出诗人。在中国历代也有这样的文学思想。韩愈说过,欢愉之辞难工,而穷苦之言易好。欧阳修也说,诗穷而后工。到清代,诗人赵翼说得更明确:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”钱锺书先生有《诗可以怨》专论此事。艺术以情动人。时代的巨变乃至动荡于国家、社会、个人,未必是好事,有时甚至是灾难,但对于文学艺术,那样的时代提供诗人、作家、艺术家以无穷的创作素材。中产阶级意味着社会的稳定、富裕、平和。但中产阶级的生活,无波澜无冲突无矛盾,最多只是杯水风波。与之相应,中产阶级的美学趣味,平和中庸。中产生活也许对社会有好处,对艺术可能就不咋样了。艺术和生活的这种悖论,是艺术无可回避无可摆脱的宿命。我在作协工作时,接触过来自世界各国的作家。他们对中国作家的羡慕有两点,一是国家养作家,衣食无忧;二是中国现实生活的极度丰富性可以为创作提供大量的素材。哪怕我们艺术能力不足,也可以用稍稍文学化的语言把我们经历的时代变化如实地记录下来,做一个时代的“书记官”。文学艺术繁荣和社会经济发展的关系不是一个简单的线性关系。是它自身发展逻辑和社会生活焦灼复杂互动的结果。其中艺术家自身才情才华的闪现,就具有极大的不可预测性和或然性。有很多历史规律是后人依据已经发生的事情总结出来的,对未来也许有参考,但未必能预测和解决未来的问题。如大时代和大作品的关系,我专门就此写过一篇文章。那是一种美好的希望、期待和努力方向,仅此而已。

傅小平:在我的感觉里,文艺作品主要也就分为写实与表现两个表达方式。总体来看,在当下写作中,五花八门的虚构受到激烈批评,纪实则被提高到前所未有的重要位置。绘画领域的情况似乎恰恰相反,比较少见到精于写实的绘画,居多是耽于抽象表现的艺术。这些作品鱼龙混杂,泥沙俱下,有很多恐怕只是混迹其中贩卖流行观念而已。你怎么理解这两种极端?

毛时安:我听到过这样的批评,但我实在无法判断你对当下文学和绘画所下的结论。因为问题太大。你说的绘画美术,我还知道一些。西方现代美术很借重观念是不争的事实。我二十世纪八十年代初,曾是现代艺术的一个热情的鼓吹者。在那个年代,作为思想解放的一个内容,借助现代艺术冲击一下保守、墨守成规的中国美术现状,是时代的需要。三十年后回头看,现代西方美术并不像我最初想象得那么美,其间确如你所言,鱼龙混杂。有不少皇帝的新装。还有不少美国意识形态的东西和文化霸权需要的策划混在其中。大量影像、行为、装置艺术作品,它们的保存、收藏也是个问题。现在西方美术界已经开始注意到在一片现代派艺术背景下的中国写实绘画。事实上,写实,总体还是中国美术的主流,也是它的优势。张晓刚、王广义、方力钧、岳敏君“四大金刚”,作为中国当代美术在西方最有代表性的符号,实际上是希克等一些西方收藏家疯狂炒作后出口转内销的结果。这里我们不得不佩服他们呼风唤雨的炒作手段和能量。当然我也注意到,这些作品另类化的价值所在。值得注意的是,现在美院的不少学生不肯在绘画基本功上下功夫,附和追随所谓世界主流,热衷搞行为、装置、影像艺术,热衷现代艺术以光怪陆离来博眼球,一夜成名。我们的教育对此束手无策,一筹莫展。