被贬到海南后,苏东坡吃上了蚝仔粥

编者按:苏东坡一生奔波流离,人生不顺的同时成就了他的创作,也拓展了他的“美食地图”。近日,广西师范大学出版社·广雅出版了林卫辉著《此生有味:苏东坡美食地图》,这是一部关于苏东坡生平与美食渊源的作品,以苏东坡关于美食的诗文记录为线索,循着他为官、游历的足迹,从美食角度还原作为“吃货”的苏东坡的一生。经出版方授权,我们特遴选书中《蚝仔粥——儋州篇四》内容发布,以飨读者。

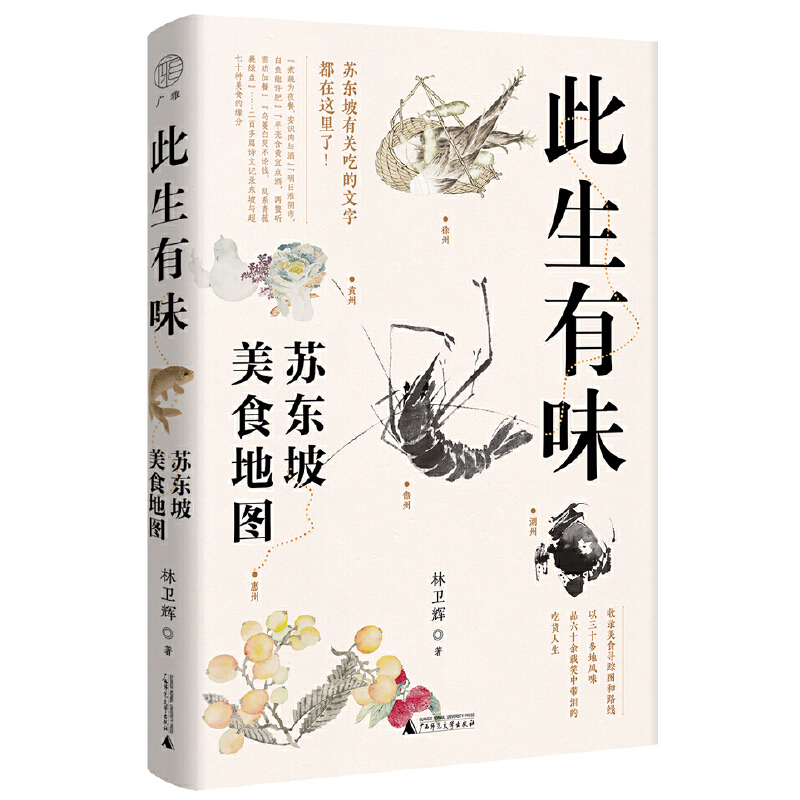

《此生有味:苏东坡美食地图》,林卫辉 著,广西师范大学出版社·广雅,2024年8月

苏东坡在海南过着苦日子,但章惇并不会就此罢手,虽然把苏东坡父子赶出了官屋,但苏东坡又自己建了房子,而彻底打掉苏东坡在海南的“保护伞”才是“上策”。于是,以董必纠举昌化军使张中,派兵以修缮伦江驿就房店为名,实与别驾苏轼居住一案,将张中“冲替”即免职、另候任用,权知广南西路都钤辖程节、户部员外郎谭棪、提点广南路刑狱梁子美皆坐失察罪,各遭降级处分。

此时的苏东坡,已适应海南的生活,张中被调离,只是让他的生活更难一点,本来就已经很差,再差一点也没什么了,苏东坡反而更超然,他的生活也不缺乐趣。海南缺医缺药,苏东坡就收录药方,且行游郊野,随时留意野草闲花之可以入药者,采撷尝试,又一一作记;海南没有墨,他居然自己造墨,元符二年(1099)四月,有墨工金华潘衡到儋州来谒,苏轼大喜。两人搭棚起灶,砍松烧火。苏东坡改造墨灶,用“远突宽灶法”,即烟囱的位置放远,灶肚扩大,虽然烟煤的收获减半,但是煤质却非常精良。两人捣鼓了半年,十二月廿二日之夜,墨灶忽然失火,差点把房子烧了。据叶梦得《避暑录话》:宣和间,潘衡在江西一带卖墨,说他曾为东坡造墨海上,得其秘传,因此生意大盛。后来到杭州时卖墨,墨价更数倍于前,而士庶更是争相购买。

他还在当地收了一个学生,琼山本地人姜唐佐,每日都来问学,连续有半年光景,姜唐佐后来赴京考试中了举,这是海南有史以来的第一位举人。苏东坡通过与当地读书人交游,将众多有文化追求的人吸收到自己身边,通过讲学、作诗、题字、赠画,为海南这片文化荒漠带来涓涓细流。清代戴肇辰的《琼台记事录》说:“宋苏文忠公之谪儋耳,讲学明道,教化日兴,琼州人文之盛,实自公启之。”这样的评价,一点也不过分。

海南的自然环境和政治环境比黄州、惠州差多了,适应恶劣的环境,战胜困难,找到乐趣,还有所作为。这样的苏东坡,对手拿他已经完全没有办法。

关于吃的,苏东坡也找到了解决方案。海南那么多海鲜,苏东坡因为怕腥不吃,错过了太多美味。当他尝到了蚝,如同发现了新大陆,高兴地写下了《食蚝》:

己卯冬至前二日,海蛮献蚝。剖之,得数升,肉与浆入水,与酒并煮,食之甚美,未始有也。又取其大者炙熟,正尔啖嚼,又益□煮者。海国食□蟹□螺八足鱼,岂有献□。每戒过子慎勿说,恐北方君子闻之,争欲为东坡所为,求谪海南,分我此美也!

美味的鲜蚝,蚝肉和浆水加酒同煮,成鲜美的蚝仔粥。他说从来没吃过这么好吃的美食。硕大的鲜蚝,烧烤而食,味道更在煮蚝之上。苏轼吃得高兴,大为感慨,海南居然有如此珍味海鲜,而且还有螃蟹、螺蛳、八爪鱼,是朝廷显贵吃不到的。他又自嘲起来,说:自己经常告诫儿子苏过,千万不要告诉别人此处海鲜之美,否则那些北方的高官听到了,人人都争着求贬谪到海南,分抢我的美味。这些带着苦涩的笑话,既说明他口腹之欲得到了满足,又戏弄了当权者。苏东坡这张破嘴一辈子改不了。不过没关系,人生已到这个地步,不可能再差了,而苏东坡已活得如此自在,则是别人如何干涉、影响也改变不了的。

戏弄一下当朝权贵可以,指名道姓骂章惇不合适,但鄙视一下章惇的师傅王安石倒没什么风险。有一天他吃姜粥,写了这则《刘贡父戏介甫》:

王介甫多思而喜凿,时出一新说,已而悟其非也,则又出一言而解释之。是以其学多说。尝与刘贡父食,辍箸而问曰:“孔子不彻姜食,何也?”贡父曰:“《本草》,生姜多食损智,道非明民,将以愚之。孔子以道教人也,故不彻姜食,将以愚之也。”介甫欣然而笑,久之,乃悟其戏己也。贡父虽戏言,然王氏之学实大类此。庚辰二月十一日,食姜粥,甚美,叹曰:“无怪吾愚,吾食姜多矣。”因并贡父言记之,以为后世君子一笑。

说王安石喜欢穿凿附会,时不时来个新说法,但过一段时间觉得不妥后,又出一说法解释,所以王安石的学说总有多种不同说法。有一次王安石与刘贡父一起吃饭,王安石问刘贡父,孔子为什么说吃饭的时候自始至终不能把姜撤掉?刘贡父告诉他,根据《本草》,生姜这个东西,吃多了会变愚蠢,而儒家信奉“民可使由之,不可使知之”的愚民政策,孔子说不撤姜食,是想让人变笨。王安石居然觉得有道理,过了很久,才知道刘贡父是在戏弄他,觉得王安石的学说不过如此。他又开玩笑说,难怪我这么笨,原来是吃姜吃多了。

苏东坡与王安石两人真是“八字不合”,虽然金陵一见,两人已经“一笑泯恩仇”,王安石也肯定苏东坡的才情了,可苏东坡从来就没认可过王安石。时不时自嘲一下,刺激一下当朝的权贵。其实苏东坡的心境平静得很,他作了这首《汲江煎茶》:

活水还须活火烹,自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。

茶雨已翻煎处脚,松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

苏东坡一生好茶,这首诗是他品茶的全面总结。第一句说,煮茶最好用流动的江水(活水),并用猛火(活火)来煎。因为煎茶要用活水,只好到江边去汲取,所以第二句说,自己提着水桶,带着水瓢,到江边钓鱼石上汲取深江的清水。他去汲水的时候,正当夜晚,天上悬挂着一轮明月,月影倒映在江水之中。第三句写月夜汲水的情景,说用大瓢舀水,好像把水中的明月也贮藏到瓢里了,一起提着回来倒在水缸(瓮)里;第四句说,再用小水杓将江水舀入煎茶的陶瓶里。这是煎茶前的准备动作,写得很细致,很形象,也很有韵味。

第五句写煎茶:煮开了,雪白的茶乳随着煎得翻转的茶脚漂了上来。好茶沏出来呈白色,这里翻转“茶雨”,说明他沏的是好茶。茶煎好了,就开始斟茶。第六句说,斟茶时,茶水泻到茶碗里,飕飕作响,像风吹过松林发出的松涛声。他在《试院煎茶》诗里说“飕飕欲作松风鸣”,也是用“松风”来形容茶声。这虽然带点夸张,却十分形象、逼真地说明他在贬所的小屋里,夜间十分孤独、寂静,所以斟茶的声音也显得特别响。第七句写喝茶,说要搜“枯肠”只限三碗恐怕不易做到。这句话是有来历的。唐代诗人卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》诗说:“一碗喉吻润,二碗破孤闷,三碗搜枯肠,唯有文字五千卷……七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”写诗文思路不灵,常用“枯肠”来比喻。搜索枯肠,就是冥思苦索。卢仝诗说喝三碗可以治“枯肠”,苏轼表示怀疑,说只限三碗,未必能治“枯肠”,使文思流畅。看来他的茶量要超过“三碗”,或许喝到卢仝诗中所说的“七碗”。他在另一首诗中就说“且尽卢仝七碗茶”。喝完茶干什么?没事。所以最后一句说,喝完茶,就在这春夜里,静坐着挨时光,只听海南岛边荒城里传来那报更的长短不齐的打更声。

苏东坡从汲水、舀水、煮茶、斟茶、喝茶到听更,绘声绘色,十分详细生动。仿佛在说:我很寂寞无聊,但我很享受,你又能怎样?

章惇确实拿他没办法,否极泰来,苏东坡的转机出现了,因为宋哲宗死了!

元符三年(1100)庚辰正月初九,哲宗皇帝病死,只活了二十五岁。哲宗无嗣,由端王——哲宗之弟,神宗第十一子继位,就是徽宗。章惇聪明一世,但专横惯了,居然反对端王继位,宋徽宗继位后,当然会收拾他,不久就被罢相,贬为雷州司户参军,他也要流窜南荒了!

徽宗即位,大赦天下,起用部分元祐旧臣,元符三年五月,告下儋州,苏东坡以琼州别驾、廉州安置,不得签书公事。廉州就是现在的广西合浦。在此之前,苏东坡的好朋友吴复古听到这一好消息,迫不及待地渡海过来告诉苏东坡。

谪居海南三年,苏东坡虽然做好老死海外的思想准备,但当然也希望能回到他选定的终老所在地宜兴。现在能到廉州,也算是北归,高兴在所难免。但此时的老东坡,内心已经波澜不惊,时光和苦难仿佛已经消耗了他全部的激情和痛苦。在吴复古陪同下,苏东坡父子离开儋州,经澄迈到琼州渡海,六月十七日到达海口。学生姜唐佐来见,大家一起喝白粥吃馒头,苏东坡作《约吴远游与姜君弼吃蕈馒头》:

天下风流笋饼,人间济楚蕈馒头。

事须莫与谬汉吃,送与麻田吴远游。

蕈馒头就是形状像蘑菇的圆馒头,吴复古大谈白粥之美,说白粥能“推陈致新,利膈养胃”,但只吃白粥不顶饿,苏东坡于是大赞馒头之妙:天下风流莫过于吃笋饼,而人间美好就是吃圆馒头,这个好东西可别给笨汉吃了,还是送给麻田人吴远游先生吧。吴远游就是吴复古,他总在苏东坡最困难的时候出现,这次已经是第二次来海南看苏东坡了。

六月二十日登舟渡海。苏东坡将这三年间的感慨,写成这首《六月二十日夜渡海》:

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀,天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

不论怎样的狂风暴雨,总有还晴的时候;云散了,月亮也就重现光明。虽然在南荒濒临死境,但苏东坡不恨这段经历。这段经历,“奇绝冠平生”,苏东坡将这段苦难当成了财富。