“罗曼蒂克消亡史”——中日左翼阵营的一段上海往事

尾崎秀树的一篇遗作

一九八三年四月一日出版的《日中文化交流》月刊上,发表了尾崎秀树先生的文章《夏衍先生—一九三〇年代的中日交往》,此时,正值我祖父第二次率领中国人民对外友好协会代表团访日期间,这篇文章是尾崎在一年前写的,结尾处写道,“尽管已是八十二岁高龄,夏衍先生那超越壮年的气魄却仍然没有改变,我由衷期盼着能在东京再次见到先生……”。如他所愿,一年以后,我祖父与尾崎秀树先生,在樱花盛开的时节又一次见面了。

按照尾崎的记述,“初次得见夏衍先生,是我于一九七八年五月作为日本作家代表团造访中国的时候。当时我是与他共同出席了由中国人民对外友好协会王炳南会长举办的欢迎晚宴。晚宴过后,他单独又找了一天到我当时入住的北京饭店,在房间里同我详谈。……我于一九七八年十月又在北京见过一次夏衍先生,后来一九七九年五月,还曾到医院探望过生病住院的他。他凭借着不屈的气魄恢复了健康,还到日本进行了访问。此番,他是应日中友协的邀请,以中国人民对外友协代表团团长的身份来到了日本”。尾崎提到的这次访日是一九八〇年九月,那是我祖父在一九二七年离开日本以后,回到自己阔别了五十三年的求学地方,故地重游,内心的难以平静是可想而知的。

1978年,夏衍与尾崎秀树在北京见面(作者供图)

短短几年,我祖父与日本文学评论家、尾崎秀实的弟弟尾崎秀树,从初次相识到频繁见面四五次,他们是一见如故的。尾崎在文章中讲到对我祖父印象时,用得最多的是“气魄”一词,“夏衍先生在‘文革’中受到了长达九年的非人迫害,留下了惨不忍睹的伤痕。他右腿骨折,视力衰弱,只能拄着拐杖走路,看着让人心里难受。据说,面对外国友人对他当时所受残酷对待的询问,夏衍先生一律不予作答。而我只消看看他的样子,就什么也问不出口了。但即便什么也不问,我也能从他那艰难不便的举手投足间,看懂他都遭受了什么。然而,尽管身体衰弱,夏衍先生的气魄却是慷慨激越的。我被他那气魄深深打动……”,尾崎秀树几乎可以说是在第一时间,用文字向日本,乃至世界读者描述我祖父复出后真实境况的人之一。

一九七八年,恢复名誉后的夏衍出任中国对外友好协会及中日友好协会的副会长。

不要忘记帮助过我们的外国同志

他们两人最重要的一次谈话,是在初识后的北京饭店,“不断地向他抛出各种问题,不小心就超过了约好的时间。……此外我还向夏衍先生询问了山上正义作为一名进步新闻人在中国所进行的活动,以及艾格尼丝·史沫特莱的事迹等,有关这部分的谈话都记在了我的笔记当中”。

他们所谈的话题中当然最离不开的是尾崎秀实。尾崎秀树说:“我的问题主要围绕着二十世纪三十年代的日中文化交流,内容则主要是与反帝反封建斗争相关联的活动。二十世纪三十年代的上海为舞台,在反抗列强侵略与国民党反动派高压统治的过程中,日本与中国的进步文化人士、言论人士与革命知识分子是怎样联合在一起的?我很想从先生那里了解这方面的实情。”

当时,我祖父尚未开始撰写自己的《懒寻旧梦录》,而《“左联”杂忆》一文的发表时间是一九八〇年,刊登在《文学评论》第二期。所以,尾崎秀树的问题来自“在夏衍先生与田汉、欧阳予倩、阳翰笙、陈白尘等人编纂《中国话剧运动五十年史料集》中,有一篇题为《难忘的一九三〇年》的回忆文章”,该文是写于一九五七年十月,收入一九五八年出版的《中国话剧运动五十年史料集》,副标题为“艺术剧社与剧联成立前后”。

右起:陈白尘、阳翰笙、夏衍、周扬、田汉弟弟田洪夫妇(作者供图)

其中“当时和我们有联系的几位外国进步记者,如美国的史沫特莱、日本《朝日新闻》的尾崎秀实和一位曾经参与过广州暴动的日本记者山上正义,都给我们在上海的外文报上做了宣传”,引起了尾崎秀树的注意,而我祖父的这一说法,从五十年代到八十年代,都不曾改变过,以此类推,在他谈论“左联”的诸多敏感问题时,即便是饱经磨难,遭受精神和肉体的双重折磨,也依然是保持一致的。他是“左联”成立时,与鲁迅、钱杏邨的三人主席团成员和执行委员,是当事人,也是所剩无几的幸存者,他坚持要讲出事态发展的真实逻辑,这是对历史负责任的清醒态度。

“我的二哥,尾崎秀实,于一九二八年十一月,作为朝日新闻社特派记者前往上海,并一直逗留至一九三二年一月。在此期间,他与包括中国在内的各个国家的进步记者、文化人、革命家进行过交往,此外他还与鲁迅相识,同左翼作家联盟成员建立了联系。我进一步向夏衍先生询问了具体情况。”

很显然,尾崎秀树的询问在我祖父这里是获得了答案。在他后来所写的《“左联”杂忆》和《懒寻旧梦录》里,关于尾崎秀实,更为丰富和详尽了。

史沫特莱对中国人民的友谊和她的革命业绩,我国报刊上已有了较多的报道,我在这里不需要多说,而尾崎秀实和山上正义这两位同志,即使在“左联”内部,知道的人可能也是不多的。我在一九二八年就认识了尾崎秀实,他是一个表面上看来很绅士式的记者,但是,他在当时却是在上海的日本共产党和日本进步人士的核心人物,他领导过“同文书院”的进步学生组织,后来参加了远东情报局,和史沫特莱有经常的联系,并把一些国际上的革命动态告诉我们。特别使我不能忘记的是在一九三〇年五月下旬,胡也频、冯铿参加了在上海举行的苏维埃区域代表大会之后,“左联”决定向全体盟员做一次传达报告,但在当时,要找一个能容纳四五十人的会场是十分困难的。我把这件事告诉了尾崎,请他帮忙。当时,在虹口,日本人势力很大,他们的机关连工部局也不敢碰。他很爽快地说:“机会很好,这个月驻日本记者俱乐部轮到我主管,这个俱乐部除在星期六、日外,一般是空着的,只有一个中国侍者管理,你们决定日期以后,我可以把这个侍者遣开,但时间不能超过下午六点,过时就可能有人到俱乐部来。”就是这样,我们在虹口乍浦路附近的驻沪日本记者俱乐部召开了一次超过五十人的全体盟员大会。尾崎秀实是一个非常精细、考虑问题十分周到的人,当他把俱乐部的钥匙交给我时,一再嘱咐,不要大声讲话,散会后收拾干净,不要留下痕迹。但是,开会后,胡也频做报告时这个约束就打破了。有的人高呼“苏维埃万岁!”“保卫苏联!”等口号,使我跑上跑下,搞得十分紧张。幸亏这次会议没有出事。(夏衍:《懒寻旧梦录》)

我祖父记述的这段小“插曲”,也曾向尾崎秀树当面谈起过的,对此,尾崎写道:“结合这段文字,再去阅读参加了当时那次代表大会的柔石所写下的见闻录《一个伟大的印象》,使我内心感慨万千。”

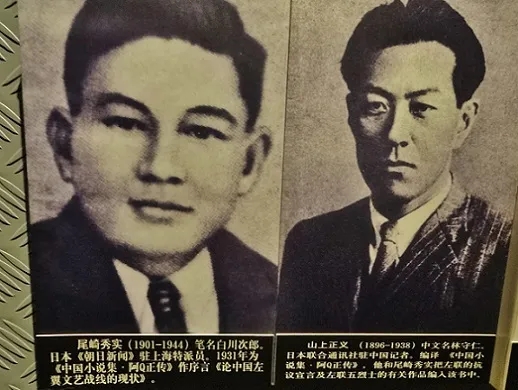

在谈到山上正义时,我祖父写道:山上正义曾目睹过一九二七年十二月的广州暴动和一九三〇年工农红军占领长沙的情景,拍摄了大量国民党屠杀共产党和革命人民的照片,并在日本等外国报刊上做了大量报道。此外,山上正义还用林守仁的笔名翻译过鲁迅的《阿Q正传》和柔石等“左联”五烈士的作品。山上在尾崎秀实离开上海后继续帮助“左联”进行工作,并领导当时在上海的进步日本人、朝鲜人的工作。对此,我祖父一再强调,在谈到“左联”历史时,不要忘记这几位外国同志,应该给他们以崇高的评价和深切的悼念。

日译《阿Q正传》与纪念五烈士

关于翻译鲁迅《阿Q正传》这件事情,尾崎秀树在文章中做了比较完整的叙述:

一九三一年十月,在林守仁(山上正义)等人通过四六书院(三省堂系的出版社)出版了《阿Q正传》日译本。该译文是经过鲁迅亲自校改的,从山上正义家发现的校译稿得到了证实,有鲁迅用红笔批改的痕迹。翻译此文的目的在于对龙华(五烈士)事件进行抗议,并向国际社会发出呼吁。

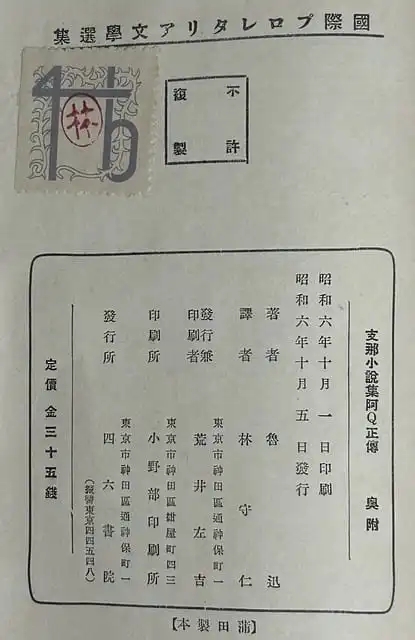

《阿Q正传》日译本版权页

尾崎秀实(笔名白川次郎)在四六书院版《阿Q正传》的序言中写道:“出版这个短文集的计划最初由左联斗士沈端先(夏衍)独立承担,但由于他工作实在是太忙,就由我们进行协助。参加者为沈端先、林守仁、田泽清、水木两作、白川次郎。鲁迅先生的《阿Q正传》是林守仁翻译的,柔石先生的《一个伟大的印象》和戴平方的《村中的早晨》是由田佐夫翻译的,胡也频的《黑骨头》是由白何畏翻译的,沈端先先生校对了译稿。”

这样看来,夏衍先生应当就是对这件事最为了解的人。林守仁(山上)等人的翻译工作,蕴含着对杀害包括五名左联作家联盟成员在内的许多仁人志士的国民党反动派白色恐怖的抗议,以及想要就此事唤起国际舆论的目的。作为明证,尾崎秀实在《阿Q正传》卷首,发表了以《谈谈中国左翼文艺战线的现状》为题的序言,介绍了左联对龙华(五烈士)事件的抗议文章。(尾崎秀树:《夏衍先生——一九三〇年代的中日交往》)

根据尾崎秀实的序言,这部小说集的出版,是由“左联”直接策划,专门为纪念五烈士的一个专辑,我祖父是主要的参与策划者之一。由鲁迅的小说《阿Q正传》作为头篇。译者林守仁,也就是山上正义于一九三八年病逝,据其生前的叙述,鲁迅与山上商议,两人合作出版一部日译《阿Q正传》的“决定版”,“两个人的想法偶然一致,我就在他的直接指导下,在上海把这本书翻译完成了。由于书中有时引用古典,有时出现绍兴地方的土语,原文相当难解,因此花了大约一个半月,才把全文译完。在这期间,鲁迅给我解释原文,给译文提意见,前后共达五十余次”。一九七五年六月,日本鲁迅研究专家、东京大学教授丸山昇发现,山上的遗孀山上俊子拿出的收藏四十四年的鲁迅手迹,日译本《支那小说集·阿Q正传》中的八十五条注释,曾轰动一时。翻译家戈宝权为此写了鲁迅手稿在日本被发现的专文,称“当时向你(夏衍)请教过,得到你的不少帮助,至今我念念难忘”。恰恰是那一年的夏天,我祖父刚刚走出了囹圄,恢复了有限的人身自由。

尾崎秀实(左)与山上正义(右)

而我祖父校对的后面几篇“左联”作家的文稿原件,迄今为止未被发现,他在《懒寻旧梦录》里比较多的说法是为了扩大国际影响,对外宣传的需要。“这本《五烈士作品选集》后来经过考虑,为了便于在日本出版发行,决定这本书的封面只写鲁迅的《阿Q正传》,在《阿Q正传》后面加上五烈士的作品。这本书的译者是山上正义,由尾崎秀实用白川次郎的笔名写了序文,这可以说是纪念五烈士的最早的一本外文译本,关于此事,戈宝权曾作过长文考证。”

我祖父那段时间“实在是太忙了”!他曾经形容三十年代的左翼经历是“在荆棘中潜行,在泥泞中作战”,这部书稿的译校只是他繁重、艰险工作中的小小浪花一朵。

尾崎秀树的执念在于:“以上种种构成了一九三〇年代日中交往史的一环,而我之所以会如此热心地对其进行挖掘与评介,是因为我希望能尽己所能纠正历史,也因为我无法容忍类似于将‘侵略’篡改为‘进出’这样对于历史的歪曲。”

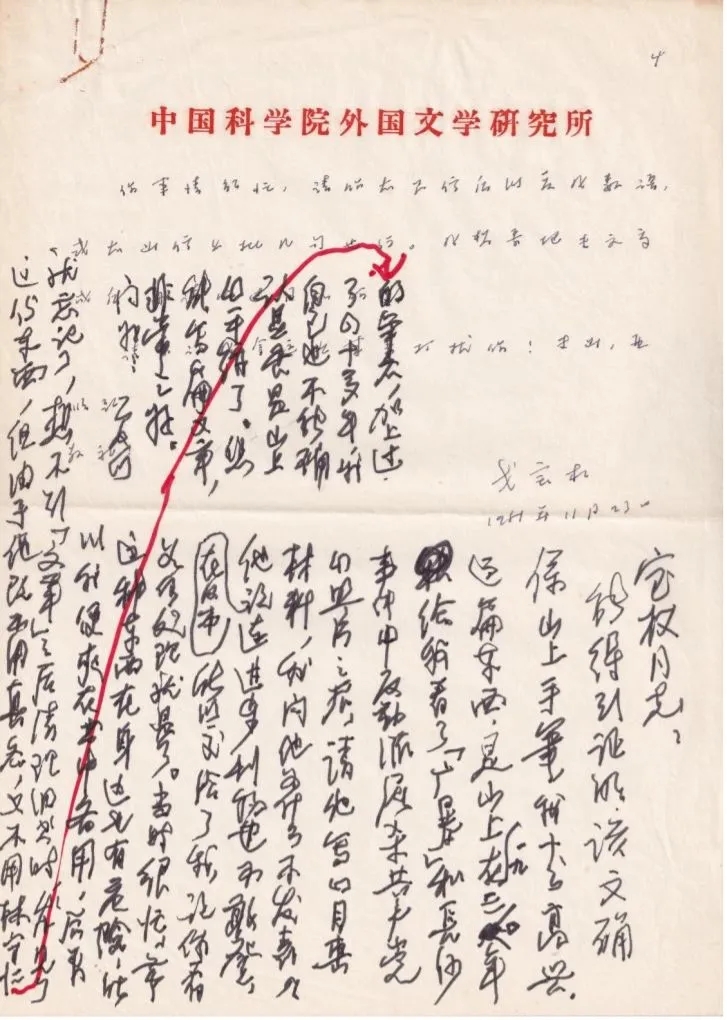

山上正义的匿名和手迹

一九八一年秋冬,戈宝权致信我祖父,讲述了一件关于山上正义的故事,此事缘起于一九七五年,“这年十月底,你提供了一篇‘伴成一’写的关于广州暴动和长沙占领的回忆文字给我。你说其中的记述,大致和山上正义同你谈的情况相同,因此你怀疑‘伴成一’可能就是山上正义,但由于你已记不起他的笔迹,很难断定”。当时,戈宝权正在做“《阿Q正传》在国外”的研究,我祖父提供给他,并说:“如能对照一下,证明这是山上正义的手迹,那倒是一个意外的发现。”

一九七八年,戈宝权从丸山昇的一本专著中,看到了一页山上正义的日记,做了笔迹比对,初步判断是肯定的,但是,学者的谨慎使他坚持要找到机会请丸山昇亲自鉴别一下。一九八一年八月,戈宝权受邀赴美,到加州参加“鲁迅及其遗产”的学术研讨会,事先他已经通过书信得知丸山昇也在被邀请之列。在加利福尼亚的初次见面,戈宝权当即拿出了仅复印了头两页的“伴成一”手迹,丸山昇看后确定,这确实是山上正义的笔迹。

又过了几个月,丸山昇来信,“询问这篇手迹发现的经过,是谁珍藏的;收藏的人同山上正义有什么关系;及这篇手稿如何到了我的手上”。戈宝权需要答复丸山昇,“因其中要谈到你和山上正义的友谊,以及你把手稿提供给我的经过等等”,特致信给我祖父以征得同意,同时,他想把此发现写成专文在国内刊物上发表,并将“伴成一”的全文复印件提供给东京的丸山昇教授。

宝权同志:

能得到证明该文确系山上正义手笔,我十分高兴,这篇东西,是山上在一九三〇年给我看了“广暴”和长沙事件中反动派屠杀共产党的照片之后,请他写的目击材料,我问他为什么不发表?他说在日本连进步刊物也不敢登,所以交给了我,说你看如何处理就是了。当时我很忙,带这种东西在身边也有危险,所以我便夹在书中备用,后来就忘记了,想不到“文革”之后清理旧书时,发见(现)了这份东西,但由于他既不用真名,又不用林守仁的笔名,加上过了四十多年,我自己也不能确认是否是山上的手迹了。您能写篇文章,非常之好。

问好!

夏衍

戈宝权与夏衍就确认山上正义(林守仁)墨迹往来通信

“你事情很忙,请你在见信后以复我数语,或在此信上批几句也行。”我祖父的复信是应戈宝权之请,写在他来信结尾空白处的。信中提到“‘文革’之后清理旧书”,是指陆续发还的“文革”中抄家抄走的书籍九百余册,具体发还的时间是从一九七五年十月二十日至一九七六年一月二十日,我祖父撰写的《我的家史》中有记载。

而到了一九八四年冬,在完成的《懒寻旧梦录》一书中,我祖父的讲述更为翔实了:“当尾崎、山上把《阿Q正传》(及五烈士遗稿)译毕,寄到东京去付印后不久,山上又约了尾崎和另一位我认识的同文书院的日本学生在一家小中国饭馆吃饭,……他建议再出一本小册子,来介绍中国革命概况,他经历和目睹过广州起义和红军进攻长沙,所以他可以写一些报道性的文章,大家表示同意。……但是如前所说,当时白色恐怖严重,加上这几个月大家都忙,稿子集不起来,只有山上正义交来了一篇题名为《广州起义和长沙占领》短稿,出小册子的计划没有成功,山上的文章换了一个笔名‘伴成一’,一直放在我的书橱里,经过八年抗战,我辗转迁移,年深月久,这件事就完全忘记了。奇怪得很,一九七八年(应是一九七五年——注)我平反后,‘专案组’把一堆乱七八糟的旧书杂稿退还给我,才发现了这篇文章,时间隔了近四十年,文章用的笔名既不是山上正义或林守仁,而是伴成一,更使我回想不起这件事了。但是,当时亲身经历过广州暴动和进攻长沙的日本记者,除山上之外无第二人,所以就把这篇稿子寄给了正在研究山上正义的戈宝权,请他考证一下。经他再三研究,对证笔迹,才证实了这的确是山上的遗稿,然后把此文来历做了研究,并翻译出来,在一九八二年六月的《革命文物》上发表。”

另外,在戈宝权信的第一页前面,我祖父还就尾崎秀实和山上正义的关系,补写了一段“又及”,“附告:我记得,丸山昇的书中,有一段话不确实,即说尾崎离沪前拟请山上接替他的工作,山上不同意,所以说他(山上)是‘逃兵’云云,其实,尾崎是‘国际情报局’的人,而山上则不愿意加上(入)这个国际组织,而且,尾崎走后,山上把此事告诉过我。事实上,山上不论在上海,或后来到北京,都还是表现很好的。……”我祖父视尾崎和山上为有着革命之交的日本战友,他对有关山上的不实评价非常介意,作为当事人和亲历者,他要为沉默无言的逝者讲话:“山上正义是一位杰出的革命的新闻记者,大革命年代在广州与鲁迅缔交,翻译了《阿Q正传》,还以广州起义为题材,写过一部题名为《震撼中国的三天》的剧本。山上是日本共产党员,对中国革命寄予了极大的希望,上述的那篇短文(指《广州起义和长沙占领》)的结尾是这样写的:‘我的这篇没有条理的回想……它记录了在这两次大事件中的印象,不论什么时候回忆起来,都是使人寄予希望的东西。’当他的希望达到了的时候,他早已在北平去世了,但他的遗稿居然历尽沧桑而保存下来,不能不说是一件幸事。我补写了这一段,为的是让中国读者不要忘记在我们最最困难的时候,还有那样热爱中国人民的日本朋友。”(《懒寻旧梦录》)

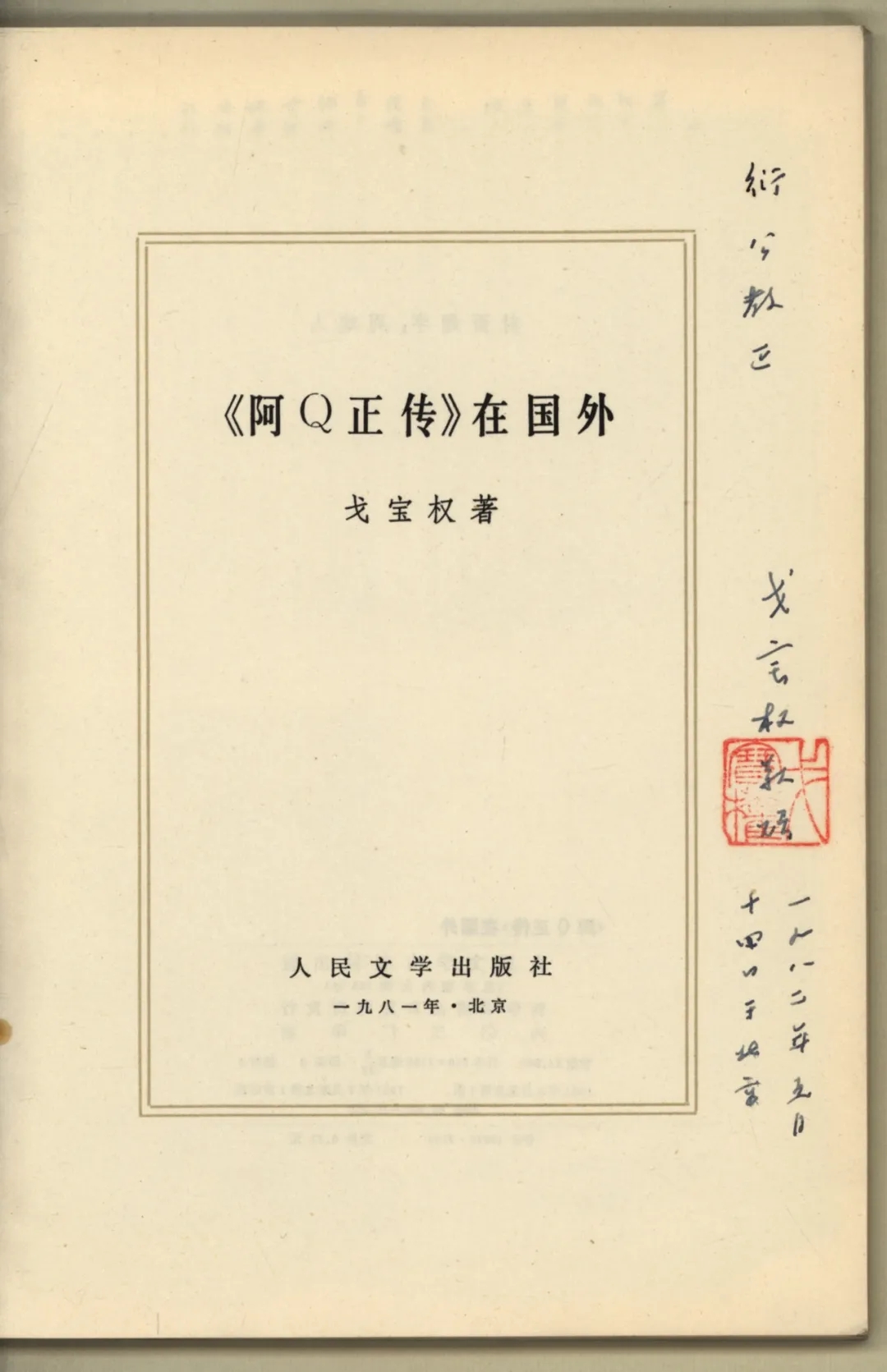

戈宝权写这封信的落款时间是一九八一年十一月二十三日,“现送上我写的两本有关鲁迅的书:《鲁迅在世界文学上的地位》和《〈阿Q正传〉在国外》,请你多多指正!”而《〈阿Q正传〉在国外》扉页赠书的题款:“衍公教正 戈宝权敬赠 一九八二年三月十四日于北京”,落款时间相差了几个月,不知何故,非常有趣的闲笔。

戈宝权赠夏衍的著作扉页(作者供图)

尾崎秀树笔下的“夏衍”

三年之后才来中国的尾崎秀树并没有参与山上正义的手迹考证。

从尾崎秀树的文章中可以看出,他对我祖父的早期生平有着浓厚的兴趣,并且做了深入的了解,这使他们之间的对话非常顺畅,尤其是留日和左翼这两部分,对此,尾崎用最简洁的概括做了以下的叙述:

夏衍先生在浙江省甲种工业学校就读时曾参与编辑进步杂志《浙江新潮》,从该校毕业后,前往日本明治专门学校(现在的北九州工业大学)留学。据夏衍先生说,他在户畑待了四年,在博多住了一年,又在东京逗留了一年半,于一九二七年五月归国。这不是正常归国,而是被日本警察机关勒令不得已离开的。

在日本留学时,夏衍先生深受契诃夫和高尔基文学作品的影响,通读了《共产党宣言》等马克思主义的著作,并同日本的共产主义者接触,参加了工人运动和无产阶级文学运动。归国后,在上海加入了中国共产党,一九二九年秋与冯乃超和郑伯奇等人组织“艺术剧社”,提出了“无产阶级戏剧”运动的口号。

此后,他还参与筹建了左翼作家联盟,担任执行委员发挥力量,并在党的领导下,主持建立了统一战线组织——左翼戏剧家联盟。在此期间,他不知疲倦地翻译了众多日本无产阶级文学,译介了藤森成吉的《牺牲》、金子洋文的《地狱》、平林太子的《在治疗室》等作品。

尾崎的这段简明扼要的叙述,对于今天读者了解“夏衍”依然是非常有价值的,他将我祖父在日本时期确立的无产阶级文艺观和社会理想,与回国后的左翼革命实践做了润滑的无缝衔接,由此可见,尾崎秀树对他的哥哥尾崎秀实那一代革命理想者,有着深入的研究和深刻的体悟。

一九八三年,我祖父在东京,高兴见到了已是他老朋友的尾崎秀树,尾崎穿着一身传统的、正式而隆重的和服,他们用日语热烈地交谈。一年半以后,一九八四年九月三十日,尾崎秀树作为日中文化交流青年代表团的团长再次访华,他又是一身传统的、正式而隆重的和服,在北京见到了我祖父和王炳南先生。