动物世界里的仁兽

在古代的动物世界里,有所谓的“仁兽”。“仁兽”其实并非一个很精确的词语,原因是当我们提及“仁”时,它理应是在“人与人”之间才会出现的概念。然而,将某些动物称为“仁兽”却是自古有之的现象。究竟有哪些动物符合“仁兽”的标准? 以下是其中的两种。

从传统字书到宫廷绘画里的麒麟

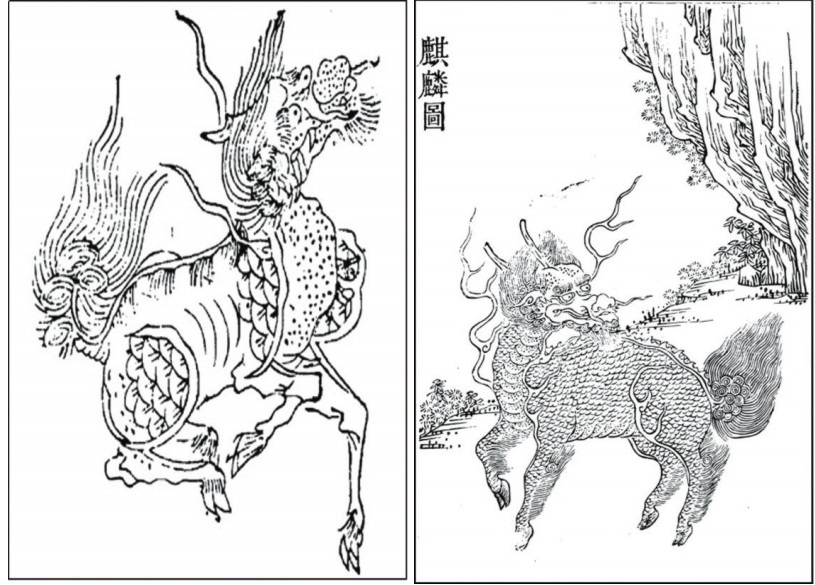

明清古籍多有配图,以下便是两幅题为“麒麟图”的图画:

左边所示的,是出自明代《三才图会》的麒麟;右边所示的,则出自清代的《古今图书集成》。这些图的产生,其实主要是倚仗绘图者对文献里不同字词的理解乃至文本的意会,因此图中的内容不一定是正确的。此外,我们在日常生活中常见的、各种带有吉祥寓意的事物,甚至是啤酒的品牌,都可能与麒麟有关,这些麒麟的形象亦多与以上列举的图画相似。然而,这些到底是否是“麒麟”真正的面貌? 这种形象的动物又是否真有其物? 这些都是令人存疑的。

我们可能会认为“麒麟”,指的是同一种事物。但其实在古代的字书内,“麒”和“麟”有差别,它们虽皆指向同一种动物,然而二者却有雄雌之别。古代用以形容动物的词汇远比现代严谨。

中国古代的史书《春秋》,在鲁哀公十四年的时候有这样的记载:“十有四年春,西狩获麟。”即在鲁哀公十四年时(公元前481年),人们曾捕获一只真实的、奔跑的“麟”,可见“麟”是一种可以捕获的动物。而《左传》中对此有比较详细的记载:

十四年春,西狩于大野,叔孙氏之车子锄商获麟,以为不祥,以赐虞人。仲尼观之,曰:“麟也”,然后取之。

“叔孙氏之车子”说的是为叔孙氏驾车的人,该人名叫“锄商”。锄商捉获一只“麟”,捉到之后认为它“不祥”,原因是古人相信这些“瑞兽”只在太平盛世才会出现,否则便是不祥的预兆。他们在捉获这个动物之后就让孔子(仲尼)过目,孔子看见后指出该只动物是“麟”,意味孔子似乎知道什么是“麟”。而由于当时并非太平盛世,孔子认为这并不是适合“麟”出现的时候,因此停笔不再编写《春秋》,这就是所谓“绝笔于获麟”的意思。

杨伯峻在《春秋左传注》中注释此事说:

《公羊传》且云:“西狩获麟,孔子曰:‘吾道穷矣。’”麟即麒麟。何法盛《征祥说》:“牡曰麒,牝曰麟。”《说文》本《公羊》,谓为仁兽。《尔雅·释兽》作“麐”,云:“麕身,牛尾,一角。”然中国实无此兽,今非洲有名奇拉夫 (Giraffa)之长颈鹿,有人疑即古之麒麟。

当中引用了一些字书,包括《说文解字》《尔雅》等等,提到这是一只“仁兽”,然后引述《尔雅》,指出“麐”的几个特点:身体像一只鹿,有类似牛的尾巴,有一只角。我们对此可以有所想象,其实画图者都是凭其对文字的意会来将相关的画面加以绘画。杨伯峻以为中国并无这种动物,并怀疑非洲一种名为奇拉夫的长颈鹿有可能就是所谓的“麒麟”。

据杨伯峻所引,我们翻查《说文解字·鹿部》,可见以下的记载:

麟,大牝鹿也。从鹿粦声。

麒,仁兽也。麋身牛尾,一角。从鹿其声。

麐,牝麒也。从鹿吝声。

“麐”是“麟”的异体字。通过以上的定义,我们可得知“麒”大概是雄性的,而“麟”“麐”所指的应该是雌性的。《说文解字》将“麒”称为“仁兽”,是一种有“仁德”的动物。如前所说,理论上“仁德”说的是人与人之间的关系,如果只有一个人的话,他是不可能被称为“仁人”的,需要两个人以上,我们才可称其为“仁人”。我们在这里大概可以得知“麟”是体形庞大的、雌性的鹿(“牝”是雌性的意思)。《说文解字》已告知我们“雄、雌”“大、小”等等的分别。“麟”“麒”“麐”这三个字,如果我们当作是“长颈鹿”,这是另一回事,但是在《说文解字》的时代就会将它分得很细致,有雄雌、大小之别。根据以上所述,“麒”是雄性的,“麟”是雌性的。

麒麟何以被称为“仁兽”呢?沈约《宋书》云:

麒麟者,仁兽也。牡曰麒,牝曰麟。不刳胎剖卵则至。麕身而牛尾,狼项而一角,黄色而马足。含仁而戴义,音中钟吕,步中规矩,不践生虫,不折生草,不食不义,不饮洿池,不入坑阱,不行罗网。明王动静有仪则见。牡鸣曰“逝圣”,牝鸣曰“归和”,春鸣曰“扶幼”,夏鸣曰“养绥”。

当中提及的“麒麟”是仁兽,指出其雄性是如何的,雌性是如何的,亦提到它“麕身而牛尾”,此与上引内容相近。这里还有一些新的信息,例如提及麒麟“狼项而一角,黄色而马足”,即整体是黄色的,有马的脚。此后提及麒麟“含仁而戴义”,且“音中钟吕,步中规矩”,即其发出来的声音很典雅、雅正,它走的每一步都很符合走路的法则。它甚至“不践生虫”,即在走路的时候不会踩到一些活着的昆虫,在走路前就规划过行走的路线,“不折生草”,即走路时所踩踏的,都是一些已枯死的草。

至于“不食不义,不饮洿池”一句,更为夸张,麒麟不吃不合义的东西,不饮用停积不流的池水,其饮食的标准不同凡响。“麒麟”更是“不入坑阱,不行罗网”,既不会自己跌入陷阱,也不会自投罗网,是一种很有趣的动物。最后提到,它只会于有贤圣君主的时候出现,也提到雄性和雌性各自的叫声如何,以及春天和夏天时它们的叫声如何。

字书与史书所载,毕竟只是文字上的记录,较为抽象。事实上,明代的记载或许可以让我们洞悉有关麒麟的新信息,对掌握其形象有所帮助。

在明代永乐三年(1405)的时候,明成祖下令郑和、王景弘等人“下西洋”。伴随而来的,一是郑和船队带回来的各地物产,二是各国的贡品。

郑和应该曾经到过印度、中东、非洲等地。《明史》里有记载不同国家的篇章,当中有一篇名为《榜葛剌》:

永乐六年,其王霭牙思丁遣使来朝,贡方物,宴赉有差。七年,其使凡再至,携从者二百三十余人。帝方招徕绝域,颁赐甚厚。自是比年入贡。十年,贡使将至,遣官宴之于镇江。既将事,使者告其王之丧。遣官往祭,封嗣子赛勿丁为王。十二年,嗣王遣使奉表来谢,贡麒麟及名马方物。

“榜葛剌”就是今天的孟加拉国。在永乐六年的时候,当地的王——霭牙思丁派使者来朝见明天子,“贡方物”(即献上地方的特产)。永乐七年,那些使者又来了,这次带上了从者(即随从)约二百人。自此之后,他们每年都进贡。那么,他们进贡了些什么呢? 永乐十二年,他们进贡的便是麒麟和名马方物。明代翰林院里有一个名为沈度的人,他在永乐十二年的时候画了一幅名为《瑞应麒麟图》的画,画中描绘了1414年郑和下西洋时榜葛剌国进贡的“麒麟”。其实在郑和下西洋600周年(2005年)的时候,内地、香港和澳门都各自推出了一套邮票,其中在港、澳的邮票上都出现了“麒麟”的身影。

上边展示的便是上文提及的《瑞应麒麟图》,这幅画其实有几个不同的版本,当中一幅现藏于台北的故宫博物院,上面写有“瑞应麒麟颂序”,我们可以在图里看见所说的序文。画中可见一位外国的使者牵着一只进贡的动物。

《瑞应麒麟图》有不同的“临摹本”。但临摹者对这种动物的认知似乎不太深入,虽然他们都在画同一种动物,但画中动物的花纹却不太一样,可见他们只是描摹了画的大致内容,而内里的具体细节对他们而言似乎不太重要。但无论如何,我们从三幅画中都能看到一只形象大致相似的动物。

上文提及的“榜葛剌”是否原产长颈鹿呢? 现在可知长颈鹿生活在非洲。但长颈鹿是从孟加拉国献来的,这并不代表这些长颈鹿本来就生活在孟加拉国。它们有可能是由非洲运去孟加拉国,再由孟加拉国运来中国,这也不足为奇。

另外还有一幅名为《明人瑞应图》的画,藏于台北故宫博物院,长颈鹿的花纹又与之前我们看过的几幅有点不一样。可见,从字书、史书到了明代的宫廷绘画,长颈鹿成为“麒麟”。

除了文字、图片的描述以外,前人对麒麟的记载也牵涉语音方面。例如《瀛涯胜览》中的《阿丹国》篇,便有注释提到麒麟的发音问题:“Somali语giri之对音,即gi⁃raffe也。”它提到索马里语有“giri”一词,乃是“giraffe”的对音。所以在非洲索马里语里,麒麟(Giri)就是长颈鹿了。索马里位于非洲东岸,乃郑和团队所达之处,所以起码当时当地人会觉得长颈鹿便是麒麟。

现在,有些国家仍然保留了中国古代语言的一些特点,如在日语和韩语里,便直呼长颈鹿叫为“麒麟”。假设大家前往日本的动物园,想要寻找长颈鹿所在,只要搜寻“キリン”即可,在日本的动物园,“麒麟”便是长颈鹿。在日本的游戏“Pokemon Go”里,与长颈鹿有关的角色也是以麒麟命名的。

食自死之肉的驺虞

除了麒麟以外,还有另一种更为神奇的仁兽——驺虞。驺虞是什么动物呢? 让我们先来看《说文解字》:

虞,驺虞也。白虎黑文,尾长于身。仁兽,食自死之肉。从虍吴声。《诗》曰:“于嗟乎驺虞。”

从上可以得见驺虞大致的体征,它“白虎黑文”,尾巴比身体长。长尾巴有什么用呢? 应该是用于保持平衡。理论上,这种动物应该懂得爬树,所以才需要这么长的尾巴。此外,《说文解字》也提到它是“仁兽”,是食“自死之肉”为生的。由此可见,驺虞应该是一种“腐食性动物”,它不会为了吃肉而袭击其他动物,而是等其他动物死后才吃其身上的肉,从中得见这种动物的仁德。最后,《说文解字》引用《诗经》里的《驺虞》篇,提到“于嗟乎驺虞”:

彼茁者葭、壹发五豝。于嗟乎驺虞。

彼茁者蓬、壹发五豵。于嗟乎驺虞。

我们在考究某字的字义时或许会查找《说文解字》里的解释,但这其实未必有意义,因为《说文解字》是一本经学的用书,它在一个特定的语境下才会有用,而这个所谓“特定的语境”就是指《诗经》《尚书》等书。《说文解字》的解释很多时候是在呼应《诗经》或《尚书》等书中某一篇、某一句中某字的意思。许慎,世称“五经无双”,意为许慎是研读五经最厉害的人,无人可与之匹敌。因此,许慎的《说文解字》,大多是对经书的解释。

其后字书如《集韵》,只言“驺虞”为“兽名”,没有太多的解释。

至于《玉篇》则说“驺虞”为“义兽”,似与上文所言“仁兽”有所区别。如果按照“仁”字的意思,“仁兽”应该对它同种的动物很好。至于“义兽”,应该是指只做对的事情,不做坏事。然则,驺虞是仁或义,实难言诠。

《尔雅》没有对“驺虞”的记载,引起了学者的关注,胡承珙《毛诗后笺》云:“《尔雅》自以兽非常有,偶遗其名,不得因此遂谓古无是物。”大抵这种动物并不常见,故而《尔雅》失记,但不可以说这种动物并不存在。

《山海经》便记载了“驺虞”,而且说其与麒麟有相似的特点:

林氏国有珍兽,大若虎,五采毕具,尾长于身,名曰驺吾,乘之日行千里。

上言“驺虞”,此作“驺吾”,“吾”“虞”古音相通。此言其体积“若虎”,且“五采毕具”。上引《说文》说驺吾“白虎黑文”,此则以“五采毕具”状写驺虞。理论上,五彩的动物很容易被发现继而被吃掉,所以这个描述有点奇怪。当然这里也有和《说文解字》相似的描述,如二书皆言驺虞是“尾长于身”。

然后,《毛传》里面提到:

驺虞,义兽也。白虎黑文,不食生物。有至信之德,则应之。

指“驺虞”不是仁兽,而是义兽,也提及它“白虎黑文”,又和《说文解字》的解释一样,说其“不食生物”。“有至信之德,则应之”则提到了驺虞出现的时机。一般人呼叫它,它是不会出来的,除非该人是一个很有信用的人。

以上种种描述,都把人世间的优良美德加诸驺虞身上。我们要思考一个问题:在什么情况下,人才会如此希望动物拥有众多不同的美德? 或许,生于乱世,人类才会有这样的想法。

三国时的陆玑所著《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》云:

驺虞,即白虎也。黑文,尾长于躯。不食生物,不履生草,君王有德则见,应德而至者也。

很清楚地提到驺虞是“白虎黑文”“尾长于躯”;“不食生物,不履生草”,即如刚才所提及的麒麟一样,它不会踩踏有生命的草;一定是有德的君王在位,才可以见到它,它是“有道则见,无道则隐”的神奇动物。

不论驺虞是仁兽还是义兽,驺虞之为仁兽,主因在于其吃自死之肉的生活习性,而食“自死之肉”的这项特性其实就如今日所谓的“食腐动物”(如秃鹫、秃鹳、鬣狗、狼獾、豺等),可是人类似乎没有打算要将此等动物封为“仁兽”。

明代不但有麒麟,还有驺虞。周王朱橚(明太祖朱元璋的第五个儿子,明成祖朱棣之弟)在明成祖朱棣登基之后,策划了进献驺虞之事。此事同样有人绘画下来:

图中可见其“白虎黑文”“尾大于躯”(有长尾)的外形,算得上非常逼真。当然,重点是这种动物只会出现于君王有德的时候,所以周王朱橚也是为了自保才上献这种动物,欲借此表明朱棣乃是仁德至上的君主。此画有合共二十八个官员的贺辞,内容全为歌颂明成祖得“驺虞”一事,铺张扬厉,辞藻华茂。

不管前代的驺虞是真是伪,朱橚请人绘画的驺虞图,像极了今人所谓的白虎。但那只“白虎黑文”的“驺虞”又是否为真呢?“驺虞”又是否是一种这样的动物呢? 驺虞毕竟奔跑速度飞快,又“不食生物,不履生草”,与白虎不尽相同。如果根据明代的画像,驺虞可能与如今已绝种的亚洲猎豹更为相似。有学者作出考证,指出驺虞应该是“白化”的“王猎豹”(King cheetah)。这种动物的尾巴很长,跑得很快,懂得爬树(尾巴可用于平衡)。另一种讲法认为驺虞乃是雪豹,这种雪豹生活在亚洲的山区,或许更为贴近明人所可得见并加以绘画者。《明内府驺虞图》所画的动物便与雪豹最为相似。

仁兽与人禽之辨

有一个问题特别值得大家思考。孟子尝言:“人之所以异于禽兽者几希”,即人和禽兽相差的地方其实很少。有时候,我们会说这只动物很有“人性”,我们也会说有些人是“猪朋狗友”“禽兽不如”“衣冠禽兽”等,这些都是日常生活中经常会听见的成语。一个“禽兽不如”的人和一只很有人性的狗,究竟谁更像“人”一点呢?

中国古代的先哲常常讨论一个问题——人禽之辨。人与动物其实有何分别?《圣经》里面指出:“神创造人,赐给人灵魂(创1:26-27);但神造动物却没有赐给他们灵魂。(创1:9-13)”

此外,《尚书·泰誓上》里面曾指出“惟人万物之灵”;《孟子》里面说“人之所以异于禽兽者几希”(8.19)等等,其实各书都有不同的说法,《孟子》里也提到:

口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也。(14.24)

意思是我们的五官各自有其欲望,我们的身体不喜欢劳动,这些其实全部都是人的天性,人要往上提升,才算是真正为人。所以,如果从另一个角度来看,今日社会经常流行“躺平”一语,当人“躺平”的时候,其实便是《孟子》所谓的“四肢之于安佚也”,当整个人都“躺平”了后,其实就是连“人之所以异于禽兽者几希”的那“几希”之处都失去了。

无论如何,麒麟和驺虞的故事,其实皆与“人和动物的互动”有关。动物界里有“仁兽”,主要原因在于:人将世间往往很多不同的事情投射到动物身上,不论是仁兽,还是义兽,其实都是同一个道理。动物是否真的有仁、义呢? 现实未必如此。只不过当人世间缺乏这些美德时,人们就会将这些想法投射在动物身上。仁兽与义兽的出没,其实也是人类行为的一种警惕。

(作者为香港中文大学中国语言及文学系教授)