江南五圣叙事的身份类型与文本策略 ——兼谈仪式文艺在文学史上的地位

文学史从来都是由不同人群建构的,其中充满了身份权力、价值判断和书写传统等。通常来说,那些由精英文人创作、主要靠印刷物传播、具有雅致风格的纯文学,必定占据文学史的主流,但无论它多么高迈超逸,也只是诸多文学现象中的一部分而已。金字塔的顶端不是悬浮在空中的孤立锥体,它与其下各层乃至地面以下的基础都是互相成就的。相对于历史过程中丰富多彩的文学存在,现有的文学史总显得过于纯净,还有许多被遮蔽的现象有待揭发和安置,仪式文艺便是其中之一。

英国剑桥学派于19世纪后期到20世纪前期曾在文化人类学界风靡一时,他们特别关注文艺与仪式的关系,尽管各家理论颇为纷杂,但大多倾向于认为艺术来源于仪式,代表人物比如英国女学者简·艾伦·哈利森(Jane Ellen Harrison),她在《古代艺术与仪式》一书中通过对希腊古典戏剧生成史的分析还原,认为:

仪式总有一定的实际目的……艺术的目的就是其自身,艺术的价值不在于其中介作用,而在于其自身。在此意义上,仪式就成了真实生活和艺术之间的桥梁,这是一座原始时代的人们必须跨越的桥梁。[1]

虽然从发生学意义上争论艺术与仪式孰先孰后难有定论,但哈利森女士将艺术规定为以自身为目的之超功利存在,而将具有现实目的之生活行为全部让渡给仪式,自然有其一面之价值。不过,她这里的艺术指涉的是理想状态,当我们着眼于无限多样的现实存在时,就会发现许多文艺跟仪式一样具有实际的目的,甚至就是仪式的组成部分。比如《诗经》之“颂”、《楚辞》之“九歌”、《乐府诗集》之“郊庙歌辞”等等,这些还是早就被经典化了的文艺作品,至于变文、宝卷、傩戏、哭丧歌、哭嫁歌等与民生日用相关联、具有仪式背景的通俗文类,它们非但琳琅满目,而且生生不息,具有悠久且执着的生命力,足以构成一类值得关注的文艺现象,我们称之为“仪式文艺”,即“与民众日常生活中的各类仪式紧密关联的文艺样式。它依附于仪式,有时还是仪式的主体与核心,甚至就是仪式本身;但它也有相当程度的主体性,其文本在一定条件下可以脱离仪式语境而在更广远的时空中发生意义”[2]。

仪式文艺尽管有许多庙堂之作,但其本质是属于民间文学、俗文学的。它很少有被文学史书写的机遇,即便有,也多为失去语境的纯文本,或者还是经过精英文人加工改造过的新文本。最典型的莫过于《九歌》,文学史中只能看到屈原的雅化作品,民众自己的文本则因“其词鄙陋”[3]而未获存留,所以歌中那些被祭祀的神灵究竟是怎样的品格,至今仍在争论之中,至于实际的祭祀情境及其与文本的关系,更无从谈起。当然,像《九歌》这么久远的文学终究是无可如何了,但宋元以来的许多仪式文艺,则渊源有自、脉络分明,且在当今基层文化中仍有延续,我们可以通过文献梳理与田野调查两条路径来相互映照,其中展现的多样化信息以及某些独特的美学风格,或许可以跟过于坚固的文学史成见发生碰撞,闪现出别样的光亮。本文即以文学史中的白话小说《南游记》为参照文本,通过文献钩沉尤其是田野调查所得的诸多文艺现象,证明它与江南仪式文艺应当具有亲缘关系,进而观察此类叙事在明清以来直至当下的江南民众生活中如何呈现出全然不同的历史进程与多彩面貌,以此对仪式文艺及其与文学史书写之关系,提供一点新的探讨。

一、《南游记》对明代江南民间仪式文艺的借鉴

所谓江南五圣,乃指江南民间广泛信仰的五通神。关于五通神,中外学界已经有了非常多的研究成果,兹不赘述。一般说来,“五通”与“五显”为其书面常见名号[4],前者偏于民间,后者则带有官方敕封的印记,其源头比较公认的说法是江西婺源的萧家,其影响遍及长江以南,部分华北地区亦有传播。祂是正邪之间的神祇,最大的功能是可以使人暴富,但暴富者常须付出较高代价,如出让家中女色等。祂有时受到皇家褒扬,像洪武年间在南京所建十四个官祀神庙中,就有五显神;有时又受到政府的严厉打击,最著名的便是康熙二十四年(1685)江苏巡抚汤斌的禁毁行动,影响及于全国[5]。就江南尤其是太湖流域的五圣信仰来说,最晚从明代中期以后,有两个特点非常鲜明:其一,祂以苏州南郊石湖旁边的上方山为其信仰圣地;其二,五通神有一个家族,五位兄弟伴有五位夫人,更重要的是祂们的母亲受到了特别的崇奉,通常被称为太姥(姆、妈)或太郡,其声望甚至超过五圣兄弟本身,这在别处的五通信仰中较为罕见[6]。

关于神灵的叙事,一般来说可以分作两类:一类是讲述其福祸人间的灵验传说,这样的叙事几乎无时无刻不在生产之中,每个人都有讲述权利,其传播方式主要靠最便捷的口耳,当然也不拒绝任何其他媒介;另一类是关于神灵的身世叙事,理论上说它也一样可以自由传播,但毕竟更多依附于信仰仪式活动,由专业或半专业的仪式专家为之宣颂,因而其叙事相对稳定。本文讨论的主要是后者。

江南关于太姥、五通家族的信仰叙事(下文简称“五圣叙事”),目前最为人知者乃出于宝卷这一江南民间流传甚广的仪式文体,题名较多,如《太姥宝卷》《太郡宝卷》《灵公宝卷》《五圣家堂宝卷》《感应宝卷》等等,其情节基干较为稳定,鲜有重大变异。拙作《〈太姥宝卷〉的文本构成及其仪式指涉》[7](下文简称“《陈文》”)曾将其情节分为10个单元予以详细介绍,本文将以此情节单元链为标杆对江南的其他五圣叙事展开分析,特根据比对之需,简化如下:(1)蜘蛛精太姥怀子;(2)五圣神异出生;(3)太姥吃人被捉下酆都;(4)救王小姐;(5)五圣酆都地狱救母;(6)偷桃疗母发配扶桑;(7)游春比武成亲;(8)泗州造塔借用沉香木;(9)落位上方圣地;(10)陪神花筵。上述10个情节单元,前7个都能在《南游记》中找到对应,甚至许多人神之名也大抵相同。因此,多数研究者认为《太姥宝卷》应该是根据《南游记》改编而成的。从版本先后来说,这样的判断似乎也很合理,毕竟,此类宝卷目前可见的最早版本已经迟至光绪三十四年(1908)[8],与晚明出版的《南游记》相距约300年。

但对于《太姥宝卷》这类地方土神的民间文本,我们要充分关注其特殊的传播方式。它们几乎没有进入过印刷渠道,历来都靠手抄流通,且这类手抄本并非用于阅读和保存,而是直接服务于仪式过程的实用台本,由宣卷先生照本宣扬。它们旋抄旋用,旋用旋损,旋损旋弃,弃则重抄新本,很难看到多么久远的抄本留存,故现存最早的抄本只能说明该文本创编的时间下限,其上限须由其它途径估测。《陈文》中列举了几个值得重视的因素说明《太姥宝卷》应该有比现存实物要早得多的明清源头,尤其发现明代弘治、嘉靖年间吴地两位文人对此信仰有非常相似的记载,其中不但太姥、五圣、五夫人的神位形象及其仪式实践(比如仪式名为“茶筵”或“待天地”等)与今日情况大致相同,更重要的是,在仪式上要“召歌者为神侑,歌则详神岀处灵应以怵人”[9]、“巫者叹歌,辞皆道神之出处,云神听之则乐”[10],显然是在唱诵关于五圣身世的叙事作品。而且,此类活动在明清之际已经形成专门职业,“歌师茶筵”与和尚诵经、道姑画符解禳、道士祈星礼斗并列为民间祛除邪祟的信仰仪式[11]。这些记载大多早于《南游记》的出版时间,至少也与之相去不远。

而《南游记》原名《五显灵官大帝华光天王出身志传》,由三台山人仰止余象斗编,本为单独发行的通俗文艺,后来因与其他三本合为《四游记》而被称为《南游记》。它叙述华光天王三次投胎的神奇经历,其情节与明代通俗神灵传记《三教源流搜神大全》中的“灵官马元帅”颇为相似,只是繁简悬殊,后者约等于前者的内容摘要,故学界一般以为《南游记》应是敷演《灵官马元帅》而成。虽然两者孰先孰后仍有争议,但《南游记》有较多以资参考的前文本则确定无疑[12]。而华光天王第三次投胎于婺源县萧家庄萧长者之家,其母为魔鬼吉芝陀圣母以及后续的种种叙事,正与前引《太姥宝卷》前7个情节单元亦即主体叙事基本吻合。那么,《南游记》的第三次投胎故事,会不会是借鉴了江南民间歌师在茶筵活动上唱诵的仪式文艺呢?至少我们不能排斥这种可能性,尽管此类仪式文本未必等同于今日所传的《太姥宝卷》。因此,《陈文》判断:“《太姥宝卷》可能具有比《南游记》更早的、本地仪式性的叙事作品为其借鉴,它与《南游记》的相应部分或许都以此类早期文本为其共同源头。”接续《陈文》,笔者又有一些新的材料和思考,或许可以将上述判断更加落实。

其一,据明前期苏州府昆山人叶盛(1420—1474)所撰《水东日记》卷六“岭北广西淫祠”载:“岭北仓库草场中皆有土地祠。仓中奉萧王,问之,则曰酂侯,盖以酂侯尝督馈运故也。其配则吉知陀圣母,旁卧一犬,则曰厫神。甚矣,其可笑也。广西桂林府仓土偶淫鬼尤多,金书其扁曰:仓王之祠。皆尝除毁,易祀城隍之神,盖周文襄公于苏松诸仓尝为是,似为近理,从之[13]。这里出现“吉知陀圣母”这专门名词,显然就是《南游记》里假冒萧员外夫人的“吉芝陀圣母”。那么作为仓库之神的“萧王”,恐怕也并非作者所记的酂侯萧何,而是五圣之父萧员外。事实上,将五显灵官当作仓库之神,在江南附近也有流传。明代董应举(1557—1639)曾司职南京户部仓,其《崇相集》卷十九中“祭文”中有一篇《告天策北仓文》,其词曰:“万历三十六年正月初二日,南京户部陕西司主事某,敢昭告于天策南北仓五显灵官大帝之神。”[14]可见萧姓五圣时常作为仓库神被人祭祀,而五通信仰,至今在桂林地区仍广有传播。如此,上引两广地区作为仓库之神的萧王,若非五通本身(可能记录者将神像之间的母子关系误为配偶关系),则必是五通之父,祂与吉知陀圣母之配偶关系在明初即已流传,远早于明末出现的《南游记》。该记录最后说“盖周文襄公于苏松诸仓尝为是”,是否表明苏州、松江一带也曾有过类似祠祀,待考。总之,《南游记》中关于五通之母名“吉芝陀圣母”的说法,应来自于南方民间流行久远的信仰实践。

其二,弘治年间苏州知府曹凤曾强势查禁五通信仰,当时文人桑悦(1447—1503)写有《苏守曹侯鸣岐去淫祠数十万阁老匏庵吴先生纪之以诗予次其韵》一诗,杨德睿先生首先引用其中“上方妖庙何丽壮,巫觋安得醉蛛丝。降灾吐火甚变幻,毒雾昏翳清明时。茶筵如锦人敬奉,视神喜怒为安危”[15],认为“巫觋安得醉蛛丝”,暗示苏州地区的信众已将上方山太姥视为蜘蛛精,这正是《太姥宝卷》等仪式文艺的特别说法,其说可从[16]。如此,则《陈文》认为《太姥宝卷》将《南游记》中的“吉芝陀圣母”音变联想为“蜘蛛精”(“吉芝”与“蜘蛛”在吴语中音同)则完全说反了,其实南方民间早就将五圣之母视为蜘蛛精并称为“吉知陀圣母”,是《南游记》因袭了民间传统。

其三,由此反观与《南游记》时间上最接近的前文本,即《三教源流搜神大全》中的《灵官马元帅》,它所记录的华光前两次投胎事迹,都有许多更早的身影,比如杂剧《华光显圣》、道经《道法会元》、通俗小说《西游记》《水浒传》等[17],但其第三次投胎有点特殊,录其原文如下:

又化为一包胎而五昆玉二婉兰,共产于鬼子母之遗体,又以母故而入地狱、走海藏、步灵台、过酆都、入鬼洞、战哪吒、窃仙桃、敌齐天大圣,释佛为之解和,至孝也。……[18]

这里华光之母是“鬼子母”,并非婺源萧员外夫人,也没有“吉芝陀圣母”一类的名号,说明至少就华光第三次投胎事迹而言,《南游记》与其说袭自《灵官马元帅》,不如说更多沿用了江南、华南等地的民间蜘蛛精传说。

可见,明代中前期江南五圣信仰仪式上的那些“皆道神之出处”的仪式文艺,应该是《南游记》第三次投胎、《太姥宝卷》等共同借鉴之先声,只是没有留下具体可考的文本实物罢了。

二、江南不同人群的五圣叙事格局

虽然《南游记》与明代江南“茶筵”活动中的仪式文艺有如此密切的关联,但现存的江南诸多关于五圣叙事的文本,最早只能追溯到晚清民国,很难代表明代的真实样貌。相反,《南游记》是商业印刷品,其内容自面世之后就基本固化,某种意义上说可能保留了较多明代的面目。至少,我们把《南游记》作为早期文本的代表,将现行江南仪式文艺中的五圣叙事都来与之进行关联性比对,应该是一种有充分理由的分析策略。

江南文化从宏观上说具有很强的一体性,民间文艺概莫能外;而从微观上作精细考察,其内部差异又很明显。我们团队近年来持续对江南地区的仪式文艺进行了较为广泛的调查,搜集到了众多关于五圣叙事的仪式文本。它们确实共享着一个基本的叙事框架,但不同人群有着不同的仪式文体,各自展示的情节、主题和感情色彩又纷繁多样。要而言之,首先可以将江南的五圣信众分为“岸民”和“渔民”两大人群。

先说岸民。岸民指的是传统上以农业经济为主导的城乡定居人群,就目前所知,除了与茶筵相关的科仪文书之外,有关五圣的叙事性仪式文艺,至少有两种突出的文体。

一是以长江以南太湖东岸、北岸为主的讲经宣卷活动,其文体统称为“宝卷”,前述的《太姥宝卷》即其代表;二是以太湖南岸钱塘江以北,原嘉兴府为主的赞神仪式活动,其文体民间有“神歌”“赞神歌”“文书”“烧纸歌”等不同称呼,以“神歌”一名最为通用,故本文统一以“神歌”称之。这类仪式活动要奉赞形形色色的许多神灵,五圣叙事是其中非常重要的环节。不过,此类活动目前已濒临消亡,我们团队非常幸运地在海盐一带搜集到100余种晚清民国的民间抄本,与五圣相关的有4种,其中2种乃全面叙述五圣事迹的,分别题名为《灵官》和《五灵官》[19],前者为足本,后者的结尾部分已残,两者的重合度极高,合而观之,可以代表海盐神歌中五圣叙事的基本面目。其情节单元链大致为:蜘蛛精太姥怀子(1);五圣神异出生(2);居于盘陀树(8’);四兄弟成亲(7’);太姥吃人被捉下酆都(3);五灵官成亲(7’);五圣酆都地狱救母(5);偷桃疗母发配扶桑(6);平番封神建庙(11)[20]。以前述《太姥宝卷》的10个情节单元为指标,我们发现海盐神歌与宝卷总体上说比较一致,《太姥宝卷》与《南游记》共有的前7个情节单元,除了第4单元“救王小姐”失落之外[21],其余皆存,可见三者的相似度极高。至于《太姥宝卷》的后3个单元,《南游记》本无,乃是《太姥宝卷》为了证明上方山为信仰圣地而另起的话头。而海盐地区的信众并不特别认可上方山,不需要这个话题,便借用江南仪式文艺的常用套路,让五圣先受玉皇大帝敕封,后又平定番乱再受人间皇帝敕封,简单收束全文,这里将之标注为第11个单元。显然,海盐神歌比宝卷更接近《南游记》。像五圣娶亲,也不是宝卷那样单纯的游春偶遇打将起来,而是跟《南游记》一样,乃因抢夺玉环圣母的金塔炼制金砖而起,而金砖恰是华光天王的标配法宝,显得更加合理。尤其看似重复的两次比武成亲,其实颇有深意。《南游记》中虽然也说一胞五胎,但生下来后四位兄弟就离家修行,只留五弟华光一人继续表演。海盐神歌与《南游记》共有“四个/一个”的分别格局,跟《太姥宝卷》始终是五兄弟合作的结构不同,正映现了五通到底是五人还是一人以及如何与华光匹配的传统分歧。事实上,这两种海盐的神歌文本,还有“第一图(度),不台良(谈量);二图(度)理不讲;奉赞第三图(度),值殿五花光”[22]之类的话语,其实说的就是《南游记》中的华光三世投胎,只是此处前两世不讲,专门奉赞第三度投胎为萧家五圣的事迹。

再说渔民。渔民的构成颇为复杂,通常根据船只大小分为罛船与网船两大类人群。罛船有5到7根桅杆,载重量大,渔民长年生活于太湖中央,以捕鱼为业,自成社会,很少上岸。网船则指4根桅杆以下的中小型船只,它们游弋于太湖流域内的河湖塘沟之中谋生。两者的生产生活方式虽有差别,但其信仰和仪式却有许多共同之处,其仪式文艺通常称为“神歌”或“扬(阳)歌”。为了与岸民的“神歌”相区别,本文统一以“扬歌”为渔民仪式文艺之文体名[23]。

关于太湖渔民的五圣信仰和仪式文艺,学界向无专门研究,近期裘兆远发表的《太湖流域五圣传说的水上传统》[24](下文简称“《裘文》”),可谓填补空白之作,本文多有参考。渔民扬歌与岸民宝卷、神歌的最大不同,在于它们都是分段演唱,每段各有名目,《裘文》将之概括为“片段化、系列化特点”。以五圣叙事为例,渔民经常只演唱“太姥求子”“杭州读书”“火焰山成亲”等单独段落,以前很少有文字流传,近阶段才有个别从业者留下一些记录。我们在罛船、网船渔民中都搜集到了少量记录文本(实况录音很难准确记录其发音),下面将分别挑选代表性文本来介绍其五圣叙事的多样面目。

罛船文本,我们选择了太保先生[25]蒋柏祥提供的《花筵簿》。此为罛船渔民花筵仪式的科仪本,乃是太湖罛船著名太保先生薛士虎口述,经罛船童子张春陆记录而成,虽然写定于1994年之后,却具有传统的权威性,近阶段蒋柏祥还经常在渔民的花筵仪式上使用它。此外,蒋柏祥还藏有三册祖传的民国时期抄本《帽子头神歌》[26],中有五圣叙事,本文亦用为辅助材料。在《帽子头神歌》第三册中,有独立篇名《太母娘娘》《上方立庙》《五通灵》《五夫人》等,其中《五通灵》内更有这么一段总词:“神有四十五段兴隆处,变成五段世(示)凡神。杭州攻书弚(第)一段,端杨(阳)致斈(学)转家门;泥山斈(学)法弟(第)二段,各学神通妙法灵;王家救女弟(第)三段,花园立塑庙堂门;风(酆)都救母弟(第)四段,王母仙桃救母吞。东京救(求)官弟(第)五段,重封官职虫朝门。”而在《花筵簿》中,则具体出现了题名为《观音化森罗》《太母求子》《唱五相公》《家庙五夫人》的中长篇段落唱词。笔者将这两者按其逻辑关系作一拼合,可以得到如下的情节单元链:凡女太姥求子(1’);观音化森罗树(8’);五圣神异出生(2);杭州攻书(3’);【泥山学法】(3’);【王家救女】(4);【酆都救母】(5);游春比武成亲(7);进京考官(12);救王小姐(4’);大闹皇城(13);敕封立庙分香(14)。其中【】内的文字,就是根据上引总词中的段落名补入的,未见真实唱词。

与罛船渔民多为太湖土著(至少三代以上)不同,网船渔民则大多是外来移民,其社会关系中存在着因不同纽带而缔结的利益共同体,俗称“堂门”。他们的扬歌,目前可见的记录本略多,个别堂门已有公开出版物比如《太湖渔歌》[27]等。比较而言,我们选择“公兴社沈氏堂门扬歌”为代表。该文本是沈氏堂门资深太保先生沈佛宝在2003年去世前用五天时间口述的,由其子沈水兴记录而成,在五圣叙事方面最为详细,录有《太母娘娘》《五相公京中考官》《火焰山成亲》《太姆分殿》《南北四殿元帅分殿》《家庙五夫人》6段唱词。其中《五相公京中考官》中也有一段总词:“五位相公也有七七四十九段仙园子,变化五段使(示)凡人:杭州读书第一段,王师傅手里读书二年半;蓬莱山学法第二段,蓬莱山学法也学二年半,学了七七四十九样神仙法,顺手弯弯雨来了,低手弯弯风来了;京中考官第三段;火焰山成亲第四段;勿问造殿第五段。今朝是前不唱来后不唱,就唱你京中考官第三段。”如此,我们根据前文成例,勾勒其情节单元链如下:凡女太姥求子(1’);五圣神异出生(2);杭州读书(3’);蓬莱山学法(3’);游春比武成亲(7);京中考官(12);救王小姐(4’);大闹皇城(13);敕封(14);火焰山成亲(7’);立庙分香(14)。

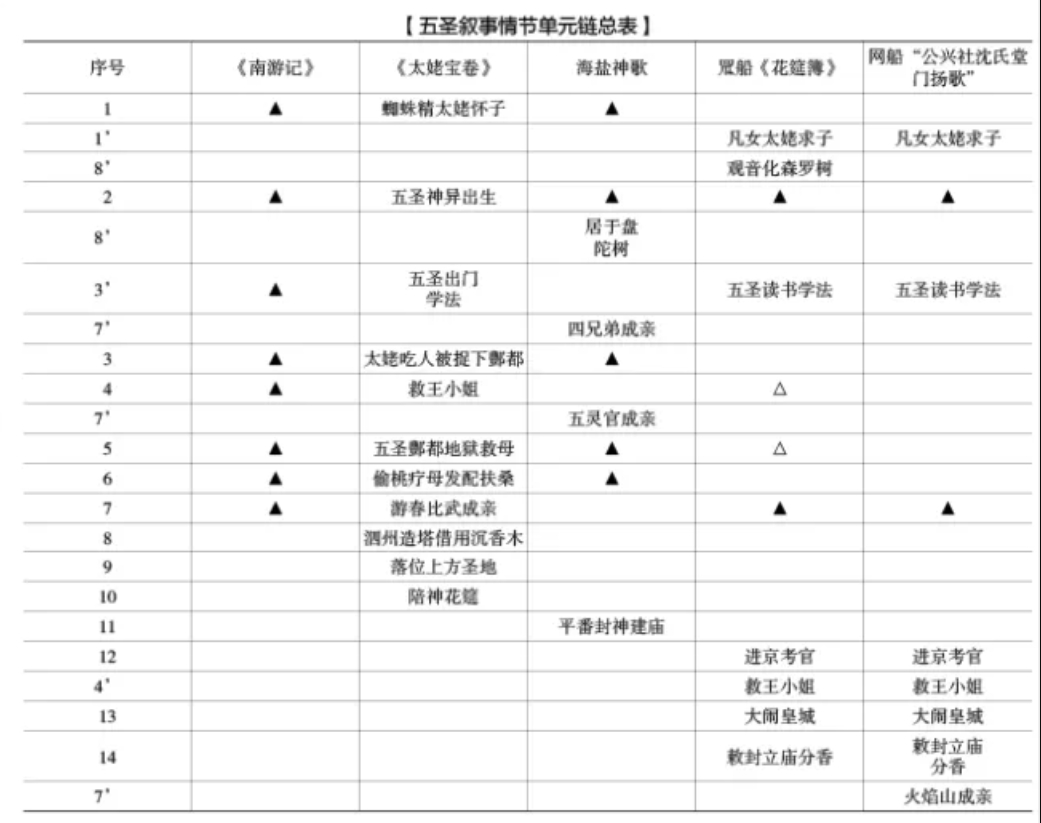

综上,笔者将《南游记》以及江南岸民和渔民的不同代表性文本归拢一处,借助前文的情节单元链数字编排,大致以《太姥宝卷》为基准,制成一张“五圣叙事情节单元链总表”如下:

有几点需要说明:(1)本表以《太姥宝卷》的10个情节单元为基准,与之相同的则以▲标示;有其名而未见其实的,则以△标示。(2)其他文本中出现的特有情节单元,则从11开始依序往下列举。(3)有些相似但不完全相同的情节单元,则用“n’”标于各自在情节链中的相应位置。(4)3’较为特殊,《太姥宝卷》的第3个情节单元,本就包含五圣外出读书学法之内容,因在《陈文》分析中不重要,故与“太姥吃人被捉下酆都”合并为一,但渔民中经常将它作为独立段落演唱,故3’以渔民的标目出之。(5)7’也较特殊,它在敕封之后,分香之前,因表中将“敕封立庙分香”合为一个单元,故7’暂列最后。(6)每一列从上到下,即为该文本的真实叙事过程,当然对于渔民文本来说,其中不乏笔者逻辑拼合的干预。

三、五圣叙事的类型、策略及身份差序

审视“五圣叙事情节单元链总表”,一个直观的印象是:前三列▲符号比较密集,说明《南游记》以及岸民的两种五圣叙事重合度很高;而后两者渔民的五圣叙事,▲符号较为稀薄,并出现了诸多其他情节单元,表中从12开始往下的情节单元皆为渔民特有,且罛船与网船共具。为清晰起见,我们依照民间文学的形态学原理,撇开那些枝节单元,可以提炼出两类基干性情节单元链,分别为:

精怪下凡—神异出生—地狱救母—比武成亲—————封神建庙

凡女求子—神异出生————比武成亲—大闹皇城——封神建庙

删除其中的重复项“神异出生”“比武成亲”和“封神建庙”[28],可知甲类中五圣的母亲一定是精怪所变,因为吃人而下酆都地狱,其核心母题为五圣救母,故可命名为“地狱救母型”;乙类中五圣的母亲都以凡间女子面目出现,其核心母题是五圣进京考官大闹皇城而获敕封,可命名为“大闹皇城型”。显然,“地狱救母型”为岸民所传,宝卷、神歌皆然;“大闹皇城型”则为渔民所传,罛船、网船的扬歌都有此核心情节。这就清楚表明,江南仪式文艺中的五圣叙事,在岸民和渔民中其实形成了两个既关联又各自独立的系统。

值得注意的是,岸民的“地狱救母型”与《南游记》基本一致,说明《南游记》很可能与江南岸民的仪式文艺同源。而且,前文引述的早于《南游记》的那些江南五圣信仰记录,也都是岸民的实况,我们有理由推断“地狱救母型”应该起源更早。而关于太湖渔民的各方面记载向来很少,清代以前的面目不甚清楚,故笔者推测渔民的“大闹皇城型”应该是后发的,其改编颇能体现出渔民与岸民的不同生活文化。

表面上看,渔民将主题从“救母”改为“考官”,似乎对于科举前程具有更强烈的向往,但这是出于外部人士习惯性思维的误读。事实上,太湖渔民传统身份相当低下,连识字机会都很少,更别提科举考试了。它的改编动机,笔者认为是渔民们特有的法术崇拜。江南渔民由于生产和生活的危险系数比岸民要高得多,故其日常的方方面面,都可能引发超现实联想,特别强调依靠或白或黑的法术来达到趋吉避祸之目的。落实到五圣叙事,既然现实生活中渔民无缘科举改变命运,那索性就以法术来强取。其常见的叙事策略都说五圣身怀绝技却遭到奸臣或皇帝的歧视,于是变化成龙、凤或石胡峰等大闹皇城,把皇帝和大臣们整治得极其狼狈,其间有非常夸张豪迈的铺叙,最后皇帝只好敕封他们为状元或其他高官、灵神。这与岸民仪式文艺中经常以建功立业(比如海盐神歌中的平定番乱)而受敕封的情节套路断然有别。这样的法术夸饰不光出现在五圣扬歌,其他神灵之歌中也常出现。比如刘猛将,祂是江南又一受到广泛信仰的地方土神,其核心母题是驱赶蝗虫。岸民叙事一般直接说刘猛将驱蝗成功后受到皇帝封赏,渔民的扬歌则经常会说刘猛将驱蝗成功后[29],皇帝赖账,刘猛将放出几只早就准备好的特大蝗虫把皇帝的衣服、龙椅都咬得粉碎,逼迫皇帝敕封他为“上天王”,其法术强取的格调与五圣叙事全然契合,由此可见渔民与岸民各自不同的叙事传统。

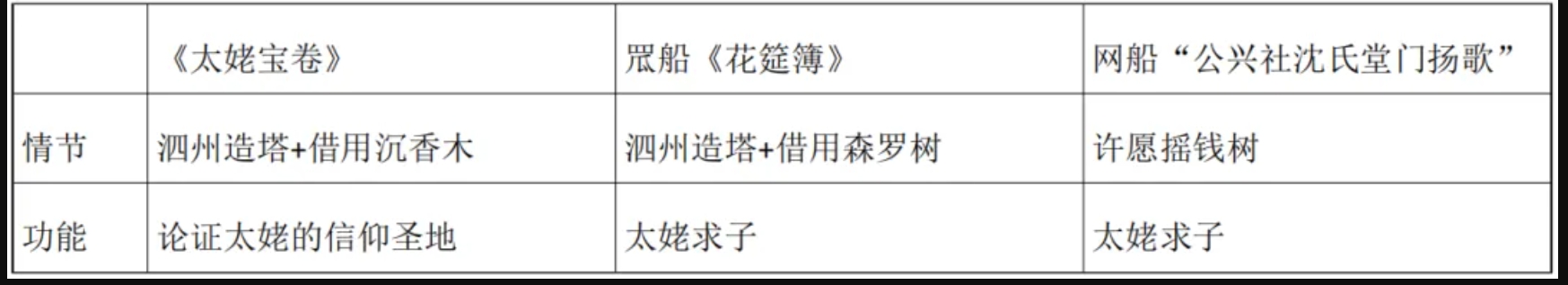

不光渔民与岸民有文化差别,即便是共享着同一叙事类型的渔民群体,罛船与网船之间又会显示出一些不同的特质来。从“五圣叙事情节单元链总表”中可以看到,罛船叙事尽管以“大闹皇城型”为核心,但仍或明或暗地出现“地狱救母型”中的某些情节单元。前引《帽子头神歌》之《五通灵》所载的分段题名中就有“风(酆)都救母弟(第)四段,王母仙桃救母吞”的说法,但实际调查中我们从来没有听到过罛船渔民会唱此段,多数扬歌演唱者甚至根本不知道有这一段,它很可能是有目无词的。这是明说,还有暗表。比如渔民扬歌中都有“凡女太姥求子”的段落,一般都说太姥夫妇如何虔诚供养某一神像,最后福报得子。但罛船《花筵簿》中的《观音化森罗》一段,虽然主旨是讲太姥向泗洲佛求子,却长篇叙述观音降服泗州水母娘娘的故事,连面条化作穿肠锁的关键细节也照样出现,最后观音要造塔镇妖而向太姥一家索要森罗树,回报是答应让祂们到姑苏去受人供奉。这显然就是岸民《太姥宝卷》第8个情节单元“泗州造塔借用沉香木”的翻版,只是将沉香木改为森罗树罢了。但它的叙事顺序和功用发生了变化:在岸民叙事中,这一单元是在最后说明五圣落位上方山的合法性;而在罛船扬歌中,却安置于开头作为太姥求子所积攒的功德之一。

但在诸多网船堂门的扬歌中,这一单元极少出现,笔者只在“公兴社沈氏堂门扬歌”中发现一点痕迹,太姥夫妇去向泗洲佛求子,看见泗洲佛的庙宇神像极为破败,于是许下重愿:“我锯脱摇钱树做身段,头段送到新场成学寺,二段送到普陀洛迦山,第三段送你四(泗)洲老佛做金身,金肚子来银肚肠……”后来果然如愿得子。这里的摇钱树,从名物和功能上似乎等于罛船扬歌中的森罗树,但完全丢弃了泗州镇妖的叙事情节,只剩下许愿重酬的单一意念。由此我们可以列一张简单的对照表:

“借用神奇树木”情节单元对照表

由此可见,同样出现“借用神奇树木”的情节单元,罛船扬歌沿用了岸民宝卷的情节但改变了其功能;网船扬歌则情节与功能一并改变了,只留下“树”这么一点虚化的印记。何况“摇钱树”是通名,比诸“沉香木”“森罗树”这样的专名来说太过寻常,若非仔细比对,几乎再也看不出与岸民叙事的任何关联。从这一情节单元的存在样式上,我们可以明显分辨出“岸民—罛船渔民—网船渔民”这样人群之间的文化亲缘差序。

吊诡的是,从渔民的实际活动区域来看,罛船渔民主要生活在太湖中央,很少上岸;而网船渔民游弋于浅水河岸,跟岸民交往较多。按理说网船渔民要比罛船渔民更多接受岸民文化才对,但事实恰好相反。传统上无论是经济水平还是文化程度,罛船渔民都远远高出网船渔民,甚至有“但得罛船为赘婿,千金不羡陆家姑”[30]之说。更重要的是,罛船的渔帮中曾经存在过“船学”的特殊现象,即请岸上的先生来船上长期居住教学。这些船学先生通常是岸民中的底层知识分子,他们熟悉小说、戏曲、弹词等通俗文艺,也熟悉宝卷、神歌之类的仪式文艺,其教学虽以主流文化为多,却也经常以扬歌这样的渔民文艺为教材,前引蒋柏祥祖传的《帽子头神歌》,据蒋先生说就来自船学先生,故将岸民的相关叙事掺入其中,也就不难想象了。总体来说,罛船渔民的知识水准要高于网船渔民,也更具对岸民文化的崇尚之心。尽管其五圣叙事的情节基干属于渔民文化,但对岸民的叙事元素依然有所流连,哪怕只是有名无实(酆都救母)或改窜因由(借森罗树)。可见,叙事情节的差序,正是实际生活中不同人群文化差序的一个具体而微的映现,而不同人群之间的文化亲缘属性,更多取决于内在的文化心性而非实际的交往频率。

值得注意的是,渔民扬歌中有一些特殊的叙事策略,隐含着深层的历史记忆,这在网船渔民的五圣叙事中表现得最为明显。网船渔民多为外来移民,其来源主要是江北,甚至可达山东一带,故网船渔民在民间又被称为“扬州帮”。《裘文》中专门有一节“网船渔民五圣叙事中的迁徙印记”,发现网船扬歌中时常会提及太姥或五夫人出生于江北,有时明确定位于扬州,并有较长的段落铺叙从江南去江北游玩或娶亲的过程,生动展示了网船渔民对自身迁徙历史的集体记忆,其说可从。本文在此基础上另有两点补充:其一,同为渔民,罛船扬歌中提及她们的出生地时,《太姥求子》说“太娘娘家住日出扶桑国,烟州火县丙丁村”,《家庙五夫人》则说五夫人乃“家住铁州并铁县,云家庄上长生身”。罛船渔民宁愿用一些虚无缥缈的地名来敷衍,也不落实到江北地界,因为他们更愿意认同自己是太湖土著的身份。其五圣学艺和游春的段落,也都说是在苏杭一带,再次体现出“岸民—罛船渔民—网船渔民”这样文化身份上的亲缘差序。其二,历史记忆不是一成不变的固定模块,时常也会展现出某些变动的趋向。《裘文》就以网船“公兴社沈氏堂门扬歌”中的《太姥娘娘》为例,指出它虽然把太姥的娘家定在江北,但在嫁往江南徽州时其礼单上却多为“洞庭西山有个酸橙桔”之类江南风物,说明网船渔民在江南生活日久之后,其口头文本中“江南的生活场景逐渐取代苏北的原始印象”。笔者以为,这样的文化变动,不光体现于具体的生活场景,甚至在价值判断上也会出现某些反转。上引段落紧接着唱太姥的江南婆家看到这一礼单后的不屑:“相公说了一声夸口话,江北人到底不吃好东西,酸橙桔有啥好吃,好的东西多多花。”不经意间流露出江南人看不起江北人的传统偏见,此中身份意识和感情色彩的变化,实在有细细品味的妙处。

余 论

作为本文的文本参照,《南游记》曾被多种有影响的文学史著作提及,但这并不表明其美学价值很高,只是因为明代中后期《西游记》《封神演义》的强势出现,被文学史家称为“神魔小说”的读物大行其道,它才有幸入选。鲁迅《中国小说史略》中如是评价:“凡所敷叙,又非宋以来道士造作之谈,但为人民闾巷间意,芜杂浅陋,率无可观。然其力之及于人心者甚大,又或有文人起而结集润色之,则亦为鸿篇巨制之胚胎也。”[31]可谓精辟。

通过本文分析可知,《南游记》应该借鉴过江南地区仪式文艺的前文本,而江南的五圣叙事,最晚从明代以来直至今日,始终在民间非常兴盛。从现存的仪式和文本中,我们可以辨别出岸民、渔民两类人群在共同信仰的前提下,分别形成了“地狱救母型”和“大闹皇城型”两大类型,并拓展了许多不同的叙事路径,一定程度上可以称之为“体一分殊”之格局。而这些多样化的叙事呈现,不只是文艺性的欣赏,更体现出强烈的职业、地域、迁徙、惯习、心性等方面的身份印记。这些文本之间可以排列出某种亲缘关系的序列,但其价值是绝对平等的,不存在定本或者标准本这样的概念,它们之间是“a text”(体一)和“the text”(分殊)的关系。“a text”任何时候都不存在真实的“体”,所有的具体存在都是“the text”,但大家却能从中识别出“a text”,并以之作为一种概括性的命名。相反,《南游记》无论被翻印多少遍,其文本状态总是相对固定的;虽然是通俗粗糙的商业性印刷读本,却依旧是作家文学;而江南林林总总的五圣叙事,则是典型的民间文学,其本质属性在于为信仰仪式服务,是以文本外的实用功能为基本导向的。

需要特别指出的是,本文更多还是偏于文本内部的静态分析,事实上,此类功能导向尚需结合文本的外部效用以及活态的仪式场域来考察,方能凸显其丰富多元的盎然生气,本文限于篇幅暂不展开,后当另文专论。而从另一方面说,也正是由于这些民间特性,仪式文艺跟既有的文学史书写传统便多有扞格,比如:文本缺乏稳定性且价值平等,很难满足文学史书写的经典化诉求;高度的语境关联限制了其跨时空传播,不易建设恰当的文学史坐标;经常与局部人群发生固定关联并具有一定的排他性,不符合文学史对民族、国家或人类等普遍性观照的宏观倾向……所以,仪式文艺向来较少进入文学史的视野和笔端,这是非常遗憾的。

其实,仪式文艺早就引起了学界的关注,在戏曲方面尤为突出,海内外诸多学者对傩戏、目连戏等各种仪式剧进行了卓有成效的调查研究,并出现了像田仲一成《中国戏剧史》[32]这样的专类文学史著作。只是从更广泛的意义上看,仪式文艺的天地非常阔大,像宝卷、鼓词、神歌、道情等等,都应该像仪式剧一样得到深入的调研,并努力向整体文学史渗透,以期使文学史书写的惯性模式有所改观。事实上,这样的改观已渐露端倪。譬如《哥伦比亚中国文学史》就辟有“民间及周边文学”的专编,其中第四十九章题为“口头程式传统”(oral-formulaic tradition),指的是“或在表演环境或为书面文本提供模型上依赖于口头文化的表现文类”[33],其中所谓“中国的口头程式叙事不仅娱乐观众,而且在乡间生活中起着强大的仪式功能”[34]云云,与本文分析的现象颇为接近,它甚至还简单介绍了海盐的“奉文书”,即本文提及的海盐神歌。这样的文学史眼光是卓越的,只是具体的书写还较为肤泛,未暇及于各类仪式文艺的内外深处。这也提醒我们,在宏观理论更新的同时,如何逐步建立具体的操作规程,在材料、文体、类型、功能尤其是文本与语境的互相关联上予以准确呈现,恐怕还需要更多学术案例予以支持,才有希望深入认知仪式文艺的存在方式和美学特质,进而在文学史书写中给予恰如其分的定位。

[本文系国家社科基金重大项目“太湖流域民间信仰类文艺资源的调查与跨学科研究”(17ZDA167)的阶段性研究成果]

注释:

[1] 简·艾伦·哈利森:《古代艺术与仪式》,刘宗迪译,第119页,三联书店2016年版。

[2] 陈泳超:《论仪式文艺的功能导向》,《民俗研究》2023年第2期。

[3] 王逸:《楚辞章句》,黄灵庚点校,第42页,上海古籍出版社2017年版。

[4] 在江南民间一般称之为五圣、五灵公、五灵官、五相公、五老爷等,很少称五通或五显。

[5] 参见蒋竹山《汤斌禁毁五通神——清初政治菁英打击通俗文化的个案》,《新史学》第6卷第2期,1995年6月。

[6] 详见陈泳超《苏州上方山太姥信仰及仪式文艺的调查报告》,中国台湾《民俗曲艺》第200期,2018年6月。

[7] 陈泳超:《〈太姥宝卷〉的文本构成及其仪式指涉——兼谈吴地神灵宝卷的历史渊源》,《民族文学研究》2017年第2期。

[8] 车锡伦:《中国宝卷总目》,第281页之“五圣家堂宝卷”条,北京燕山出版社2000年版。

[9] 黄暐:《蓬窗类纪》卷五“祛惑记”,《续修四库全书》第1271册,第617页。上海古籍出版社2002年版。

[10] 陆粲:《庚巳编》卷五“说妖”,谭棣华、陈稼禾点校,第51页,中华书局1987年版。

[11] 周清原:《西湖二集》卷十二“吹凤箫女诱东墙”,周楞伽整理,第209页,人民文学出版社1989年版。

[12] 关于《南游记》的相关研究,可参考周晓薇《四游记丛考》(中国社会科学出版社2005年版)、侯会《华光变身火神考——明代小说〈南游记〉源流初探》(《明清小说研究》2008年第2期)、二阶堂善弘《元帅神研究》(刘雄峰译,齐鲁书社2014年版)等。

[13] 叶盛:《水东日记》,魏中平校点,第63—64页,中华书局1980年版。

[14] 董应举:《崇相集》,郭庭平点校,第326页,中国文艺出版社2015年版。

[15] 桑悦:《思玄集》卷十五,《四库全书存目丛书》集部第39册,第159页,齐鲁书社1997年版。其中“视”字原刻漫漶,查万历二年刻本当为“觇”。

[16] 杨德睿:《邪恶的母亲:苏州上方山太姆崇拜研究》,《古典文献研究》第十九辑上卷,第198页,凤凰出版社2016年版。

[17] 二阶堂善弘:《元帅神研究》,刘雄峰译,第198—201页。

[18] 《绘图三教源流搜神大全(外二种)》,第220—221页,上海古籍出版社1990年版。

[19] 这4种海盐神歌皆为我们团队成员胡永良先生收藏,感谢他慨允复制使用。《灵官》封面书“壬申年 桃月 立卷”,当为1932年;《五灵官》封面书“民国十八年 春王月 立”,时为1929年。

[20] 括号内的数字为本文统一编号的情节单元序数,将集中体现于“五圣叙事情节单元链总表”,下同不注。

[21] “救王小姐”单元本来就是旁逸斜出的插入段,并非情节基干,失落无妨,详见《陈文》分析。

[22] 民间抄本错别字极多,括号内是笔者为之选定的“正字”,否则难以卒读,不一定都对。下同不注。

[23] 详情可参见朱年、陈俊才《太湖渔俗》,第18—24页,苏州大学出版社2006年版。

[24] 裘兆远:《太湖流域五圣传说的水上传统》,《民俗研究》2023年第2期。裘兆远为我们团队成员之一,本文所有关于渔民的文本资料和相关采访,皆由他实际完成、俯赠副本并慨允使用,特此鸣谢。

[25] 太保先生是太湖流域专门为集体或个人主持信仰仪式活动的男性人员,是渔民扬歌的“专业”赞唱者。

[26] 所谓“帽子头神歌”,指的是以简短的歌词来唱赞神灵身世,用于时间较短的仪式场合。蒋柏祥所藏《帽子头神歌》抄本,封面题写“蒋府九侯堂”,据他自述是其太公蒋积兴在上船学之时由教书先生抄给他并一直传下来的。我们从其中疏文经常出现“今据大总统民国江南/某府/某县/某乡/某都/大王界下在船/居住奉道/信人某某某/暨船眷等”字样可知,当为民国抄本。这样的渔民仪式抄本极其罕见,弥足珍贵。

[27] 《太湖渔歌》,金健康、孙俊良、查旭东主编,上海文艺出版社2014年版。

[28] 这三个单元中的“神异出生”和“封神建庙”的位置比较固定,代表开头和结局,但“比武成亲”在甲、乙两类中都可能出现在核心母题之前或之后,可见它不是结构性的叙事单元。

[29] 其实蝗虫只对岸民有害,与渔民无碍,故可以推测刘猛将的叙事应该源于岸民信仰,渔民在继承后又加发挥。

[30] 朱彝尊:《罛船竹枝词》,引自丘良任等编《中华竹枝词全编》第三卷,第603页,北京出版社2007年版。

[31] 鲁迅:《鲁迅全集》第九卷,第154页,人民文学出版社1991年版。

[32] 田仲一成:《中国戏剧史》,云贵彬、于允译,北京广播学院出版社2002年版。

[33] [34]《哥伦比亚中国文学史》,梅维恒主编,马小悟等译,第1095页,第1097页,新星出版社2016年版。