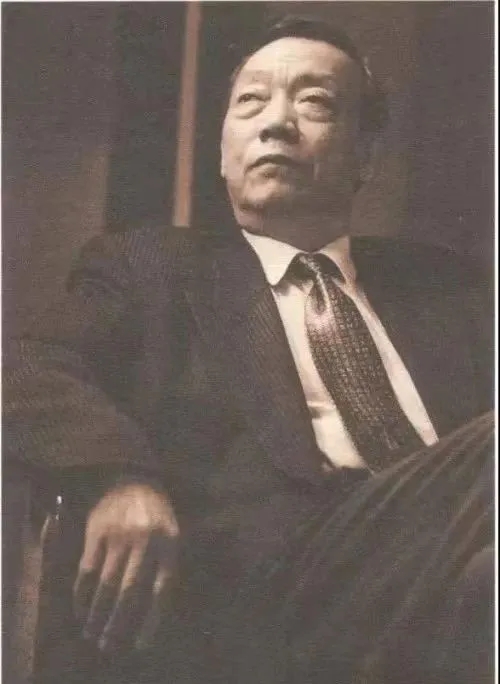

香港文坛老黄牛张诗剑

编者按:作家张诗剑是活跃在香港的著名诗人、编辑家,曾任世华文学联会副会长、国际诗人笔会副主席、香港中华文化总会理事长、香港作家联会副会长、《香港文学报》总编等,主编多种丛书三百多部。著有《爱的笛音》《诗剑集》《流火醉花》《秋的思索》《香妃梦回》等。2024年5月13日,张诗剑先生辞世,享年87岁。作家白舒荣曾撰文《香港文坛老黄牛张诗剑》(人民日报海外版2010年5月1日),记录张诗剑先生为文学事业做出的贡献,我们特选这篇文章发布,以示纪念。

看到最近一期《香港文学报》上所刊的《龙香文学现象》一文,不由想起一件往事。上世纪九十年代初,经我组约、为张诗剑领导的香港龙香文学社出版了一套《龙香文学》丛书,含小说集《浅水湾之恋》、诗集《写给情人》和文集《萍影春情》三部,为此受邀赴香港访问。那时内地客去香港,办起通行证(回归前,赴香港用护照)来,比到外国简直可以说难十倍。好不容易拿到护照,如期飞抵广州歇脚一宿。翌日午后,兴冲冲奔赴火车站至赴港直通车,不料在即将通关时,一位同事翻遍所带的衣箱,护照竟然无影无踪。情急之下,他突然想起,临出门前换了件衣服,护照就放在被换下的衣服里。我急忙到候车大厅给张诗剑打电话告知这一突发事件,只听他在电话那头,连声“哎呀!哎呀!哎呀!"。他说当晚已订餐,有龙香文学社的三十八位作家为我们接风,恰逢周末,时间又接近,临时通知取消活动很困难。事已至此,他又转而安慰了我一番。

第二天,我们想方设法,将同事的护照弄到广州后抵达香港。谈及昨晚的聚会,张诗剑的夫人陈娟告诉我,时间太紧,有些作家电话通知不到,张诗剑只好守在酒楼门口说明原因。

在香港我也见到了龙香文学社之外的其他作家朋友,听到关于张诗剑和陈娟夫妻的一些飞短流长。或者,根本不承认龙香文学社的存在;或者嘲讽他们开“夫妻店”。对这些闲言碎语,我虽不好当面表态,心里却不训为然。

张诗剑和陈娟夫妻,上世纪七十年代从内地移居香港,1985年创办文学社,将以福建籍为主的一些南下新移民作家组织起来,在高度商业化的香港,为了所喜爱的文学创作,彼此促进,共同发展。不管他们组织的是哪部分作家,夫妻为同一团体奋斗,都是做有益的好事,无可厚非。而且与之处愈久,交往愈深,我越发喜爱和敬重他们。文人相轻,文学社团之间彼此不服,可谓普世现象。

张诗剑,原名张思鉴,毕业于福建厦门大学中文系,移居香港后,担任中国新闻社香港分社高级编辑,撰写了数百万字的政经文化评论,于1991年退休。对热爱文学、立志积极贡献社会的张诗剑来说,退休不是人生的句号,而是事业的新起步。他将完全由自己支配的时间和精力,全情投入文学创作,积极组织社团活动,倾力从事编辑出版,为生命赋予了更丰富多姿的内容。

诗人、散文家、评论家,书画艺术亦自成风格,张诗剑具有多种才情。主要著作有《爱的笛音》《诗剑集》《流火醉花》《秋的思索》《生命之歌》《张诗剑短诗选(中英对照)》《香妃梦回》,及大量未结集的诗文和文学评论作品。他是香港回归后少数几位被首批吸收为中国作家协会的会员之一。曾获意大利1999年国际学院艺术与文化国际奖,为美国世界文化艺术学院荣誉文学博士,受聘为上海同济大学、广州暨南大学港台海外华文文学研究中心、洛阳大学文学院客座研究员,北京师范大学珠海分校客座教授。

在张诗剑退休的同一年,龙香文学社易名为香港文学促进协会。该会在创会会长张诗剑领导下,成立25年来,会员发展到200多人,在中国香港、中国内地、中国澳门、中国台湾、菲律宾等地,主办和合办过大小近百次文学和文化交流活动,邀请并接待内地、台湾及海外访港作家数百人。

同时他又同友人牵头组织成立了香港中华文化总会,在这个下属二百个文化团体的民间团体里,担任副会长兼理事长。同时,他还担任香港作家联会副会长,世界华文文学联会副会长、中国散文诗学会副会长,香港政经文化学会今长,国际读人等会创会部席。成员兼秘书长等职。也曾任香港市政局文学艺术顾问,香港艺术发展局增选委员和审评员。

如此多的兼职,张诗剑绝非浪挂虚名,哪里需要他,他总是尽心竭力无偿当义工,老黄牛般的任劳任怨。大到策划、组织,小到布置会场、到机场和车站接人等劳务性杂事,甚至出钱出力招待不属他负责的访客等等。张诗剑创办并担任总编辑的《香港文学报》和香港文学报出版社,扶植了不少文学新秀成为作家或诗人。为促进社团作家的创作,他主编出版了《香港当代文学精品丛书》六卷、《龙香文学丛书》二百多部、包括14个国家和地区诗人的短诗选萃、中英对照的《龙香诗丛》及汉英对照的《夕照诗从》共75部、《香港作家作品研究》文学评论集8部。如此勤力和无私付出,他赢得香港文坛活雷锋之称。

我过路香港时,多次在他家落足,亲眼看到他们夫妻是如何生活,如何工作,如何对待朋友的。近几年他们才另购房作为居室,之前的二十几年,其家既当过陈娟的医馆,又是他们夫妻的创作室和编辑出版办公室。他们的作品、《香港文学报》、香港文学报出版社的出版物,数百套丛书的编辑,都出在这间大约六七十平米的所在。他们并不富裕,却总是尽心竭力招待和帮助朋友。那时,我主编的杂志资金短缺,见我四处化缘,张诗剑主动联络当时香港艺术发展局的有关委员,想方设法协助我从艺展局得到一笔资金。

香港回归祖国时,张诗剑是香港各界庆祝回归委员会委员,是香港文学界少数出席香港回归交接仪式和香港特区政府成立仪式的代表。香港《紫荆》杂志曾发表过发采写他的文章,题为《草根阶层托起香港文学梦》,表扬他“揭起‘龙香社’大旗,默默为香港文坛耕耘,为推动文学创作和推广文学活动做出了不可忽视的贡献。”

“抬头做人,低头处事。”这是张诗剑的座右铭。

“人人争着‘下海’去,我自甘心耕荒原。不怕人穷,最怕文穷,志穷。”张诗剑如是说。

这位香港文坛老黄牛,立志拉文学车不松套。