钟叔河:博学勤勉 宽厚恳挚

钟叔河

仲春时节,北京阳光明媚,相距弱水三千的长沙却连日不开,细雨霏霏,使久居北国的我下车伊始似有一丝愁绪。就是在这样的天气里,4月初,我在长沙登门看望了文化大家钟叔河先生。

今年春节期间,我在北京给钟叔河先生打电话拜年。钟老今年已九十有三了,身体虚弱,卧床在家。他亲自接了电话,讲话有些费力。他告诉我,现在他已不能动手吃饭了,靠人喂点流食。我说您老保重身体,过一段时间我回长沙看您。他说,来之前联系一下啊,到时还不知道在不在。我说您老立德立言,是文化大家,一定会长寿的。他说,那也不好这么说啰。

钟老住在长沙市营盘东路边一栋高楼的20层,他将自己的住所命名为“念楼”,文章中自己说的话叫“念楼曰”。走进“念楼”,钟老正靠在床上戴着眼镜看名为《新文学史料》的杂志,上面有一篇朱正先生新近发表的文章。话题就从这里开始了。

钟老1957年被划为“右派”,开除公职后到长沙市西区街道当临时工。1970年又被判刑十年,押至茶陵洣江茶场劳改,1979年提前出狱。平反后调到湖南人民出版社工作,1988年离开岳麓书社总编辑岗位。在这不到十年的时间里,他以文化大家特有的风骨和坚韧,在出版界矗立了一座高峰。

一

春节拜年,电话里我赞誉钟老为“文化大家”,老人却自谦不愿领受。过后细想,称他为“文化大家”毫不过誉啊!作为我国享有盛誉的老出版家,他是“韬奋出版奖”获得者。近期,刚刚面世的新书《湖南出版五先生》,推介的第一位先生即是钟叔河:“钟叔河一生跌宕起伏,‘半路出家’成为湖南人民出版社的一名图书编辑,一出手就是大作和精品,堪称我国出版界难以逾越的高峰。钟叔河的名字也因此被镌刻在中国出版史上。”

20世纪80年代,钟老编辑出版的“走向世界丛书”受到各界广泛赞誉,引起国内外史学界的关注,曾获“中国图书奖”等奖项。清末的张德彝(1847-1918)多次出国,写了内容丰富、资料翔实的见闻录,其第三部见闻录《随使法国记》记述了目击1871年巴黎公社革命的情形——是国内唯一可见的目击者文字记载。《随使法国记》编入“走向世界丛书”出版后,巴黎“人文出版社”很快出了法译本。这一“目击记”改变了“中国人没有直接观察并记述过巴黎公社”的看法,法国的相关学者立即开始对此书进行研究。而张德彝的著作,正是钟老穷搜博采清人出国载记时,几经辗转在北京柏林寺发现后,始得出版。

钟老眼光独到,建议并编辑出版的《周作人文类编》和《曾国藩家书》引起强烈反响,《曾国藩家书》更催生了以后的曾国藩研究热潮。说到书籍的编印装帧等方面的造诣时,张中行先生说:“在这方面,久闻北方有个范用,南方有个钟叔河,是大专家,出手不凡。”

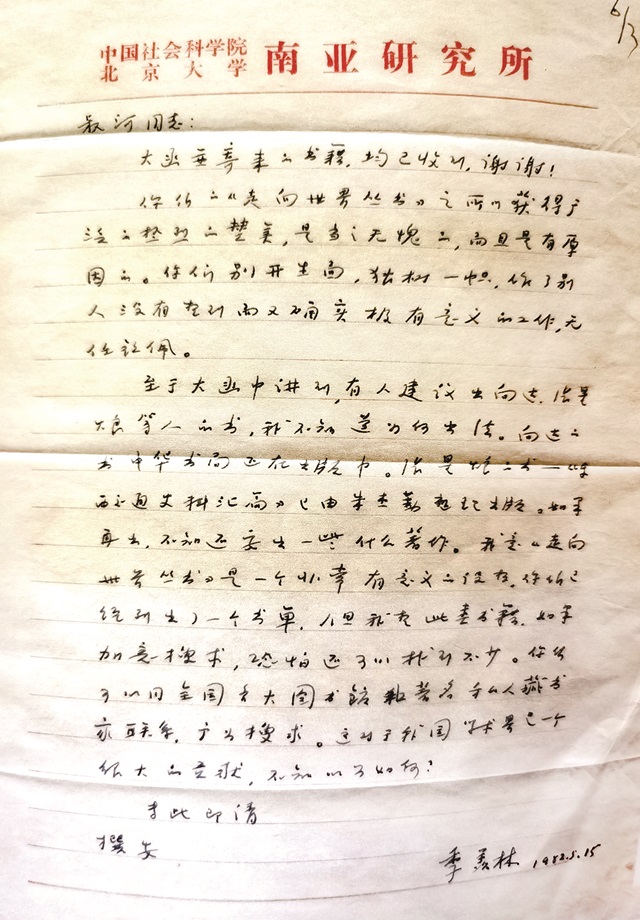

为了编辑“走向世界丛书”,钟老前后浏览过300多种1911年以前中国人亲历西方的载记,从中选出100种编成第一辑36种,且在每种书前都写有一篇叙论,评介文与其人。与此同时,在研究近代中国人考察西方的人和事时,钟老写了一系列颇有见地的论文,于1985年结集出版《走向世界:近代中国知识分子考察西方的历史》(以下简称《走向世界》)。钱锺书先生主动为此书写了序言,序言中说:“我的视野很窄,只局限于文学,远不如他眼光普照,察看欧、美以及日本文化在中国的全面影响;我又心粗气浮,对那一类书,没有象他这样耐心搜罗和虚心研读……叔河同志的这一系列文章,中肯扎实,不仅能丰富我们的知识,而且很能够引导我们提出问题。”杨绛先生曾致信钟叔河先生,提到钱锺书先生为此书作序的事时说:“他生平主动愿为作序者,唯先生一人耳。”李一氓同志不止一次地肯定“走向世界丛书”整理编辑工作的学术价值,并在《走向世界》出版后,一连两次写信给他。1985年9月29日致信说:“这套书(按指‘走向世界丛书’)这样一弄,真可以传之万世了。你写的那些导言尤有意义。可惜搞改革的,搞近代史的,都没有注意及此。是否再搞些宣传工作?”1985年11月2日又致信说:“每卷内各篇你的前言,集合起来,印为一册,尤便翻览,未审尊意如何?”钟老接受李一氓等同志的建议,将丛书各篇前言改写和扩充后结集为《从东方到西方——走向世界丛书叙论集》(以下简称《从东方到西方》)一书,李一氓先生作序,序中说钟叔河“在每种书前,各精心撰写了一篇对作者及其著作的详尽的叙论,文笔流畅,论断精当。这确实是我近年来所见到的整理古文献中最富有思想性、科学性和创造性的一套丛书。在这方面,推而广之,可称为整理古籍的模范”。季羡林先生在给钟先生的信中说:“你们的‘走向世界丛书’之所以获得广泛的热烈的赞美,是当之无愧的,而且是有原因的。你们别开生面,独树一帜,作了别人没有想到而又确实极有意义的工作,无任钦佩。”

二

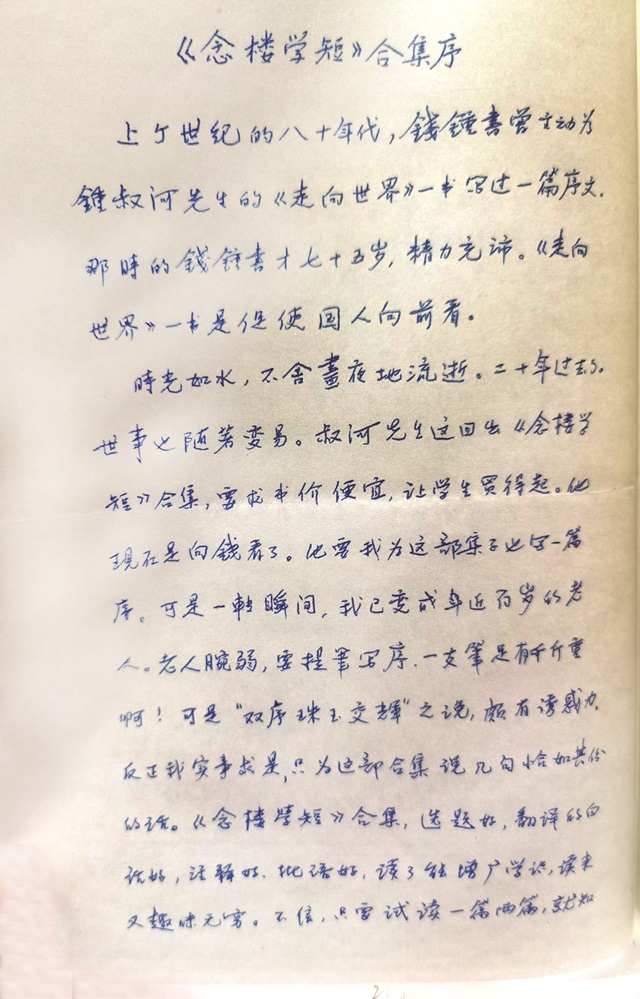

钟先生曾说:“散文不该限于写景抒情的‘纯文学’范围,杂文也不该只是‘新闻学会’主管的报刊评论。如果按‘散文学会’和‘杂文学会’的‘行规’,我的文章恐怕在两边都难入界。第一个集子《书前书后》自称‘编辑应用文’,并非矫情,之后的《念楼集》《偶然集》和《天窗》,也都是‘四不像’,只要还有人愿意看看,就不错了。”这实是自谦之辞,“四不像”恰恰是其文的独特魅力所在——文史哲交相辉映。《念楼学短》合集出版前,2009年6月,近期颐之年的杨绛先生专门作序,加上钱锺书先生之前为《走向世界》作的序,可谓“双序珠玉交辉”,正是人间佳话。杨先生在序言中说:“《念楼学短》合集,选题好,翻译的白话好,注释好,批语好,读了能增广学识,读来又趣味无穷。不信,只要试读一篇两篇,就知此言不虚。多言无益,我这几句话,句句有千钧之重呢!”杨先生的确此言不虚。

钟老说自己只是一名编辑,不会写文章。可320万字的《钟叔河集》也是皇皇巨著啊!即便是一名专职作家,有如此多的著述也是足堪欣慰的。他的《青灯集》《念楼集》《书前书后》《笼中鸟集》《记得青山那一边》《今夜谁家月最明》《与之言集》等是那么娓娓道来、旖旎有致,让人爱不释手,而我尤喜其古朴之意。黄裳先生为钟老《书前书后》作序说:“作者又是善于文章的……很沉痛的话,却闲闲落墨,别无渲染。如果寻根溯源,这种笔路风致,可以到东坡、山谷、放翁的题跋里去找。有如人的面目表情,有的只是一微笑,一颦蹙,而传达情愫的力量却远在横眉怒目之上……作者的一系列读书笔记则读来有入口即化而又富于营养之妙,正是我所爱读的文章,虽是随笔短篇,却并非一挥而就。”

我想,即便单单作为一个散文家,想必钟老也是我辈望尘莫及的。他的散文,文字清新洗练,意蕴深厚,隽永旨远,其喜笑针砭,无不妙趣横生。如随笔《李鸿章的诗》中写道,李鸿章一生事业皆发轫于曾氏幕中,故国藩逝世,鸿章的挽联“师事近三十年,薪尽火传,筑室忝为门生长”表明了师弟之谊,并以接班人自居。在李鸿章的《遗集》中,有8首题为《追悼侍姬冬梅》的绝句。在19世纪以前,中国士大夫纳妾狎妓属于常规,李国杰将他祖父大人“追悼侍姬”的诗收入《遗集》,自无不妥。曾国藩也置过姬妾,第一个妾买来一年多便死了,却没有在他的诗作中留下任何痕迹。最有意思的是,他讨小老婆,却说是为了挠痒痒。咸丰十一年十月十四日与澄弟书云:“癣疾如常,夜间彻晓不寐,手不停爬,人多劝买一妾代为爬搔。”说到此,钟老笔锋一转,“此其所以为‘文正’欤!李鸿章‘忝为门生长’,在这方面却比老师差远了”。又如《读又见离骚》中说:“我的职业是编书,每天收到报刊,习惯总是先看有没有书评类的文章,当然这和自己爱读散文多少也有关系。也许眼高手低确是文人通病罢,我的感觉,简直跟Montaigne总结他的接吻经验差不多,就是——‘并不上算,因为须得亲上五十个丑的才能亲到三个美丽的女子’”。读到此,不觉会心一笑,不得不佩服,这语言真是诙谐幽默,令人忍俊不禁。

随笔《千年谁与再招魂》介绍在西北沙漠中汉代居延境内出土的一枚汉简,内容是:“奉谨以琅玕一致问春君幸毋相忘。”春君显然是女性的名字,琅玕则是用青色玉石雕琢成的饰物,这位戍守在居延烽燧中的征人,苦苦思念着万里外的春君,特地为她觅得珍贵的饰物,想托付返回内地的信使带给她,写下了这件简牍,衷心希望她不要淡忘了对自己的感情。不知为何写好的书信却未能发出,就此流落在荒寒大漠中。钟老深情地写道:“时光流逝了二十个世纪,两千年前的烽燧早已夷为沙土。当时那位在如霜的月光下倚着雉堞,默望着似雪的沙原,静听着悲凉的芦管,为了情人而深夜不眠的男子,他的身子骨已经在大自然中不知轮回转化了多少回。可是这一片用十四个字(是墨写的还是血写的呢)热烈恳求‘春君幸毋相忘’的情书,历经两千年的烈日严霜、飞沙走石,却仍能以美的形态和内涵,表现出那番血纷纷白刃也割断不了、如刀的风头也无法吹冷的感情,使得百世之后的我们的心仍不能不为之悸动,从中领受到一份伟大的美和庄严。”这么令人陶醉的文字,也流露了钟老的真性情。

妻子朱纯去世后,他在《悼亡妻》一文中说:“朱纯一九二八年生于长沙河西,四九年八月进报社当记者,五三年和我结婚。五七年后夫妻协力劳动维生,她成了五级木模工。‘文革’中我坐牢九年,她独力养大了几个孩子,送了我母亲的终。五十四年来,她照顾我和孩子远比照顾自己为多,最后对我说的一句话还是:‘你不要睡得太晚。’……妻走了,五十多年来我和她同甘共苦的情事,点点滴滴全在心头,每一念及,如触新创,总痛。”读到这儿,我不禁眼湿,有种痛彻心扉的感觉。

钟老的散文,恰似陈年美酒,历经岁月更具醇香,轻抿一口回味无穷,我们的心同样“仍不能不为之悸动”。

季羡林给钟叔河的信

三

钟老作为知名的历史学家,史学方面的研究成果深受海内外重视。他在历史研究上气度恢宏、视野宽广,深深扎根中华富饶的土地,既有对廊庙朝廷的深刻叩问,又有对山川形势、风土人情细致入微的探究,总是乐此不疲、津津有味地汲取传统文化养料。《汉口竹枝词》是专记市井生活的通俗诗,钟老却“不敢看轻这薄薄一本竹枝词”,仔细品味其名物风俗、方言隐语,并深有感慨地说:“研究一个时代的文化,即不能不稍微了解那个时代社会上大多数人的生活情形。盖人的情绪,总系于其基本生活需要满足的程度,而群众的喜怒、民心的向背亦由此而决……文化不仅仅属于社会精英,也应该属于生活在田野坊巷中的多数人,而且更应该属于他们。”这样的文化观,不能不说是钟老的匠心慧眼。

我请教钟老,他几十年没有从事新闻出版工作,平反以后为什么马上会选择“走向世界”这一命题。钟老说,他从年轻时候起一直在思考一个问题,一个国家、一个民族,恐怕不应该也不可能长期和别的国家、别的民族隔绝开来,不能够自绝于这个世界。几十年间,不管是在打零工还是坐班房,他都没有放弃对这个问题的学习、思考和研究积累。特别是自己蒙冤入狱后,从自身遭遇反思国家走向,深感中国要建设现代文明、要实现现代化才能国富民强,同时避免他那样的悲剧发生。“走向世界丛书”可以说是近代中国从闭关自守到对外开放这个历史过程的若干个断面和侧面。回看第一代“走向世界”的知识分子所走过的道路,至少可以起到一点帮助打开门窗而又防止“伤风感冒”的作用——这就是他要编“走向世界丛书”的原因。

他在“走向世界丛书”的总序中写道:“历史无情亦有情,后人的思想和事业肯定要超越前人,但前人的足迹总可以留作后人借鉴,先行者总是值得纪念的。今天的世界已不是十九世纪的世界,今天的中国更不是清代后期的中国。但是,世界的发展越来越快,中国的现代化还有漫长的艰难历程,我们不能不继续打开眼界,走向世界。打开眼界后,还要学会分析,分清好的和坏的。一切好的东西,要‘拿来’为我所用;一切有害的东西,要实行抵制和预防。在这方面,前人的观察和体会,有一些也仍然值得我们重视。”今天,改革开放已经四十多年了,当我重读钟老写于1980年7月的这段文字,不禁慨然长叹!正因为他极富前瞻的思考,使“走向世界丛书”有力顺应和契合了改革开放的需要,所以才在出版界引风气之先,产生那么大的轰动效应,被赞“可以传之万世”。

李侃先生说:“《走向世界》这本书,在读者面前展示了一幅十九世纪中叶到二十世纪初年的中国人描绘世界的图卷,勾勒了当时‘走向世界’的中国人物的群像。这幅图卷和这些群像,反映了中国近代新旧思想、新旧文化相互斗争、相互交替的情景。人们从这本书里不仅可以获得不少历史知识,而且会得到有益的历史启示……来重温一下前人走向世界的艰辛历史,总结一下在处理新旧文化关系问题上的历史经验,无疑是会有助于我们当前的伟大事业的。而《走向世界》这本书也正是在研究这个问题上的一个可喜的收获。”我通读《走向世界》之后,深感这部著作体现了钟老的史学造诣和深厚学养,是中西方交流史研究的扛鼎之作,细品其中的任何一章,无不钩深致远、鞭辟入里,评述既严谨有据,读来又不沉闷乏味。如第七章在分析“同文馆”的兴办和衰落之后写道:“同文馆在这场争论中也大受打击。这棵‘西学’的幼苗,插在排斥它的封建土壤里,自然无法长成郁郁葱葱的大树,结出繁茂硕大的果实。”这种表述,实乃史家眼光和诗意笔调的完美结合。

改革开放之初,曾国藩并不被学界重视,钟老以非凡的胆识和眼光,提出出版“曾国藩大全集”的建议,这自有他的深沉考量和历史逻辑。写于1991年底的《〈易经〉的行时》中说:“中国不改革开放绝无出路,今日来读国学,回首过去只应是为了走向未来。可是要走向未来,仍不得不先花一点工夫,弄明白自己是从何而来,现在又立足何处。”在《〈亦报随笔〉序》中又说:“我不过是一名编辑,不是什么研究家、批评家。我的工作是编辑出版旧籍遗文,使想看的人能够买得去看,想批评研究的人也才有材料好拿去做文章,或供于牺牲坛前,或钉在耻辱柱上,都悉由尊便。”这是一个倔强而正直学者的肺腑之言。

我请教钟老,当年出曾国藩的书,有没有特别的想法。他说,曾国藩是个历史人物,研究这段历史,离不开研究这个人;面向现代化,研究传统文化与现代化的关系,也要搞清楚这个人。在《学问与理想》一文中,他说得更为通透:“传统学问固不能使中国现代化,熟读离骚培养不出现代精神来,但如能以超越利害的态度,以现代化的思想,以现代科学的方法,来一层一层掘开传统文化的积淀,找出我们这个古老民族血管里流动着的东西的根源,却是中国现代化非走不可的一步。”

王一方先生说:“若是对钟先生的历史编辑与著述工作作一番梳理,不难发现其中有个大背景,两条干脉:大背景是近代中国文化汇入世界文化的历史演进过程,两条干脉一是‘东士西游’,包括实录、心态、反思与启悟;另一是‘士的蜕变’,从思想史、文化史层面分析从传统士大夫到现代知识分子的艰难转型及其内在动因。两条干脉互为经纬:前者即‘走向世界丛书’所收载的内容;后者包括近两百年著名思想文化人物在西潮冲撞下的心灵觉醒,既有黄遵宪、郭嵩焘、周作人的个案研究,又有一些群体与比较研究,既有长篇宏论,又有诸多随笔、杂感,悉心品读,常能体察到某种治史的机智……在研究角度的切入上,他善于反弹琵琶,另辟蹊径。对于近代中西文化交流史的探索,不拘泥于‘西学东渐’的思路,没有去凑传教士与中国近代文化衍进的热闹,而是反其道而行之,致力于‘东士西游’史实的钩玄、考辨,从而拓广了史学视野。”

我认为,从钟老的学术思想和成果看,逻辑起点和动因都是实现中国的现代化。溯其源头,则是湖湘文化的“经世致用”“知行合一”原则深度刻蚀了他。曾国藩、左宗棠是中国近代最早“睁眼看世界”的一批人,曾国藩科举入仕,赐同进士出身,按常规会驱使孩子倾毕生精力投身科场,可是当两个儿子曾纪泽、曾纪鸿提出不想参加乡试、不愿走科举应试的老路,想学“西学”时,他毫不犹豫,全力支持儿子学习西方先进科学技术与科技文明。这当然有认为官场凶险,“余不愿为大官,但愿为读书明理之君子”的想法,但更多的是曾国藩认清了世界大潮浩浩荡荡的奔腾方向。而钟老,作为研究曾国藩的专家,在前人“睁眼看世界”的基础上无疑看得更高更远了——中国要富强必须现代化;而要现代化,必须融入世界,学习世界先进的科学技术,包括有益的制度成果;中国的现代化是一个长期的过程……窃以为,他真正落实了“古为今用,洋为中用”的要求,并且一以贯之,孜孜矻矻。今天,我们强调“文化自信”,老一辈文化大家苦苦追寻现代化,以“超越利害的态度”来钻研传统学问,不正是一种很强的“文化自信”吗?

如果说编辑出版“走向世界丛书”体现了钟老先生的远见,那么,撰写出版《走向世界》和《从东方到西方》专著则可说是彰显了他的卓识。

杨绛为钟叔河的《念楼学短》合集所作的序

四

清人说:“志高则言洁,志大则辞弘,志远则旨永。”以此观照钟老,再恰当不过了。张中行先生评价钟老说:“我同他交往不算多,不敢说了解,只谈谈印象。印象是人有至性,对事严谨认真,对人宽厚恳挚。这样说,有来由,而且不只一个……”对张中行先生说的,我有同感。从与钟老接触、交往的感受看,他确实是一个“对事严谨认真,对人宽厚恳挚”的人。为出版《周作人文类编》广泛搜集材料,细心整理,历时十年;为点校《曾国藩家书》,他“前前后后翻看过近十种标点(断句)本”……而他在“落难”期间学得的“制图”技艺,使他在所经手出版的书籍的开本、版式、套色等方面也都不惮其烦,力求至善。

他是个平和的人,给人没有高高在上的压迫感,也没有若即若离的距离感,无论是电话、书信还是见面,都能平等交流交心,就像乡里乡亲、街坊邻居交往一样那么亲切随意。而他委实又是个真正的智者!他始终记得闻一多的诗句——“我的世界有更辽阔的边境”。

钟老夫妻都曾被错划为“右派”,一同被开除公职后完全失去了赖以维生的工资收入,又正碰上三年自然灾害,两人只能卖苦力度日。他先是拖板车,后到大专学校去刻蜡纸、印讲义,之后又学会了机械制图和做模型(翻砂木模和教学模型)。爱人朱纯也是先糊纸盒,后学会做木模并成为五级木模工。坠入苦难深渊后,他没有丧失生活信心,对爱人说:“饭还是要吃的,书还是要看的。”他希望从历史中找到现实的答案。在做工糊口之余用心读书,主要攻读政治史、思想史、文化史方面的书。1979年3月,钟老被提前释放出狱;9月彻底平反后调出版社工作,马上着手编“走向世界丛书”。丛书中第一种《环游地球新录》于1980年8月出版。之后平均一个月出版一种,一种就是一本,平均十多万字,每种书都加标点、索引,从发稿到付印全过程亲力亲为。为便于读者阅读理解,钟老执意亲自撰写叙论列入书前。叙论长的一篇三四万字,最短的一万多字,几天挥就一篇。如果没有长期的刻苦钻研,任何一篇都难以成文。从此处可见钟老的非凡学力,更可觇其不一般的勤恳,洵为“不以隐约而弗务,不以康乐而加思”。

含冤入狱期间,他曾同潘汉年在湖南省第三劳动改造管教队相见。《纪念潘汉年》一文写道:“回念前尘,百感交集。虽然我与潘汉年只讲过很少几句话,与董慧(潘的夫人)则一句话也未曾说过,但他们那备受摧残仍保持着信心,被迫害至死而不失常态的大智大勇的形象,却一直留在我心间。”“备受摧残仍保持着信心”“不失常态的大智大勇”,又何尝不是钟老自身的写照呢!一个爱国爱民、忧国忧民的报人在特殊岁月里可谓“险阻艰难备尝之矣,民之情伪尽知之矣”,可是平反之后,不怨天尤人,而是心系家国、义无反顾,全部身心投入典籍整理,于出版于文史于写作皆多有建树、硕果累累。我觉得,其深厚的学养令人钦佩,而其自强不息的精神风范是最值得称道,也是最值得后辈仿效的。

这次见面,钟老虽然说话声音不大,气力稍减,但记忆惊人,思维清晰,表达流畅,中间没喝一口水,侃侃而谈两个半小时。天色已晚,护工已端上“流食”,我实在不忍心再多打扰老人。临别时,钟老又说:“我要是不受这么多挫折,可能也没有这么大的成就。人啊,还是做点事,遇到难坎要过去……”

这席话,让我一扫愁绪,心境豁然开朗。