陈子善:巴金三题

说“梦想的个人生活”

一九三三年一月十六日,上海《东方杂志》第三十卷第一期推出“新年特辑”,邀请京沪等十一城各界人士共二百四十四位撰写“新年的梦想”。撰稿人有作家、艺术家、教授、官吏、实业家、职员、学生等,还有外籍人士如伊罗生,涵盖面甚广。作家就有柳亚子、谢冰莹、郑振铎、巴金、郁达夫、老舍、叶圣陶、胡秋原、钱君匋、李青崖、盛成、俞平伯、茅盾、施蛰存、周作人、章衣萍、洪深、林语堂、夏丏尊、曹聚仁(以刊文先后为序)等位,均为一时之选。还请著名画家丰子恺等绘制多幅漫画,与文字相映成趣。

这个“新年特辑”总题“新年的梦想”,自然应景,但并不奇特,奇就奇在总题之下,有两个分题,一为“梦想的中国”,另一为“梦想的个人生活”,从国家到个人。换言之,撰稿人应以这两个分题各撰一篇短文。大部分作者都照办了。不过也有例外,周作人就只回答了前一题,而且是抄录其旧著《看云集》中的一小段话塞责。

然而,总题之下有两个分题,就产生了陷阱。由于这两个分题的文章又各自排印,后来的研究者在辑录作者《“新年的梦想”》一文时,往往只注意第一问,即把作者对第一问的回答视为对“新年的梦想”全题的回答,而忽略了第二问,漏收作者对第二问的回答。当年我编《郁达夫文集》就只收了郁达夫谈“梦想的中国”这篇,而遗漏了谈“梦想的个人生活”的另一篇。这个失误,新出的《郁达夫年谱》(2021年11月浙江大学出版社初版)已经纠正。

《东方杂志》第三十卷第一期,封面是丰子恺的画作

同样的疏漏也出现在《巴金全集》中。一九九三年十二月初版《巴金全集》第十八卷(佚文集上卷)“一九三三年”部分首篇就是《“新年的梦想”》,也只有总题之下的“梦想的中国”篇,而未收“梦想的个人生活”篇。现把“小说家巴金”的“梦想的个人生活”这篇已失散达九十年之久的佚文照录如下:

我个人的生活里不敢有什么梦想,黑暗的现实把我的梦景全都摧毁了。在这一片血泪的海上,我无论如何是不能够建造我理想中的美丽的天堂。在这时候我只能够有一点小小的希望,这希望也许就是不能实现的梦想罢。

我的希望是什么?自由地说我想说的话,写我愿意写的文章,做我觉得应该做的事,不受人的干涉,不做人的奴隶,不受人的利用。靠着自己的两只手生活,在众人的幸福中求得自己的幸福,不掠夺人,也不被人掠夺。

我有一个先生,他说过这样的话:“我希望每个家庭都有住宅,每个口都有面包,每个心都受教育,每个智慧都得着光明。”假若这就是他的梦想,那么我的也是这个。我也相信个人是和社会分离不开的,要全社会得着解放,得着幸福,个人才有自由和幸福可言。

巴金此文是他《“梦想的中国”》中所说的“在现在的这种环境中,我连做梦也没有好的梦做,而且我也不能够拿梦来欺骗自己”的进一步发挥,强调自己“只能够有一点小小的希望”,那就是“自由地说我想说的话,写我愿意写的文章,做我觉得应该做的事……”巴金的思想后来几经变迁,直到晚年,随着《随想录》的诞生,他终于真正实现了这个“小小的希望”。从这个意义上讲,这篇短小的佚文,是值得巴金研究者注意的。

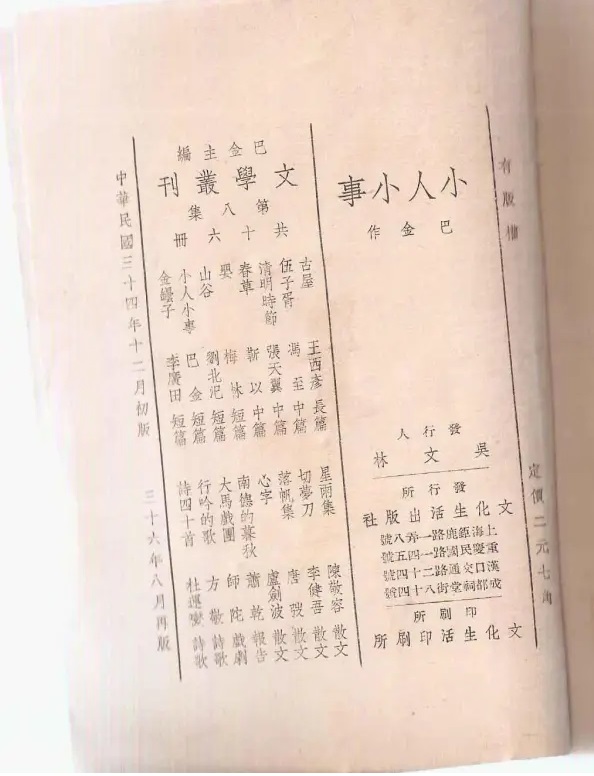

《小人小事》初版本之谜

《小人小事》是巴金在二十世纪四十年代出版的一本小书。在巴金众多的著译谱系中,一点也不显眼,却有两种书名相同、内容部分不同的初版本。这在巴金著作中大概是绝无仅有的,在现代文学版本史上恐怕也是一个独特的个案。

已经收入《巴金全集》第十一卷(人民文学出版社2000年4月版)的《小人小事》,书前有全集编者的说明:“《小人小事》一九四五年十二月由文化生活出版社初版,迄一九四七年八月,共印二版(次)。”此书列为有名的文生社“文学丛刊”第八集之一。那么,《小人小事》果真是一九四五年十二月初版的吗?答案:是,又不是。此话何讲?因为我刚刚得到一本《小人小事》土纸本,版权页所示,同样是文化生活出版社初版,初版时间是一九四三年四月,桂林文化生活出版社推出,列为文生社另一套“文学小丛刊”第三集之一。书名相同,作者也同一人,怎么会有两种不同出版时间的初版本呢?

“文学小丛刊”版《小人小事》

桂林文生社初版《小人小事》收入两辑六篇作品,即“第一辑旅途通讯”,有通讯《从桂林到贵阳》(正文中改题《“别桂林”及其他》)《“贵阳短简”及其他》《成渝道上》三篇;“第二辑小人小事”,有短篇小说《猪与鸡》《兄与弟》《夫与妻》三篇。换言之,这本《小人小事》是通讯加上短篇小说的合集。书末又有一篇《后记》,把编集这本小书的缘起和何以命名《小人小事》的理由交代得一清二楚:

今年三月起我从桂林到重庆、成都,又从成都、重庆回到桂林,整整花了七个月的长时间,这期间内我只写了前面三篇通讯和三篇类似小说的东西。算字数,至多也不过三万八九千,而且是在几个地方写成的。这一叠原稿纸跟着我跑了来回将近三千公里的路程。到今天我拿出它们翻看,在这些纸上我仿佛还闻着公路上尘土的气息,这气息对我已经是非常亲切的了。我现在很高兴地把它们编成一本小书,作为我这次旅行的一个纪念物。

本来我想在“小人小事”的题目下写十篇像《猪与鸡》的文章,但只写了三篇就不想写了。所谓“小人小事”,并没有特别的意义,不过说这是一些渺小的人,做过一些渺小的事而已。《旅途通讯》三篇所写的也无非“小人小事”:我自己原是一个渺小的人。因此我就用了“小人小事”做这小书的题名。

巴金 一九四二年十一月

全面抗战胜利后,巴金回到上海,重新整理自己的作品。于是把桂林文生社初版《小人小事》一分为二,“第一辑旅途通讯”三篇抽出,编入一九四六年四月万叶书店初版《旅途杂记》。“第二辑小人小事”三篇,再加上后来新写的《女孩与猫》《生与死》两篇,组成一本新的短篇小说集,书名仍沿用“小人小事”不变,这就产生了一九四五年十二月文化生活出版社初版的新的《小人小事》。

文生社初版新《小人小事》当然也有一篇落款“一九四五年十一月在上海”的《后记》,其实是对一九四三年老《小人小事》之《后记》的大幅压缩和改写,老《后记》有三百五十余字,新《后记》仅二百四十余字。第一段“这期间内我只写了前面三篇通讯和三篇类似小说的东西”这句至段末,改成只剩下了两句话:“这个期间我只写了三篇类似小说的东西。而且是在几个地方写成的。”第二段头两句大致相似,后半段则改写成:“这类小文章我不想再写下去了。所谓‘小人小事’,并没有特别的意义,不过是一些渺小的人做过一些渺小的事情而已。”老《后记》中那句重要的“我自己原是一个渺小的人”,被删去了。

《小人小事》有两种初版本这个有趣的版本现象,很值得巴金研究者留意。而且,据《中国近代现代丛书目录》(1979年9月上海图书馆编印),《小人小事》还有一九四三年六月成都文化生活出版社的第三种初版本,但我未见原书。

巴金——“我最钦佩的作家”

一九四六年一月创刊于上海的《上海文化》月刊,以“报导文化动态,评介书报杂志”为宗旨。二月《上海文化》第二期刊出一组在上海大中学生中举行的“本社调查统计报告”,分别为“你最爱”“那一份报”“那一种杂志”“那一本书”和“那一位作家”,作者署名孙德镇。所调查的有圣约翰大学、新陆师范学校、上海中学、上海市立女中和南洋模范中学等上海十一所大中学校及校外知识青年。关于“我最钦佩的一位作家”这个问题,统计结果如下(取前六名,作家姓名之下为所得票数):

巴金 一九〇;郑振铎 一〇三;茅盾 五二;施济美 三一;董任坚 二八;严谔声 一九。

对这个统计结果,统计者还做了“说明”,共七条,其中重要的为:“巴金得票最多,可反映其作品之始终获得知识青年之欢迎。”“郑振铎得票极多,想系(甲)一般知识青年对郑氏在上海沦陷期中艰苦卓绝精神的崇敬;(乙)郑氏于最近所撰文章及其所编刊物之受人重视。”“投票于施济美者多系女生,投票于严谔声者多系补校学生及职业青年。”需要说明的是,施济美是以《凤仪园》出名的青年女作家,严谔声则以“讷厂”笔名撰写各种评论著称。而“茅盾‘茅’字颇多写别字者,或少‘草’头,或少一撇”。言下之意,茅盾得票原本还可能高一点。至于董任坚,“说明”认为他“乃著名教育家,教育方面之译著颇多”,但从狭义的“作家”标准理解,“董氏似不应列入作家范围内”。

与得票最多的作家相对应的,在“我最爱看的一本新书”统计中,巴金的《家》名列第二,茅盾的《腐蚀》名列第四,张天翼编的《抗战小说选》名列第五。而对巴金荣居亚军,也有一个“说明”:“巴金至今拥有广大的读者,参见第四题(“我最钦佩的一位作家”——笔者注)之统计。巴金小说之被投票者,除《家》外,尚有《春》《秋》等。”

有趣的是,对于巴金是“我最钦佩的作家”的投票结果,也有读者表示不同的看法。一九四六年三月《上海文化》第三期以《巴金是最受钦佩的作家吗》(目录页所示)为题,刊出重庆读者罗致的质疑信,信中云:“巴金之《家》(以大家庭之毁灭为主题)即未必为今日广大青年所爱读。自抗战以后,青年来内地者东西流离,生活既乱且苦,以此对于家庭引起无限怀念(不论为大家庭、小家庭),故对于大家庭毁灭悲剧,不易引起共鸣,此亦人之常情。……若就内地言之,近年来曹禺、夏衍、陈白尘实皆较巴金为熟悉也。”

对于这个质疑,《上海文化》并未进一步展开讨论,这是令人遗憾的。事实上,抗战以后,固然曹禺、夏衍、陈白尘等的剧作大受欢迎,巴金小说仍不胫而走、持久不衰,且以《上海文化》统计中提到的《家》《春》《秋》“激流三部曲”为例。手头正好有开明书店出版的《家》(1941年3月第20版)、《春》(1949年2月第19版)和《秋》(1949年3月第13版),版次都颇为惊人。读者仍是如此之多,怎么能说巴金的作品已“不易引起共鸣”呢?

因此,全面抗战胜利后,巴金依然是上海读者尤其是青年读者所“最钦佩的”一位健在的作家,这个结论符合史实,巴金当之无愧。