解码塔什干:中国作家的亚非作家会议之旅与中亚的空间政治

内容提要 1958年召开的首届亚非作家会议是二战后亚非团结运动在文化领域的重要事件。然而,举办地塔什干的选定,本身便包含着特定的冷战内容。塔什干的城市空间形塑了中国作家的体验,他们留下的旅行书写不仅体现了新中国对世界的认识,也反映出这些认识的形成经历了怎样的中介。这段历史中包含着中国自主探索亚非团结的政治与文化实践的过程,也为今日人们思考社会主义建设时期的中国与世界提供新的启示。

关键词 亚非作家会议;亚非文学;第三世界;世界文学;塔什干

图1 1958年10月,出席亚非作家会议中国代表团合影。团长茅盾(右五),副团长周扬(右六)、巴金(右四)。团员有戈宝权、叶君健、刘白羽、曲波、祖农·哈迪达尔、季羡林、赵树理、袁水拍、郭小川、纳·赛音朝克图、库尔班·阿里、许广平、张庚、杨朔、杨沫、玛拉沁夫、谢冰心、萧三。

在新中国的十周年华诞将至之时,中国与第三世界国家之间的文化交往活动日益密切,有关的旅行记录逐渐聚拢成为一股可见的潮流,浮现在中国的文学视野之中。这一呈现出新鲜国际主义气象的书写活动从20世纪50年代中期延续至20世纪60年代初期,其间中国作家有记载的国际旅行的次数可谓非比寻常。萧三在首届亚非作家会议上的发言提及,仅在1954年到1958年8月间,有“100多个中国作家访问了各个社会主义国家和亚洲、中东、欧洲等24个国家,在同一时期内有欧美亚非52个国家等作家约350人访问过中国”[1]。

中国与第三世界之间的国际旅行及文化交流活动的展开,前提是战后世界格局的重大变化。在“万隆精神”的鼓舞下,亚非人民团结大会(The Afro-Asian People’s Solidarity Organization, AAPSO)、亚非作家协会(The Afro-Asian Writers Association,AAWA)、亚非作家协会常设局(The Afro-Asian Writers’ Bureau, AAWB)等跨国文化组织先后成立,共同搭建起一个以非西方国家知识分子为行动主体的知识-译介-写作网络,成为中国作家的域外旅行和写作发生的主要场所。作家们在行走中记录下自己的见闻和思考,描绘出一幅全新的世界图景。同时,这些写作受制于中国变动中的外交和文艺政策的影响,这些松散的国际组织亦处在围绕第三世界展开的文化冷战博弈之中。因此,多重力量的作用,让这些文字成为新中国成立之初中国人对域外非西方世界的第一手书写,记录了新中国的世界认识,也铭写了冷战的历史。

近年来,有关亚非作家会议的讨论在国内外学界成为热点。学者们尝试开启新的思路,以更好地理解这场文学运动的创造性,它对于“世界文学”概念的质询和补充以及蕴含的政治和文化潜能。然而需要看到的是,亚非人民在文化领域展开的反殖解殖的行动中,在各种界线被超越、被抹消的同时,仍有另一些界线依然存在或不断被重置,或者说,是作为不易辨析的历史的“后景”,被事先地预置了,而它们都与“位置”有关——无论是地理的,抑或是意识形态的,而在冷战中,“位置”往往才是最为重要的命题,理应被纳入有关文学的考察。

本文将围绕1958年首届亚非作家会议期间中国作家的旅行记录,在简要梳理会议前后历史的同时,重点关注会议举办的地点——塔什干这一城市本身所包含的空间-政治议程,以及它给中国作家们带来的感受。可以说,作为苏联在中亚地区的国际活动中心,塔什干向世界展示着苏联的社会主义道路。对于当时的中国,这里见证了历史的“转场”。经由塔什干的中介,新中国的第三世界视野和亚非团结实践由此出发,在曲折中不断生成。

一 重访亚非作家会议:亚非团结的直接平台

第三世界国家的独立运动是二战后最为瞩目的世界性的历史事实之一,1955年4月的万隆会议更是标示出了以亚洲和非洲为主体的第三世界在全新历史舞台的登场。回顾历史不难发现,在多个场合,除了表达对既有世界秩序的不满,寻求自身独立发展道路的意愿之外,这些国家和地区的人们普遍流露出对于交流和合作的迫切渴望。其反映的匮乏状态,与资本主义世界体系的不均衡性有关:长期以来,西方在成为政治和经济中心的同时,亦成为世界知识文化的集散中心,曾经存在于第三世界国家和地区之间的丰富联系被长期阻隔。这种历史性的断绝在万隆会议上首次得到正面回应。恢复亚非国家之间的直接交流,成为《亚非会议最后公报》明确提出的倡议:

一、亚非会议深信,发展文化合作是促进各国之间的了解的最有力的方法之一。亚洲和非洲是伟大宗教和文明的摇篮,这种宗教和文明丰富了其他的文化和文明,同时自己也在这个过程中得到丰富……不幸,在过去若干世纪中,亚洲和非洲国家之间的文化接触中断了。亚非各国人民现在都怀着一种热诚真挚的愿望,在现代世界的范围内恢复他们旧有的文化接触和发展新的文化接触。各与会国政府重申它们要为更密切的文化合作而努力的决心。

二、亚非会议注意到:殖民主义在亚洲和非洲许多地区的存在,无论它具有什么形式,都不仅妨碍文化合作,而且压制人民的民族文化。某些殖民国家拒绝给予它们的附属地人民以教育和文化方面的基本权利,从而妨碍他们的个性的发展,并且阻止他们同其他亚非人民的文化交流……这些政策等于否定基本人权,这些政策妨碍本地区的文化进步,并阻碍更广泛的国际范围内的文化合作。会议谴责在亚洲和非洲某些地区以这种或别种形式的文化压制来这样否定教育和文化方面的基本权利的现象。会议特别谴责种族主义,认为这是一种压制文化的工具。[2]

《公报》将文化合作视作亚非人民的基本权利,言明亚非国家间文化交流的重要性。对于1955年前后的中国来说,这种交流也是必要的。抗美援朝战争刚刚结束,第一个五年计划开始实施,需要稳定的国际环境以保证发展。外交政策上既要坚持“一边倒”,和苏联密切外交关系,又要“广交朋友”,“重建中间地带”,与新兴国家建立联系,获得广泛支持。在这个被总结为以和平共处为主要特征的“国际和平统一战线”时期中[3],加强与亚非国家间的国际合作,也扩展到了文学领域。

1956年3月发布的《中国作家协会一九五六到一九六七的工作纲要》首次规定了未来十年关于国际文学交流工作的具体细节,其中包括“协同国家出版机关组织翻译力量,将世界古典作家和当代优秀作家的代表作品全部译成汉文出版”,“了解和研究世界文学发展的情况”,组织研究者“对当前世界各国文学进行有系统的研究工作,在一九五八年以前编印出版苏联、各人民民主国家、欧美各主要国家、印度、日本、印度尼西亚、缅甸、泰国、菲律宾、埃及等国家的文学概况资料”。《纲要》同时强调了人员往来的重要性,要“努力扩大中国作家与外国作家之间的联系”,“与世界各主要国家的作家团体建立联系”,同时“有计划地派遣作家出国访问、考察各国文学发展情况”,特别是“与苏联及各兄弟国家的作家协会建立亲密合作关系。经常互相交换情况,推荐翻译书目,互派作家访问参观”[4]。

扩大联系、相互访问、交换情况——这些目标清晰地表达了重建中国和世界各国之间畅通无阻的人员往来和信息交换渠道的意愿。随后,在“万隆人文主义”(Bandung Humanism)[5]的时代号召下,中国一方面加强文学作品的译介,一方面积极推动与外界的接触,组织人员参与亚非妇女会议和亚非记者协会等国际组织的活动。首个标志性的事件,是1956年12月23日在印度新德里召开的第一次亚洲作家会议。此时正值中印外交“蜜月期”,中国派出了由茅盾、周扬、老舍、巴金等作家组成的代表团出席会议。遵循着“以文会友、加强团结、交流文化、巩固和平”[6]的基本方针,中国代表团不拘泥于国家和阵营,将精力放在同15个国家的200多名与会作家的交流上,以获得“以民族国家文学代表的身份与其他国家作家进行广泛对话的可能”[7]。在叶圣陶参会期间所记录的数十篇旅途日记中,作家对会议的事务性体验相当一般,表示发言者都是“自顾自说,或毫不切题,与所谓亚洲传统无甚关系,殊感无聊”。但作家感受最深之处,在于会议的友好氛围,一些看似不起眼的小插曲和他遇到的每个具体的人。譬如会议期间,一位埃及代表姗姗来迟,在他登台致辞时,在场人员“全体起立鼓掌”,此时苏伊士运河战争刚刚结束,现场人们“对埃及之支持,实为人同此心”;之后澳洲一黑人作家登台,全体复起立鼓掌,此时叶圣陶“此深可感动,余几欲泣下”[8]。寥寥数笔,真挚情感已跃然纸上。

值得注意的是,这次会议虽以印度为主导,但爱伦堡等苏联作家的出席意味着,即便苏联人并未去过万隆,参会的中亚加盟共和国代表让苏联成功地作为筹备国之一,实现了自己与万隆精神的文化对接。亚洲作家会议揭开了有组织的跨国文学活动的序幕。在接下来的两年中,数次有计划的外交活动,为首次亚非作家会议的历史性登场铺平道路。其中的重要节点包括:

1957年12月,在埃及开罗举行的亚非团结大会上又通过了一项决议,号召到会的各国作家积极参加在塔什干召开的作家会议,这就成为召开亚非作家会议的肇始。1958年6月初旬,苏联、中国、印度、阿拉伯联合共和国和日本五个国家的作家代表(我国代表为戈宝权、袁水拍),在莫斯科举行预备会议,发表了展开亚非作家会议的公报和告亚非作家书,并决定8月间开始召开亚非作家会议筹备委员会。8月下旬起,苏联、中国、缅甸、印度、印度尼西亚、喀麦隆、蒙古、泰国、锡兰、日本十个国家的作家代表(我国为刘白羽、郭小川),在塔什干开始亚非作家会议筹备委员会的工作,进行大会一切筹备事宜。[9]

正式会议前的几次预热,一方面将非洲正式纳入文学运动,一方面也实现了富有意味的位移,将作家会议的地点从印度转移到了作为苏联加盟共和国的乌兹别克共和国,也将议程上的主导权由印度逐渐转向苏联。

1958年10月7日,来自三十多国的两百多名代表齐聚乌兹别克共和国首府塔什干,正式开启了这场世界文学交流史上的盛事。中国方面,由团长茅盾、副团长周扬和巴金等21位作家组成的代表团前往参会。这一规模的作家会议,不但是对中国,在世界范围内亦是前所未有,正如会议官方发表的《亚非国家作家会议告世界作家书》所提到的:“我们这两大洲的知识界代表有史以来第一次欢聚一堂……我们是十五亿人的复兴精神的代表者。”[10]

在大会设立的议程中,如何认识文学的作用,如何处理与西方、与殖民主义的关系,是会议贯穿始终的焦点[11]。但对中国来说,这个平台最重要的价值,在于它向新中国的作家和文学首次提供了一个与亚非国家知识界的直接沟通机制:通过塔什干,中国作家可以去认识新的世界,也向世界展示新生的中国。会上,作家们就中国文学现状的各个方面进行了介绍:茅盾和周扬的报告较为宏观,内容上紧跟国内文艺界风向,前者强调新中国文学的发展和对亚非解放的意义,后者指出要“肃清东西方文化交流之间的殖民主义和帝国主义毒害”;许广平介绍了妇女对文学的贡献,强调了从古代到新中国作为“人民群众”的妇女文学脉络;冰心的报告是关于中国儿童文学的情况;杨沫则在发言中对广播、电影和剧院的发展作了陈述。值得一提的是茅盾的报告《为民族独立和人类进步事业而斗争的中国文学》,报告围绕着《在延安文艺座谈会上的讲话》精神展开,着重强调“作家必须与劳动人民相结合”,“文学必须为劳动人民服务”,呼吁作家们到工厂、矿井、农村,参与劳动,为人民而写作[12]。茅盾援引一位工人的话——“哪里有劳动,哪里就有诗”,作家们进入到劳动现场,让诗歌和劳动有机结合,使得中国成为一个“遍地神话遍地诗”的“诗国”[13]。茅盾的这篇报告在苏联引发了关注,《真理报》以超过其他大部分发言的篇幅,对报告表达了赞许[14]。

从参加会议人员的多元性来看,首届亚非作家会议确实配得上“文学的万隆会议”的称号。日后长期活跃于文艺界的各国人士都纷纷来到塔什干,诸种奇妙相遇让人感慨。塞内加尔导演、作家,“非洲电影之父”乌斯曼·塞姆班(Ousmane Sembene)、土耳其民族诗人纳齐姆·希克梅特、美国黑人解放运动领袖杜·波依斯(W.E.B. Du Bois)、日本作家堀田善卫,等等,都在这里留下自己的身影。大会昂扬乐观的氛围、朴素的人文主义精神、对和平的渴求,将人们凝聚在了一起。在会议上,亚非作家们携带着各自的民族身份,也分享着遭受霸权之苦的共有体验,这让他们更好地理解彼此的历史处境,对国家、对爱国主义的理解也获得了新的宽度。会议期间,郭小川得知北京爆发了针对美国舰队在台湾海峡增兵的三百万人抗议游行时,一边表达着渴望飞回北京参与抗议的热切心情,一边又意识到:“即使在这样的时刻,一个爱国者也不应当仅仅想到自己的国家,我们的国家是世界的一部分。在这世界上,我们有亲人,也有朋友和兄弟。”[15]

图2 周扬、茅盾与美国作家W·E·B·杜波依斯、雪莉·格雷厄姆·杜波依斯、塞尔加尔作家,政治家马杰蒙·迪奥普在亚非作家会议上。来源:马萨诸塞大学阿默斯特分校图书馆特藏和大学档案馆,网址:https://credo.library.umass.edu/

二 “丝绸大路上的白金之城”:作为样板、媒介、场域的塔什干

目前有关亚非作家会议的研究对空间的关注相对有限[16]。无法忽视的是,无论我们如何放置乌兹别克共和国的位置,在首届亚非会议上中国作家的发言和写作所处的最基本的空间环境,是塔什干这座苏联城市。而它作为20世纪50年代中后期苏联第三世界政策中的关键空间,中介并参与了中国作家同亚非作家的交往和对第三世界的想象与书写。

从历史上看,与伊斯兰教重镇布哈拉和丝绸之路重要节点撒马尔罕相比,塔什干的重要性是在20世纪才逐渐凸显出来的。1930年,塔什干取代撒马尔罕成为乌兹别克共和国首府,二战期间,远离战争前线的乌兹别克作为苏联的战略纵深,收纳了近百万难民,这让塔什干城市人口从1939年到1944年增加了一倍,增长到约100万人,民族构成也前所未有地丰富起来。免于战争炮火的另一后果,则是重工业在当地经济中的比重提高,这使得塔什干成为战后苏联现代化和工业化最快速增长的地区之一[17]。另一方面,在国际共运和对外交往中,塔什干也长期扮演着枢纽性的角色,早在1920年9月,塔什干就被确立为共产国际中亚局的所在地,是印度共产党的成立地,也是人员往来苏联和东方的中转站,长期被苏联当局列入外国访客的访问行程之中。中国代表团中的茅盾与萧三,在20世纪三四十年代往返于两国的途中都曾拜访过此地。在1948年的苏联之行中,茅盾曾撰文对该地区的基本情况进行了介绍:

苏联中亚细亚的五个共和国代表着五个民族。这就是吉尔吉斯、土克曼、塔吉克、哈萨克、乌兹别克。十月革命以前,这五个民族都呻吟在沙皇的暴政之下,过着努力的生活。那时候,他们的经济是落后的,主要的经济形态是游牧;他们的文化也是落后的,全境找不出一所高等学校,文盲占绝大的百分比,他们自己的(民族的)语文是被沙皇政府禁止的,所以不能出版民族语文的书报。十月革命把这一切都改变过来了。现在这五个民族的工业农业都有巨大的发展,文化和教育的工作既普及又提高。俗语说的“一步登天”,正可以形容这五个民族的状况。[18]

更重要的变化出现在20世纪50年代赫鲁晓夫执政后,广阔的欧亚腹地——从阿拉木图、撒马尔罕、布哈拉,到高加索地区的第比利斯和巴库等,成为来自亚洲、非洲、拉丁美洲代表团的旅行目的地,其中塔什干又成为中亚地区苏联的对外活动中心,承办了众多国际会议、文化和体育赛事,各国访客络绎不绝。一则1959年12月《真理报》的新闻显示,仅在当年,来自九十多国、874个代表团的4716名代表和2268名游客访问了塔什干,“见证了乌兹别克人民的建设成就”[19]。

正是由于这些会议和赛事的代表大多来自第三世界的各个国家,塔什干因此成为向世界展现苏联在中亚发展成就的窗口。这是苏联政府深思熟虑的结果。研究者发现,苏联有意将塔什干打造成为一个多民族的、伊斯兰教的、非白人、非欧洲的第三世界发展“样板”,一个“橱窗城市”(showcase city),一个苏联与文化他者的“接触地带”,它不光展示了苏联式的现代化成就,更指出了通往成就的路径:一个曾经被殖民的、非西方的、农业生产为主的地区,也可以从落后状态走向社会主义,并免于经历资本主义的历史阶段。而这正是出自“苏联对马克思主义关于历史进程的信条的改造”[20],也是苏联发展模式在亚洲的复制再生产。

于是,塔什干肩负了苏联在面对第三世界国家时试图扮演的双重角色:“一个提供成功发展模式的超级大国,同时也是有史以来最伟大的第三世界国家。”[21]这座城市背后的索引系统,乃是所谓“塔什干模式”(Tashkent Model)或是“中亚模式”(Central Asian Model),其最突出优势即“允许某些社会快速通过资本主义发展阶段并安全抵达社会主义”,同时也解决了资本主义所无法解决的经济发展和民族冲突两大问题[22]。茅盾1948年文章中所谓的“一步登天”,恰恰是对该模式的准确感知。不过,要实现这一目标,关键在于无产阶级专政(先锋党)、权力集中的国家机构,以及更先进国家(苏联)的帮助,这三种要素内在地构成了苏联的国家经验和第三世界发展规划的“前提性的关联”[23]。事实上,苏联十分清楚这座城市的象征意味,赫鲁晓夫将塔什干称作“亚洲之门”,作为自己1960年亚洲之行的出发点,其重要性可见一斑。在八次亚非作家会议中,中亚地区举办过其中的三次,1983年9月塔什干再次成为东道主,主办了第七届亚非作家会议[24]。自1968年起,塔什干开始举办两年一届的亚非电影节(Tashkent Asia-Afro Film Festival),对标以西欧为中心的国际电影评价网络。可以说,由于在苏联对外政策中所占据的特殊位置,塔什干成为一个装置,它在为亚非作家们提供直接交流平台的同时,也将苏联的社会主义经验“写入”,等候来自五湖四海的人们的“访问”和“读取”。

在这个意义上,塔什干在亚非文学运动中同时扮演着“媒介”(medium)和“场域”(field)的双重角色。它的位置就是它的信息,它是莫斯科的中亚镜像,它的城市景观背后,是对苏联社会主义道路的物质成就、空间存在、艺术原则、政治意图连同亚非作家会议的主旨和要求进行的编码;塔什干也成为布尔迪厄意义上的“场域”,作为行动者的各国代表携带不同身份和理念来到这里,彼此有共识,亦充满张力。需要看到的是,除了对帝国主义、种族主义的声讨和对维护和平的呼吁外,首届亚非作家会议并未提出统一的美学与政治纲领,并非所有人都认同苏联道路,会议上充满了交锋。其中最典型的例子,恐怕就是围绕有关是否将“反殖民主义”纳入大会议程所展开的博弈[25]。这更加显示出塔什干的复杂性,它既有着苏联的影响,也有着相当包容的面向,它重新接续起被西方现代性阻绝的亚非连接,但同时又是一个被中介化的机制。那么中国作家们的感受如何?他们首先注意到的,也是塔什干这座城市本身:

当我们离开北京,飞过戈壁沙漠、蒙古草原、贝加尔湖和辽阔的西伯利亚的时候,我们曾经对这个城市作过许多不着边际的想象。他曾经是古代亚欧干线“丝绸大路”上的一个重要驿镇,我们总以为它的面貌一定很古老。我们再也没有想到,它是那么年轻。[26]

如果说旧城具有东方色彩的话,那么,这剧院却又融合东西方的文明于一炉,塔什干真不愧为自古以来从7世纪起就招待过中国唐玄奘而又担当过沟通亚非联系的“丝绸大路”的桥梁。[27]

塔什干,这个充满阳光的大花园!我真喜欢它的美丽的喷泉,幽静的林荫道,富足的生活,热情、好客的人民!我来到这里好像来到自己熟悉的地方,好像到一个亲戚的家中作客一样。我第一次踏上塔什干的土地就有一种非常愉快的温暖的感觉。[28]

在旅途中,季羡林沉浸在历史的遐想中,但一落地就被现代化的机场所吸引:

我们一走下飞机,就给热情的苏联朋友们包围起来……在热闹声中,我偷眼看了看机场:是一个极大极现代化的飞机场。大型的“图-104”飞机在这里从从容容地起飞、降落。候机室也是极现代的高楼……汽车开进城去,是宽阔洁净的柏油马路,两旁种着高大的树。树荫下是整齐干净的人行道。马路两旁的房子差不多都是高楼大厦,同莫斯科一般的房子也相差无几。中间或间杂着一两幢具有民族风味的建筑。只有在看到这样的房子的时候,我心头才漾起那么一点“东方风味”,我才意识到现在是在苏联东方的一个加盟共和国里。[29]

图3 纳沃伊剧院。图片来源:马萨诸塞大学阿默斯特分校图书馆特藏和大学档案馆,https://credo.library.umass.edu/

事实上,作家们所见到的城市布局,是战后恢复建设过程中莫斯科和当地的建设者们不断探索的产物:既要让城市服务于生活和生产,也要抵御沙漠、干旱和不期而遇的地震;要涵纳乌兹别克独特的民族形式,更要体现苏联最新的建设经验。中国作家们不约而同地注意到在自己所下榻的酒店正对着会议主会场纳沃伊剧院(Navoi Theater)。这座建筑于1948年4月落成,在亚非作家会议前特意进行了翻修,被视作苏联的建设经验在乌兹别克最经典的本土化实践之一。它使用了当时最高标准的建设用料,实现了对社会主义建筑和本地民族风格的完美融合,在剧院内部,六个有着风格各异的雕刻和装饰的房间,分别代表着塔什干、撒马尔罕、布哈拉、希瓦、费尔干纳和铁梅兹六个主要地区。更有意味的是剧院的选址,在曾经沙俄时代的沃斯克雷森斯基集市(Voskresenskii Market)之上,是剧院把这个“中世纪的粪坑”改造成一个流淌着喷泉的城市广场,同百货公司和高档酒店一起成为城市文化生活的中心街区[30]。

这些景观共同构成了关于苏联现代性的感官装置,机场、高楼、宽阔的公路等元素所呈现的,是“苏联的今天就是我们的明天”这一当时人们所熟知的愿景,中国作家通过自己的文字完成了对塔什干城市空间的“正确”解码,也扩展了对中亚的认识。自清朝以来,随着“民族国家及国家边界日益明晰化”,中亚从“包括中国西部地区在内的西域概念”变为基本上将中国西部地区排除在外[31]。中国作家的城市风景速写里充满了对多重时间的感知。塔什干既让他们关注到苏联的建设成就,也激活了对该地区的历史记忆,将“丝绸大路”的历史和亚非团结的未来牵引到当前的全球政治动态之中。它包孕着新的历史和文化潜能,让人们有机会“都能创造自己崭新的、进步的文化”[32]。因此,这座“白金之城”成为一个独特的时空交汇点:它既是作为中国的“外部”,又是社会主义阵营的“内部”,同时也是第三世界国家文化交往的“界面”;它既表征着过去,又象征着未来,更代表着现在——在一种明确试图把握当下历史性的努力中,这些文字显示出中国作家们正在形成的主体意识如何在第三世界的时间和空间中确立自身,以脱离帝国主义和殖民主义这一肯定/否定性过程的展开。

图4 塔什干为亚非作家会议专门修建的酒店,由当地著名设计师设计,酒店即是主会场纳沃伊剧院。该酒店也多次出现在中国作家的旅行记录中。图片来源:《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》。

塔什干作为莫斯科在中亚的“样板”,对它的这些观察,很难不最终指向对苏联的认可,作家们纷纷在文章中表达赞许之情。郭小川强调了“苏联对所有亚非国家的无私援助的态度,以及由此而来的对于这次亚非作家会议的巨大贡献”[33];茅盾则直指阵营之争:“现在世界上的两种对立的制度,社会主义制度和资本主义制度,到底哪个是欣欣向荣,哪个是奄奄没落?哪个是为人民谋幸福,哪个是榨取人民血汗养肥了少数独占资本家?”[34]这些态度,最终被收束在“塔什干精神”这一官方总结之上,对它的描述,则来自赫鲁晓夫本人:

你们所理解的这个名词的含义,就是各族人民的文化巨匠们,在为了人类的伟大目标所进行的斗争中要能相互友好了解与合作;就是作家要和自己的人民的生活紧密联系;就是文学要积极参与你们国家争取自由与独立的斗争;而在那些已经获得自由与独立的地方则是积极参加新生活的建设。[35]

回国之后,巴金仍不失热情地写道:“无论什么地方,只要有友谊,有和平,有幸福的富足生活,有为着民族独立的持久斗争,有为着建设新生活的忘我劳动,有为着人民幸福的献身的努力,那么就一定有‘塔什干精神’。”[36]袁水拍以《赫鲁晓夫和我们一起欢笑》,回忆赫鲁晓夫在克里姆林宫接见作家们的场景:

把隔离我们的高山和大海都推开,/亚洲、非洲和苏联臂儿相挽肩儿相挨。/被压迫人民找到了永不动摇的支柱,/黑色的、黄色的手举起了感谢的酒杯。[37]

图5 赫鲁晓夫在克林姆林宫接见参加首届亚非作家会议的埃及与叙利亚作家,来源:Rossen Djagalov, From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds, p.66.

这些文字清楚地表现了此时在中国作家关于亚非团结运动的构想中苏联所扮演的必不可少的角色,也再次向人们提示了这场运动的复杂性:它不仅仅发生在第三世界国家之间,还可能同时体现为“三个世界”彼此之间的互动。除了政治、军事、经济等领域,文化也将成为冷战的核心地带,面对大国的扰动[38]。而随着中苏两国在一系列问题上的分歧浮出水面,这些激情开始消退,塔什干的开始也包含了自身的终结。

三 塔什干之后:中国亚非团结道路的曲折生成

首届亚非作家会议的诞生正处在苏联对外政策的调整时期。二战后,斯大林对发生在第三世界国家的民族解放运动并未给予充分的认识,而是习惯于将这些独立运动看作是资产阶级领导的民族革命。在一些冷战史学者看来,其中固然有苏联对国家安全的复杂考虑,但更重要的原因则是苏联领导人在二战后的心态转变,将苏联的全球冷战目标置于优先考虑的位置。1953年后,苏联立场开始转向,赫鲁晓夫纠正了原本的政策,在他看来,先前的失误在于对第三世界战略地位的预判不足,一味去笼络有社会主义倾向的国家,而未能争取那些并未主动亲近苏联的国家,同时未能意识到新兴民族国家“向社会主义过渡有着多种形式”,苏联应该提供积极支持,而不是选择忽视他们[39]。紧接着赫鲁晓夫对中国、印度、阿富汗等国的一系列出访活动,标志着苏联对第三世界在冷战地缘政治中重要性的“再发现”时期的开启。

中国的内政外交,特别是对于和平问题的认识也在这一时期处于变动之中。1958年前后,美军在台湾海峡的军事存在和核威胁,使得中国再次面对安全压力,这让中国的领导人意识到,建立国际和平统一战线是维护和平的必要手段,中国需要结交伙伴,团结世界上的各种力量,“分化以美国为首的战争集团”[40],由此第三世界的重要性更加凸显:这些国家和地区“人民”的涌现,必然在历史进程中起到决定性作用,而美国的力量则会顾此失彼,无法面面俱到。毛泽东常用“十个手指按十个跳蚤,一个也抓不住”的比喻来形容这种局面,用“割手指”描述各国对霸权的反抗,便是对这一思想的生动描述[41]。因此,在中国眼中,苏联同西方“和平共处”“和平竞争”并认为资本主义国家会向社会主义“和平过渡”的观点,越来越不符合中国的情况,无益于中国的国家安全,更不符合中国共产党对于世界局势的理解。1960年初,在列宁诞辰90周年之际,《红旗》《人民日报》等媒体发表多篇文章,阐述中国对和平问题的看法,认为和平只能靠斗争得来,第三世界国家和人民要摆脱殖民统治,也只有通过斗争的方式。通过一系列理论层面的思考,中国逐渐走向对修正主义的批判。

随着国内外形势的变化,中苏之间的分歧,在1962年2月开罗召开的第二届亚非作家会议上被推至前台。与塔什干完全不同,这次大会上中国作家的发言,可以说和苏联针锋相对,在代表团团长茅盾看来:

我们热爱和平,而我们要争取的,是作主人的和平,而不是当奴隶的和平。爱好和平是亚非人民的一个古老的、光荣的传统,也是我们两大洲过去和现在的作家毕生在追求的崇高理想……我们也认为有必要讲清楚:无条件的和平共处同有原则的和平共处两者的区别。何谓有原则的和平共处?这就是在互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则基础上的和平共处……历史告诉我们,牺牲了民族的独立和自由只能带来屈辱和奴役,决不能带来和平。羊和狼决不能和平共处。东方谚语说得妙:狼在只剩最后一口气的时候,都想吃羊,何况今天我们面对的这头狼(帝国主义和新老殖民主义),虽然在人民革命斗争的声威下比较地削弱了,但还不是“只剩一口气”呢![42]

会议之后,中国和苏联的代表在作家会议的平台上已经难以继续正常交流了。根据塔什干会议的决议,1961年1月,十国成员代表在锡兰(今斯里兰卡)科伦坡聚会,正式建立亚非作家会议常设局(Afro-Asian Writers’ Bureau),作为协会秘书处行使职能[43]。常设局在后来成为事实上由中国和其友好亚非国家所主导的阵地,与苏联主导的大会筹备委员会和主席团分庭抗礼。亚非作家协会内部的分裂,导致了1962年开罗到1967年贝鲁特会议之间的五年空白,其间中国参与的有限跨国文学活动,也都围绕着会议常设事务局展开,而1966年6月27日在北京召开的亚非作家紧急会议,则是中国在这一网络之中的最后一次官方参与的活动。常设局定时出版英文新闻公报《呼声》(The Call),从1962年起,刊登会议的代表发言,介绍亚非各国的文学翻译和文学情况。这一刊物从1974年起停刊,而在开罗的亚非作家会议主席团创办的刊物《莲花》(The Lotus),则将亚非文学的“大翻译运动”持续到20世纪80年代[44]。自中国退出后,亚非作家协会逐渐地、更为显白地确立了苏联的优势地位。在1976年亚非作家会议执行委员会的宣言中,其包含的政治意图可谓早已偏离了“万隆精神”的主旨:

我们亚非作家赞扬社会主义国家,特别是苏联,在巩固非洲和亚洲的民族解放运动方面发挥的突出作用;

我们申明,必须加强社会主义力量、世界民族解放力量以及资本主义世界内部民主力量之间的战略联盟,以重塑世界解放、独立、民主和社会进步的面貌。[45]

近年来,国内外学界开始重新关注在1958年亚非作家会议之后,以《译文》更名为《世界文学》为标志的亚非文学翻译热潮在中国的兴起。不过或许值得思考的是,这些文学在中国的接受情况究竟如何?有学者在对《莲花》的研究中发现,在当时的苏联,亚非文学并没有充分引起苏联读者,特别是为西方文学所哺育的苏联知识分子阶层的兴趣,这既是陌生感使然,也夹杂着读者对冷战政治的厌倦[46]。在中国随后的总体时代氛围中,在一种对新文化更为激进的吁求下,或许正如戴锦华所指出的,社会主义“作为异质性规划迥异其前的需求与构想”,往往陷入“新文化的创制无先例可援引”的困境,只能被迫借重于资本主义内部的经典文化资源改造[47]。即便是在20世纪50至70年代这一有着强劲第三世界话语的历史时期,中国对于俄苏文学和西方文学经典的翻译,也仍然是最为主要的文化工作之一,在规模、体量和群众基础等方面均超过了对第三世界国家文学的译介[48]。那么问题似乎就变成,在之后的历史时期中,异质性的亚非文化资源能否回应中国读者的政治和审美期待?能否有效地与中国的现实经验共鸣?能否转换并服务于新的艺术与审美形式的创造?文学是否还依然是最具群众性和传播功能的文化形式?这些问题都可以被放在由塔什干开启的线索中进一步探讨。

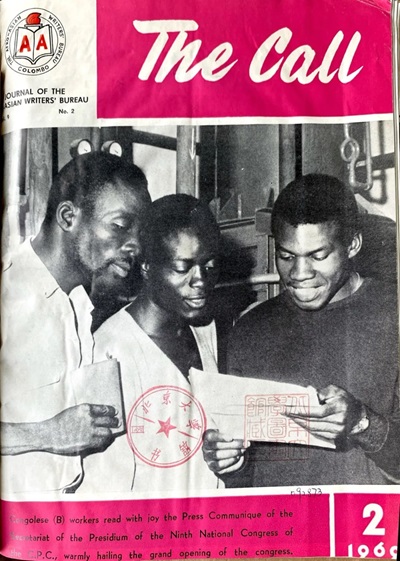

图6 The Call, 1969年第2期,来源:北京大学图书馆馆藏。

还有很多被打开的问题。或许正是出于苏联对于自身历史的投射,塔什干才在二战后被赋予了莫斯科曾在20世纪30至40年代扮演过的角色——作为一个另类的、非基督教的、激进的新世界中心,一方面共享着欧洲文化中的世界主义意识,一方面以社会主义先锋文化创造性地引领了新的风潮。那么塔什干是对莫斯科所谓“第四罗马”历史经验的复刻吗[49]?同时,如果将20世纪50年代中后期到60年代初确认为中国当代文学从“苏联化”到“去苏联化”的转折时期的话[50],塔什干是否可以被看作是全球视野下这一过程的关键场景?因为在随后,中国当代文学也要在更广阔的第三世界道路中,寻求“将自身经验世界化”的努力,尝试为世界文学提供更为激进的普遍性的中国经验[51],开始所谓“中国化”和“第三世界化”的双重转化。

可以肯定的是,亚非作家会议所牵动的作家的跨国旅行书写和译介活动的展开,其最重要的意义在于,它清晰地展示出一幅更为完整的世界文学地图——从新德里到塔什干、从开罗到科伦坡,以亚非作家会议代表的第三世界知识-文学-流动网络的建立,打开了被欧洲中心主义长期遮蔽的文学视野,有力地说明了歌德所倡导的“世界文学”(Weltliteratur)理想中“交流”和“了解”的核心内涵,也记载下第三世界人民基于共同的身心经验,及其在新的历史条件下进行自我表达、建立关联、交流文化的意愿和努力。又如歌德及其后来人所发现的,文学的发生与民族身份的双向建构也体现在后来各国作家的创作活动中。在1958年这一时刻,塔什干这座城市又一次作为矗立在“丝绸大路”上的关键节点,不但历史性地生产出了亚非团结的话语与实践,也结构性地生产出了转折时期新中国自身的位置。那场聚会所最终显影的,乃是开始不断生成的、作为第三世界一部分的中国。

注释:

[1]萧三:《发展亚非作家之间的友好接触》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第79页,作家出版社1959年版。

[2]《万隆精神,普照大地:纪念亚非会议50周年》,张彦主编,第26页,世界知识出版社2004年版。

[3]李潜虞:《从万隆到阿尔及尔:中国与六次亚非国际会议(1955—1965)》,第2页,世界知识出版社2016年版。

[4]《中国作家协会第二次理事会议(扩大)报告、发言集》,中国作家协会编,第104—105页,人民文学出版社1956年版。

[5]参见刘禾在2018年德国的会议发言,Liu, Lydia, “After Tashkent: The Geopolitics of Translation in the Global South”, Institute for Cultural Inquiry-Berlin, 2018年6月22日,https://www.ici-berlin.org/events/lydia-h-liu/, 2022年12月23日。

[6][8]叶圣陶:《旅途日记五种》,第188页,第195页、第197页、第198页,生活·读书·新知三联书店2002年版。

[7]王中忱:《亚非作家会议与中国作家的世界认识》,《中国现代文学研究丛刊》2003年第2期。

[9][35]《编者的话》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第1—2页,第4页。

[10]《亚非国家作家会议告世界作家书》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第1页。

[11]据记录,大会设有两项议程:一、讨论亚非各国文学与文化的发展及其在为人类进步、民族独立的斗争中,在反对殖民主义、保卫自由与世界和平的斗争中的作用;

二、讨论亚非各国人民文化的相互关系及其与西方文化的联系。关于是否将反殖议题纳入大会议程和宣言的争论,则成为各方争论的焦点。参见王中忱《亚非作家会议与中国作家的世界认识》(《中国现代文学研究丛刊》2003年第2期);熊鹰《连续与转折:民族独立运动中的“反殖民主义”问题》(《开放时代》2018年第1期),贾岩《冷战、亚非作家会议与印度作家的“反—反殖民立场之辨》(《南亚东南亚研究》2021年第6期)。

[12][13]茅盾:《为民族独立和人类进步事业而斗争的中国文学》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第53页,第56页。

[14]Duncan Yoon, “Our Forces Have Redoubled”: World Literature, Postcolonialism, and the Afro-Asian Writers’ Bureau, Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry, No. 2(2015), p.243.

[15][33]郭小川:《寄自塔什干》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第43页,第47页。

[16]近年来有关这一领域已有较为丰富的学术成果,如王中忱、刘禾、熊鹰、刘洪涛、殷之光等学者的研究,深入探讨了亚非作家会议举办前后的历史、作家之间的交往以及和冷战政治的关系。有些研究则延伸至1956年在开罗召开的亚洲作家会议,如曾嵘《1956年中国作协参加亚洲作家会议史料勾沉——兼谈对日本战后文坛的影响》(《中国现代文学研究丛刊》2020年第10期);贾岩《冷战格局下的亚洲文化选择:1956年德里亚洲作家会议及其历史意义》(《亚太研究论丛》第15辑,北京大学出版社2019年版),等等。

[17]米哈伊尔·柳金:《俄国在中亚》,陈尧光译,第54页,商务印书馆1965年版。

[18]茅盾:《乌兹别克文学概略》,《苏联见闻录》,第347页,光华书店1948年版。

[19]“Vtorois’ezd intelligentsii Uzbekistana”, Pravda Vostoka, December 12, 1959. 4。转引自Paul Stronski, Tashkent: Forging a Soviet City, 1930-1966, Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 2010, p.320。

[20][22][30]Paul Stronski, Tashkent: Forging a Soviet City, 1930-1966, p. 237, p. 235, p.166.

[21][46]Rossen Djagalov, From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds, McGill: Queen’s University Press, 2020, p. 70, pp.106-107.

[23]Teresa Rakowska-Harmstone, “Soviet Central Asia: A Model of Non-Capitalist Development in the Third World,” in Yaacov Ro’i (ed.), The USSR and the Muslim World: Issues in Domestic and Foreign Policy, London: George Allen & Unwin, 1984, p. 191.

[24]另有阿拉木图在1973年主办了第五届亚非作家会议。

[25]贾岩通过研究参会印度作家的记录,发现他们对塔什干包含的政治色彩十分敏感,对“反殖民主义”主题尤其谨慎,甚至被贴上“反—反殖民主义”(Anti-anticolonialism)的标签。原因在于印度意图在冷战中维持中立,维护自身“在第三世界作家运动中的开创地位”,详见贾岩《冷战、亚非作家会议与印度作家的“反—反殖民立场之辨》(《南亚东南亚研究》2021年第6期)。Rossen Djagalov也将亚非作家协会描述为“场域”,它既是亚非跨国文化合作的机构,也有着各国的政治需求,属于更大的国际竞争生态的一部分,见From Internationalism to Postcolonialism,第80—82页。

[26]叶君健:《记亚非作家会议》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第125页。

[27]许广平:《塔什干精神》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第105页。

[28][36]巴金:《塔什干的节日》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第101页,第103页。

[29]季羡林:《歌唱塔什干》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第170页。

[31]袁剑:《寻找“世界岛”:近代中国中亚认知的生成与流变》,第25页,社会科学文献出版社2020年版。

[32]萧三:《到塔什干去!》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第35页。

[34]茅盾:《祝亚非作家会议》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第26页。

[37]袁水拍:《赫鲁晓夫和我们一起欢笑》,《塔什干精神万岁——中国作家论亚非会议》,第153页。

[38]Rossen Djagalov, Selim Nadi,李丹:《亚非作协、塔什干亚非拉电影节:被遗忘的第二、三世界纽带》,2020年12月15日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10344866,2021年12月28日。

[39]文安立:《全球冷战:美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》,牛可译,第65页,世界图书出版公司2012年版。

[40]《周恩来在外交部干部会上的讲话》,1954年11月3日。转引自章百家《周恩来与中国步入国际政治舞台》,《中共党史研究》1998年第1期。

[41]《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,中共中央文献研究室编,第47页,中央文献出版社2013年版。

[42]茅盾:《中国代表团团长茅盾的发言——为风云变色时代的亚非文学的灿烂前景而祝福》,《第二届亚非作家会议文件汇编》,亚非作家会议中国联络委员会编,第49页,作家出版社1962年版。

[43]《第二届亚非作家会议文件汇编》,第8页。

[44]关于《莲花》的研究,参见Peter J. Kalliney, The Aesthetic Cold War: Decolonization and Global Literature, Princeton: Princeton University Press, 2022,以及Hala Halim, “Lotus, the Afro-Asian Nexus and Global South Comparatism”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol.32, No.3, 2012, pp. 563-583等。有关《呼声》(The Call)的资料较为有限,《世界文学》杂志于1963年2月20日刊登了《亚非作家会议常设局出版新闻公报〈呼声〉》(The Call)的新闻简讯,作者黄为。但对这一刊物的研究在国内外学术界则仍十分稀缺。

[45]“General Declaration of the Fourth Meeting of the Executive Committee of the Afro-Asian Writers”, 13–15 March, 1976. Baghdad-Iraq。转引自Rossen Djagalov, From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds, p. 83。

[47]戴锦华以苏联导演柯静采夫对《哈姆雷特》的电影改编为例,讨论社会主义文化建设“无前例可引”的问题。参见戴锦华、孙柏《哈姆雷特的影舞编年》,第80—81页,上海人民出版社2014年版。

[48]根据滕威的研究,在20世纪50—70年代,“中国大陆大约出版了超过300种关于拉美的出版物,包括近80种文学类著作”,而对于俄苏文学和英美文学在华译介的情况,有如下统计:“仅1949年10月至1958年12月间就出版了3526种俄苏文学作品,即使是在中苏交恶、两国文学关系全面冷却的‘冰封期’,仍出版了近163种文学作品(参见陈建华《二十世纪中俄文学关系》,高等教育出版社2002年版),1949年10月至1964年间出版了近470种英美文学作品(不包括再版、再印,参见孙致礼《十七年间英美文学翻译概述》,译林出版社1996年版)。”参见滕威《“边境”之南:拉丁美洲文学汉译与中国当代文学(1949—1999)》,第1页、第3页,北京大学出版社2011年版。

[49]凯瑟琳·克拉克通过考察20世纪30到40年代苏联和西方知识分子的大量互动交流,揭示出莫斯科如何在该时期将自身打造为引领新文化的世界大都会。详见Katherine Clark, Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941, Cambridge: Harvard University Press, 2011。

[50]关于中国当代文学“苏联化”和“去苏联化”的阶段划分,参见贺桂梅《当代文学的民族形式建构与世界视野论纲》,《学术月刊》2022年第12期。

[51]洪子诚:《当代文学中的世界文学》,第13页,北京大学出版社2022年版。