从《漫长的决定》中感受生命穿越孤独的力量

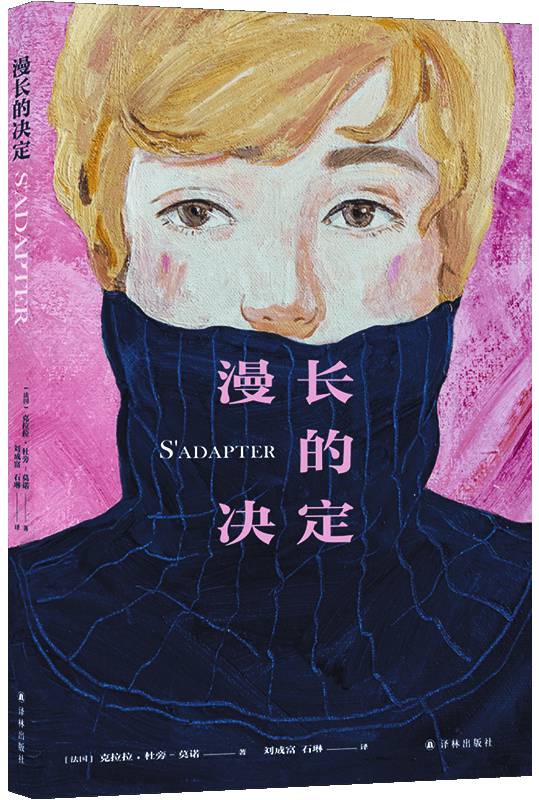

克拉拉·杜旁-莫诺(Clara Dupont-Monod)是法国当代著名的女作家,出版过《国王说我是魔鬼》《反抗》等一系列小说,先后获得龚古尔中学生奖、朗德诺书奖和费米娜文学奖。她的小说《漫长的决定》(S’adapter)为我们生动地讲述了一个不幸之家的故事。故事的开头是这样的,有一天,法国中部塞文山麓降生了一个新生儿,全家人沉浸在一片欢乐和喜悦之中。但是,细心的妈妈很快发现这个新生儿对眼前的东西没有任何反应。医生说,这个有先天性缺陷的孩子不仅什么也看不见,而且以后也不会说话,更不会走路。他能听见声音,但活不过三岁。

这家人不得不听天由命并接受残酷的社会现实。正如小说中所说的那样,这个国家不允许不健全的人存在,公共设施都是为正常的人所准备的,似乎从来就没有考虑过残疾人的存在。相关部门也不会为这样的家庭提供任何帮助。对于行政部分而言,作为社会主体的人都是健康的,那些无法适应者的生活是不在考虑范围之类的。这些人只能从公众视野中消失,根本就没有什么资格来享受这美好的世界。

从此,年仅十岁的哥哥肩负起了照顾弟弟的重任。他与弟弟形影不离,相依为命。为了照顾弟弟,哥哥告别了青少年时代本来应有的天真和快乐。他常常带着残疾的弟弟上山感受大自然,感受各种美妙的气味和声音。他甚至不愿跟同龄的孩子一起外出,也不愿意去接触外面的世界。他只是希望有一天,当他提起残疾弟弟的时候,人们不会感到很意外,也不会投来异样的目光,而是自然而然地接受这一切。

在姐姐的眼里,残疾的弟弟意味着永无止境的照顾和麻烦,一家人都因为他而失去了自由和快乐。姐姐想要的是普通人的正常生活,家里可以接待亲友,屋子洋溢着轻松愉快的氛围。她十分怀念过去,哥哥总是以“保护者”的角色带着她探索身边的世界。

庆幸的是,世上还有外婆关爱并疼爱着她。对于姐姐来说,外祖母成了个避风港,与外祖母共同居住的日子让她感到了一丝温暖。外祖母告诉了她许多新奇有趣的知识,给她讲了许多动人的故事。与外祖母在乡下的生活是轻松的、愉快的,不仅家人的忽视带给姐姐的愤怒消失了,而且外祖母对残疾弟弟的方式在很大程度也舒缓了姐姐的心情。外祖母如同家中的平衡器,虽然沉默寡言,但总能敏锐地洞察到每一位家人的感受,并用独特的方式去帮助他们。

更值得注意的是,这部小说的叙述者不是通常意义上的人,而是家中用来装饰庭院的石头。石头告诉我们:“我们是这家庭院墙上的红棕色石头,故事的叙述者是我们……被镶嵌在墙上的我们俯视着他们的生活。”在这部小说的前言里,作者引用了《路加福音》中的一句话:“如果他们沉默不语,那么石头就会叫出声来。”通过石头眼皮底下的家庭环境以及家庭成员的所作所为,细心的读者能够感受到这个家庭的气氛以及家庭成员各自不同的心理。

作者只用了很小的篇幅描写残疾弟弟的去世场景,甚至连死因也没有交代,但是通过石头的视角成功地为我们勾勒出了送葬时的场景。石头看到姐姐颤巍巍地走着,仿佛丢了魂似的。石头想要安慰她,可谁又能听见这些石头的声音?但是,石头见证了残疾弟弟出生时全家人的喜悦,记录了姐姐因残疾弟弟而愤愤不平的心情,而且聆听到了姐姐在葬礼上发自肺腑地呼唤弟弟的心声。克拉拉·杜旁-莫诺告诉我们,因为在写这部小说的时候,她更像是处在一个直觉的、感官的状态,对所写的内容无法推敲,更像是回忆中感知的再现。她为我们构建了一个记忆空间,阅读成了读者置身其中的一种观察和体会,能够直观且切身地感受到这个不幸家庭所发生的一切。

杜旁-莫诺曾直言不讳地告诉我们,《漫长的决定》是一部具有自传色彩的小说,因为她本人也有过一个身患残疾且夭折的弟弟。书中所塑造的几个孩子分别代表她当时面对残疾弟弟所表现出来的不同情绪。不过,小说的叙述者始终没有表现出强烈的感情色彩,既没有讴歌哥哥对弟弟无微不至的关怀,也没有对姐姐的冷漠行为说三道四。即便是残疾儿夭折的那一天,也没有大量的笔墨大肆描绘全家人的悲痛之情,只是通过一些很小的细节渲染了哀伤的氛围。比如,夭折的残疾儿躺在棺材里,哥哥最后一次用脸贴了贴那张冰冷的脸。

在接受采访的过程中,杜旁-莫诺告诉我们,姐姐的愤怒来自于恐惧。面对残疾的弟弟,她感到害怕,根本没有办法像其他家庭成员那样坦然地接受现实,这也是她最需要适应的地方。最直观的是,这种情感源于一种“被剥夺感”。残疾弟弟的出生剥夺了家人的快乐和幸福,也使这一家人失去了原有的平衡。面对这样的不幸,姐姐无能为力,她知道生活不可能回到从前。这种“被剥夺感”激发了更为复杂的情绪,一是报复,二是愧疚。

更具有意味的是,残疾儿夭折后,这户人家又添了个小儿子。如果说哥哥在这部小说中象征责任与担当,姐姐象征愤怒与无情,那么,这个小儿子则象征着怜悯与善良。他总是站在弱小的那一边,怜悯早逝的哥哥,对那个未曾谋面的哥哥一直牵肠挂肚。他渴望认识他、感受他、保护他,甚至把自己想象成他。他在想象中与残疾的哥哥交谈,与他分享生活中的点点滴滴。他以自己的方式独自默默地怀念着他。随着残疾儿的离世和新生命的降临,故事逐渐走向了终点,故事中的人物也有了各自的归宿。借由小儿子的视角,作者以细腻而忧伤的笔调表现了这个家庭承受的打击和难以愈合的创伤。不过,脆弱的家庭也开始慢慢地从痛苦中振作起来,残疾儿让他们受到了教育并学会感受个体生命。

这部小说充满了许多人生哲理。残疾儿与后来降生的小儿子之间的生命联系常常令读者陷入深思。在小儿子的眼里,残疾哥哥在这个世界上不仅仅活了九年,而是永远,后来的那一部分仍在不断觉醒。认知差异使得这个少年老成的孩子鹤立鸡群,出类拔萃。面对高山的时候,他觉得山里涌动着生命,仿佛看到了数个世纪前的场景。这样的感觉流露出了他内心深处的孤独,同时也赋予了记忆和感官的永恒。尽管残疾儿离开了人世,但是,过去的瞬间并没有完全消失,而是凝结了起来,在永恒的时间中不断延续,不断跨越现实的界限,为读者提供更为丰富的思考空间。

(作者系本书译者,浙江越秀外国语学院教授)