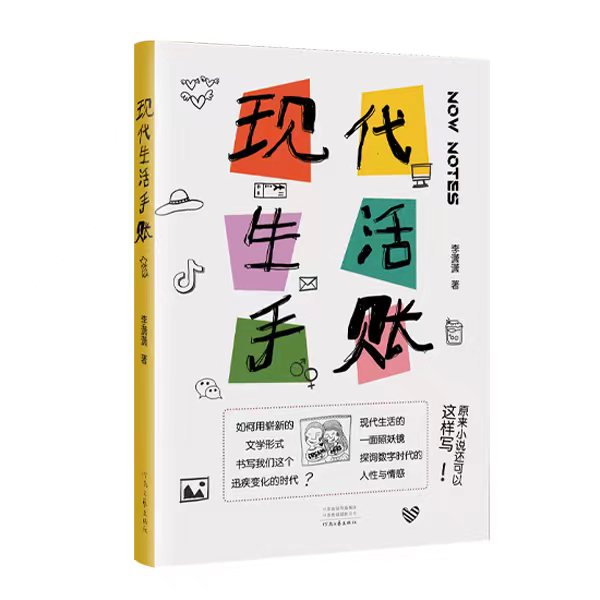

对话|现代•生活•手账

一、现代

对话人:李潇潇 李云雷

(李云雷,北京大学中文系博士,评论家,《小说选刊》副主编。)

李云雷:这本书叫做《现代生活手账》,由一些形式感非常强的中短篇小说组成,打眼看去,很容易让人想到西方的“现代主义”及受它影响下我国80年代涌现的那些现代性文本,那些先锋的叛逆的实验性文本。

李潇潇:这正是我要请你来和我一起澄清的一个关键问题。在这本小说的创作中,我恰恰是自觉地,至少是半自觉地回避或逃离“现代主义”的。

李云雷:所以,《现代生活手账》里的“现代”的含义,是区别于我们熟知的那个现代性的。

李潇潇:可以这么说。因为大概几年前开始,我发现我不再信任那个曾经奉为圭臬的现代性了。那些时髦酷炫的现代主义技巧或理念对我都不再具有询唤力。

李云雷:具体说一下缘故。

李潇潇:我并不是一个拥有很多理论武器的人,我首先凭的还是直觉。当然,这个直觉是在拥有较为完备的经典文学的阅读池,并一直在积极地阅读和写作里保持敏感状态下的直觉。大概是在研究生毕业后的一两年间,我忽然读懂了《水浒》,泪流满面,这种中国本土文化基因的召唤,我没有深想缘故,我仅仅归结为一种乡愁力量,于是用非常投入专注的态度写了《白雪》《松针》。

李云雷:写的是古琴、茶,用器物风物写中国文化。也就是说,从对外国文学的兴趣转向了本国文化。

李潇潇:暂且让你这么总结吧。后来由于我的朋友霍香结写出了《日冕》,一本方言家族小说,一本“南方《白鹿原》”,为此我回头去看了陈忠实的《白鹿原》,我认为它是一部杰作。这让我心惊胆战。因为我回忆起上研究生的时候,仅仅因为“现代性缺失”,一些评论家直接将其归为“落后的”文本,这件事出了问题。如果《白鹿原》没有问题,那就是现代性的问题。我倒抽一口冷气。我怀疑现代性曾经让我作茧自缚,甚至我仍旧在这枚茧中。

李云雷:我记得你和我讨论过《白鹿原》,非常孜孜以求且咄咄逼人,原来症结在此。

李潇潇:于是我开始翻阅许多资料。你要相信,如果念头足够执着真诚,它一定会转动宇宙,缘起缘落。不是我刻意吹嘘,世界就是如此恰到好处地为我送来了炊金馔玉的指路人。贺桂梅老师的课堂、刘复生老师的书、支克坚老师抽丝剥茧的细致笔触……我虽然坚决推举虚构的力量,但理论会让头脑为之一新,更为爽利快捷地驱逐迷雾。

李云雷:我猜你从贺桂梅老师那里学到了启蒙主义话语体系的更迭及对其进行的卓越反思;在刘复生老师那里看到了纯文学从兴致盎然走入死气沉沉的路径,以及那些“未曾得到历史化反思”的规范和目标,却仍旧被视为理所当然的价值观和标尺,滥调式的批评套路依然盛行。至于支克坚……

李潇潇:《从鲁迅到毛泽东》,那种朴素诚挚、务实求真的理论精神!

李云雷:这正是标准的马克思主义者的题中应有之意。

李潇潇:是的,永远关注理论是否真的有助于理解历史,并对国家和人民的未来生活进行负责任的提示作用。

李云雷:区别于“现代主义”的精英化、形式化追求,马克思主义文艺观更重视文学蹈励现实的作用。

李潇潇:更有甚者,我发现现代主义由于不仅仅诉诸于形式创新,它在“那个时代”炮制的意义内核走至当下,竟然变成了一个仍在隐隐发力的顽疾。它的病灶在真实危害着作家们的创作。

李云雷:虽然很多作家并不自知。

李潇潇:最为直观显著的特征就是,“焦虑”弥漫在文本中。对于这件事我做过一些调查研究,就拿国内一线刊物发表的作品来说,优秀的一线青壮年作家,几乎都在书写焦虑。因为这些优秀的一线青壮年作家,都曾完成过“现代主义”的熏陶,无论是脱胎于高等教育的学科里还是名刊名家的风向中,这群文学世界里的“好学生”虽然笔耕不辍,功夫劲道,却总像是在螺蛳壳里做道场,专心摆弄“小摆设”。

李云雷:他们学来的那些现代主义手段,对于当下广阔的社会生活无力施展。

李潇潇:更让人沮丧的是,这些焦虑竟然都很难互相区分,他们不是新闻记者林拉德纳笔下那种生动的五颜六色的焦虑,这些焦虑面貌非常类似,像是雷蒙德·卡佛的焦虑被复制粘贴了过来。这其实也不难理解,因为好学生们在现代主义的指示之下,用力的劲势和思想的走向都趋向一致。

李云雷:这倒确实是80年代如火如荼的纯文学时期,理论直接指导写作的真实情景。

李潇潇:只是时代在变,彼时的风云际会,已经变成此时的狐媚魇道。

李云雷:现代主义失去了先锋的“时空”,只能写出“静态的、被动的和失去活力的描述”。

李潇潇:还不止如此。我们还可以再兴奋一点,继续借助理性顺藤摸瓜。比如摸到经济学,摸到金融资本,摸到“幼稚的西马”。当然,你会遇到优秀的跨界向导,比如诚实的卡尔维诺。你会非常清晰地明白,这个现代主义从头至尾是欧洲中心主义的东西,而我们是中国人,对吗?

李云雷:当然,“想象仅仅是想象的学问”,仅仅凭借巨大的感性力量,有一些天才作家可以突破这些藩篱,去发现“现代”的真相,但在这个科技时代,我们需要且必要去充分运用所有的聪明才智,放下傲慢,取得进展。理论家和作家一起感受时代之风,有所坚持,有所矫正,不忘初心,继往开来。

李潇潇:发现了“现代”的真相,我的精神为之一振。理性清晰地印证了“深刻的直觉”。于是我的创作变得更为自由。因此,《现代生活手账》里的形式创新跳开了现代主义的藩篱,它们纯粹为了表达,为了询唤读者,为了寻找文学新的阐释力,为了探索文学深入社会场景的方式。如果说到我的终极目标,那就是,最好是能像拉尼茨基那样,把文学变成公共事务。

李云雷:《现代生活手账》里的现代故事,是中国的、当下的、鲜活的现代故事。

李潇潇:是的!更为具体的创作实践,我会在和安殿荣、张哲的“生活”“手账”环节再深入讨论。

二、生活

对话人:李潇潇 安殿荣

(安殿荣,满族,评论家,《民族文学》杂志社编辑部主任。)

李潇潇:刚才我们借助一些理论的力量,把“现代主义”这块绊脚石搬走了。至于下面的话题,这本书写什么,怎么写,就“圣伯夫们靠边站,还是波德莱尔和普鲁斯特说了算”。

安殿荣:小说家和理论家都需要拥有强大的自信各自肩负自己的傲慢,唯有如此才能形成足够的张力,互相促进。既然那个“现代”被搬走了,那《现代生活手账》里的“现代”,指的仅仅是“当下”的生活,或者说还有其他含义?

李潇潇:也可以说指的是“当下”,其实“当下”本身也可以有丰富的含义。是中国的,是正在发生的,触手可及的,等等。但用“现代”可能含义更为丰富一些。黑格尔说的“现代”,并不是一个时间概念,而是一种“未来已经开始”的信念。从这个意义上理解“现代”,就可以看出它本来就具有自我革新的张力。“现代”是一个动感调整的状态,它方向明确,但可以躁动,甚至可以局部折返,重要的是积极,活跃,以及生机勃勃的状态。“现代”是一种保持年轻的势头。

安殿荣:书里描写的年轻人确实居多。挑选包包的都市女孩、一夜爆红的摇滚乐手,小男友是不是00后?还有你青年时代的阅读史,古琴馆里的年轻琴家、侍茶的小僧、直播间里的主播、基层公务员。也有几个人到中年的,高原越野跑的公司高管,还有那位在军舰上奔跑的大校。

李潇潇:大校的新婚妻子也是年轻人。而且,“革命人永远是年轻”。我总觉得那个大校的内心非常天真,甚至幼稚。一个总在海上的人,他经验的时间和陆地不一样。

安殿荣:“军舰行驶在海面,空间在时间上滑行……”,这句话太带感了。

李潇潇:军事题材应该有这种气度,传递出一种壮阔的男性气质。

安殿荣:就像你之前评论王凯的小说,军旅正典就是应该让女读者爱上军人。

李潇潇:我现在仍然这么认为。有段时间军队作家热衷于写“穿军装人的日常”,其实这背后也是“现代主义”作祟,像是不落实在细枝末节的小情绪里,就会让人物“假大空”。而事实上“军队”这种人类群体的庞大协作,理应坚持古典气质。至少应该像钱德勒笔下的马洛一样,带着一种绝望的正能量,一种悲观的温柔,愤世嫉俗却咬牙坚持……刚好和眼下的孱弱秀美的男性审美相区别。

安殿荣:孱弱的《小男友》?

李潇潇:他太年轻了,未必一直孱弱,再说了,他也不秀美。事实上我看上的是这个人物心浮气躁的状态或许恰好适配了“对话”需要的那种相互激发、参差攻扼的语流。这家伙一惊一乍,东冲西突,忽而兴奋如雀,忽而沮丧似狗。这种颠三倒四、麻烦不断的人物可以让我更极致地运用“对话”……

安殿荣:原来你是这么构思小说的。一般来说,我们以为是先构思一个故事,或者塑造一个人物。

李潇潇:也可以是先找到一个腔调,一种语流的节奏及走向。当然这和我选择的“形式”息息相关。在摆脱了“现代性”的说理诉求之后,形式的选择从一开始就参与了整体构思。《访谈录》其实也是这样。一个入狱的摇滚乐手,一个酣畅淋漓的自毁型人格,这种人才具备自白的能力。

安殿荣:我非常喜欢《白雪》《松针》,里面的语言特别精致考究,一招一式,紧凑优雅。

李潇潇:这两篇确实乔张造致。但还好,当我完成了新的文学观的理论支撑之后,回过头看这两篇做张做致的“传统文化小说”,我松了一口气。

安殿荣:怎么讲?

李潇潇:就是我很欣慰地发现,我是个诚实的人。我有真诚的品格。

安殿荣:你是说,《白雪》和《松针》是直接冲着中国传统文化去的,“乔张造致”地去沉浸古典,但是你也并没有真的忘记现实。

李潇潇:没有为了古典之美而对身处的这个“当下”视而不见。没有为了所谓的田园诗诉求,去偷偷修改不够可爱不能完美的真实世界。

安殿荣:因此《白雪》或《松针》都不是礼赞古典文化的田园诗。

李潇潇:远不是。远梅手巧却心冷,她的空洞无欲颇能伤人。与她形成对照的彦少热烈而轻浮。孙祖宜蝇营狗苟,却也是个实在人。

安殿荣:《松针》里伺茶修头陀的师傅,也得参加“景区招商大会”……这种惶恐和怀疑,就是“现代”所指的状态吧。它们携带着真实的凛冽,去对照极致的风雅。

李潇潇:鲁迅在反对传统的时候,“总是觉得自己的灵魂里也中了传统的毒,想要摆脱而不能”,而当下的我们,在事情的另一面里也同样有这种惶惶之感,那就是在拥抱传统的时候,总觉得自己的灵魂里也中了现代的毒,这同样需要认账。不切实际的沉醉或批判都是徒劳的,无效的。我们要拥抱的传统一定是在当下活得很好的传统,它自然地穿过时间走到“当下”(现代),而里面本身的矛盾张力,那种切肤之痛,就是一种悸动着的现代性,一种事实胜于雄辩的“现代化”。

安殿荣:写传统文化倒没让我吃惊,你还写了基层公务员!

李潇潇:这个群体太难写了,对吗?

安殿荣:像是更容易在非虚构里看到他们。但你还是选择了小说。

李潇潇:你对笔下的人物越在乎,你就越离不开虚构。我写的当下这群人,我把范围聚焦在“基层公务员”这个群体,他们原本生活和工作中遇到的文字,大都是非虚构。上班的时候处理公文,写信息(通讯),开会的时候听讲话稿,回来写学习体会,年终写总结。当然,辛苦工作艰苦奉献之后,有表扬稿来鼓劲,赞美。

安殿荣:这听起来是水到渠成的。

李潇潇:对,因为我们看到“非虚构”这三个字,误以为看到了“真实”。如此真实发生的,正在进行的事件,怎么能倚仗“虚构”呢?

安殿荣:真实是有门槛的。

李潇潇:就算像卡波特的《冷血》,打着非虚构旗号来行文的文本,看过的人也都清楚,这是一本小说。但是我并不想在这里较真儿的学究气地去讨论“非虚构”技术层面或者学术层面的问题。我选择小说——并精选了“手账”为其体例形式的小说来讲述这群人,是我认为,唯有它才能较为细腻地描述他们。

安殿荣:那一小包桑椹是虚构的,是你送给白桂的礼物。

李潇潇:不愧为“优秀的读者”。

安殿荣:总的来说,在这个时代,沁人心脾的赞美是很难实现的。

李潇潇:所以更要不畏艰难,志存高远。在我看来,基层公务员和连队里的士兵一样,是匍匐在现实上的巴比代尔们,他们足够具体,具体到一以贯之于契诃夫笔下的切尔维亚科夫们那里,往他们身上投掷现代主义或后现代主义石块是可笑的,甚至是可耻的。

安殿荣:所以《茵莱夫手账》是你自觉抵制“现代主义”的结果。你的小说是契诃夫式的,也就是采用现实主义创作方法。

李潇潇:创作采取的精神气质是传统的,但形式上用了“手账”,是想要创新的。前几年我写了《西海岸手账》,为的是文体创新,写了十个从文体到风格都形态各异的篇章。“手账”这个文体的特征,顾名思义就是即时性、驳杂性以及碎片化,总之……

安殿荣:很适合用来写即时的生活。我们不知不觉聊到了“怎么写”的部分。

三、手账

对话人:李潇潇 张哲

(张哲,青年作家,小说集《共生的骨头》入选中国作家协会“21世纪文学之星丛书”。)

张哲:我们就继续从两篇《手账》谈起。我记得你一再强调,文体创新是维护文体的最好办法。

李潇潇:文体倾危的一个最具体表现,就是文字碎片化。大家越来越只能看“短”的东西,仅仅针对这一种文体溃败,如果我们在“短”的东西里建立文体,就是一次有效的文体捍卫。

张哲:对比网络文本的驳杂、碎片和即时性,你的“手账体”区别在哪里?

李潇潇:区别很简单,就是把驳杂、碎片和即时性变成一种修辞,而不仅仅是一种现实。

张哲:也就是说,《手账》只是看起来很驳杂、碎片和即时,事实上……

李潇潇:事实上是精心构造出的一个外形。由于这个外形是你构造的,因此它的内核完全可以是优雅有序的。当然,这个外形本身也具备模拟现实的意义——一种时代风貌;具备招揽读者的作用——一种阅读习惯。像是先耍个花枪,再往下过招。《西海岸手账》是由十个风格各异的千字文组成。如果衡量题材,里面有散文、小说、寓言、故事新编、散文诗,按语言风格来划分,有端庄的、戏谑的、简要的、以及杂糅句法的草莽体,就气味来说,有甜的、苦的、欢快的、阴郁的,就姿态来说,有昂首阔步的、也有小步舞曲的……现在只有十篇,以后会有一百篇。

张哲:活泼,生动,有趣。各具脾性,腾挪自由,酸甜适口。

李潇潇:主要是短啊。短本身也是一种对待疲累文本的创新姿态。鲁迅对文章故意为之的“长”是非常厌倦的。大家反感“莫名其妙”的长,所以退而求其次地涌向那些文体溃散的碎片化阅读,我所尝试的“手账体”无非是在读者矫枉过正的需求里,将合理的部分——“简要”“快捷”“准确”等要件放入构思之中。

张哲:可以既快速阅读,又保留必要的文学性。

李潇潇:在这个试图形成“手账”风格的探索过程中,你会发现,形式本身就在左右内容,它们互相发生,这种相互纠缠甚至也并不总在拐弯处、交接点。在更小的时空里他们都在互相角力。文体创新并不是为内容寻觅一个“壳”或“外套”那么简单。它们缠绵悱恻。

张哲:我认为是你体内纯正谙熟的文学体质,让文体创新永远不会仅仅是一种纯粹理性的活动。

李潇潇:最终《手账》里的每一部分,都在精选的文体及风格下明明穆穆,至少把生活的一个局部浸透。一个短促的咏叹,一场顿挫的黄昏。但它们无论再小,都是西海岸边的一颗鹅卵石,一片浪花,它们有故乡,它们会血脉相连地共同生长。

张哲:一百篇过后,它们或许就是一副密意幽悰的西海岸画卷。再说说《朋友圈》《公众号》《直播间》这样照搬手机屏幕的小说。也是你针对“短小”或“迅疾”给出的策略吗?

李潇潇:并不是如此高屋建瓴。2019年,我跟随购物潮流来到淘宝直播间,一个在一手货源地卖低廉水晶宝石的主播,忽然在直播间里念出了一首诗。

张哲:一首诗?

李潇潇:大概是一句王朔小说里的话,一句有诗意的话吧:“今天之所以区别于昨天,恰恰是因为昨天的感受还依然留存在心中”。

张哲:无论如何,这样的一句话出现在花里胡哨的饰品直播间里,会让人有点吃惊。

李潇潇:更多的人是忽略,不在意。就算我听到了,我也没有出声。因为那毕竟是一个真实的消费场景,大家熙熙攘攘地砍价,来回退换,各种询问。主播们为了吸引流量,通常都是插科打诨,哗众取宠,大呼小叫,而这个成天熬夜卖货的主播的体内装着一句诗,他不合时宜地吐出它,没人回应。于是那句诗就那么飘在直播间,像是诗意的明媚和光亮,太过直接地照出了生活的尴尬、琐碎、龌龊。那个瞬间,我觉得我忽然偶遇了文学。

张哲:于是直接想到了用这种照搬手机屏幕的形式?

李潇潇:没有没有。我只是有点兴奋,开始构思、谋划,在这个烹饪现实的职业惯性里,努力调用十八般武艺去凌驾一下作为表象的素材。我准备写一个中专毕业的小主播和一个国家博物馆就职的女博士的直播间网恋故事。你懂的,那种对照、矛盾、碰撞……然而,我越写越厌烦、沮丧。

张哲:太过熟练、专业,形成了一种惯性疲惫。

李潇潇:但我确实真实遭际了这次文学式的心动,如何精准地捕捉这个心动?似乎绝不会是这种沉重滞缓的一般性构思。直播间的那句诗明明“直接”照进了现实,我明明“忽然”偶遇了文学。在这个早已不是19世纪和20世纪的当下,文学的闪现也许需要我们离现实再近一点,文本的速度再快一点……不如“手刃”这具体的场景。也许我们的表象就是我们的本质。

张哲:这句话又是哪里的,我一直想问你。

李潇潇:很多哲学家都有类似的表述吧,我遇见它是在《伪币制造者》。

张哲:场景是照搬了,但其实情节节奏和人物性格是暗藏其中的。

李潇潇:所有传统小说深思熟虑的元素几乎都在,比如如何开头,如何结尾,如何让那个可怜的小主播被层层情绪涂染以至崩溃(几乎崩溃)。只不过所有这些虚构手段都被放进“直播间”的模版里,在视觉上心理上无限贴近日常情境。毕竟我们的创新一定是在了然规范之后的创新,脱离文学传统的“创新”,那些简陋邋遢的以游戏快感为逻辑的文本,是没有意义的。

张哲:这几篇怪小说的发表顺利吗?

李潇潇:还算顺利。特别是《朋友圈》,或许这篇把传统故事、人物和形式结合得最紧密,有好几家期刊都想发表。这鼓舞了我,也让我明白,无论是作家或编辑,一定有许多和我一样想要创新,想要让文学重新获得阐释力的同道。

张哲:全对话小说是从《MK女孩》开始的?

李潇潇:我们的第一次相遇,就是你跟我提起这篇小说。

张哲:非常好读,印象很深。

李潇潇:对话会让读者贴近人物。

张哲:对话也像打乒乓球,一来一回,历历在目。

李潇潇:事实上这也不过是花招。传统小说里的景物描写、情绪渲染或者人物塑造,都需要伺机而动,丝滑地溜进双引号中。后来我用另起一行的方式转换场景,形成第二层对话,完成了《小男友》《大师》,将这个形式发展到两三万字左右,似乎再长,双引号会不堪重负。

张哲:《唐邺广的赌局》是一篇命题作文?

李潇潇:所谓的“同题作文”,也算一种有意思的雅集。当时朵卡萩刚得了诺奖,于是这次的立意为“白天的房子,夜晚的房子”。既然是一种“雅集”式的写作,主题先行,我决定以“用典”的方式来作文。也不知道为什么,契诃夫的《打赌》和契弗的《游泳回家》从脑海里冒出来,于是我想,咱们看看19世纪的赌局来到现当代,会发生什么?

张哲:你确实拥有一个广阔的阅读池,这在你的小说《大师》里已经让我见识到了,但我真的没想到这篇小说竟然是一次“戏仿”之作,读起来挺通畅,也挺当下。虽然知道有点寓言性质,但并没有架空之感。

李潇潇:马尔克斯说过,一个作家应该在三十岁之前如饥似渴地阅读。自发地阅读文学作品是作家必备的童子功,我在恰好的时间遇见过阅读的指路人,这是我的写作道路上最大的一次幸运。带着这份幸运,我将继续前进。