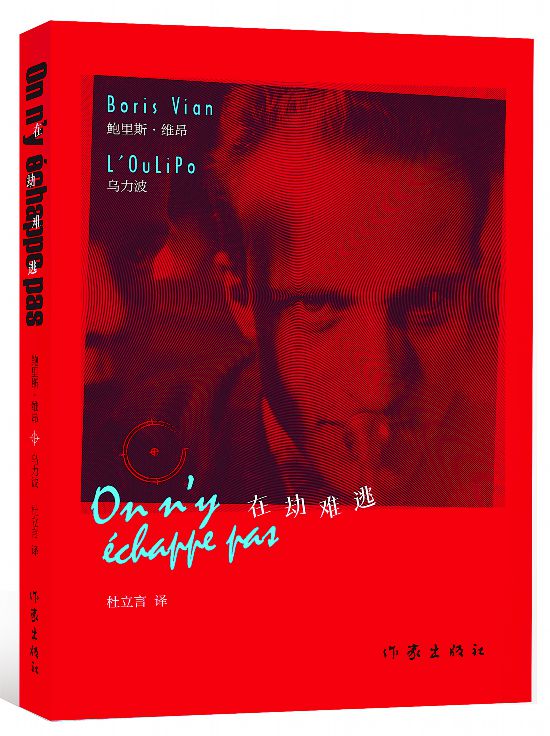

做客微虹里 ——《在劫难逃》代译序

鲍里斯·维昂的眼前是巴黎的一隅天空,和点缀天空之下,徐徐转动的红色风车日夜不息的背影。1953年,此时的维昂放弃了小说,转身投入音乐、乐评、剧本等创作,与将要成为他第二任妻子的郁苏拉为伴,从此与文学相关的一切,都打包封存在天台上的这个49平方米的储物间里。维昂用对待爵士乐的热情,即兴司职建筑师、木工、电工,三头六臂地把它改造成一套近90平的迷宫般的公寓。

天台上散落着五六只长着狮爪的白色搪瓷浴缸,外面铁胎已经显露,里面种着丁香。还有其他一些盆栽随意摆放着,我说不上名来。从它们身旁经过,凭靠在天台的边缘,虽看不到街景,但可以想见一簇簇仰视的游客,他们熙熙攘攘,驻足留影,他们镜头里的背景,是闻名遐迩的Moulin Rouge,红磨坊。而红色建筑左侧的一条小巷,Cité Véron,却鲜有人知。我喜欢把它译作“微虹里”,因其格式像极上海的里弄,还因小巷的尽头,拾级而上,就来到红色建筑背后的楼顶天台,这里住过如烟花绽放的鲍里斯·维昂。这里,依旧是维昂的家。

这里也是妮可·贝尔朵特的家。作为维昂共同遗产管理人的授权代表,她在此整理经营维昂留下的精神财富,同时在这里生活,守护属于维昂的轨迹。这些轨迹不是烟花过后的视觉暂留,是唱片,书籍,自制的书架、写字台、“啪嗒”椅,各种不知名的或有着奇怪名字的小物件、玩具,各种改制的乐器:钢琴、里拉吉他、十八转愚比王大腹号角,各式各样的钟,相片、画作、复杂而怪诞的机器草图,旅行小纪念品,厨具、餐具,各类工具:木工、焊工,大大小小的三角尺,无处不在的巧思,幽默……这些细枝末节,仍在日常的分秒中,向各个维度位移。于是,维昂仍在这里。

2021年10月的一个傍晚,我走进维昂的厨房,在他那张勉强容下两人的小木桌边驻足,我就是这么感觉的。妮可指着灶头上的一个蓝色搪瓷锅向一众访客说,我们往里面扔一片五花肉,几棵蔬菜,一根筒子骨,第二天有人来就再加块蹄髈,几个番茄,一根香肠,锅就一直炖着,我们叫它“无尽锅”。在郁苏拉和鲍里斯家,永远有热汤。大伙在欢笑声中原地转身,退出厨房。我转头,桌上,四五瓶瓶口敞开的葡萄酒,红的,白的,正在透气,四五个普普通通的白色餐盘里,摆满各式小吃。这是为庆祝《在劫难逃》的“口袋本”发行。除了主人、出版社的负责人和相关编辑,前来的还有作为合著者的乌力波成员。当然,还有他们各自邀请来的朋友。我就属于最后者。

邀请我的是马塞尔·贝纳布,乌力波终身临时秘书兼临时终身秘书。乌力波是Oulipo的音译,Oulipo是Ouvroir de Littérature Potentielle的缩写,直译为“潜在文学工场”。如果对这个名字还有点陌生,那说几个团体中最著名的成员,一定无人不晓,如法国诗人、作家雷蒙·格诺,乔治·佩雷克,意大利作家卡尔维诺,现代艺术鼻祖杜尚……维昂的文学生涯与乌力波有着千丝万缕的联系,乌力波派生自啪嗒学院,维昂是啪嗒学家,两者在早期对超现实主义的兴趣和后来对文本实验的探索也是心有灵犀。

用妮可的话说,当她决定要拿这份压箱底的维昂未竟稿做些什么,第一个想到的就是乌力波,那么天经地义,非乌力波莫属。乌力波的6位成员,包括马塞尔,历时两年,在维昂诞辰100周年之际,教科书般地演绎了对这部曾为伽利玛出版社的“黑色系列丛书”而作的《黑色系列小说》(维昂的暂定名)的戏仿。

由此,借着这部压轴之作,维昂文学之旅也圆满地画上了句号,25000页维昂手稿的整理工作也接近尾声。妮可动容地说,一头干练的棕色鬈发下,银灰的眼瞳闪着光。

大家都喜欢杵在天台交谈,小吃和酒也摆了出来,屈指可数的折椅留给了最年长者。曾经啪嗒学院的聚会一度也在这里举行,也是这样的场景。当时天台的一侧还有条通道,可以通往红磨坊跳康康舞的性感女郎的后台,现在封死了。今天这个天台仍是红磨坊的产业。1954年,诗人雅克·普莱维尔租下了对门楼下的单元,和维昂共享这个天台,于是它有了一个名字:三总督天台。这里的总督是啪嗒学院借用波斯帝国的头衔,赐予其特别代表。这里的三总督是维昂,普莱维尔,和普莱维尔的布里牧犬,埃尔歇。维昂的唯一一次影像采访也是在这个天台上录制的,他腼腆地用英语说,我最早是工程师,我一开始对数学一无所知,但我用功学,老老实实拿一个文凭,为了以后可以做些蠢事,说些蠢话。

由我来译成中文吧。推杯换盏中我毛遂自荐。赴约前我已读过马塞尔赠我的一册,妮可立即将我引荐给法雅出版社的人。我获得了众人的鼓励,在接下来的5个月里,我抱着愚公移山的精神,译完了此书。

这虽是一部对黑色小说(尤其是美国冷硬派小说)的戏仿之戏仿,但乌力波还是秉承了维昂对语言的信仰。语言是他的世界,是他创造世界的光,是砖和瓦,是他的家。

书中多是文字游戏、机关布景,每遇力有不逮之时,都得到马塞尔的指点迷津。他甚至纵容我,为我时不时在翻译中借用乌力波的手段大开绿灯,以至我在不可译的地方望洋兴叹后,偷偷在别的地方加以补偿。我也学乌力波在尾注添加一些自认为对汉语读者有益的“博学”注释。小说佯装是英译法的译作,所以脚注里出现了伪“译者注”和“中译者注”,后者是我想让读者在阅读过程中立刻知晓的信息。

本来想通过这些正在生成的文字,作个序文该有的记录和交代,写着写着,自己也忘记怎么到了这里。维昂,乌力波,啪嗒学院,普莱维尔,以及那些正纷至沓来的歌手,把这里当作庇护所的乐手,维昂爵士乐圈的哥们儿姐们儿知音挚友,这里好像一个记忆的旋涡或聚宝盆,不小心触到一个,就有一连串的东西拼命往外涌。纷攘而动人。音乐家维昂,那是骰子的另一面了。我就此打住。仿佛感到微醺的时候,就该食指轻掩杯口,示意不要再加,即便还不打算向主人告辞。

微虹里,夜色已调浓,红色风车在红色灯光的勾勒下,逆着时针徐徐转动。我们仿佛置身一座钟表的内芯,成为躲在世界背面向外窥探的精灵。一片天空下,疏云少憩,时光倒流。