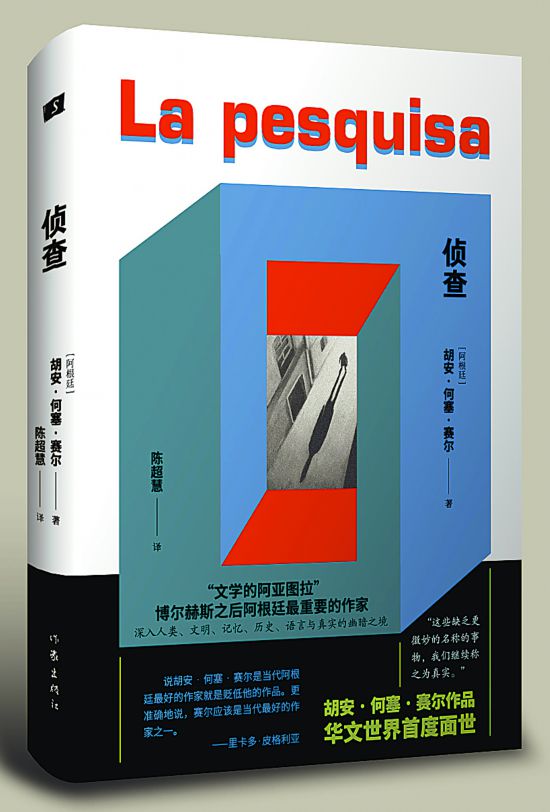

硬汉们走不出的迷宫 ——评胡安·何塞·赛尔小说《侦查》

在诸多通俗小说类型中,侦探小说无疑是具有特殊意义的一类。侦探小说通常被认为是由美国作家爱伦·坡的《莫格街凶杀案》开创,经柯南道尔发扬光大,并通过著名的“黄金一代”——阿加莎·克里斯蒂、约翰·迪克森·卡尔、埃里勒·奎因而风靡世界,最后在雷蒙德·钱德勒等“硬汉派”作家手中迈入文学名著的殿堂,成为小说世界不可或缺的组成部分。很多大师级的作家,也同样为这类象征着人类智慧、坚韧和勇气的作品击节赞赏乃至竞相模仿,博尔赫斯认为侦探小说是“最完美的小说类型”,村上春树称《漫长的告别》是“梦幻般的杰作”,艾柯则用自己全部的符号学思想写作了侦探小说《玫瑰之名》。而在阿根廷,有一名作家,选择了以一种特别的方式致敬侦探小说,乃至致敬了上至希腊神话、陀思妥耶夫斯基,下至他的好友皮格利亚的更广阔的文学领域,这就是胡安·何塞·赛尔和他的小说《侦查》。

非博尔赫斯式“迷宫”

可能是由于血统与历史的混杂,数种历史与记忆在拉美人的血液里互相冲刷,使得拉美人对时间和历史具有某种必然的敏感,这种敏感也成为拉美作家写作时最重要的法宝。《侦查》延续了拉美文学的这种传统,评论家在评价这部作品时,最常用的词便是“迷宫”:小说中的巴黎、阿根廷和希腊的几个时空,在神话、历史、心理、现实等层面反复嵌套,反复拼贴,让人产生万花筒般的眼花缭乱之感,也很容易让人联想到他的国家阿根廷中最著名的那位作家——博尔赫斯的风格特征。但两人的“迷宫”,不应该武断地画上等号,如果说博尔赫斯的“迷宫”是时间的切断和绵延,那赛尔的“迷宫”就是空间的不断拼贴,甚至某种意义上具有一种“超平面性”。

“超平面”是由日本评论家东浩纪在成名作《动物化的后现代》中提出的理论。东浩纪将电子游戏通过解码器还原为一串均质化地呈现于白板上的程式,这个程式包含了电子游戏中故事、图像、音乐、程序运行逻辑等所有内容。东浩纪借此证明了,电子游戏表面上依照玩家操作而产生的不同结果,实际上是一个资料库中诸多已有元素的拼贴,在这个意义上,东浩纪认为在后现代文化中不存在有深度的“故事”(或者用日本的说法,“没有物的物语”),所有后现代的故事都可以被还原为一个“超平面”上的均质化要素。

带着这个理论看《侦查》,我们便很容易察觉到它和博尔赫斯式的“迷宫”的区别。博尔赫斯以《小径分岔的花园》为代表的“迷宫”式写作,大致上遵守着一个很“侦探小说”的原则。这个原则,用艾柯的话说,就是“阿里阿德涅的金线”,在神话中,忒修斯依靠这根金线穿越了迷宫,斩杀了怪物,而在博尔赫斯的小说中,这根“金线”必然贯穿小说始终,那就是事件的真相——博尔赫斯在小说中从不会模糊真相,他只会把它藏住,等待读者寻找。例如《小径分岔的花园》中,余准的杀人动机始终是确定的,他的目的始终是通过杀和城市同名的人来向外国报信。虽然最后的结尾以一个报纸时间的小玩笑暗示了城市免于轰炸和他的努力毫无关系,但正是有因为这样一条线索明确的“动机-结果”的逻辑线索作为大前提,才让他在小说迷宫中的行为变得有意义,这个迷宫才走得值得。而《侦查》不一样,它的叙述逻辑是反侦探小说的,书中似乎首先存在一个元叙事结构:两个故事中的其中一个主角皮琼讲述另一个主角莫尔万的探案故事,在讲述过程中堂而皇之地告知读者他所用的叙述诡计。但深挖我们会发现,皮琼这个叙述者所尝试破解的那本文稿,反而在他口中那个“低维”世界中获得响应,皮琼与他所讲述的侦探故事的关系,正好与文稿作者同他旁观的特洛伊战争的关系形成了互文,这种互文又建立在他所讲述的侦探故事是真,他的手稿也是真的两重基础上——当然,无论是他号称自己“从报纸上见到”的这个真实故事,还是那份文稿、那个神秘作者见证的真实性,都值得怀疑。纵观整本小说中的诸多时空,没有任何一个时空是独立的,也没有任何一个串联多个时空的线索是可信的,这就造成了所有用侦探小说式的方法寻找故事答案的尝试全都白费,故事的所有元素都找不到自己的对应关系。可以说,小说最大的特色就在于此——一种超平面性,小说的所有要素被随机而均匀地摆放在纸张的二维平面上,却无法从中看到任何可信的逻辑关系。

颠倒的故事与现实

侦探小说中有一个经典的类型叫“安乐椅侦探”,顾名思义就是只进行案件逻辑的推理,而不参与搜证、侦察、抓捕犯人这些可能造成人身危险的行动。某种意义上,这是所有侦探类型中最接近读者化身的一种,读者阅读侦探小说的体验,某种程度上也与安乐椅侦探的办案过程相似。但随着侦探小说叙事理论的发展,很多作者刻意地破坏这种安乐椅侦探模式,逼迫着原本只需要进行知识体操的侦探不得不亲自出马——往往这种叙事更受读者欢迎,因为这会将主角置于一个比单纯的逻辑推理丰富百倍的鲜活世界中,从而完成读者阅读通俗小说的初衷,即“体验不一样的人生”。因此,当安乐椅侦探走出那个安全的小窝中的那一刻,也就是小说故事模式粉碎重组的时刻,是小说最重要的转折。

《侦查》在一个更高层面完成了这种转折。皮琼和伙伴们作为犯罪故事的讲述者和倾听者,无疑处在一个类似“安乐椅侦探”的位置上,他们在听案件时,也自然而然地将其视为一个荒诞不经的异闻,一个皮琼编造出的侦探游戏,哪怕反复强调这个案件“来自报纸”的皮琼自己,实际上也只视其为一种“经验真实”,与自己生活距离很远。但他们在探索神秘文稿、帮助皮琼回忆他的阿根廷时光的过程中,逐渐发现了很多与侦探故事对应的细节:皮琼的兄弟失踪,父亲名字被从记忆中抹去,皮琼陷入了和他讲述的故事中主角莫尔万相同的境遇,正一步步走进迷宫,那些记忆就像噩梦,似乎有所指却又难以解答。

再进一步看,小说中这种虚构和真实的互文,甚至对我们这些本该最安心躺在“安乐椅”上的读者造成了某种压迫。一般来说,这种带有某种符号解谜探案的侦探故事,会像《无人生还》或《玫瑰之名》那样,将谜题设置为民俗学、神秘学、符号学等常人难以接触到的知识领域,以此营造悬疑神秘的氛围。也正是因为这些谜题离普通人的知识面足够远,才让读者能放心地将其视为一种纯粹的符号游戏,心安理得地进行解密。但《侦查》却将谜面设置成了几个世人皆知的文学典故:《罪与罚》、克里特岛神话、特洛伊战争。三个故事都有一个共同的主题,就是“被伪装的暴力”:《罪与罚》中,拉斯柯尔尼科夫以“超人”思想粉饰了自己杀害房东太太的事实;克里特岛神话中,宙斯伪装成公牛,以游戏的方式掩盖了诱奸少女的事实;特洛伊战争也是以争夺海伦为借口,掩盖了希腊联军侵略战争的本质。而再联系作者赛尔的国籍和小说的出版时间1994年,我们自然就能联想到阿根廷刚刚经历的那一次“被伪装的暴力”——马岛战争。于是整部小说也就正式从一个可以作壁上观的侦探故事,变成了一个读者必须共同分担的、詹姆逊所说的“民族寓言”,小说中的罪行就不再只是一个愉悦犯对27个老妇人的施暴,而是在人类历史中始终隐约可见的那些“被伪装的暴力”,是《2666》中的那座“来自2666年,埋葬着过去、现在和将来无数逝者的巨大坟场”。面对这样一个与我们的历史与现在息息相关的庞然巨物,我们无法安然地在椅子上对其视而不见——而这就构成了故事与真实最有力的一次颠倒。

失去硬汉的“硬汉派小说”

“硬汉派小说”的出现是侦探小说史的一次彻底转折,在“硬汉派”之前,侦探小说主角基本都是福尔摩斯这样的“超人”或者马普尔小姐这样的“安乐椅侦探”,但随着马洛这样的硬汉派侦探登场,侦探小说主角才真正来到人间。硬汉派侦探往往并没有超越常人的智力和体力,甚至很多时候处在比普通人更边缘的社会位置;但也正因为如此,硬汉派侦探能深入社会的灰色地带,看到更多社会边缘人的挣扎与痛苦。硬汉派小说的代表作《漫长的告别》能和《了不起的盖茨比》齐名,就是因为两本书分别从盖茨比这个“天之骄子”和马洛这个“落魄浪子”的角度,见证了那个“黄金时代”的美国梦的破灭。而南美洲硬汉派侦探小说的流行,同样来自富饶的拉丁美洲梦的幻灭:20世纪四五十年代,欧美侦探小说在拉美国家的广泛译介和传播,让侦探小说在拉美文坛悄然兴起,在博尔赫斯、比奥伊·卡萨雷斯等作家的推动下,注重推理和智力元素的解谜小说成为创作主流;之后的军政府独裁统治时期,只能写作非黑即白的作品;作为反弹,从70年代开始,注重现实性与批判精神的硬汉派侦探小说逐渐成为阿根廷侦探文学创作的主要类型,尤其是其中与主流价值不一样的“灰色的、复杂的、充满无解谜题的”作品,成为阿根廷知识分子强有力的“揭示官方叙事的虚伪”方式。赛尔的好友皮格利亚就是阿根廷硬汉派侦探小说的代表人物,他的作品既是侦探小说,又是纷繁复杂的社会画卷、文体的万花筒,经由对类型小说的改写,完成了对阿根廷社会历史的文人式书写。

赛尔同样赋予了自己的小说这种特质。《侦查》的故事,从主角莫尔万的一段“局外人”式独白开始:他的父亲告诉他,母亲死于难产,但在他长大后,通过父亲面对他未婚妻那异乎寻常的暴躁表现,莫尔万察觉到了母亲故事的真相——他的母亲和别的男人私奔,父亲也因为这个秘密而自杀身亡,但面对父亲的自我剖白,莫尔万只感到冷漠和疲倦,因此陷入了对自己人格缺陷的质疑,并被每夜漫长的噩梦缠绕。因此他虽然在探案中表现出了自己“超人”的一面,但也在无尽的自我怀疑中,最后落入了陷阱,成为凶手的替罪羊,甚至自己也认为自己是凶手。在莫尔万入狱后,警方和医师以一种极为烂俗的精神分析的方式,给他定了一个“梦游杀人”的罪名,草草结案。作为故事讲述者、同时也是阿根廷知识分子的皮琼,直接以真凶的视角推翻了这个“官方说法”,但皮琼认定的那个凶手就是真凶吗?没有人知道,那或许只是另一个饱受噩梦折磨的警官的呓语罢了。依靠这种赤裸裸的反讽方式,赛尔完成了自己“硬汉派小说”的创作初衷——揭示官方叙事的不可信,哪怕是以让“硬汉”角色精神崩溃的方式。

在小说的后记中,赛尔在和皮格利亚的对话中说到这个故事发生在1966、1967年左右,虽然他强调如此安排“并没有什么特殊意义”,但站在现在回看,当时的阿根廷正处在从繁盛向贫穷快速跌落的时期,曾经作为国策的庇隆主义丧失了它的光辉,阿根廷人习以为常的世界正在轰然崩塌。在那个轰然塌陷的世界,没有英雄,只有失去了方向的“硬汉”们,迷失在巨大的迷宫中。

(作者系华南师范大学文学院研究生)