龚万莹:从“厝”出发,我第一次写下整座岛和海

青年作家龚万莹

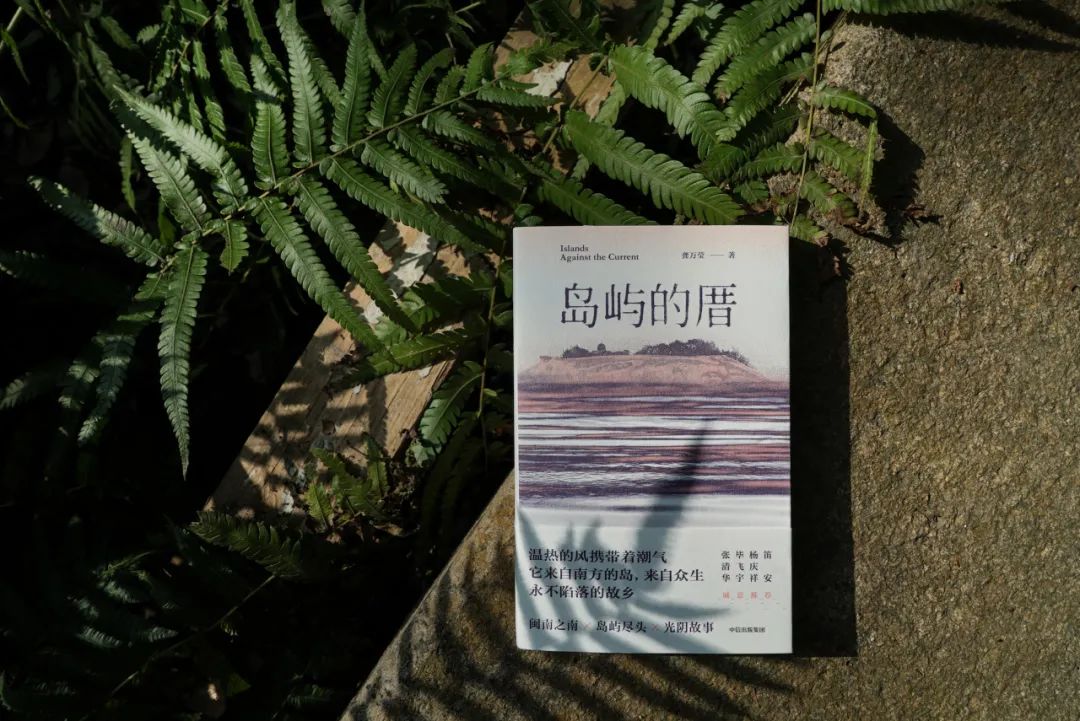

“18岁离家,36岁出版这本书。” 成长于鼓浪屿的青年作家龚万莹在第一本小说集《岛屿的厝》里,用九个温润带有南方感的故事述说她对故乡的情愫。对她而言,岛屿是她漫长的独自一人的童年里,几乎唯一的朋友。她感受着时间流逝中岛的万千变化,曾经很亲密的共同体也得面临离别,但总有无声却不变的东西,就像那石头,在海浪的冲刷下,熠熠发着光。她想为岛屿书写,终于有一天,她看到了一座从鼓浪屿里长出来的岛,“它召唤我,我便跟随。然后我探头,看见人物,有阿禾、阿嬷和一座闽南老宅,于是故事开始了。”

在总是火烧眉毛,充斥着数字的市场营销岗位,做了6年,即将升职前,龚万莹选择辞职,是因为明白了什么对她才是更好的。写作是一个相对安静的世界,在这个世界,她和自己对话,也把辗转各地的经历变成一颗颗种子,妥帖地保存在口袋里,总有一天,它们会如她所说的带来“平凡人世的奇迹,说不定,弱者就能显得刚强,烈火就结出金子”。

“厝”在闽南语中意为“房子”

龚万莹/著

大方丨中信出版集团

01

岛对我来说是一位很照顾我的长者

与玩伴,故事从这里生长

记者:对于新人作家,如果读者需要通过一些关键词来认识你,你希望是哪些词?

龚万莹:这个问题好难,把我卡住了……我可以放弃吗?原因请见接下来的回答……

记者:这本小说集是个岛屿故事集,与你的家乡鼓浪屿有关,我想先了解一下,现在你和她的关系是?你是什么时候意识到家乡和儿时的不一样了?又是什么时候决定为她书写?

龚万莹:我初中的时候就感觉到我熟悉的岛屿在消失,本来晚上7点就安静无人的岛屿,开始崩落一些微小的碎片。台风天过后,总会有倒塌的房子。即使不倒塌,房子也会被藤蔓占领,慢慢吸干它的生命。然后,柔软的藤蔓就粉碎了坚硬的砖石。不知道别的小孩如何,我是把老房子当朋友的那种怪女孩,我把手贴在房子或者老树的身上时,我就觉得能跟他们交流。岛对我来说是一位很照顾我的长者与玩伴。

在我那漫长的独自一人的童年里,岛几乎是我唯一的朋友。岛上的天空,海,植物,动物,包括风,都在跟我说话,时不时翻出一个新奇的东西让我看。榕树把籽粒扔我头上,木棉花高空跳伞弹到我脚前,鹦鹉上下乱飞飘下羽毛,我都会领会到讯息,你们这些家伙,在跟我玩,我知道的。

变化来之前我已经预感到了。那时候还是小孩,大概小学六年级。我在梦里追着跑着想保护这座岛不受破坏,失败,大哭,醒过来。然后岛屿的拆迁和改造就开始了,接着人潮不受控制地洗刷这座岛。然后我自己也搬出去了。都怪那个梦。我一直痛苦了很多年,觉得自己无能为力。

直到2020年,我在上海,一天夜里去买珍奶棒冰,猛然落雨时,我闻到了一股气味。气味里我看见了一座岛屿,不是鼓浪屿,但是从鼓浪屿上长出来的。它召唤我,我便跟随。然后我探头,看见人物,有阿禾、阿嬷和一座闽南老宅,于是故事开始了,有了《大厝雨暝》。随后以这座房子蔓延开来,我看见整座岛和海,整本书慢慢写了出来。

记者:你觉得自小在岛上长大,对你最大的影响是什么?

龚万莹:这座岛对我的影响是十八岁之前的一切在此形成,不论是我的形体,还是我的爱好,我的感知,我看世界的方式。

记者:可能因为岛的离群性,人们对它总有一种想象,比如人迹罕至的岛屿是氤氲着神秘气息的,你怎么看这样的想象?

龚万莹:哈哈我不知道大家会觉得岛神秘耶。你要是看到那些阿婶晒被子时跟人吵架的样子,或者阿叔在KTV里大唱《有影无》时,大概会觉得神秘什么嘛。当你说他们神秘,他们会很开心的,肯定会忍不住理一下头发。

人对未知之处有想象是好事,是故事的开端。我小时候经常看到带着大草帽加大花裙的大姐,还有看到大海扑过去大喝一口被呛到的大哥,他们是带着自己的想象来到这里的。很多人即使来过鼓浪屿,他们依然是在自己的想象中畅游。

02

写作者是一个器皿,

现实是一个毛绒绒的活物

记者:回到你的书写,“整座岛屿上的人,曾以淳朴亲密的情感凝结成一种共同体,却又逐渐被时间冲得涣散。”我似乎可以把你写的这句话看作小说集的主题。下一本会延续这样的主题吗?

龚万莹:《岛屿的厝》这个小说集我并不是定了主题再去写,也不会去考察我的目的是否达成,只是想把那个虚构的岛屿倾吐出来。我觉得写作者是一个器皿,每次都是竭尽心血倒空内里,然后把自己擦得透亮去承接新的一杯。

下一本是个长篇,不知道能不能写成,之前写过两个长篇都以失败告终,所以我不敢说大家能看到。目前在写的故事主要发生在江浙沪,其他的无法多说,可能是因为我也不知道会写成什么。

记者:虽然是短篇小说集,但是却看到了长篇的伏笔,比如分成了三篇的《夜海皇帝鱼》《浓雾戏台》和《菜市钟声》,其实讲的是同一个故事——因为一次出轨而被命运拉到一起的两家人。但你选择用故事里不同的人的视角来呈现,为什么会这样写呢?

龚万莹:是因为不同的起因,《浓雾戏台》是最先出现的,因为我写的时候刚好经过一个歌仔戏班,看见他们在卸妆,我看到一个男孩和一朵花。《夜海皇帝鱼》是因为我先在脑海里看见了穿越岛屿去沙滩边抽烟游水的妈妈,所以我很想搞明白她怎么了,她怎么办,我才明白她叫阿霞,别看她在这一刻脆弱,其他时候非常不好惹。《菜市钟声》则是一个抽象的原因,我想写出时钟转啊转,就写了,结果两代人就出现,纠缠到一起。我是被碎片引向整体,而不是在整体里切分碎片。

这种视角也跟我们岛屿的结构有关,自然而然就发生了人物互相串门这样的结构。我后来想,有可能跟我在小岛上长大有关。岛上的人的生命就是缠绕在一起的,这就是原来的样态。写出来的小说是放置在岛屿上的故事,那人物自然就交错了。

记者:接上个提问,不同的人的视角对于所发生的事的理解,当然是不同的。就像小说里写的:“女儿玉兔在回想起不同时候父亲和母亲的叙述时,会陷入迷惑,反正那是一个不在场的现场,拥有着过去记忆被现在记忆搅乱的证人。”顺着故事阅读后,会发现这两代人的事情很难去判定对错,人自然也是。而身为作者的你,其实也没有去下判断。

龚万莹:我自己是脑海中这座虚构岛屿的游客,一边看一边发现,一边就写下来了。我没有论断他们的权力。而且我觉得几句判断反而会离事实更远,现实是一个毛绒绒的活物,只拔三根毛就说这是一只猫,我怕不太准确。

03

写作者创造的文学人格也是需要长大的

记者:一本与闽南有关的小说集,我首先会好奇的是,你会如何使用方言?一种方式当然是在对话中使用,因为这是最直接的。我注意到除了对话,你也会在描述中运用,而且多会选一些相对俏皮活泼的词?

龚万莹:我写好后会给各地的朋友看一下,不希望造成太大的障碍。

对话使用方言,是因为上世纪90年代的厦门人都是说闽南语,突然讲普通话会显得很做作,一般就是我爸妈去参加家长会,被老师约谈的时候,会硬来个几句。

描述中我也会用,是因为方言就是一个活泼的词库,有好看的词我就采下来用。最近在写杭州,学了个词“疲疲塌塌”,好用得很。上海话里“拿伊做特”不是也特别棒吗,哈哈!只要好用,不影响理解,适合情节,就给它勇敢用下去!

记者:除了方言外,小说集里也融入了带有闽南特色的植物,歌仔戏等,评论家杨庆祥将你的小说归为“新南方写作”,你怎么看?

龚万莹:我从大学、研究生再到工作、辞职后单干,做的都是市场营销。我知道在浩瀚的信息里,要让人看到某些东西,就必须给人群打标签,给商品打标签,画出范围来。我猜大概如此。能有一只聚光灯是好事,把一些作品照亮。

记者:实际上,我觉得作家笛安的推荐语切中了我的阅读感受,“人生太苦,所以需要轻轻地说……‘痛苦’就像金粉,不经意间在这浮世绘画卷的某处轻盈地一闪。”她准确地形容了你的语言叙述风格——用轻盈抵抗沉重,所以即使死亡到最后也闪着希望,就像《鲸路》。这与你个人的人生观相关吗?你觉得自己是个理想主义者吗?

龚万莹:是啊,不愧是笛安,评得又美又准!

我写作的时候不太会想自己的人生观,或许我自己所相信的,坚持的,就像是暗巷里举一只灯笼,那光是无可隐藏的。我不用去写这只灯笼,但只要写被照亮的路和砖墙,别人也会看到灯的存在。

我不知道自己是不是理想主义者,我大概不在乎什么主义。我觉得自己没有那么重要,我更愿意追随、等候那比我更大的存在。

记者:又想到一个关于写作视角的问题,不知道是不是巧合,你似乎偏爱用孩童视角讲故事,小说集中好几篇都是,这可能也是小说读起来会有童话风的原因之一。那么是有意还是巧合呢?

龚万莹:我自己有一个新鲜感受趁热说。毕竟这也是我的第一本书,我的感觉是写作者创造的文学人格也是需要长大的。从儿童慢慢写到青年、中年、老年,我感觉到自己能驾驭的文学人格在这本书里得到成长和锻炼。

04

明白写作是更适合自己的世界,

当然要辞职,要冲

记者:想分享一个偏个人的阅读感受,看这本小说集我想到了电视剧《俗女养成记》,就是那种邻里之间的生活日常,还包括看待人事的方式等等,特别有亲切感。

龚万莹:我刚开始写的时候就有人跟我推荐这部剧。我写完了才敢看,第二部至今都还没敢看。因为我看第一部的时候整个爆哭不止,感动之余又有怨叹。感动的是,这部剧太准确地展现出闽南小孩的童年了!有些事情跟我经历的几乎一模一样,这也是我的怨叹,我的人生怎么被人早一步拍摄出来了!好多闽南朋友跟我是同样的感受哈哈。

当然我也有庆幸,幸好我没敢看,不然看完或许内心的思乡忧愁被排解掉了,也就不会去写了。但现在我必须高喊一声,我爱陈嘉玲!!!(剧作女主角)但第二部还是不敢看,等我手头的长篇写完了再奖励自己,我还蛮能忍的是不是?

记者:很能忍了。现在,我们来聊一聊你。你在学习写作之前,是做市场营销的,但你在升职前期选择离职,是怎样的一个契机呢?如果要你回忆你当时的工作状态,你会怎么描述?

龚万莹:那时的状态就是夭寿的。当时是觉得继续在外企干活可能会死得很快。从外企到写作,我是从一个身不由己,急忙的,数字的世界里自救,进入到一个新的,相对沉静的,更适合自己的世界。

当时忙得身体都坏掉,但有一份安稳光鲜的前程“大饼”。我只是终于领悟过来,什么才是真正“上好”的,什么才是自己被造的目的,那当然要辞职,要冲。虽然在“理性”的层面,知道会有困难。

记者:而且你是工作以后又出国读书又工作,感觉是大家口中精力充沛、“爱折腾”的人。你觉得鼓浪屿、上海、海外、北京,这些地方对你的写作或人生有什么影响?

龚万莹:你误会了,我是精力严重不足的弱鸡,我从来不喜欢折腾,只是被生活的水流推动着。我是在国外读了研究生后到上海工作,然后被公司外派到英国和荷兰工作之后回到上海,辞职后又在河南生活了五六年,中间去北京上学一年。这些地方对我来说就是不同的口袋,里面装了很多好东西,一点、一点地挑选、发酵,一小颗种子就可以种出一篇文章。

记者:最后的提问,你有什么爱好吗?最近比较关注什么呢?

龚万莹:我的爱好就是走路。每天大概一个小时吧。写作的工伤就是发胖,这三年胖了20斤。我又不擅长运动,走路是一个兼顾心灵和运动的方式。独自散步这件事,在古典时代也是一种美德。

最近比较关注各个奶茶品牌的新品,少搞点无效联名,多出点好喝又不胖的品种行不行啊!

记者:这也是我的呼声。