蒋在:我向往陌生的经验,里面藏着各种各样的可能性

蒋在

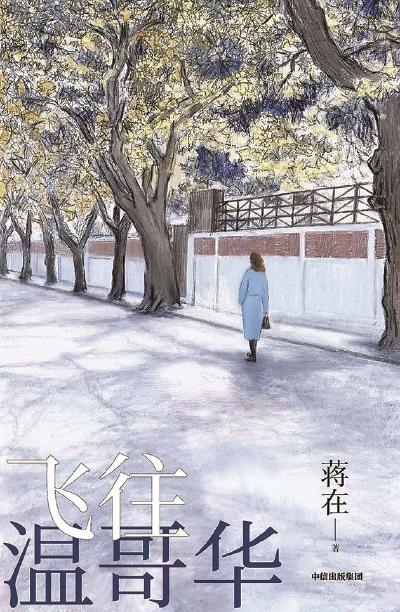

《飞往温哥华》是青年作家蒋在的最新小说集。评论家张莉的评语可以有效地帮我们走进这位作家:“蒋在是拥有全球化视野的‘90后’写作者,异国生存经验和对当代青年内在精神的探索共同构成了她的写作疆域。冷静、峭拔的语言之下流动着属于青年人的柔软体恤,这是属于蒋在的小说调性。”

在蒋在的讲述里,她很小的时候便开始写诗,而最初开始小说创作的缘由也只是因为无聊:2013年的冬天,她无所事事,为了省机票钱而没有回国,顺便得到了人生的第一份工作——帮助教授的邻居看家以及照顾两只狗,酬劳是200美元。后来有很多朋友过来借住,他们描述一路上看到的厚重的积雪和一望无际的荒芜,他们知道越往西边开气温就会越暖,他们时刻都在表达对抵达的欣喜和振奋。他们睡在沙发上,床上或是地毯上。蒋在说自己都不知道那里竟然可以住这么多人。就是在这样一种纷纷扰扰,无处下脚的环境里,她写下了第一篇小说《斯阔米什的森林》。

从这篇小说开始,她的小说语言就深受诗歌的影响。蒋在说:“我将两者看成互相滋养的整体,它们都在演示着同一个秘密。”

她向往陌生的经验,但平时她几乎不看电视,也不太使用社交媒体,休闲放松的方式很有限。但她有一个爱好是喜欢和人当面交谈,比如和家里来打扫的阿姨聊天,这会让她觉得更真实。她也会为了打破讯息接收的不透明,了解这个世界和我们的国家在发生和关注什么,而去订阅杂志,那些深度的报道很让她着迷。也许一切如她所说:“正是不同经验的反复交叉和交汇,才让人感受到:我曾真切地活着。”

“国外的生活偏向散文,

国内的生活偏向小说”

记者:我了解了一下你的经历,在加拿大读大学,后来回国在《十月》做了一段时间编辑,某一天,说入了罗德奖学金的终选,又去国外继续读研究生,接着又在2019年回国继续做编辑。从这些经历来看,你好像是个“静不下来”的人,或者用个流行词形容,“向往远方的人”。

蒋在:在这里我会把“远方”替换成“陌生”。我向往陌生的经验,在陌生背后,藏着各种各样的可能性。我不太会害怕去尝试新鲜事物或跳出舒适圈。如果未知的生命版块可能藉此得以延展,那么目的便达到了。

法国作家巴塔耶在《内在经验》中曾提到,只有两件事人类是完全可以确认的:一个是死亡,另一个便是我们无法成为一切。而无法成为一切的焦虑无时无刻不在刺痛着我们的无能和引向死亡的恐惧。所以换句话说,我不知道我对体验的执着是不是来自于此——想要体验一切。不过一个圆心,它在不停展开自己半径的同时,也意味着注意力的分散、可能的失败和无意义的消耗。可也正是不同经验的反复交叉和交汇,才让人感受到:我曾真切地活着。

记者:接上题,国外的生活状态和国内的生活状态对你而言最不同的地方在哪里?

蒋在:对于国外的生活状态,借用路易十六在日记上记录的话作为答案比较恰切:无事发生。推动日常生活的更多的是自我世界的内部,生活总在日复一日地重复着某种程式,很多时候大致可以猜测到下个月,或是下下个月的状态。在这种平静的行进里面,与大自然相处的时间变多了,比如果实的成熟与昆虫还有气候之间的联系。

而国内的生活,或者更具体一些,北京的生活,推动生活的是外部事件,我想这应该是很多繁忙都市的共通点。奈保尔在刚入学牛津大学时,给家里写信用了这样的一句话:“Things are happening”。恰好与“无事发生”相反。其实这句话是十分朝气蓬勃的,它讲出了一个年轻人对城市生活,对事件发生的向往。对二十岁出头的青年人,城市里的流动性很重要。国外的生活偏向散文,平静又充沛。而国内的生活偏向小说,一些事情总是在某个你以为会一切照旧继续下去的瞬间,戛然而止。

记者:这些“流动经验”无疑对你的写作形成了重要的影响,就像《钟山》的某段授奖词里写道:你的小说是异国生存体验同个体情绪困境的高度交融。这句话可作为切入点观察你的小说,或许也涉及了如何在写作中将海外经验与本土经验相结合的问题。

蒋在:海外经验是我小说的一个特点,也是我人生经历中不可割舍的一个部分,它构成了我对这个世界的认知。在写作中,我会将每个人物,尤其是《飞往温哥华》中故事的主角看成是异域和故土相结合的矛盾体。或许在我之前出版的小说集《街区那头》里还不那么明显,《街区那头》里有一些故事的主角还不完全是中国人,但那些由于肤色产生的区别性对待却一直是一个不可避免的话题。

《飞往温哥华》里的人物大多来自于遥远的亚洲,带着固有的呼吸方式和根深蒂固的文化思维和特质,来到了西方。在西方社会里的隐形歧视与压迫,造成了故事里的他们无可避免的悲剧。因为他们处在一个错位的空间里,又满含着不匹配的欲望,在一个不是他们家园的土地上,他们时时刻刻感到格格不入。所以故事里,那与生俱来的、来自于第三世界的悲欢造成了这种由于文化和地域产生的指示性孤独。他们处在那个被摧毁的边缘上,但却仍然无法呼喊和求救。

的确是这样,在生活中,我们有时会以为某种选择能让我们进入天堂,拥有快乐,却没想过它却让我们踏入了一个自己都没有想象过的艰难境地。

记者:我们刚刚聊到了生活环境的变化,你在后记《驾驶我的车》已经提到自己的写作即将发生转折,还有什么因素会影响你的写作?你所说的“转折”又将指向什么呢?

蒋在:身份的转换,必定会带来视角的转换。最直接的因素是环境,从异国他乡回到一个我熟悉又不那么熟悉的故土重新开始生活,必定会有一些新的感悟。另外从校园步入社会,一个人承载的身份会更多——工作者、北漂、女性、女儿、妻子、母亲等等,这些身份会随着时间逐渐开始叠加。

记者:这些身份中,有没有一个占据主要位置影响到你?

蒋在:现在比较影响我的是,进入社会后,开始迎接衰老和意识到时间迅速流逝——在毫无意识的情况下我已经工作四年了。特别是走在大街上,或是等红绿灯的时候,你发现迎面走来的人都带着某种你已经消失的生命力的时候,会有一种慢慢被社会和时间淘汰的感觉。而这种感觉只会逐渐加深,不会变好,然后你意识到有些东西已经没有办法改变了,也终于理解了为什么以前会有人告诉你,年轻一切皆有可能这种话。

“在写作中,我经常观察是否赋予了我的人物该有的尊严”

记者:实际上,我非常喜欢你几篇小说的结尾,比如《再来一次》“很多年我都想告诉你,我们没能够如愿以偿再来一次,不是因为我们从来都不合适,不是因为其他,只是因为我们上了那辆不该上的车。一定是。”又如《小茉莉》“她走过来,穿过我,穿过一片湖泊、一棵法国樱桃树,上面有一群鸟在离开,一群鸟在抵达。”是那种不管前面发生的故事多么曲折,多么痛苦,最后似乎都在一种诗意的轻盈中被消解。

蒋在:我私下会把这种“消解”看成写作的尊严。事物总是会被消解,生活也总是会继续。“消解”既残忍地否定过往的一切,又重构一切。其实这是很残酷但又不得不接受的事情。与此同时,你又会惊异于人的韧性,他们选择刻意忘却的事情。

记者:读你的小说,我得诚实地说比起题材,更紧紧抓住我的是你的语言,后来看到作家宁肯有一篇文章专门提到了你小说的语言气质,他形容为“一种如此年轻又古老的气质”;而评论家张莉这样形容:“冷静、峭拔的语言之下流动着属于青年人的柔软体恤”。

蒋在:我此前在与李云雷老师的对话中说过这个问题,我在英文中一直有一个很喜欢的词:Human Decency,我觉得它远胜于自尊(Dignity)这个词,尽管很多人或许不这么看。Human Decency往往被翻译成人道尊严,或是最基本的人类礼仪。然而我却把这个词看成是人作为人本身该有的体面和羞怯。我在写作中,经常观察我是否赋予了我的人物该有的尊严。比如人物是否足够复杂,或是我作为作者是否开始在自己的小说里面出现了,是否开口说话了,比如出现某些过于外露和浓烈的情感,我把这些行为视作作者开始干扰小说人物的尊严。或许是因为这样,我才有时在和自己的文本之间保持着一种若即若离的状态吧。

记者:你似乎很擅长写情绪、以及各种细节,我想这跟作家的敏锐以及观察生活的角度有关系,你有到处溜达,挖掘细枝末节东西的习惯吗?

蒋在:其实小说中人物的情绪也好,细节也好,都是无处不在的。相比一个人漫无目的地走,我会更倾向于和陌生人交谈来了解未知的生活。比如每个月家里会来一个固定的阿姨上门打扫卫生。她会一边聊天一边打扫,告诉我她的经历,某些难以让人想象的故事。告诉我她的丈夫临终前的种种,她应对患有精神病母亲的态度,以及在北京这座城市里无法言说的恋爱和痛苦的分离。

第一次见面时,我正好在做晚饭,我礼貌地问了一句,打扫了一天累不累,要不要吃了晚饭再走,她居然很自然地答应了下来。这其实让我很吃惊,她没有那些羞怯或是想要保持距离。之后如果碰上饭点,她都会默认在家吃饭再离开。有一次,她说她近视但从不戴眼镜时,我才恍然大悟为什么家里打扫完还是那么容易积灰。后来有一天她来家里,突然戴了副眼镜,到点后又免费打扫了一个多小时。然后把家里有一些损坏的东西帮忙修好了。那天我记得她进淋浴房擦拭玻璃的时候不小心把喷头撞开了,淋了她一身的水,镜片上挂着水珠。给她擦头的时候,她淡淡地说,我就要离开北京了。

我想相比环境来说,在这个城市里的人物以及和他们之间的羁绊构成了我对北京这座城市的理解。

记者:你在很多个国家生活过,或许我们可以看成是一段段的旅游,那些经历里,你是否曾感受到自身渺小的时刻或者发生了具有戏剧性的小故事?

蒋在:生活和旅游是不一样的。旅游是从一个目的地到达另一个目的地。而生活在某处是没有目的地的。在某处有固定的住所,而不是在酒店的房间,熟悉厨房和购买调料等等,我会把这个看成是在某处生活。在某处生活,我必定会进入到当地的生活里面去,在当地菜市场买菜,知道哪家的花或是水果更新鲜。

让我印象深刻的小故事的话,有一段时间我在土耳其上课学习古希腊戏剧,课程结束后我从亚里士多德的故乡阿索斯搬回了首都伊斯坦布尔,那段时间正好遇到伊斯坦布尔发生暴动,有一天大概是晚上九点左右,在广场上涌动的人群开始打砸抢烧,当时我又必须穿过这个暴动的广场才能回家,他们开始点燃布料和旗帜,整个街道充斥着呐喊和烟雾。那个晚上我真正目睹了人类对暴力的某些向往和崇尚,当然更有恐惧。

“职业写作,这会给我带来恐惧”

记者:最近在写新的作品吗?又有什么感兴趣的话题呢?

蒋在:最近在写一些新的小说,有时会几个小说一起写。关注点基本在现实生活中,人与人之间的关系的复杂性,可能是我想象力不够丰富和胆子小的原因,悬疑或是科幻一直不是我感兴趣的写作题材。今年可能会恢复诗歌创作。

记者:这个意思是你的诗歌和小说通常不会同期创作?

蒋在:有意思的问题,在你问这个问题之前我没想过,是的,几乎没有出现过小说和诗歌一起写的情况。通常都是完成了某篇小说或是诗歌,才会开始另一个题材的创作,不然会有干扰,所以从某个角度来说,两者的创作思路还是不同的。

记者:那你对职业作家怎么看?有特别的写作习惯吗?

蒋在:成为职业作家需要强大的内心和异于常人的自律。我所了解到的许多职业作家都有严格的写作时间表,以及规定每天需要创作的字数。如果有生活压力,依靠写作维持生计很容易将爱好变得复杂和迫切。而且写作的报酬往往是滞后的,没有办法规划,生活会不稳定。心不静,对创作会有干扰。如果没有生活压力,这样的生活方式又很考验作家本人的惰性。另外职业作家大部分和外界的交流、联结会少一些,这对一些生活、社会经验并不丰富的年轻写作者或许并不是好事。就我自己而言,是没有办法辞掉工作专职写作的,这会给我带来恐惧。

我没有特别的写作习惯,开心了就写,不开心可能很久都不写,其实这样随性的写作习惯我不是很认同。对于写作环境我也没有特别的要求,我知道有的作家会很在意这个,在咖啡馆或是家里对我来说区别不大,有时候在浴缸里写作效率会更高。我也不会熬夜创作。