阿尔及利亚现当代小说初探

阿尔及利亚位于非洲西北部,是阿拉伯马格里布地区的一部分。阿尔及利亚是一个富有悠久历史和文化底蕴的国家,拥有丰富的自然资源和独特的文化遗产,我们可以看到古罗马遗迹、阿拉伯建筑、柏柏尔文化在这个国家和谐地存在,展示了多元丰富的文化景观。深厚底蕴与多元文化为文学的发展提供了土壤,奥斯曼帝国统治时期,阿尔及利亚文学以阿拉伯语为主,主要体裁是短篇小说和诗歌。1830年,法国入侵并征服了阿尔及利亚,继而宣布阿尔及利亚为法属殖民地,并实行军事统治。法国在阿尔及利亚统治期间,全面推行种族歧视、民族压迫和同化政策,不允许阿尔及利亚人使用阿拉伯语和其他本民族文字,企图消灭阿尔及利亚人的民族文化。因此,阿尔及利亚文学大部分转为以法语为主。直到1962年,阿尔及利亚实现独立之后,阿拉伯语作品才得以出现。

一、民族解放运动与反殖民书写

众所周知,阿尔及利亚拥有一个悲壮的称谓——“百万烈士之国”,在上世纪五六十年代反对法国殖民主义的民族解放战争中,阿尔及利亚有百万人口为争取民族解放与国家独立献出了宝贵的生命。在实现来之不易的独立之后,阿尔及利亚一直十分重视革命精神的宣传教育,这已经融入阿尔及利亚人的日常生活当中。如今,在首都阿尔及尔的高地上耸立着一座雄伟的烈士纪念碑,无声而坚定地缅怀着所有在民族解放战争中牺牲的英烈。而阿尔及尔的很多街区、街道和显著地标,也都被冠以烈士或者重要革命事件的名称。

同样,这种强烈的革命精神也存在于阿尔及利亚现当代文学之中。阿尔及利亚近代文学的主要形式是传统的诗歌,其现代诗歌运动与1954年开始的反对法国殖民主义的武装革命有着紧密的关联,在1954年至1962年期间,很多阿尔及利亚诗人积极投身民族解放斗争,甚至认为“诗歌和战争是一回事”。例如,著名的革命诗人穆夫迪·扎卡里亚(1908-1977)在其诗歌中讲述法国占领期间阿尔及利亚人遭受的不公正待遇,呼吁自由和解放,号召反抗占领者,并于1955年在监狱中创作了阿尔及利亚国歌《誓言》。在此期间,阿尔及利亚诗人们不仅反抗法国殖民主义,而且对当时社会、文化和政治现实中的一切都具有革命和反叛的意识。可以说,1962年独立后活跃在阿尔及利亚诗坛的新一代诗人就是在革命时期诞生的,正是这一代人完成了阿尔及利亚诗歌现代性的转型。

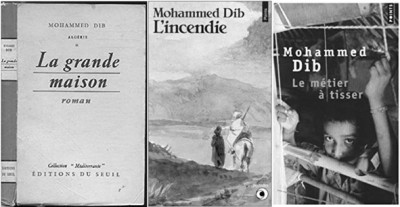

穆罕默德·迪卜的阿尔及利亚三部曲

在小说领域,反抗法国殖民统治和争取民族解放也是这一时期的创作主题。阿尔及利亚第一代法语作家专注于对阿尔及利亚真实遭遇的描述,他们以阿尔及利亚普通人物为中心,笔下的每个角色都构成了阿尔及利亚多元生活的独特组成部分,反映了阿尔及利亚人民摆脱法国殖民主义枷锁、获得自由和解放的渴望。穆罕默德·迪卜(1920-2003)即是这一代作家中的重要代表之一,他最著名的作品是“阿尔及利亚三部曲”——《大房子》(La Grande Maison,1952)、《火灾》(L'incendie,1954)、《织布机》(Le Métier à tisser,1957),三部曲描述了阿尔及利亚所遭受的贫穷与苦难,以及第二次世界大战开始时阿尔及利亚人民在法国殖民政权的枷锁下日益增长的反抗意识,充满了阿尔及利亚的民族精神和民族认同。阿尔及利亚文学评论家纳贾特·卡达认为,穆罕默德·迪卜是通过文学创作“形成阿尔及利亚身份认同”的作家之一。在另一位作家卡提布·亚辛(1929-1989)最重要的小说《纳吉玛》(Nedjma)中,女主人公纳吉玛是阿尔及利亚的象征,作家通过将法语与阿尔及利亚的方言和文化相融合的方式来抵制法国的霸权,在小说中向我们展示了阿尔及利亚人对独立的向往。除了穆罕默德·迪卜和卡提布·亚辛之外,这一代作家还包括穆鲁德·费劳恩(1913-1962)、穆鲁德·马阿迈里(1917-1989)、马利克·哈达德(1927-1978)等人。

1962年之前的殖民时期,阿拉伯语在阿尔及利亚受到严重的压制,因此阿尔及利亚的阿拉伯语小说很少,而且主要是短篇小说。例如,现代阿尔及利亚阿拉伯语短篇小说的先驱艾哈迈德·里达·胡胡(1910-1956)在此期间写了几部广受好评的短篇小说集,如《哈基姆的驴子》(1953)、《有灵性的女人及其他》(1954)和《人的性格》(1955),他的作品多以诙谐幽默的语言针砭时弊,采用讽刺的方式探讨当时阿尔及利亚社会的矛盾和悖论,积极呼吁社会改革。阿卜杜勒·哈米德·哈杜盖(1925-1996)有一本名为《七道光》(1962)的短篇小说集,其中包含13个围绕法国殖民主义的残酷暴行展开的故事,各个故事中主人公艰辛的冒险和探索揭示了他们对变革的迫切渴望,要寻找一条引导他们走向光明的道路,以自由之光抵抗一切形式的束缚,以知识之光抵抗无知的黑暗,以归属之光抵抗彷徨和迷惘……

阿尔及利亚独立以后,一批作家坚持以阿拉伯语进行文学创作,他们促进和巩固了阿尔及利亚阿拉伯语小说的发展。其中,被誉为“阿尔及利亚小说之父”的塔希尔·瓦塔尔(1936-2010)坚定地认为,从法语的影响中解放出来,是摆脱经济和政治等其他层面压迫的必由途径,应当竭尽全力捍卫国家的阿拉伯、伊斯兰、阿马齐格和非洲的身份。他严厉批评用法语写作的阿尔及利亚作家们,如果说在殖民时期这样做尚可理解,但在独立后仍这样做是不可接受的。瓦塔尔将“社会主义现实主义”引入阿尔及利亚阿拉伯语小说,在其中描绘了阿尔及利亚社会在殖民主义统治下所遭受的苦难,以及独立后的社会、文化和经济转型。他的代表作是1974年发表的小说《拉兹》,主人公拉兹从一个不务正业的私生子逐渐成长为一名革命英雄,是现当代阿拉伯文学中一个典型的革命英雄形象。小说描写了阿尔及利亚反抗法国殖民的爱国斗争,同时也反映了阿尔及利亚革命阵营内部存在的意识形态差异以及由此产生的种种矛盾。

艾哈莱姆·穆斯苔阿妮米(1953-)被认为是较早使用阿拉伯语写长篇小说的阿尔及利亚女作家之一。穆斯苔阿妮米的父亲穆罕默德·谢里夫是一位领导反法斗争的领袖,遵照父亲的意愿,她接受了现代标准阿拉伯语教育,并坚持使用阿拉伯语进行创作,认为这是一种明确的政治行为。她的三部曲《肉体的记忆》(1993)、《感官的紊乱》(1996)和《床帏的过客》(2003)至今仍是阿拉伯世界最畅销的小说之一,其中《肉体的记忆》获得1998年开罗美国大学马哈福兹文学奖。小说讲述了阿尔及利亚特别是君士坦丁城反抗法国殖民统治的斗争历史,同时再现了国家在独立后面临的一系列复杂问题。小说涵盖了记忆、创伤和国家重建等相互交织的主题,然而穆斯苔阿妮米并没有直接详述这些社会和政治困境,而是将爱情故事与政治和历史相结合,来表达自己对社会和政治问题的理解。

如今,殖民时代虽早已结束,但阿尔及利亚作家对殖民主义的思考一直延续至今。青年作家阿卜杜·瓦哈布·伊萨维(1985-)的小说《斯巴达法庭》(2019)获得2020年第13届阿拉伯小说国际奖,这是阿尔及利亚作家首次荣获这一奖项。小说以19世纪奥斯曼帝国统治末期和法国殖民统治初期为背景,通过五位主要人物的多重视角,全面展现阿尔及利亚被外族占领期间的社会概貌,反映阿尔及利亚人如何以各种形式对土耳其和法国的双重殖民统治进行顽强抵抗。马哈福兹曾说“阿拉伯小说经常是努力在寻找某种东西,可能是爱情、救赎或自我……”,那么这部小说所要寻找的正是祖国的荣耀,让读者了解阿尔及利亚人强烈的爱国主义情怀和凛然无畏的斗争精神。小说揭示了殖民主义对殖民地文化产生深远影响,造成殖民地国家在现代发展过程中的一些问题。因此,殖民地作家通过解读被殖民时期的历史,试图重新审视当下祖国与曾经的殖民者之间的微妙关系。

阿尔及利亚作家不仅对本国被殖民的历史进行持续反思,也对世界近现代历史上造成重大灾难的侵略战争进行深入的思考。鲁士迪·里德旺(1979-)的小说《匈牙利人》(2021)以人类现代史上极为复杂的二战时期为背景,讲述阿尔及利亚穆斯林长笛爱好者马斯欧德、匈牙利基督徒钢琴家吉诺和阿尔及利亚犹太歌手叶海亚三人的命运意外交织在一起,莫名卷入这场与他们本无干系的残酷战争。然而,亲历战争与直视死亡带来的打击太过沉重,他们曾经恪守的信念与价值观开始动摇,连同对“祖国”的定义和对身份的执念,一并在人类的野蛮行径中消失殆尽。在战争的破坏力与摧毁性面前,主人公意识到自身之渺小,开始质疑甚至否定自我。作者将小说主人公设定为不同宗教背景与国籍身份,意在以此喻指全人类,突显二战波及范围之广,同时借三位主人公遭遇的心灵创伤,揭露出无奈的现实:艺术与道德或许可以将人类团结起来,但却仍然无法抵抗战争的严酷与人性的邪恶。三位主人公在小说中反复寻找关于战争、公正、和平与自由的意义,而这也是作家留给读者思考的重要问题。

二、批判社会现实与探索发展道路

1962年阿尔及利亚独立之后,要从法国文化霸权中解放出来,开始全面贯彻阿拉伯化的政策,也逐渐恢复阿拉伯语的地位。于是,从上世纪六十年代起,阿尔及利亚的阿拉伯语小说得到快速发展。

在七八十年代,阿尔及利亚的阿拉伯语小说主要关注民族独立后的社会转型。一些阿拉伯评论家认为,阿卜杜勒·哈米德·哈杜盖的《南风》(1970)是阿尔及利亚第一部在艺术手法上较为成熟的阿拉伯语长篇小说。该小说以新现实主义的创作手法,真实展现了独立之后的阿尔及利亚农村错综复杂的矛盾,反映了变革时期新旧势力的斗争,告诫阿尔及利亚人民在推翻法国殖民主义之后还有许多社会问题亟待解决。塔希尔·瓦塔尔的小说《地震》(1976)讲述曾经依附法国殖民势力的封建主在国家独立后失去权势,面临土地革命等种种社会变化无所适从,心中充满仇恨,整日念诵《古兰经》中的《地震》章,期盼发生一场地震,以至最终癫狂。该小说通过一个反面人物的所见所闻和内心活动,展示了阿尔及利亚独立之后出现的新的社会矛盾。瓦塔尔的另一部小说《动荡岁月的爱与死》(1982)反映了阿尔及利亚独立后的土地革命,以及七十年代中期大规模的农业合作化运动中的各种矛盾与斗争。瓦塔尔在小说中为阿尔及利亚的农业革命进行辩护,支持总统胡阿里·布迈丁对社会主义道路的探索。此外,小说还揭露了封建主义和资产阶级阻碍农业革命的行为,以及政治伊斯兰势力的坐大。在八十年代,阿尔及利亚的阿拉伯语小说还涉及对官僚主义、宗教势力和父权制度的批判。

八十年代末九十年代初,阿尔及利亚的经济结构失衡,经济发展落后,贫困人口激增,加上官僚主义作风和贪污腐败现象严重,导致民众对政府日益不满。同时,政治伊斯兰势力迅速崛起,其中伊斯兰拯救阵线很快发展成为可与执政党相抗衡的一支重要的政治力量。1991年,阿尔及利亚国民大会选举中伊斯兰拯救阵线有很大可能获胜,然而政府随即取消了选举,于是伊斯兰拯救阵线宣布与政府武装对抗,最终引发了阿尔及利亚内战。这场内战长达十年,大约有十万人在战争中丧生,也被称作“黑色十年”。从九十年代开始,阿尔及利亚阿拉伯语小说的另一大主题即是“黑色十年”的悲剧以及在此期间盛行的恐怖主义,这类主题的文学通常也被称作“‘黑色十年’文学”“灾难文学”或者“危机文学”。这类作品不胜枚举,其中具有代表性的是:塔希尔·瓦塔尔的《烛火与走廊》(1995)、法蒂玛·阿古恩的《一个男人和三个女人》(1997)、巴希尔·穆夫提的《仪式与葬礼》(1998)和《见证黑暗》(2002)、易卜拉欣·萨阿迪的《死亡时分的法特瓦》(1999)、伊兹丁·贾拉瓦吉的《梦想与悲剧的华盖》(2000)、艾哈米代·阿亚什的《灾难之夜的迷宫》、雅思敏·萨利赫的《沉默的海洋》(2000)和《玻璃祖国》(2006)、穆罕默德·萨里的《肿瘤》(2002),等等。例如,穆罕默德·萨里的《肿瘤》讲述弱势群体如何被恐怖组织引诱和利用,逐渐走上邪恶的不归路。小说将民族的悲剧比作一个恶性毒瘤,它在国家的身体深处扎根,然而身体里的细胞是如何发生异常、逐步蔓延直至形成肿瘤,“这是每个人的责任,是他们共同的病”,消除肿瘤的过程无疑是痛苦的,但也是绝对必要的。

到了新世纪,阿尔及利亚小说中对国家近现代历史的反思更加深刻,而且对历史的反思往往与对当下现实的批判紧密联系在一起。巴希尔·穆夫提(1969-)的小说《火的玩偶》(2010),以上世纪八十年代阿尔及利亚经历的大规模骚乱为背景,讲述了主人公里达从逆来顺受的温顺青年变成冷酷凶残的黑帮成员的故事。这位黑帮杀手其实也不乏内省的意识:“我变成了恶人,同时我也是邪恶的玩偶;我变成了魔鬼,我也是魔鬼的玩偶;我变成了疯狂肆虐的烈火,我也是这烈火的玩偶,被它焚烧。”小说行文忧郁沉重,字里行间表达了对国家未来深切的忧思。作者在接受半岛电视台采访时说:“我这一代人曾经历过阿尔及利亚现代史上令人痛苦的那些年份,体验过那时的恐怖阴影。我们曾亲眼目睹个人梦想、国家梦想的破灭,至今那些噩梦仍让我惊悚。因此,我依旧要在那时的黑暗中徘徊,不仅要弄清楚究竟发生了什么,更要将自己从其中解脱。”痛定思痛,这也是作者直面伤痛的原因所在。

此外,阿尔及利亚作家们还尝试使用非传统的手法改写或重写历史,并在其中加入荒诞、幻想、黑色幽默等元素。赛米尔·高希米(1974—)入围2020年阿拉伯小说国际奖的作品《特洛拉尔的阶梯》(2019)以荒诞的手法讽刺了阿尔及利亚甚至是阿拉伯世界的政治历史,次年他的另一部作品《无以言表的愚蠢》(2020)依旧采用荒诞手法,但却在开篇即推翻自己在《阶梯》中建立的叙事王国,指出其中的故事不过是边缘人物哈米迪的一个梦,遂赋予《阶梯》中大部分人物完全不同的身份,开始了完全不同的故事,重新讲述阿尔及利亚的历史。在《阶梯》中国家的门全部消失,从而使公众与私人、集体与个人混在一起,权力的边界随着门的消失而消解,最终门房哈米迪被军政府任命为傀儡总统。而在《愚蠢》中,国家面临的新危机则是人们失去了读写能力,最终从监狱出逃、能读会写的驼背小偷赛里姆被军政府任命为傀儡总统,国家的荒诞历史再次重演。这不难让人联想到马克思曾说“历史本身经常重演,第一次是悲剧,第二次就成了闹剧”。曾经为争取独立而英勇斗争的阿尔及利亚被称为“百万烈士之国”,却又陷入了难以突破的困局。作家还借警长之口道出对阿拉伯剧变的失望:“仅靠镇压不足以制造顺从的人民,过分镇压总是以一场革命结束,这通常是一场没有头脑、没有生命的跛脚革命,推翻了一个腐败的政权,就为了下一个更加腐败的新政权。”在小说的最后,作家还向读者提出了一个值得深思的重要问题:“究竟是谁创造了谁,是极权主义创造了被压迫的人民,还是人民自己创造了刽子手?”值得注意的是,作家在两部小说中故意选择阿尔及利亚的边缘地区作为故事发生的空间,试图让空间上的边缘与权力上的中心形成强烈反差,突出民众与政权之间的鸿沟,揭示这一顺从与专制的恶循环恰恰是“愚蠢”的产物。

赛米尔·高希米在小说中还批判了国家书写历史的权威,对国家历史讲述英雄事迹和军事成就不以为然。他认为历史本身就是一种叙述方式,因叙述者的不同而出现叙述内容或叙述方法的差异,直至某个权威选择想要的部分并将其确立为“历史”。然而,小说是个人的而不是群体的历史,所以作家的主体性得以张扬,有权在自己的小说中摧毁、删除甚至建造历史。就这样,阿尔及利亚作家在对历史的反复书写中,反思过去,追寻身份,探索国家、民族乃至人类的命运。

现当代阿拉伯文学有着关注底层的现实主义文学传统,阿尔及利亚文学自然也不例外。边缘群体是阿尔及利亚作家重点关怀的对象,他们通过对小人物的刻画映照出沉浮的众生相,以“小叙事”的张力将个体命运融入集体乃至国家与民族的命运之中。艾哈迈德·蒂巴维(1980-)的小说《无名先生失踪案》(2019)摘得第二十四届(2020年推迟颁发)开罗美国大学马哈福兹文学奖桂冠。小说主人公“无名先生”正是阿尔及利亚社会边缘人士的真实写照,经历了“黑暗十年”的他们,或迷失,或贫贱,或庸碌,成为这个社会中似有若无的存在,没有人关心他们的命运。作者以细腻的笔触和阴沉的写作风格描摹出当代社会里芸芸众生的生活状态,同时借“无名先生”的内心独白生动表现了边缘群体的心理活动:“孤独很糟糕,但与人交往更糟糕,我已经很多天没有和任何人说话了。我卖掉了我的手机,没有人跟我说话,我没有能说话的人。”小说旨在引发对个体价值的思考,批判腐朽政治与滥用暴力,呼吁重视城市边缘群体。

布迈丁·贝尔卡比尔(1979-)的小说《意大利巷》(2021)同样是一部描写边缘群体生活状况的现实主义作品。“意大利巷”是阿尔及利亚安纳巴市的一个老社区,居住在这里的都是被压迫、被遗忘的底层人民,他们也因此被贴上贫困、犯罪与动乱的标签。小说中的每位人物都生活在崩溃的边缘,他们试图与荒谬的现实和虚妄的未来作斗争,最终却难以逃脱悲惨的命运,等待他们的只有更多的不幸。小说真实反映了边缘群体的苦难生活,作家表示,“我把书写当作一种抵抗虚无的行为,写出那些可能被忽视和隐藏的社会细节。”

三、法语文学与侨民作家

在1962年独立之前,阿尔及利亚几乎没有阿拉伯语文学作品,无论是诗歌还是小说,大都是用法语写成的。因为在法国殖民主义统治时期,阿尔及利亚作家很难使用除法语之外的语言进行文学表达。然而,使用法语进行创作的阿尔及利亚作家依然对一类主题十分痴迷,即土地、祖国、革命、解放……前文提到的第一代法语作家,虽然自幼接受法语教育,深受法国文化的影响,但他们的作品反映的却是阿尔及利亚各阶层人民在法国殖民主义统治下的苦难生活和反抗斗争。而且他们都有一个共同的坚持,那就是爱国。

阿尔及利亚独立之后,穆罕默德·迪布说出了他那句名言:“今天我在阿尔及利亚的文学使命已经结束了。”不少阿尔及利亚作家也宣布放弃使用法语进行文学写作。以塔希尔·瓦塔尔为代表的一派作家公开攻击阿尔及利亚法语文学,质疑并指责阿尔及利亚法语作家的爱国主义情怀和归属问题。无疑,一个多世纪的法国殖民统治在阿尔及利亚留下了难以磨灭的印记,与其他后殖民国家一样,关于殖民者的语言在独立后的国家文学中应当扮演何种角色,依旧争论不休,没有定论。然而,法语在阿尔及利亚文学中仍然被广泛使用,这一事实因居住在法国的大量阿尔及利亚侨民而变得更加复杂。对他们而言,法语已经取代阿拉伯语、阿马齐格语或塔马塞特语,成为日常生活的主要语言。

不可否认,阿尔及利亚第一代作家用法语创造了丰富而精彩的叙事文本,并以“一种智慧和人道的方式”宣传了对法国殖民地发起反抗的阿尔及利亚革命者形象。对于这些作家来说,法语不单是殖民者的语言,它还是反抗殖民主义的武器,也是那些支持阿尔及利亚独立与反对法国殖民统治的法国知识精英的语言,如萨特、西蒙娜·德·波伏娃、贾泽尔·哈里米、莫里斯·奥丹等人。

鉴于此,有学者呼吁阿尔及利亚精英有必要“解开历史的结”(Décomplexer l'Histoire),找寻阿尔及利亚和法国之间的正面共同记忆,而法语文学作品就是这种正面记忆的组成部分之一。

阿尔及利亚的法语文学界先后出现了多位享誉世界的法语文学作家,如阿西娅·杰巴尔(1936-2015)、布阿莱姆·桑萨尔(1949-)、法图玛·图阿蒂(1950-)、卡迈勒·达乌德(1970-)、琳达·舒伊腾(1977-)、法伊扎·盖纳(1985-)、考萨尔·阿兹米(1986-)等人,他们大多侨居法国,用法语进行写作的冒险,带来一种新的阿尔及利亚精神,他们的文本在阿尔及利亚甚至世界范围内的法语读者中获得了极大的关注。

阿西娅·杰巴尔是阿尔及利亚最杰出的女性作家之一,她还是翻译家、历史学家和电影导演,2005年成为法兰西学院建院三百多年以来的第五位女院士和第一位阿尔及利亚院士。杰巴尔称法语为自己的文学母语,著有十几部长篇法语小说,代表作品有《远离麦地那》(Loinde Medine)、《阿尔及利亚之白》(Leblancd Algerie)、《公寓里的阿尔及尔女人》(Femmes d'Alger dans leur appartement)和《爱情,幻想》(L'amour,lafantasia),等等。但是,她在精神和情感上更倾向于阿尔及利亚,坚定地反对法国殖民统治阿尔及利亚。她的作品常以女性为中心,旨在唤醒长期沉默失语的阿拉伯女性,为争取阿拉伯妇女权利大声疾呼,这为她在世界范围内赢得了广泛的赞誉。

新世纪以来,阿尔及利亚侨民作家的优秀作品频获世界级文学奖项。作家、记者卡迈勒·达乌德的首部法语小说《莫尔索,反调查》(Meursault,contre-enquête)获得2015年法国龚古尔小说处女作奖,同时也在贝鲁特法语国家图书展上被评为2014年“东方之选”龚古尔奖。小说以阿尔贝·加缪的成名作《局外人》为蓝本,叙述者是在《局外人》中被莫尔索杀害的“阿拉伯人”的弟弟,由此展现阿尔及利亚的法国殖民时期、国内政局和社会问题。阿拉伯世界一些评论家认为这部小说是反对阿尔及利亚人及其文化、反对伊斯兰教的,因为他这样描述宗教经典:“有时候,我翻翻他们的书,看到的是怪话、哀嚎、威胁、呓语,让我觉得是听一个守夜老人在胡说……”,有不少保守人士批评他离经叛道,崇洋媚外。面对抨击甚至恐吓,作者依然勇敢地坚持写作与发声。对于近年来欧洲接收大量移民的问题,他也持保留态度,认为欧洲欢迎一切拥有签证和物质条件的移民,但却忽视了最重要的价值观因素,而这将导致严重的社会问题。

布阿莱姆·桑萨尔(1949-)的反乌托邦小说《2084:世界末日》(2084:lafin du monde)与突尼斯法语作家海迪·卡杜尔(1945-)的小说《特权者》(Les Prépondérants)于2015年获法国法兰西学院小说大奖,这是自1999年以来首次由两人分享该奖。《2084:世界末日》是一部政治寓言小说,受到英国左翼作家乔治·奥威尔名著《1984》的启发,预言当今全球化会导致几十年后伊斯兰极端分子控制全球,尤其是欧洲。无独有偶,法国作家米歇尔·维勒贝克在饱受争议的畅销新作《屈服》中,也设想了类似的情景:2022年,一名穆斯林在与一位极右翼候选人争夺法国总统职位的竞选中获得胜利,领导了法国社会的“伊斯兰化”。这些作品无疑间接反映了欧洲人对“欧洲伊斯兰化”的疑惧。

此外,新生代侨民作家从自身经历出发,关注和思考父辈与祖国的历史。女作家法伊扎·盖纳(1985-)的小说《谨慎》(La discrétion,2020)讲述法国三代阿尔及利亚移民的命运,主要涉及法国的阿尔及利亚人所面临的种族歧视,反映了殖民主义给阿尔及利亚人造成的挥之不去的创伤问题。小说描述了第一代移民母亲亚米娜面对在法国受到的蔑视和挑衅选择沉默和无视,将“谨慎”作为一种武器,一种反抗的方式,但也不希望由此产生的愤怒演变成仇恨,然而这种被压抑的情绪依旧会不知不觉地传染给下一代。作家认为,法国的阿尔及利亚侨民不是移民的结果,而是殖民化的结果。小说的另一个目的是指出阿尔及利亚侨民几代人之间的差异,而且要在他们之间架起一座桥梁,特别是让移民的孩子能够了解他们父辈的过去,以及他们所继承的那部分历史。

耶鲁大学学者吉尔·贾维斯(Jill Jarvis)在其著作《去殖民化记忆:阿尔及利亚与证词政治》(Decolonizing Memory: Algeria and the Politics of Testimony)一书中写道:“法国人为殖民和占领阿尔及利亚而实施的暴力规模如此之大,以至于只有美学作品,尤其是文学作品,才能体现其持久的影响。”民族之殇是阿尔及利亚现当代小说中挥之不去的悲剧情结,一部部小说是阿尔及利亚民族苦难的一个个缩影,记录了跌宕起伏的家国命运,也彰显着坚韧不屈的民族精神。在时间的巨流河中,虽遭遇激流、险滩与暗礁,但文学不死,依旧向前,乐观歌咏。