萧红《民族魂鲁迅》的写作、演出与发表考论

在萧红的鲁迅纪念文献链条上,哑剧《民族魂鲁迅》是饶有意味的一环,论者多认为其写作于1940年7月而不能指向更具体的时间,并强调这出哑剧曾在香港纪念鲁迅诞辰六十周年纪念会上演出过,而对其所发表刊物则有多种说法。验诸历史文献可知,萧红创作该文的时间应为1940年7月19日至27日。但是,在香港纪念鲁迅诞辰六十周年纪念会上演出的《民族魂鲁迅》的脚本,是香港文协、漫协成员冯亦代等在中国共产党党员指导下的集体创作,非萧红所撰同名哑剧。萧红的剧本《民族魂鲁迅》,迟至纪念鲁迅逝世四周年纪念会后的10月21-26日、27-31日,才发表于香港《大公报·文艺》及《大公报·学生界》。

在萧红的鲁迅纪念文献中,《回忆鲁迅先生》是至关重要的经典。然而,如果要更全面地梳理、考辨萧红的鲁迅纪念情况,我们还应关注其散文《逝者已矣!》、诗歌《拜墓》、戏剧《民族魂鲁迅》等文学文本,她致萧军、许广平、华岗而涉及鲁迅的多封书信,历来编者收录萧红这些文献时添加的注释,以及论者所撰写的萧红年谱、萧红创作年表等文献中的相应条目。正如学界此前都承认《回忆鲁迅先生》的经典地位却对其产生过程不甚了了、承认其美文特质却对其内部肌理认识不足一样,由于诸多客观条件的限制,学界对《民族魂鲁迅》等文本的注释尚有需修正、完善处,而建基于此的全面阐释也有可深化的空间。此前笔者对《回忆鲁迅先生》的编订过程进行了详实的考辨,认为《回忆鲁迅先生》虽与萧红1939年发表的六篇纪念文章均有关联,但在成文时只整合了其中三篇——《鲁迅先生生活散记——为纪念鲁迅先生三周祭而作》《记忆中的鲁迅先生》《鲁迅先生生活忆略》,而在整合过程中,萧红的精心编辑、修改使得最终生成的文本有了更为谨严的逻辑,因此,如果说萧红1939年发表的那些琐细的纪念文章表现了她的旷世才情,那么,《回忆鲁迅先生》经典性的生成,还因了萧红在整合过程中的尽心竭力。[1]此处笔者想加以考证与辨析的,是《民族魂鲁迅》的写作、演出与发表情形,希望为学界进一步阐释该文本、推进萧红的鲁迅纪念研究奠定坚实基础。

一

萧红创作于香港的《民族魂鲁迅》是其纪念鲁迅的重要文献,在萧红的各种文集、选集与全集中屡屡出现,是历来的年谱编撰者不能忽视的信息。关于其创作时间《萧红全集·诗歌戏剧书信卷》所收该文的注释中有“该篇创作于一九四〇年七月”[2]字样,该集所附的《萧红创作年表》中则有这样的内容:“《民族魂鲁迅》(剧本),哑剧,创作于1940年7月”[3]。在各种选本中,类似的说法不胜枚举,如《萧红与鲁迅》所载该文的注释中有“该篇创作于1940年7月”的说法,而在选本《生死场》中,“此剧创作于1940年7月”[4]则是关于其创作时间的说明。可见,整理者们都会言及其创作于1940年7月,但都未能将其创作时间言说得更为准确。

《民族魂鲁迅》是萧红为香港举办的鲁迅诞辰六十周年纪念会创作的哑剧。因而,要进一步辨析其写作时间,需要关注该纪念会的相关信息。众所周知,香港的鲁迅诞辰六十周年纪念大会召开于1940年8月3日,与当日在上海、桂林、重庆等地举办的纪念活动一起,构成了一股声势颇为浩大的纪念热潮。关于香港的该次盛会,当地的《大公报》《星岛日报》《立报》都多有报道。《大公报》(香港版)上刊载的第一条相关消息出现于1940年7月19日。全文如下:

本年八月三日为鲁迅六十诞辰,本港中国文化协会、文艺协会、文化团体,定于是日下午举行联合纪念大会。届时除敦请名流演讲外,尚有歌咏及朗诵鲁迅先生作品。关于纪念会一切事宜,现已由各团体选派代表,成立筹备委员会积极筹备中。又文艺协会及漫画协会,届时拟联合举办纪念鲁迅木刻展览会,文艺协会音乐戏剧组于当晚举行游艺会,演出阿Q正传云。[5]

从这则新闻可知,该会的发起者是中国文化协会、文艺协会及泛泛而谈的文化团体,纪念的主要方式是举行纪念会、木刻展览会和游艺会。纪念会的内容是演讲、歌咏以及朗诵鲁迅作品,木刻展览会由文艺协会和漫画协会联合主办,主题是纪念鲁迅,而游艺会的组织者是文艺协会音乐戏剧组,主要内容是演出《阿Q正传》。显然,这里没有提及萧红及其哑剧。1940年7月27日,重庆的记者听“香港来人谈“后写就了这样一则新闻:

(本报讯)香港来人谈:港文化界以八月三日为已故文艺界巨人鲁迅先生六十诞辰,已由文艺界抗敌协会港分会、中国文化协会等文化团体成立纪念筹备委员会,决定于是日举行联合纪念大会﹐将朗诵鲁迅先生作品,请名人演讲。文协港分会及漫画协会拟联合举办纪念鲁迅木刻展览会,文协音乐戏剧组,正赶排《阿Q正传》,于三日晚举行游艺会。[6]

与《大公报》(香港版)上的新闻相比,这一则显然并未提供更多信息:萧红未被关注到,文协音乐戏剧组将在游艺会上演出哑剧的消息同样付诸阙如。

然而,就在重庆刊载此则毫无新意的新闻之日,《大公报》(香港版)再次刊发了报道,详细描述了纪念会筹备委员会的具体设想:

[本报特讯]八月三日为鲁迅先生诞生六十周年纪念日,回溯先生生前对中国文化之贡献,其丰功伟业,永垂不朽,而其刚毅不拔之战斗精神,尤足为青年之模楷。奈天不假年,竟于四年前十月十九日,长眠地下。今年适值鲁迅先生六十诞辰,本港各文化团体,以国难方殷,正宜发扬鲁迅先生之精神,乃由文艺协会发起,联合文化协会、文员协会、漫画协会、木刻协会等团体,举行纪念大会,响应上海文化界许景宋女士纪念鲁迅先生之号召。其纪念仪式及内容,业于筹备会时拟定。兹采录如下:

(一)演讲——(鲁迅先生之生平及对鲁迅先生遗志之继续)由叶恭绰先生等担任;(二)歌咏——由两文协音乐组担任;(三)朗诵——(鲁迅先生作品及纪念诗)由徐迟担任;(四)游艺——上演《阿Q正传》,门券每张二毫,并加演鲁迅先生生活默剧;(五)画展——由漫协举行鲁迅先生木刻展览。至大会经费,则各参加之团体每单位负责港币三元,欵由文员协会收理。开会时间在上午九时,演剧则在晚间七时,地点假加路连山孔圣堂云。(坚)[7]

对比该报7月19日的报道可知,在这几天里,纪念会筹备委员会做了许多工作:落实了纪念会的地点与具体时间,确定了演讲、歌咏、朗诵、游艺、画展的具体内容及负责单位或人员,明确了经费来源及收取单位,议定了8月3日晚上游艺会的门票价格。而与本选题相关的,则是其中所言的“加演鲁迅先生生活默剧”。从新闻所述来看,筹备会当时已成竹在胸,对其创作内容——鲁迅先生生活——已有准确认知,可推知其已物色好作者,甚至可能已拿到了剧本。那么,作者是谁呢?在当时的香港文艺界,最熟悉鲁迅先生生活的当然是曾出版了《回忆鲁迅先生》的萧红。亲历者冯亦代也曾在文章中明白无误地表达过:“文协戏剧组请了最熟悉鲁迅先生生活的萧红女士来写这个剧本。萧女士费几昼夜的功夫完成了一个严密周详的创作。”[8]由“最熟悉鲁迅先生生活”的萧红来写,显然是基于对她的信任,而萧红也不负众望,紧赶慢赶“费几昼夜的功夫”就交出了“严密周详”的剧本。至于其完成时间,我们可参考的则是另一位亲历者郁风的回忆文字。他说:“原定有个专为晚会而写作的报告剧《民族魂鲁迅》”,而留给他们这些排练者的“只有一个星期时间”。[9]演出日期8月3日前的一周,正是7月27日至8月2日。也就是说,在《大公报》(香港版)发布将“加演鲁迅先生生活默剧”这一消息的7月27日,萧红的剧本已经完成,而其创作时间,最多只有7月19日至7月27日这短短的9天,最短或许只有7月27日之前的三四天。仔细揣摩可知,萧红在香港的居留,一定意义上促成了演出默剧的设想的诞生,萧红通宵达旦的努力以及其创作出的剧本的“严密周详”[10],则为顺利演出《民族魂鲁迅》奠定了坚实的基础。

二

那么,萧红奉献出的剧本在香港鲁迅诞辰六十周年纪念会上演出了吗?

在《萧红年谱》的撰写者眼里,8月3日的会议上,“萧红报告鲁迅先生生平事迹”,而“晚上,在孔圣堂举行晚会,上演萧红的哑剧《民族魂鲁迅》。”[11]认定该哑剧曾在纪念晚会上演出的学者甚多,比如李大为就曾说,萧红“写出了哑剧《民族魂鲁迅》,同年8月3日在香港上演”[12],而林幸谦、郭淑梅在《萧红哑剧〈民族魂鲁迅〉及其鲁迅情结》中,详细描摹了当晚情形:

八百多名观众参加了在孔圣堂举办的晚会,观看了专为纪念活动准备的萧红编剧的哑剧《民族魂鲁迅》、田汉编剧的《阿Q正传》、鲁迅的原作《过客》等戏剧表演。这可谓香港历史上纪念鲁迅先生最为热烈、最具创新意念的活动。对于萧红来说也是意味深长,下午她做了关于鲁迅先生的生平报告,晚上,观看由自己编剧的《民族魂鲁迅》和其他戏剧。[13]

这样的描述使得萧红该剧曾经上演显得颇为真切。然而,8月2日的《大公报》(香港版)上却有这样一则报道:

中华全国文艺界协会香港分会,定于八月三日(星期六)下午七时半在加路连山孔圣堂举行鲁迅先生六十诞辰纪念晚会,上演田汉编《阿Q正传》,由李景波导演,并兼演阿Q角色(按李景波前在上海演出阿Q正传颇得好评)。此外尚有鲁迅先生作品野草中之《过客》独幕剧,及文艺协会、漫画协会集体创作并集体演出之哑剧《民族魂鲁迅》。因孔圣堂地位较小,容纳观众不多,故发售门券,以示限制。每券两毫,已在商务印书馆、生活书店、时代书店发售多日矣。[14]

该报道中提及了此前并未谈到的独幕剧《过客》,补充说明了《阿Q正传》的编者是田汉,导演是李景波,阿Q角色的扮演者即导演,再次提醒晚会售门票的因由、价格及销售处,还郑重地标出《民族魂鲁迅》是“文艺协会、漫画协会集体创作并集体演出之哑剧”。这儿的“集体创作”说,和此前我们所知的由萧红一人创作明显不符。不仅如此,在《星岛日报》8月3日的报道中有这样的文字:“由业联剧团同人配演哑剧《民族魂鲁迅》,描述鲁迅先生开始创作生涯以来十余年之奋斗,由文协、漫协同人集体创作集体演出”[15],这就仍在提醒我们当晚演出的剧作系“集体创作”而非个人独创。持续追踪该纪念会的《大公报》(香港版),在当日的报道中说:

至于文协诗歌组、音乐组、戏剧组举办之鲁迅先生纪念晚会,公演田汉《阿Q正传》,集体创作《民族魂鲁迅》,鲁迅《过客》三剧。排练纯熟,定今夜七时半开演,地点在加路连山孔圣堂。(中略)哑剧《民族魂鲁迅》描述鲁迅先生开始创作生涯以来十余年之苦斗,由文协、漫协同人集体创作集体演出。[16]

该报道再次言及《民族魂鲁迅》系“文协、漫协同人集体创作集体演出”,与8月2日的报道相符而与此前的相悖。另一方面,《民族魂鲁迅》的内容是“描述鲁迅先生开始创作生涯以来十余年之苦斗”,已不再是7月27日报道中所言的“鲁迅先生生活”。

值得重视的是,当时的参与者冯亦代曾在事后不久就写了文章,详述演出的《民族魂鲁迅》的内容。具体如下:

这支剧所包括的年代是从一九一八年起到一九四〇年止,在这二十三年里,含有了中华民族为自由作斗争的各阶段——“五四”、“五卅”和一九二七年大革命,“九一八”、“七七”和“八一三”。

第一场的年份自一九一八起到一九二九年,这是中国的反帝反封建的革命高潮上升鼎沸循至消沉的时期。在这里表现的是中国青年的觉悟、彷徨、呐喊,碰壁,而败退了下来,走入颓废。然而他一接触鲁迅先生的著述之后,立即奋发向前了。

第二场年份在一九三〇年后,那时战斗的青年正受着恶势力的大批摧残。鲁迅先生眼看着热血英勇青年们一个个倒了下来,沉痛悲愤,发为诗歌,剧中乃以独唱的插奏,传出了他那首有名的七律:

惯于长夜过春时

挈妇将雏鬓有丝

梦里依稀慈母泪

城头变幻大王旗

忍看朋辈成新鬼

怒向刀丛觅小诗

吟罢低头无写处

月光如水照缁衣

用这首诗来刻划鲁迅先生对于青年的共鸣。

第三场写先生寄迹上海时以锋利深刻的杂文,攻击当时文学界的恶势力,如麻醉青年的三角恋爱小说,专事风花雪月只求个人“文艺自由”的第三种人,以及破坏团结的奴隶走狗作家等等。而鲁迅先生与他们短兵相接,将青年从他们的恶劣影响底下救了出来。

第四场写“九一八”到“七七”、“八一三”的时期。因为历年辛劳工作,先生的健康到了一个极度危险的地步。在病中犹振笔直书,刻刻不停。同时又殷勤不懈的教导青年。无奈毕竟意志钢铁,而身体血肉,先生以肺病之身劳瘁过度,竟在一九三六年太早地离开了我们!然而他的精神则永远灌注全时代青年的血液里;当“七七”卢沟桥炮声一震,崭新的中华民族遂象一个人似的由先生笔下跳起来,为民族解放而作战了![17]

冯亦代的这些描述,和他紧接着交代的“第一场”中有“青年甲”的表演,第三场中有“丑类”的表演及“鲁迅先生给予他们的打击”,“第四场”还有“鲁迅先生逝世时的灯光”,“最后青年们在后台所唱的《义勇军进行曲》”等,事实上都与萧红后来发表的剧本《民族魂鲁迅》不同。也就是说,1940年8月3日晚上所演《民族魂鲁迅》的具体内容与萧红所写剧本不同,演出的版本系“集体创作”而绝非萧红的独创。

那么,为何纪念会筹委会邀请了萧红创作,萧红也按时交了卷,可最终却没有采用她的成果呢?在冯亦代交代《民族魂鲁迅》演出版内容的文章中,其实还有这样一段重要文字:

香港文协在筹备庆祝鲁迅先生六十诞辰时,就立意用一种最庄严的戏剧形式,将先生一生的奋斗史来表现出来。(中略)起初,文协戏剧组请了最熟悉鲁迅先生生活的萧红女士来写这个剧本。萧女士费几昼夜的功夫完成了一个严密周详的创作。可惜格于文协的经济情况,人力与时间的局促,这剧本竟不能与观众见面。而由文协和漫协同人参照了萧女士的意见,写成这一幕四场的哑剧《民族魂鲁迅》。[18]

也就是说,“文协的经济情况”之差、“人力”之少与“时间的局促”,是导致萧红剧本未能搬上舞台的原因所在。当年的另一参与者郁风在回忆中强调萧红所写《民族魂鲁迅》“太长”,而他们“只有一个星期时间很难排演”[19],也就吻合于冯亦代所言的“时间的局促”说。

需要追问的是,纪念会当晚演出的剧本,到底由文协和漫协的哪些人集体创作而成?郁风曾言:

于是有一天我们在常去的小小加拿大餐厅,有丁聪、亦代、徐迟和我,喝了许多咖啡,谈了许多设想,逐渐落实到现有条件可行的程度,弄出一个四场哑剧《民族魂鲁迅》。首先,哑剧不要台词,全靠表演和舞台气氛,再就是利用《耕耘》刚发表的“惯于长夜过春时“作为主题音乐,这样,脚本的构架就搭起来了。[20]

由此可知,集体创作《民族魂鲁迅》的文协、漫协中人,首先指的就是丁聪、冯亦代、徐迟和郁风四人。与郁风的说法相吻合的是,《星岛日报》1940年8月12日曾发表了报道《八月三日鲁迅先生六十诞辰纪念晚会》,所配图片的说明文字是:“晚会演出之四幕哑剧《民族魂鲁迅》是文漫协同人的集体创作,图为作者丁聪、郁风、冯亦代(导演)及徐迟等人”[21]。当然,根据冯亦代的事后回忆,实际参与者要比这个阵容强大:

当时,我们这批年青人,如徐迟、郁风、小丁、张宗祜和我等等,都是有形无形地在党的领导下工作,中华全国文艺界抗敌协会香港分会(在香港,我们是不能用“抗敌”二字的)为了要在这弹丸的小岛上造成一种对日本帝国主义者同仇敌忾的空气,所以在地下党的领导下从事庆祝鲁迅先生六十诞辰的纪念活动,当时在香港活动的党员如夏衍、乔冠华、杨刚等同志都对我们的工作作了具体的指导。特别是在我们根据萧红的稿本重新写作哑剧的时候,他们几位差不多都参加了每场戏的讨论,最后的定本则是由廖承志同志审阅的。[22]

这样说来,演出了的《民族魂鲁迅》的确就是“集体创作”。这“集体”不只包括文协、漫协的成员,还包括时在香港的一些中国共产党党员。党员们在当时新闻报道、冯亦代1940年的说明文章中的消失,或许仅仅是因为当时香港连“抗敌”都不能说的严峻政治形势。

三

8月3日的纪念大会上,主席致辞之后即是萧红上台报告先生事迹。萧红所言,“大部系根据先生自传并参证先生对人所讲述者加以个人之批评”[23]。她的报告,与“许地山先生的开会词”“徐迟先生的诗朗诵”以及“长虹歌咏团的唱纪念歌”,“每字每句都抓着了听众的注意力”[24]。晚上,萧红如期参加了游艺会,被安排在第二排就坐。“据丁聪回忆”,“他当时一面表演,一面看到台下二排坐着肖红和乔木(冠华),还频频向他点头呢。”[25]可见,萧红并未因所撰剧本未获排演而失望或生气。此后,萧红集中精力进行文学创作。到了该年的10月19日,她出席了香港文艺协会、漫画协会、青年记者学会及业余联谊社等文化团体举办的纪念鲁迅先生逝世四周年纪念大会。由当时的报道可知,林焕平为主席,新到港的胡愈之做了精彩演讲[26],萧红并未被安排汇报鲁迅先生生平之类。相对而言,香港的鲁迅诞辰六十周年纪念会本身颇为隆重,但发表的纪念、研究文章不多,逝世四周年纪念会本身的仪式感、内容的丰富度较弱,但发表的纪念、研究文章颇多。其中,香港版《大公报》连载萧红的剧本《民族魂鲁迅》,就是其中的重要内容。

然而,关于《民族魂鲁迅》的发表情况,历来的说法却多有分歧。比如,《萧红全集·诗歌戏剧书信卷》收录的《民族魂鲁迅》的注释文字为:

首刊于一九四〇年十月二十一日至三十一日《大公报》(香港)副刊《文艺》第九五二至九五九期、《学生界》第二三六至二三八期,署名萧红。[27]

在该集所附的《萧红创作年表》中,论者认为其“首刊于1940年10月21日至31日《大公报·文艺·学生界》(香港),署名萧红”[28]。选本《生死场》中说该剧“首次发表于1940年10月21日至31日香港《大公报·文艺》第952期至959期”[29],学者李大为则认为其于10月21日至31日发表于“香港《大公报》副刊《文艺》《文艺综合》《学生界》”[30]。那么,该剧的发表时间是否是10月21日至31日,其发表刊物到底是《大公报·文艺》,《大公报·文艺》与《学生界》,《大公报》副刊《文艺》《文艺综合》《学生界》,还是《大公报·文艺·学生界》(香港)?

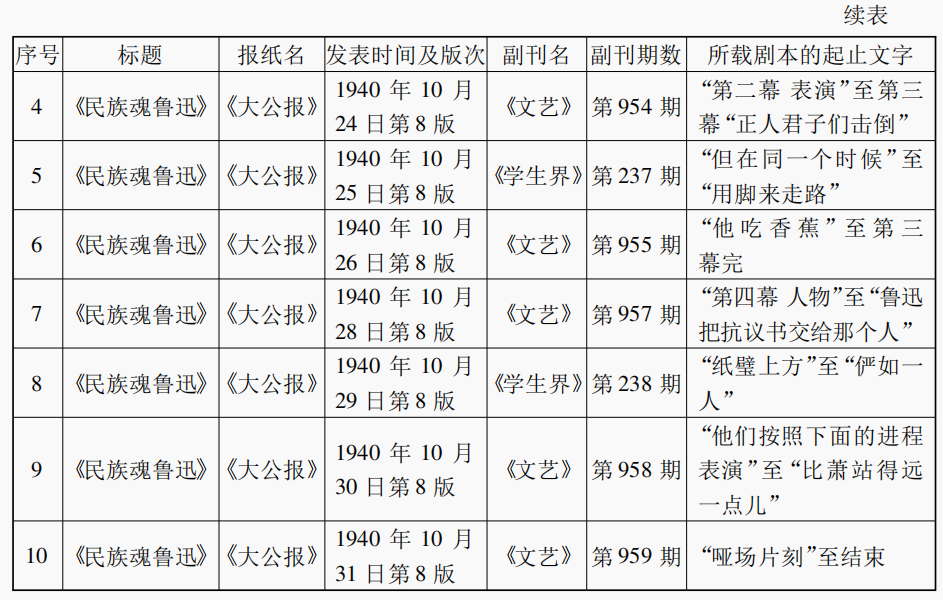

为探明究竟,笔者仔细查阅了1940年10月21日至31日的香港版《大公报》,梳理出了《民族魂鲁迅》的所有发表情况。具体信息详见下表:

由上表可知,《民族魂鲁迅》虽发表于1940年10月21日至31日期间的香港《大公报》,但10月27日这一天并未刊载,因此该文并非逐日连载,此其一;其二,《民族魂鲁迅》发表时并无《文艺》第956期,因而说该文发表于《文艺》第952至959期并不准确;其三,该文刊载于“《大公报》(香港)副刊《文艺》第九五二至九五九期、《学生界》第二三六至二三八期”[31]的说法,容易让人混淆是先后刊载而不能明了这两个副刊之间的关系。当然,将其说成“首刊于1940年10月21日至31日《大公报·文艺·学生界》(香港)”[32],就更是错上加错,易让人不知所云了。

明了了《民族魂鲁迅》的准确刊载时间与刊物,我们还需留意的是,萧红该文开始刊载于鲁迅逝世四周年纪念大会召开的次日,而非鲁迅诞辰六十周年纪念大会隆重举行之后。为何在8月4日至10月19日的两个多月里,曾重点关注过鲁迅诞辰六十周年纪念大会的《大公报》《星岛日报》或《立报》,都并未刊出萧红的剧本?或者说,在这两个多月里,萧红为何未向当时的报纸或刊物投稿?要部分地回答这一问题,笔者认为需要返顾8月3日纪念晚会演出的乃另一版本《民族魂鲁迅》这个事实,并探究那些集体创作者在此之后的处理方式。

前已言及,1940年8月11日,冯亦代发表了《哑剧的试演:〈民族魂鲁迅〉》一文。该文分为四部分,首先简要介绍了香港文协曾请萧红撰写哑剧剧本而最终由文协、漫协同人集体改作的情形;其次,详细介绍了集体创作的《民族魂鲁迅》的创作主旨、每一幕的具体内容;再次,描述了演出时的成功并分析了演出时的五大遗憾;最后,说明了演出后的处理办法。在处理办法一项中,冯亦代说的是:

我们正在参照了这次演出的经验重写这个剧本,希望各方面能给予我们批判和指示。因为这是青年人自己的创作,集体力量的表现,愿每个青年人能参加工作。

最后,谨以郭沫若先生的话,作本文的结束。

“鲁迅的全部伟大,我们固然学不到,但他的部分伟大,我们只要努力,总可以学到的。我们要用集体创作的方法,来构造许许多多部分的鲁迅,凑合起来,就可以成一整个鲁迅了。这是最好的纪念鲁迅的方法。”[33]

由此可知,冯亦代他们打算利用集体力量来重写演出的剧本,认为这是“青年人自己的创作,集体力量的表现”,并希望“每个青年人能参加工作”。在他们眼里,集体创作《民族魂鲁迅》、集体演出《民族魂鲁迅》,又集体重写剧本《民族魂鲁迅》,可以体现郭沫若用集体努力构造成完整的、伟大的鲁迅的主张,也是最好的鲁迅纪念法。仅就剧本而言,冯亦代他们的集体重写工作如果完成,那么,无论其剧本名是“民族魂鲁迅”还是其他,都会与萧红的《民族魂鲁迅》有着较大差距,甚至有可能成为面目迥异的两个哑剧版本。

然而,直到香港文艺界于该年10月19日举行鲁迅逝世四周年纪念大会时,这个剧本依然没能问世。据冯亦代1983年7月7日的回忆文字,该事情的前因后果是这样的:

至于我们集体改写的本子,戏演出后大家就责成我参照舞台演出效果,加以修改。我曾经动了笔,但因人事匆匆,一直稽延到一九四一年在重庆的日夜空袭中,才告完成。随即寄去香港给郁风主编的《耕耘》杂志。我们在演出时曾拍了些照,而《耕耘》是既有文字又有图片的刊物,我们想印出来留个纪念。但这份稿子是否已经抵达香港,谁也不知道。[34]

由此可知,冯亦代迟至1941年才完成剧本并寄给《耕耘》主编郁风,却因战乱而不知稿子是否已抵达香港。查资料可见,《耕耘》杂志第一期出版于1940年4月,迟至1940年8月3日,第二期才在第一期经费未结清的情形下坚持出版发行,以便当天参加鲁迅诞辰六十周年纪念会的人们能“差不多人手一册”[35],更好地寄托文艺界人士的哀思。可想而知,如果《耕耘》杂志继续出版,其第三期的发行时间极可能已进入了1941年。有意思的是,就在冯亦代写出这些文字的同年5月18日,郁风在天津完成了回忆性散文《曾经有过这样一个杂志》,追忆当年她在香港主办《耕耘》杂志的因由及杂志的详细情形。文章一开始,她就谈及该刊物第3期未能出版的事实:

《耕耘》一共只出版过两期,第三期稿编好发到印刷所,因前账未清,筹不到现款,印刷所不肯再印,只好夭折就此停刊了。[36]

所以,尽管她在文中说“已编好的第三期中就有张仃的西北素描彩色画”“戴望舒的译诗”“黎锦明的历史小说《守城》”“关山月的水墨画”“全国美展出品的宣传画”[37]以及冯亦代的《山城书简》,但我们终因该刊未能出版而无法得知这些文艺作品的全貌,冯亦代的《山城书简》中是否谈及他新写的哑剧剧本,郁风是否已收到该剧本并编入了第三期,也都无从判断。

目前可以肯定的是,萧红在纪念会后并没有急着发表剧本,其他人也没有立即向她约稿。直到冯亦代已离开香港,《大公报》要重点推出纪念鲁迅的文章时,萧红的哑剧稿子才分十次刊出。或许可以理解为,香港报刊不及时登出萧红版剧本、萧红未及时投稿,是因主持者们、萧红都觉得已有文稿终究与晚会演出版本不同,刊载后容易让人感觉诧异。香港报刊的主持者与萧红,都在等候冯亦代他们重写的版本面世。毕竟,在纪念晚会上,该剧的演出“得到了好评”,虽然这种成功超出了冯亦代们的预料[38]。待到冯亦代已不在香港,改写的剧本迟迟未完成,而鲁迅逝世四周年纪念日又需要刊载有分量的文章时,萧红才在香港《大公报》刊出所撰的哑剧剧本。对于萧红来说,这是纪念鲁迅的一个总收束,对于1940年的香港文艺界而言,这也是纪念鲁迅的一个终止符。

结语

若从时间线上来梳理萧红的鲁迅纪念情形,我们会发现她的鲁迅纪念的独特性:鲁迅辞世之年,萧红拒绝承认、不愿接受鲁迅已逝的事实,不参与纪念鲁迅的众声喧哗;鲁迅逝世周年之际,萧红发表了三篇文章——《在东京》《万年青》《逝者已矣!》,分别呈现了东京与上海的相关细节,由此可以见出萧红在逐渐接受鲁迅去世的事实,以及其通过细节呈现生活化鲁迅的纪念方式;1938年年初至1939年3月14日期间,萧红没有公开发表一篇纪念文章,但从她写给许广平的信中可知,她曾想赶在鲁迅逝世二周年祭日前出版杂志《鲁迅》,也曾托许广平向有关人士约稿,还曾努力搜集重庆纪念鲁迅逝世二周年活动的有关资料[39];鲁迅逝世三周年纪念前后,萧红集中创作了回忆鲁迅的文章,后来选择其中三篇整合为《回忆鲁迅先生》,创造了通过生活化鲁迅的刻绘来纪念鲁迅的经典;到了1940年鲁迅诞辰六十周年纪念会召开时,萧红应邀为纪念晚会创作了展现鲁迅生活的哑剧《民族魂鲁迅》,一如既往地呈现了鲁迅踢鬼之类萧红熟悉的丰富细节,与《回忆鲁迅先生》存在明显的呼应关系。但显然,由于该剧是替组织写作且打算服务于鼓励抗战,因此在生活细节的呈现之上,萧红留意着建构鲁迅的战斗精神,“用鲁迅先生的冷静,沉定,来和周遭世界的鬼祟跳嚣作个对比”[40],并“民族魂鲁迅”的标题更多地指向了公共认知,更多地回应了阐发鲁迅思想的倡议。因此,在萧红的鲁迅纪念文献链条上,哑剧《民族魂鲁迅》是饶有意味的一环:它是萧红对生活化鲁迅的书写的持续,是萧红对思想战士鲁迅的初步塑形,也是萧红纪念鲁迅的一个总收束。今日的我们再度审视《民族魂鲁迅》这个文本时,不能忽略的是关于其写作、演出、发表的真实情景的辨正,由此出发,我们或许能更好地窥见该剧的独特品质,更进一步地推进萧红的鲁迅纪念研究。

注释:

[1]参见拙文《琐细的纪念与谨严的整合——萧红〈回忆鲁迅先生〉编订过程考》,《文艺研究》2021年第1期。

[2][27][31]萧红著、章海宁主编:《萧红全集·诗歌戏剧书信卷》,北京燕山出版社2014年版(下同),第72、72、72页。

[3][28][32]章海宁:《萧红创作年表》,《萧红全集·诗歌戏剧书信卷》,第293、293、293页。

[4][29]萧红:《生死场》,北京理工大学出版社2016年版,第207、207页。

[5]《鲁迅诞辰 文化团体准备纪念》,《大公报》(香港)1940年7月19日第6版。

[6]《革命文豪鲁迅六十诞辰 港文化界筹备纪念》,《新华日报》第 830 号,1940 年 7 月 27日第 2 版。

[7]坚:《港文化团体纪念鲁迅诞辰》,《大公报》(香港) 1940 年 7 月 27 日第 6 版。

[8][10][17][18][33][38]冯亦代: 《哑剧的试演: 〈民族魂鲁迅〉》,《大公报》(香港) 1940 年 8 月 11 日第 8 版。

[9][19][20]25][35]郁风: 《那个时代的最强音——一九四○·香港·鲁迅诞辰》,《鲁迅研究动态》1987 年第 9 号。

[11]章海宁、叶君: 《萧红年谱》,《萧红全集·诗歌戏剧书信卷》,第 274 页。

[12][30]李大为: 《女性化的写作姿态: 萧红论》,吉林大学出版社 2008 年版,第 217、218 页。

[13]林幸谦、郭淑梅: 《萧红哑剧〈民族魂鲁迅〉及其鲁迅情结》,《鲁迅研究月刊》2011 年第8 期。

[14]《鲁迅诞辰纪念会明晚在孔圣堂举行 上演〈阿 Q 正传〉》,《大公报》(香港) 1940 年 8 月2 日第 6 版。