松堂牧场的清华记忆

清华大学的历史上,最早曾在1930年代租用“实业部中央种畜场北平分场”,就是那处在香山附近“几百亩广阔的松堂牧场”,用作农业研究所的实验农牧场。抗战胜利后,又在此基础上,建立了清华农学院。虽然发生在近百年前的这段历史早已远去,但通过对散落在史料中的珍闻逸事悉心梳理,已然不复存在的松堂牧场还是透过文字和影像,显露出其特有的风采。

一 朱自清散文中提到的校外“飞地”

1935年5月15日,朱自清(1898-1948)在《清华周刊》上以其字“佩弦”发表了一篇散文《松堂游记》。用1200余字的篇幅记述了此前一年夏天,与友人S君夫妇到清华西山牧场小住三日的一些见闻。

清华的这处校外“飞地”究竟有多大?根据1948年7月《全校水旱地亩面积表》等清华历史档案记载,西山的松堂牧场共有土地720亩,其中可耕地133亩1分(内有已建房屋用地48亩6分)。这里的“已建房屋”显然就包括朱自清游记中的松堂,从他“两扇大红门紧闭着,门额是国立清华大学西山牧场”的第一印象来看,围墙里面的牧场地标建筑也一定是松堂。

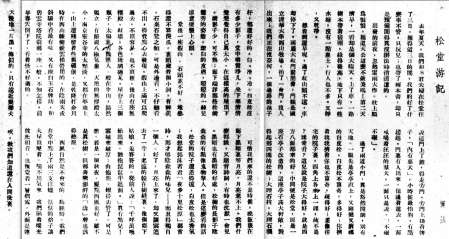

从旁门进入到院内,“过了两道小门,真是豁然开朗,别有天地”。朱自清从第一眼看见“亭亭直上,又刚健又婀娜的白皮松”“你挤着我我挤着你”就开始称好,继而又赞叹“这儿就是院子大得好,就是四方八面都来得好”,欣赏之情溢于言表。接着,他描述道,院子“中间便是松堂,原是一座石亭子改造的,这座亭子高大轩敞,对得起那四围的松树,大理石柱,大理石栏杆,都还好好的,白,滑,冷”。

关于这个院子里的情形,他还告诉我们,“堂后一座假山,石头并不好,堆叠得还不算傻瓜。里头藏着个小洞,有神龛,石桌,石凳之类。可是外边看,不仔细看不出。得费点心去发现”。

朱自清的目光穿越满院的白皮松,看到西面不远处的“后山有座无梁殿,红墙,各色琉璃砖瓦,屋脊上三个瓶子,太阳里古艳照人。殿在半山,岿然独立,有俯视八极气象”。这座无梁殿其实就是始建于乾隆二十七年(1762年)的寺庙“宝相寺”主殿,名为“旭华之阁”,大殿采用重檐歇山顶,建筑主体采用砖石拱券结构,不设一柱一梁,凸显皇家建筑气派。其形制与规模在现存的中国各朝代同类建筑中独树一帜,中国古建筑专家梁思成(1901-1972)曾经描绘它为“外观无柱,仿佛藏在厚重的墙内”,并将其视为清代无梁殿的典型案例而记录于著名的《图像中国建筑史》中。

在历史上,松堂其实是建于清乾隆十四年(1749年)的“焚香寺”中一座大“敞厅”,原名为“来远斋”,因周围遍植百余棵白皮松而得此雅名。虽然它与无梁殿毗邻,但却分属于两个不同寺庙。

此外,朱自清在游记中还写道:“山上还残留着些旧碉堡,是乾隆打金川时在西山练健锐云梯营用的,在阴雨天或斜阳中看最有味。又有座白玉石牌坊,和碧云寺塔院前那一座一般,不知怎样,前年春天倒下了,看着怪不好过的。”

朱自清不是梁思成,自然不会从建筑史学角度对松堂周边的这些古迹遗址详加说明,但他以文学家的视角和笔触描绘出的种种场景与感想,却将那些令他难忘的情景永久鲜活地传输到后人的眼前,何时读来都是栩栩如生!

二 松堂牧场的来龙去脉

《松堂游记》只是记录了朱自清对松堂等几处古迹的印象,对西山松堂牧场的整体情况并未涉及,但对引出清华历史上关于农学院的一段分支而言,却是不可多得的楔子。

朱自清这次到松堂的时间是1934年夏天,与清华农业研究所正式成立的时间几乎同步。而在此前的1933年6月,清华在接到国民政府教育部关于开设农学院的指令后,根据实际情况决定先开办农业研究所。在农研所筹建过程中,恰好位于北平西山门头村的“实业部中央种畜场北平分场”奉令停办,有意将该场畜种转让给清华。清华认为“该场场址为西山名胜,松堂古迹弥足珍贵”,于是设想请教育部与实业部商议,能否“将该场拨给本校”。经与实业部方面反复磋商,最后双方达成一致,“议定该场址及建筑树木等,由本校长期租用。原有畜种及农具等物,亦由校廉价收买”。在租赁合同中规定:租期三十年(后因与租期不得超过二十年的规定冲突而更改),租金每年二十元,缴纳租金以十年为一期,每期开始时一次缴纳200元。

平心而论,这个租金真就是象征性的“友情价”,与无偿划拨资产的唯一区别是清华没有取得产权。就这样,清华在签约缴纳租金,并用4000元廉价收购原有畜种和农具等物后,于1933年11月底接收,“交由本校庶务科农事股负责经管……暂定名为‘国立清华大学庶务科农事股西山牧场’”。

清华除了取得一处经济牧场外,还有一个考虑,就是将此处作为“本校师生游息之处”。为此,庶务科专门拟定了《清华大学松堂牧场设备招待室暂行规则》,经校长核定后于1934年6月起执行。这份规则共有8个条款,从中可以了解到,当年的招待室共有三个房间,其中石亭(松堂)北间有三个床位,办公室西院两间各两个床位,总的接待能力仅为7个床位。每位游客最多可住三晚,每晚收费五角,统一提供卧具。同时提供餐食供应,每人每餐两角。校内师生需要事先向庶务科预订,预订后若自行取消则须照常付费。

由此可以推测,朱自清当年的松堂三日之游就是按照这个规则执行的,并且时间不会在这年的6月份之前。

然而,时局发展出乎意料,就在松堂牧场正常运作了三年之后,日本发动了全面侵华战争。“卢沟桥事变”后日寇占领北平,清华南迁,清华园沦陷入敌手,松堂牧场同遭厄运。八年抗战胜利后,清华很快就于1945年12月20日派员前往接收并驻守,发现“原有羊群及设备已全部损失,房屋亦多拆毁,不堪应用”。然而,彼时距离原定租期规定的1953年11月已经临近,于是清华向当时的国民政府农林部发电请示,希望“拨给或续租松堂牧场”,以便做好相应发展规划。

1947年4月9日,时任农林部部长周诒春复函,同意清华续租已由该部管辖的松堂牧场资产。同时还充分考虑了“北平沦陷期间该场为敌伪占据”的事实,将租期延长到1963年11月29日。周诒春(1883-1958)此举对清华而言实在是非常照顾的,没有丝毫政府大员“公事公办”的架子,这或许也体现出他作为清华老校长对清华一贯的殷殷之情与最后贡献。

随着1949年1月北平和平解放,清华大学迎来了历史性的变革。先是1949年10月清华农学院被合并进新成立的“北京农业学院”,农学院在颐和园附近的校址移交给马列主义学院;再是北京市人民政府致函清华大学,要求将西山松堂等移交给北京市有关部门管理。1951年7月3日,经当时的清华大学校务委员会决议,同意移交该处资产。至此,松堂牧场彻底完成其使命,成为清华历史上的一个特定名词。

在这里,还有一件与松堂牧场有关联的事件有必要一并交代,那就是历史上的“清华公墓”。在1934年10月18日的《国立清华大学校刊》上刊登了一则消息,题为《本校在松堂附近设清华公墓》。从文中可知,在当时清华北墙外的一个叫作“花洞”的地方,原来有一座清华墓地,葬有棺木38口。因当时学校计划在那里建一座新的校医院,需要将墓地迁移。为此,清华就出资另购土地,重新在“西山松堂牧场之南云雾山旁方召下基地设置清华公墓,墓场面积六亩,分砌两层,每层可容葬百口”。

这座清华公墓到底在哪里?当年报道中的表述有些拗口,无法让人一目了然。其实这个墓地的位置应该是在现在“西山国家森林公园”范围内的“方召”附近,这里就位于松堂遗址的西南面不远处。如今这里恰恰还有一处“西山骨灰林”,想来可能就与当年的清华公墓有关联。

三 松堂牧场的珍闻遗影

无论松堂牧场或是西山牧场,都是极富诗意的一个名称,让人联想到草地、牛羊、蓝天白云。不过,清华管理松堂牧场的时间跨度前后只有18个年头,除去抗战8年,实际使用也没到10年,而其中最好的时期大概只有抗战爆发前的那三四年间。

诚然,松堂牧场的设立在清华百年发展中不是主流事件,在清华人记忆中鲜为人知也就不足为怪。若不是朱自清的《松堂游记》为它在中国现代文学领域立下的“纪念碑”,让后辈偶尔念及时能生出几分类似“西山牧场是怎么回事”的疑惑,恐怕没有几个人会去关注清华故纸中有关它的只言片语。

也正因为如此,即便在松堂牧场续存期间到过、住过的人不在少数,但在清华人中所占比例仍不会太高,能够因为各种机缘留存至今的文字、影像自然是弥足珍贵。

最早描写松堂的文章要算刊登于1934年《清华暑期周刊》上的《松堂一夜》,作者“叶宜”。文中说道,“松堂里面的设置自然非常之好,可是我们舍不得离去的倒还是院里的景致。白皮松长得真够瞧的,树下面青草丛生,完全是乡野的风味”。他还写道,“由屋前(是的,我该说明白,松堂也叫石屋)绕到屋后面,树依旧很多,而且又多了用石叠起的假山。索性给他爬到假山上去,看,看个够。石屋在假山上看更美了,完全灰白色,单单在檐下有一个鲜红色的横条,那个红色不多不少,北京话,‘正在斤劲儿上’”。

从另一篇写于同时期的《松堂雨记》中,作者“莎褐”说道,“松堂是被高大的白皮松包围着的。成行的松外是朱红漆栏门,栏门外又是高大的松树,其外,又是一道朱红漆的门。门门,门,无奈门挡不住雨,雨是从天上下来的”。他还道出雨中的心境,“那一所由大理石亭改作的厅堂,那素色的家具,那淡黄色丝绸的窗帘,像都不再是我们的了。因为它已不再为我们所爱好,因为雨永远不断地下着”。

还是说回朱自清的《松堂游记》,文中的S君夫妇究竟是谁?他们究竟是什么时候去的?是何原因让作者在时隔近一年后才写“回忆”?写作的时间究竟是何时?找出这一连串问题答案的过程颇费周折,却是很有意思。

在《清华大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期中,有一篇学术文章《朱自清日记之王瑶译本与全集本比勘举例》(作者:徐强),其中有一小节涉及到了《松堂游记》,透露出几个重要史实,特述释于下。

1朱自清在1935年5月7日用英文写下的日记中有一句:“为周刊写一篇关于松堂的短文。”而几天之后的5月15日发行的《清华周刊》第43卷第1期就刊登了他的《松堂游记》。在当期“编辑后记”中,编者南翔(蒋南翔)说,“本期承五位教授抽空为周刊写文章,特在此提出,表示感谢之忱”。这其实间接证明了朱自清的游记是特为周刊写作,文章写作时间也可以确定为5月7日。

2朱自清文中所说的“我们”,是说他和夫人陈竹隐(1904-1990),而S君夫妇则是叶石荪夫妇,他们到松堂游憩的时间是1934年6月30日至7月3日。这样说的证明,来自朱自清1934年6月30日的日记,“昨夜大雷雨,颇怅怅,因定今日往西山松堂也。幸早间放晴……石荪夫妇同来。石荪谓少年时兴致好,一来必携棍游山,今不能矣,余以为然”。(王瑶:《朱自清日记选录》)朱自清与叶石荪(1893-1977)的相识开始于北京大学哲学系求学之际,但因非同级,当时彼此并不熟稔。朱自清1925年到清华学校大学部任国文教授,叶石荪则在1930年留法回国后就聘清华大学理学院教授,就此二人才有了近距离交集,并在清华园五年间的谈论文艺、商讨学术等诸多交往中逐渐成为挚友。松堂之行只是他们颇多共同活动中的一次。

3朱自清与叶石荪同游松堂后,又于同年10月21日,再携陈竹隐与清华教职工一起游览松堂、八大处等西山名胜。由此可以想见,松堂在朱自清的印象中极好,所以乐此不疲,在过后的《松堂游记》中仍不吝赞美之词亦在情理之中。

现在看来,在与清华松堂牧场有关的文字中,朱自清的这篇散文以其名望、文韵铸就顶峰,再无人可以超越。相比之下,为牧场留下的影像资料却更为罕见。虽说这看上去是个遗憾,但也留下了可能出现惊喜的空间,为此我到处寻觅。在1935年《清华校友通讯》上刊登的一组四幅“母校松堂牧场风光”,是目前发现最集中,最清晰的老照片。除此之外,还有几张松堂和无梁殿的影像散见于同时期的各类刊物上。

至于直接记录牧场的影像,却很难见到。就在我寻觅而不得之时,一位重庆的朋友在看到我介绍清华农学院的文章之后,给我发来了他收藏的清华老照片中几张标有“农学院”相关字样的旧影。

这几张老照片背后标注的字迹有:农学院风景、横跨农学院之小溪、蔬菜园艺试验区、植物标本区、牧场等。略显遗憾的是,照片上没有注明拍摄时间,但与其他可以确定为上世纪30年代的清华老照片比较,无论从相纸的质地,还是标注字体的书写风格、褪色程度来看,都别无二致。

这些照片是否真是清华松堂牧场的遗影呢?从照片中土地的广阔、平整来看,基本符合牧场基本资料中原为种畜场、“720亩”等记载,但因为至今没有发现当年松堂牧场的总平面图等原始资料可以比较,所以也就无法最终确认。但从感情上讲,起码在没有更加明确的证据推翻这一推测之前,我还是认为这就是那位不能确知其名的摄影者专门留下的牧场写真,像是冥冥之中在帮助我们弥补影像佐证的缺失遗憾。

四 结语

松堂牧场在厚重博大的清华历史上并不起眼,但也称得上是“惊鸿一现”。毫无疑问,它与清华农学院一起,是清华历史不可分割的一部分。朋友们如果读过脍炙人口的《荷塘月色》,并为朱自清寄托在清华园美丽景色的情怀所感动,那么我建议您再跟随先生在《松堂游记》中的脚步,于领略西山名胜风采的同时,了解松堂古迹与清华之间的这段历史缘分吧,或许会产生新的感悟。而我,更期待去观瞻这座曾让朱自清留下美文的松堂和那满院的白皮松……

附:《松堂游记》(佩弦)

去年夏天,我们和S君夫妇在松堂住了三日。难得这三日的闲,我们约好了什么事不管,只玩儿,也带了两本书,却只是预备闲得真没办法时消消遣的。

出发的前夜,忽然雷雨大作。枕上颇为怅怅,难道天公这么不做美吗!第二天清早,一看却是个大晴天。上了车,一路树木带着宿雨,绿得发亮,地下只有一些水塘,没有一点尘土,行人也不多。又静,又干净。

想着到还早呢,过了红山头不远,车却停下了。两扇大红门紧闭着,门额是国立清华大学西山牧场。拍了一会门,没人出来,我们正在没奈何,一个过路的孩子说这门上了锁,得走旁门。旁门上挂着牌子,“内有恶犬”。小时候最怕狗,有点趑趄。门里有人出来,保护着进去,一面吆喝着汪汪的群犬,一面只是说,“不碍不碍”。

过了两道小门,真是豁然开朗,别有天地。一眼先是亭亭直上,又刚健又婀娜的白皮松。白皮松不算奇,多得好,你挤着我我挤着你也不算奇,疏得好,要像住宅的院子里,四角上各来上一棵,疏不是?谁爱看?这儿就是院子大得好,就是四方八面都来的好。中间便是松堂,原是一座石亭子改造的,这座亭子高大轩敞,对得起那四围的松树,大理石柱,大理石栏杆,都还好好的,白,滑,冷。白皮松没有多少影子,堂中明窗净几,坐下来清清楚楚觉得自己真太小,在这样高的屋顶下。树影子少,可不热,廊下端详那些松树灵秀的姿态,洁白的皮肤,隐隐的一丝儿凉意便袭上心头。

堂后一座假山,石头并不好,堆叠得还不算傻瓜。里头藏着个小洞,有神龛,石桌,石凳之类。可是外边看,不仔细看不出。得费点心去发现。假山上满可以爬过去,不顶容易,也不顶难。后山有座无梁殿,红墙,各色琉璃砖瓦,屋脊上三个瓶子,太阳里古艳照人。殿在半山,岿然独立,有俯视八极气象。天坛的无梁殿太小,南京灵谷寺的太黯淡,又都在平地上。山上还残留着些旧碉堡,是乾隆打金川时在西山练健锐云梯营用的,在阴雨天或斜阳中看最有味。又有座白玉石牌坊,和碧云寺塔院前那一座一般,不知怎样,前年春天倒下了,看着怪不好过的。

可惜我们来的还不是时候,晚饭后在廊下黑暗里等月亮,月亮老不上,我们什么都谈,又赌背诗词,有时也沉默一会儿。黑暗也有黑暗的好处,松树的长影子阴森森的有点像鬼物拏人。但是这么看的话,松堂的院子还差得远,白皮松也太秀气,我想起郭沫若君《夜步十里松原》那首诗,那才够阴森森的味儿——而且得独自一个人。好了,月亮上来了,却又让云遮去了一半,老远的躲在树缝里,像个乡下姑娘,羞答答的。从前人说:“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。”真有点儿!云越来越厚,由他罢,懒得去管了。可是想,若是一个秋夜,刮点西风也好。虽不是真松树,但那奔腾澎湃的“涛”声也该得听吧。

西风自然是不会来的。临睡时,我们在堂中点上了两三支洋蜡。怯怯的焰子让大屋顶压着,喘不出气来。我们隔着烛光彼此相看,也像蒙着一层烟雾。外面是连天漫地一片黑,海似的。只有远近几声犬吠,教我们知道还在人间世里。

(原载1935年5月15日《清华周刊》第43卷第1期)