宋晓岚:揭秘老爸高莽

2017年10月6日晚老爸离开了我们,他走得平静、安详,没有痛苦。当天下午,他还在和他心爱的外孙谈天说地,笑着看重侄孙小朋友的生活视频,嘱咐我们一切都不要看得太重,轻松生活。而就在晚上,当大家都睡了,他的心脏永远停止了跳动。活着到死去,好像只是一瞬间。

而在我脑子里反复出现的还是老爸活着时的音容笑貌,生活中的点点滴滴。

高莽老师、孙杰老师和女儿宋晓岚

我也想写一篇关于老爸的文章。写老爸的文章起个什么名字?老爸说:揭秘老爸。这个题名我不喜欢。我说:“俗!”他不生气,他已经习惯了我打击他。

由于老爸在俄罗斯文学方面的贡献,得过俄罗斯总统亲手颁发的“友谊”勋章和各种文学奖章,还是俄罗斯美术研究院的荣誉院士、俄罗斯作家协会名誉会员、俄罗斯科学院远东研究所名誉博士等。最近中国社会科学院又授予他首批最高学术称号:荣誉学部委员。已经有不少人写过他,中国的,外国的……报刊杂志社的记者,电视台的编导,他的各方面朋友,还有其他人……

我看过这些文章,大家的重点都是写他的成就:翻译家、作家、画家……写他的俄罗斯文学情结,或者写他的才气:“鬼才神译”“三栖人”“全才”……还有一些是写他和妈妈的爱情故事:《“保尔”和“冬妮亚”妙趣人生》……别人写的那些,我认为都是老爸光辉的那一面,要表现一个完整的高莽,得我亲自上阵。

妈妈喜欢干净,从小就教我洗手绢。高莽速写:岚三岁洗手绢

我想写的是老爸的七七八八,都是老爸的琐事、轶事,和“秘”字似乎无关,叫《老爸的花边》或《另类老爹》好像更贴切。可是我是“孝女”,打击了老爸,还得听他的,任何事情我习惯听他的。

其实我想写的不是社会上的、光环下的高莽,而是生活中的我老爸。

沉重的丁香花啊!……

爸爸喜欢丁香花。他小时候生长在我国北方城市哈尔滨,那里到处都是丁香树,到处开满着丁香花。他为丁香花专门写过文章:“丁香树很快就长得超过了我的身高。我常常站在丁香树前观察它的变化。早春,一张张嫩叶,形状酷似心脏。然后,它的枝头出现了一团团紫色的或白色的云,这是由许许多多小花朵组成的。”文章收入他的散文集《妈妈的手》。他翻译的俄罗斯侨民女诗人的诗集也叫作《松花江畔的紫丁香》,可见他对于丁香花的特殊偏爱。

高莽速写:我和小猪子哥哥在地图上查找爸爸刚刚从哪里回来

我知道爸爸喜欢丁香花不是在他的书中和文章里,而是从我小时候,大约在四五岁……那时候,我们家住在西城一条叫藤牌营的窄窄的小胡同里。院子不大,爸爸妈妈住在西厢房。他们在窗前栽种了几棵丁香花树。我认识丁香时,觉得它们好高好大,开花的季节,它们在小小的院落里散发着幽幽的香气,我仰着头才能看见它们的花瓣。

那时的老爸也就是三十岁刚刚出头,他当时在中苏友好协会总会联络部工作。妈妈在对外文委也从事外事工作。他们经常出差。我在幼儿园上的是全托。偶尔我在家住的清晨,老爸高声朗读俄语的声音,会把睡梦中的我吵醒。记忆中少有的全家在一起的时候,是用小竹子板凳,围坐在丁香树旁。好像妈妈总是在洗衣服,爸爸在一旁忙他自己的事。也有时他画妈妈和我,有时为我们拍照片。丁香花有时是背景,丁香树一直都在那里看着我们。它好像是我们家庭的一员,好像会一直和我们在一起。

老爸有时带我散步,给我讲些刚刚开始紧张的中苏关系,讲如果好朋友意见不一致时该怎么办,讲一些我似懂非懂的事情。去剃头的路上,他还曾建议我:你长大当个理发员,“好给爸爸理发”……还讲过些什么,我都忘记了。在我对儿童时代的记忆中,就是妈妈常常带我去火车站或飞机场,或去送爸爸,或去接爸爸。

但是我记得爸爸对我讲到丁香花:“我死的时候,用我的骨灰做肥料种一棵丁香花。”我那时根本不懂什么生死,只是明白了爸爸特别喜欢丁香花。从此,不管在什么地方,每当我看见丁香花,总觉得那是爸爸的花,丁香花开了,我就认为它们是为我爸爸开的。几十年了,一直如此。看到丁香花时,脑子里就想到那时候爸爸说的话,所以这句话我一直清清楚楚地记得。

高莽自画像,这是他的第一张自画像,画于1943年十七岁时

一转眼我和爸爸妈妈一起生活了五十多年,我感到了时光的流逝,深切地体会到他们的健康是我最大的幸福。

今天又想起老爸的丁香花,心情突然变得好沉重……我不知道将来怎么替老爸完成他的心愿,我不知道那棵丁香花会在哪里,我不知道……我不愿意再想,我也不愿意再看见它们……

我多么希望永远像我小时候,全家人一起围坐在丁香花树前。

丁香花啊……

勤俭与吝啬

老爸不舍得用好的东西,如果他知道哪一件衣服买的价格比较高,他就舍不得穿了,而是“抬起来”,“抬”是河北方言,意思就是“收”起来。我说他“吝啬”,他说是“勤俭”。

老爸的一双凉鞋有些硌脚,他出去一趟,脚都被磨破了。我给他买了一双新凉鞋逼他穿,我知道他“财迷”,所以在他随口问价钱的时候,我就骗他,说的是新鞋价格的十分之一。他试了试新鞋很高兴,由衷赞叹:“很舒服,我明天出去就穿。”第二天他果然穿了,回来赞不绝口:“这鞋不错,挺软和的。”我看他穿了几次,心里也很舒服。我以为此事就过去了,我疏忽了。有天多嘴把鞋的实价暴露了,老爸知道后当时吃惊的样子我就不形容了,当天鞋架上又出现了他那双磨脚的凉鞋……

高莽画《母亲》(油画1956年)。此画曾获得1958年全国青年画展二等奖(一等奖空缺)。现在此画挂在安贞家中的卧室里

老爸洗脸洗脚的毛巾都用到很旧,有时毛巾的边都变成“飞边儿”了,他也不换一条。我成心把一条新毛巾挂在他挂洗脸毛巾的地方,他能视而不见地挂了半年,继续用他的“飞边儿”。有次还曾过分地将一块中间破了,而两边不太破的小毛巾剪断,让我把两边接起来他再用。他的衬衫的领子、棉毛衫的袖子、睡衣睡裤,甚至袜子都是缝补过的。有次我发现他的裤衩都缝过了。我看着那裤衩上粗针大线的、间隔不匀、足有半寸长的针脚,心里直发酸。我妈妈看不见;老爸不好意思这个事让我干;当然也可能是懒得听我唠唠叨叨;他又不舍得换一条新的,只好自己动手。

文洁若在我们家是一个响亮的名字。不是因为文洁若是萧乾老人的夫人,也不是因为她的学术成就:翻译了尤利西斯、翻译了那么多日本的名著、写了那么多令人叫绝的文章……而是因为我们听说的文洁若阿姨的一些轶事。

据说文洁若有次在国外出差,住在一家很高级的酒店。到了晚上,酒店灯火通明,好似一座水晶宫。一贯勤俭的文洁若觉得太浪费电了,她就一层一层地顺着楼梯走,认真地一层一层地帮人家关上每一盏灯……

于是在我和爸爸之间,“文洁若”是对对方的称赞和嘲讽。比如有时,爸爸在如厕,我以为厕所里面没有人,随手就把厕所的灯关上了。这时候就听见厕所里面传来了爸爸大叫:“文洁若!!”

老爸下放劳动时画的山村的早晨。此画在多多的爷爷写的长篇小说《沽河秋歌》中曾用作插图

我最近又领教了文洁若。日本著名作家、诺贝尔奖获得者大江健三郎先生2006年9月9日在中国社会科学院讲演。这天来参会的人很多,很多人站在走廊里听,但是会场上鸦雀无声。文洁若提前二十分钟到了会场,但她还是来晚了,当时已经座无虚席。组织者对我旁边的一个记者说:“给老太太让个座吧!”这样文洁若就坐在了我的旁边。爸爸和她隔着我点了点头,互致问候。会议中,文老忽然想起了什么,她向老爸递来一个纸条。老爸写了几个字,又将那纸条递了回去。一会儿纸条又被传了过来……反反复复在两个人之间传了三四遍的纸条,是一个黄色的小纸头,毫不夸张地说,也就是一个小拇指那么大。

我坐在两个“文洁若”之间,突然就觉得这真假文洁若真有一拼:他们在学术上都是那么杰出,那么成绩斐然,但在生活中又都是那么“财迷”、那么“抠门儿”。我想那小纸条儿应留下来做文物,结果被传到真文洁若的手里夹在书里当了书签。

老爸画画和写文章用的笔有好多好多,除了水笔、油笔、毛笔还有彩色笔。彩色中还有水晶金、水晶银……老爸把各种“水晶”专门留作送书时在书的深色扉页上签字……也有朋友送给他一些漂亮的笔,他写字台的好多抽屉里都“抬着”那些笔,桌上的各个盒子里也都是笔,老爸他都特别喜欢。他平时用的就是小商品市场买的最便宜的圆珠笔,那些“抬着”的漂亮笔只有关键的时候他才舍得使用。等关键时刻来临时,那些笔已经干枯了,写不出字了。

所以勤俭与吝啬,这个问题一直是我和老爸争执的焦点。

书与纸

老爸是文人,文人爱书,天经地义。

他的书门类繁多:中文的、俄文的,传记、小说、画册……搬家时装了二百四十六大箱,搬家公司的小伙子们累得牢骚不断,为此我不得不行点儿“小贿”。

如今在新家又有六年多了。出版社送的书、开会时发的书、朋友寄赠的书,加上他自己购买的书……六年又攒了多少,数也数不清。

几年前刚搬进新家时,觉得房子还比较宽敞,可是现在各个房间又被书堆得满满登登。听到我抱怨时,老爸说:“这是我的饭碗。”

一次,一位亲戚刚搬家,邀我们去小坐。新房面积很大,装修讲究,的确很舒服。回到家,老爸看着被书柜占得几乎露不出墙壁的房间,颇有感触地说:“我还是得住在有书的地方。”他抚摸着书脊由衷地说:“摸着它们我心里踏实。”

偶尔出门路过新华书店、邮局、报摊,还有过街桥,凡是有书的地方,老爸都流连忘返。他好像忘了时间,忘了本来的目的,他一本本地看呀看,沉浸在书里面。

我小时候有次他带我去书店,他说:“书不能多买,一定要买有用的。”我记住了他的话,而他自己怎么不以身作则呢?莫非他那么多的藏书全都有用?

《书葬》插图

对了,2002年老爸写了一篇文章名为《书葬》,写的全是他对于书的感情。此文获得冰心摄影文学奖。不难看出,老爸不但把书当成饭碗,而且还甘愿用书把自己来埋葬。《书葬》最大的获益者是我,因为老爸为此文配了我日常随便给他照的一张照片当插图,所以我也蹭着得了一个“摄影奖”,这对于从来没有得过什么奖的我来说可是件大事呀。

老爸不仅爱书还特别爱纸。好像没人说过文人爱纸也天经地义,但老爸对纸的热爱,简直是无以复加。

药盒里那巴掌大的药品的说明书,如果是一面印刷的,他就认真地留下来,用小书夹子夹成一叠,留着写便条。朋友们知道文人用纸多,有人用剩下的一面白,集中送过来一些。那些纸的另一面再被用过后,他还不舍得卖废品,更别说是扔,而是用剪刀将那些没字的、最宽不到一寸的纸边儿再剪下,成了许多小纸条。他在我看不见的时候,偷偷地用胶水将它们粘成边缘不齐、大小不同、薄厚不一、皱皱巴巴的纸。他将厚厚一叠“A4”得意地送给我,用来打印。我看他兴致勃勃,不好意思打击他,只好凑合用了。老爸喜滋滋地看着他废物利用的劳动成果,干得更加来劲儿了。换成激光打印机后,他的“劳动成果”打印机不干了,他只好将“劳动成果”用于自己手写初稿。他手写初稿的纸除了“劳动成果”外,经常还有信封(包括牛皮纸信封)背面、街上发的小广告背面、报纸里夹带的一些宣传品的边边角角……总之一切可以写下几个字的地方。

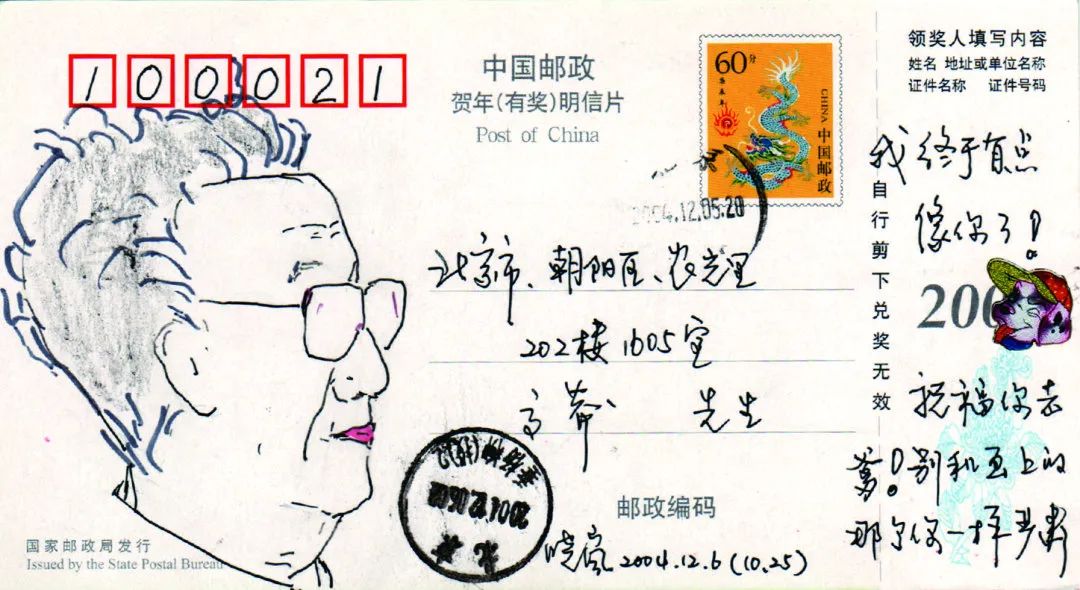

2004年老爸生日时,我用明信片寄去了对他生日的祝福

我对于他兢兢业业地粘贴废纸,多次表示不满。我觉得他“有病”。他制作出的废纸,都不值用掉的胶水钱。况且对于老爸这么一个珍惜时间的人,放下那么多事情,用那么多精力和宝贵的时间……制作出利用价值如此低的“劳动成果”,太不值得。这无论从经济上还是从时间上都得不偿失。但老爸不以为然,他乐此不疲。对于我对他的不理解,有一天他终于说:“我这也是休息……”我无言……他既然喜欢,我能再说什么呢?对于我老爸这种人,真正的经济学家也没辙。

对老爸来说,如果书是他的“饭碗”,那么纸是他的“命根”。

礼品盒

除了保存废纸,他还喜欢收集一切用过的东西。他把用过的小瓶子,摆在桌上当笔筒,七八个“笔筒”,每个只能插进去一两支笔,稍不留神就会倒下去,扶了这个那个倒。水果箱、牛奶箱、保健品外包装、装饼干巧克力的小盒、一次性筷子、盛酸奶的小碗、冰激凌塑料皮……反正各种各样的包装,一旦进了我们家就别想出去了。老爸除了欣赏它们的图案,还把它们分别派上用场:水果箱等那些大一些的用来装书、装剪报、装画画的颜料……那些点心盒,用来装卡片、装信件,太小的剪成小纸片,“寄照片用”。总之全都派上用场。老爸经常会在你需要时,举着他收藏的冰棍棍儿,当看你正好能用上,他那一个满脸得意……

八十岁的老爸在找书 宋晓岚拍摄

最让人烦的是中秋节,大大小小的月饼盒子每每都使老爸眼前发亮。他一边说着豪华包装“太浪费”,一边赞叹:“看看这盒子做得真细致,垫布都是丝绒的。”每个月饼盒照例都被他填得满满的,用来装照片和各式文书,口中念念有词:“看看,正好!”“多合适!”他得意洋洋地边干边欣赏,一副陶醉劲儿。月饼盒子的丝绒也让妈洗了,铺平收好待用(不知能干什么用)。里面的每块月饼的小包装盒也分别放上橡皮、曲别针、零币……他患糖尿病不能吃月饼,但每年中秋节都是他收获的节日。

《北京青年报》和《人民日报》(海外版)前几年曾专门刊登过《高莽的白色书房》《高莽的书斋》,如今他的书房不亚于一个杂货摊。房间四周的书柜前堆着老爸的各式各样的、高矮不齐的、颜色各异的、新旧不同的纸箱和各种品牌的月饼盒。开始那扇亮堂堂的东窗,如今几乎被他的品种齐全的月饼盒收藏堵住了半扇。老爸每天在窗前的写字台上工作,日复一日。月饼盒的堡垒不断增高,年复一年。

这还不算,老爸的收藏直接影响到他的工作。老爸工作时需要查找大量的资料,翻译需要找参考书、找卡片、找字典;写作需要找书籍、找简报;画画需要找照片、找纸笔、找颜色;治印需要找刻刀、找石头、找砂纸……老爸又是个勤奋的,一刻也不停止工作的人。在这样的一个“杂货铺”中,找需要的东西,是多么大的工作量,更何况老爸的生理年龄已经是耄耋了。

奶奶、老爸和多多(大约拍摄于1987—1988年)。墙上挂的是老爸的朋友们为他画的肖像

每当老爸找不到东西时,他着急心烦。我看他那样,也替他着急。我不会俄文,又替不了他,所以我痛恨老爸找东西,也就更怪罪于那些破纸箱子。但是他必须天天找。找东西几乎成了他工作不可分割的一部分。遗憾的是他至今无怨无悔。

我感到奇怪的是,他居然在“杂货铺”里还能译出那么多作品、写出那么多散文、画出那么多画……这是他练就的一种本领。

从另一个角度想,对于从来不运动的老爸,满头大汗地在床上、椅子上和桌子上爬上爬下,在他的伟大收藏中翻来翻去,权当是他锻炼身体吧!

职业错位

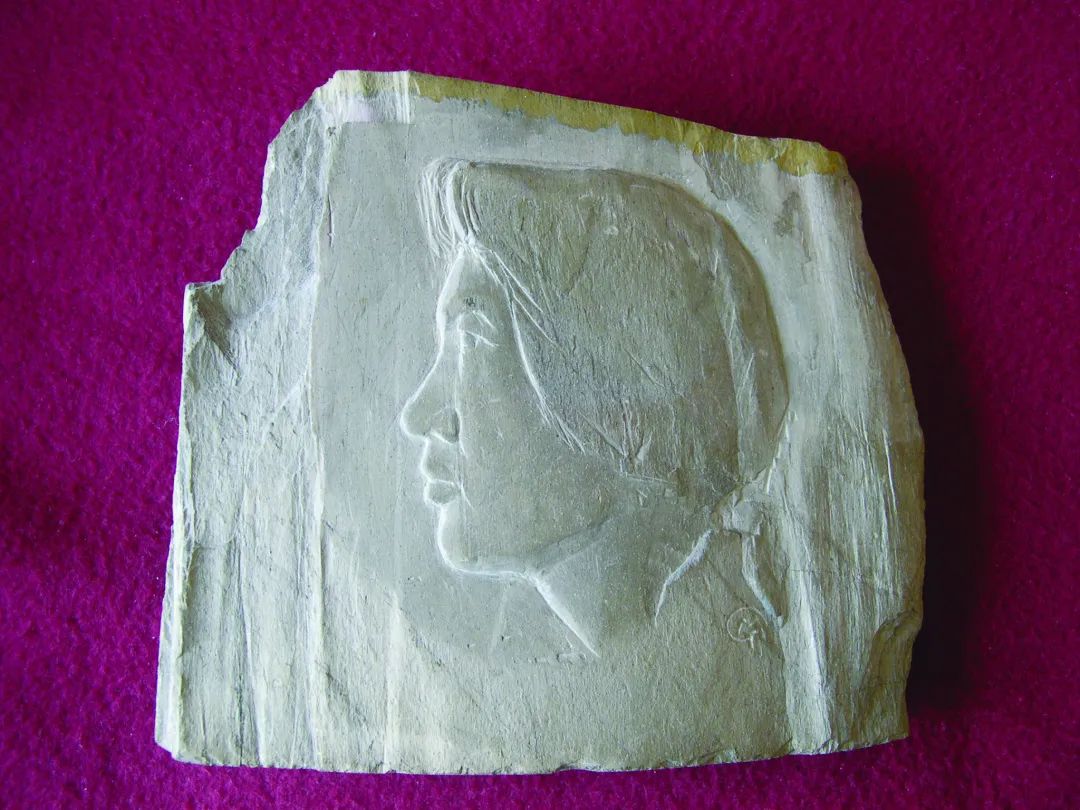

都知道老爸的爱好广泛,他除了翻译、写作、绘画、摄影、书法、篆刻,还会做小布条粘贴画,用断了的镐把儿雕刻过鲁迅头像,用捡来的石头刻了一个妈妈的浮雕像,用鸡蛋皮做工艺品……

我在兵团时,老爸就是用鸡蛋皮粘了一个工艺大盒子。那个盒盖上面是红字“1973”,这是那一年的时间。盒子的正面贴的是一幅画,画上是一座山,一轮冉冉升起的太阳。这是我的名字“晓岚”的意思。在早晨的山上,好像使人看见了水蒸气。盒子的背面是一只又白又胖的大猪,那一年我在兵团的工作是喂猪。老爸请人把这个他精心制作的盒子带给远在内蒙古的我,对于不满二十岁的我,精神上是多大的鼓励呀。当时周围战友们羡慕的眼光,直到今天我都历历在目。

这些艺术品的制作材料,都是来自垃圾。谁也不知道他最大的爱好是收废品。

1970—1974年我在兵团时曾在饲养班喂猪,爸爸亲手做了这个盒子,用鸡蛋皮粘了一只大猪,请人带给在内蒙古的我

我和老爸一起出去时,特别不愿意路过废品收购站,因为他每每都在那一大堆破烂面前放慢脚步,悄悄地指着一块破木板:“接到我桌上多好!”一会儿又看见一个塑料架子:“多可惜,扔了!”他一下想起我在身边,回头看看我,不好意思地笑了。我总是拉紧他,快步离开那里。就是在我这样的监督下,我们家仍有破落地灯、坏电脑椅、旧文件夹、草编装饰画……无数的“宝贝”。有客人见到我家的东西,有时还赞不绝口。其实那些“宝贝”都是我爸捡回来的,修修一直用着。

我说我老爸是职业错位:“你当个废品收购站的工作人员正好,保管尽职尽责!”老爸爽朗地大笑,由衷地赞同:“对!对!对!”经过一番深思熟虑后表示:“我天生应当是个收废品的……阴错阳差……”

科盲

说到电脑,我又想起老爸的一些事。老爸是一个对一切新鲜事物都感兴趣的人,这一点从他有那么多的爱好上就可以看出来。

我懂事以后特别感谢老爸和他的业余爱好。我小时候老爸给我照了许多照片,能留下那么多儿时的记忆。那些照片从拍照到冲卷到洗印到放大……都是他自己动手。后来我发现照片细微处有好多不同,便问爸,他指着一张有小网格的说:“这是我放大照片时在镜头上加上了妈妈的丝袜。”指着另一张边缘有些虚幻的照片说:“这是我用东西在镜头前遮挡了一下……”我太佩服他了,他真会动脑筋,他简直什么都会。

可是近几年,老爸却让我失望了。

他分不清CD、VCD、DVD,不会用电脑、不知道MP3,甚至连手机也不会用。

有一次他出去开会,我好说歹说,劝他带上一个手机,并反复地教他怎么用,在家还试了两次。那天正巧有个急事,给他打电话,好半天他也不接,最终我不得不请同去开会的人转告他。老爸回来后告诉我:“我怎么也开不开,按哪个键也不行。”后来他不好意思,还“跑到厕所,自己鼓捣了半天”。从此他再也不带手机了。有次听见一个朋友也讲了自己类似的一件事,他终于找到了同盟军,而更加理直气壮地拒绝学用手机。

别人送来录像带或光盘,他一直要等我回来才看,他决不会去动家里的录像机、摄像机或影碟机。老爸拒绝学电脑,虽然他早就体会到电脑对他写作上的帮助,也早已了解了网络的重要和神奇。他甚至写过文章大赞电脑的巨大功能。他多次在我帮他找到一个他需要的资料时,指着电脑赞不绝口:“这玩意儿,太厉害了。”但是让他自己学,他不愿意。几年前曾经有次坐到电脑前,还不到半小时,胳膊酸了三天。算了!算了!

老爸不仅对于一切现代科技产品抵触,凡是沾上“电”字的一切,他也有一种天生的惧怕感。他对电的使用,好像只限于灯和电话。但是如果家里的灯不亮了,不管是灯管的毛病还是开关坏了,他都动员我找专业人员来修,而不让我动手。这对于那么善于自己动手,又那么怕麻烦别人的老爸,简直就不可思议。偶尔我忘记了关电脑插座的电源,他会打来电话:“怎么小红灯还亮着?”后来老爸学会了关闭小红灯,就经常替我关闭,几次将我正在充电中的“小红灯”关闭了,影响了我的使用,令我气愤不已。

1970年爸爸妈妈分别下放到河南明港的两个“五七干校”。有一次爸爸去看妈妈,路上捡了一块石头,为妈妈刻了一个浮雕像

有一次老爸说一夜没睡好,因为——看着有小红灯亮,“我老怕出事儿”。

真逗!空调、电扇、电脑、电视机、微波炉、电暖壶、电熨斗、门铃……现代人生活中哪儿哪儿不用电?快把老爸吓坏了。

他几次在文章中提到自己是属于二十世纪的人,这简直是自我解嘲,是在为自己开脱。好像他只要自己承认进不了二十一世纪,我就得闭嘴。

我一直不明白想当年那个时尚的老爸怎么了:老爸照相一流,他用普通的照相机能照出一流棒的照片。他喜欢用侧逆光,还喜欢照黑影儿像……好多专业摄影记者看见老爸的摄影作品都怀疑地问:“这是您照的?”老爸能自己动手做衣服,从裁剪到缝制,全都自己完成。“文化大革命”中不让看外国文学作品,老爸闲着就自己动手做了一套别致的沙发,从设计到制作他完全独立完成;他也能从事技术性蛮强的、挺复杂的事情。如今的他,怎么都不会接手机?他落伍了?他变笨了?

……我思考了很久,后来终于明白了:老爸就是艺术家,有关艺术上的事情,老爸触类旁通。对艺术的追求,可以促使他研究技术;而真正的科技上的进步,就离他太远了。他本来就是一个科盲。

老爸的科盲,终于让我这个一直崇拜他的人认识到:“老爸不是无所不能的!”

“老痴呆”

人们对老爸的称呼从“小四”变成了“高兄”“老高”“高老师”“高先生”“高领导”“老爷子”“高老头”“前辈”“高老”……

他自称“老痴呆”。

听他这么叫自己,我觉得挺贴切,一点儿也不过分。

老爸曾经在热牛奶时看书,牛奶沸得到处都是;一边炸花生米一边看报,花生米变成小黑炭;到邮局领取稿费,忘带身份证;洗东西忘记关水龙头,使贵如油的水流了满地;他自己特意收的东西,刚刚放好,马上就开始找,他几乎天天到处找眼镜,还经常是我的瞎妈妈帮他找到;举着一个计算器递给我,让我接电话,因为他慌忙中把计算器当成手机;进家后钥匙留在防盗门上,被邻居提醒……甚至有一天早晨醒来,他手里还拿着尿壶,头下枕着尿壶的盖,原来老爸夜间起夜,尿着就又睡着了。

妈妈眼睛看不见,穿衣服有时需要老爸帮助看颜色,老爸常常把淡粉色说成“白的!”,把海蓝色说成“绿色!”,妈妈按他的说法,常想不起来这是哪一件衣服。我听见后纠正老爸,他就用“我是美协会员!”来对抗,使我忍俊不禁。吃饭时需要老爸介绍桌上食物:他指着西葫芦说“丝瓜”,指着左边说是“白菜”,指着右边也说是“白菜”。我在厨房里隐约听见了,大叫:“那是昨天剩的西红柿炒圆白菜!”老爸酷爱吃水果,但是有时他分不清李子、油桃和杏子。他奇怪地说:“它们怎么都一样?”

世界杯期间,老爸问我:“电视中说四强中都是欧洲队了,怎么还有葡萄牙?”显然他把这个说葡语的国家当成了南美的国家,被我嘲笑一番:“这要是别人也就罢了,您可是《世界文学》前主编呀!”(老爸看见我写的这事求我:“这件事别写了吧,被人看了太不好意思。”我不听他的。“孝女”也叛逆一回,我欺负他不会用电脑。)通过以上这件事,老爸怕露怯,说话变得谨慎了。最近和友人谈到埃及,老爸小心翼翼地说:“是亚洲?!”友人义正词严:“北非!”

老爸在“五七干校”用断了的镐把儿雕刻的鲁迅

曾经,老爸接电话,只听他热情地对着听筒大声说:“好!欢迎!欢迎!”我和妈妈都以为是哪个熟悉的朋友。老爸挂了电话后,我们迫不及待好奇地问:“是谁要来?”谁知老爸含含糊糊地说了一个我们不知道的名字。再问老爸,他也不知道这个他重复的名字是谁。真不明白,不知道对方是谁,怎么就能稀里糊涂地热情欢迎人家。真闹不懂老爸的心理,是因为他自己的耳背不好意思再问,还是他对人的平等思想而觉得无须再问。总之,在如今的社会治安条件下,老爸如此没有自我保护意识,我觉得真是著名的不折不扣的“老痴呆”!

平等

老爸是“大孝子”。他亲自给奶奶接尿、擦身、喂饭、剪指甲,还亲手给奶奶做过衣服。奶奶一百零二岁高龄离世,他一直精心伺候于床前。

老爸是“模范丈夫”。我妈妈双目失明了十年,他从生活上和精神上给了她最大的安慰。他不记得自己每天都吃的药的药名,却把妈妈的十来种眼药搞得清清楚楚。他对妈妈每天的“甜言蜜语”,让我总感到自己是个“电灯泡”“第三者”。他每天看着妈妈的眼睛和她说话,就如同妈妈那扇“心灵的窗户”还亮着一样,这每每让我感动得想哭。

我十七岁时在内蒙古生产建设兵团,有次大概两周没有给家里写信,收到了爸爸的电报:“何故久无信?”我二十岁的时候,老爸在外地出差。我生日那天,接到了他的电报:“亲爱的女儿生日快乐!”那年头人家拍电报,一般都是报生老病死或接火车的急事。这两封电报我一直留着。在家里,老爸是我这个暴躁脾气女儿的“出气筒”,我真心感谢他总能耐心地听我的发泄。

堂妹晓崟小时候爱唱歌,他给晓崟买了两个歌本《红太阳颂》(上下)。晓崟学会了上面所有的歌,《红太阳颂》也留到现在。晓崟刚刚学会开车,老爸就给她找来地图。老爸说:“我报名,第一个坐你开的车。” 这对还不太敢上路的妹妹是多么大的鼓励。

他对我的儿子多多特别喜爱,从来不把他当成小孩。多多上小学时,有时老爸写完稿子,就请多多帮他改。看多多认真地逐字逐句地看姥爷的外国文学研究的稿子,让人忍俊不禁。多多每次来,他会放下手中的活儿,或牺牲雷打不动的午睡和他聊天,从中了解他的近况,鼓励他的点滴进步。有时还虚心地向多多请教问题。

老爸用普通的缝衣服的线,竟然能粘成这么漂亮的工艺品画

老爸爱剪报。天南地北什么有意思的事情他都感兴趣。和家里人有关的事情也是他剪报的重点。当年我们夫妻在巴西工作,他把报纸上有关巴西的报道全都剪下搜集起来。当我们探亲回国时或是有方便的人带时,他就交给我们,一般那些新闻已经是两年前的了。

多多去了新单位,他又开始把有关的事情剪下来,装到一个旧的牛皮纸口袋里,等着多多来。多多看一眼,不屑地说:“噢,我看过了,网上早就有了。”

老爸表面看上去很精神,其实身体哪儿都有病。对自己的身体他不在意,但是他居然给我剪下“如何治疗便秘”!老爸对自己的事情从来马马虎虎,但是他关注着周围的每一个人。老爸知道晓崟喜欢小狗,他虽然不喜欢小动物,看到关于小狗的报纸和杂志,一定会留下来,电视里的有关节目,他也会马上打电话通知晓崟观看……

老爸不仅对家人,对别人也是如此。

诗人书法家柳倩老先生准备举行展览,让老爸画一幅画,柳倩在画上题字。于是老爸画了一幅《屈原》。过了不久,柳老告诉老爸,他的《屈原》不知被谁“拿走了”,柳老为此特感伤心。我们听罢也都气愤。谁知道老爸自己不心疼,反而觉得挺美。“居然有人肯‘拿走’我的画。”

有一次,老爸的一个朋友问他:“你怎么对一位老先生那样说话呢?”全家都好奇怪,我爸?无论是对送报纸的、卖米的、开电梯的、清洁工、修鞋的师傅、收破烂的……他从来都热情地打招呼。老爸一贯谦和,我觉得他对人,从心里就没有高低贵贱之分。他“不礼貌”?!怎么可能?那天晚上他一夜没睡好,但是无论如何也想不起来是怎么回事。第二天,老爸非坚持去道歉不可。他觉得不管怎么回事,既然人家说了,我就得去道个歉。我们找到老先生的家,老先生迎门很是纳闷。我们说明了原委。老爸真诚道歉。老先生一脸狐疑连呼:“不是您呀!不是您呀!”原来是一场误会,是他们认错了人。这回我爸坦然了,那天中午他睡了个好觉!

我想起他无错道歉心里就替他委屈。老爸遇到事情就是这样,他尊重每一个人,即使人家错怪了他,他也不生气。

一次,有个杂志在刊登采访老爸的文章时,把高莽误印成“高葬”,杂志印出来后,他们才发现。改已经来不及了。怎么办?编辑部人员都有些不安。印错了,还是这么敏感、这么不吉利的字。订正的话,可能反而造成更坏的影响……没办法,他们与老爸商量。谁知道老爸不但没生气,还安慰他们说:“没关系,把高葬作为我的笔名吧!”过了一阵,老爸特意用“高葬”发表了一篇散文《我死了》。谁知道此文居然评为了2002年 “最受读者喜爱的杂文”,还被收入人民文学出版社《中华杂文百年精华》一书中。

对于一位老人,午睡是必需的,不是可有可无。老爸也习惯了,如果哪天没能睡成午觉,那他下午就全没了精神,头脑不清楚,像大病了一场。多次爸爸睡得正香,有人来电话把他吵醒,他非但不气恼,还尽量把音调调高。因为怕对方难堪,他装着已经睡醒了。有时他身体明明不舒服,躺在床上,吸着氧气。有人来电话找他,我要挡驾,他不让,装着精神焕发。对此类事情我一点也不理解,但他就是这样,总是替别人想,怕人家失望。

曾经有位记者采访老爸:“您画了那么多中外著名作家,您画普通人吗?”唉,我巴不得老爸能不画普通人。事实是老爸走到哪儿,就画到哪儿,看谁“上画”,(老爸给我讲过:“长得漂亮的人不一定‘上画’。”他还把“上画”的人具体指给我。所以我懂他的“上画”。)就随手找张纸给人家画张像。被画的人有时不知道是谁在画他,所以可能也不见得保存老爸给画的像。他去邮局、照相馆、复印社都画。

2016年,老爸用他自己的头发粘贴了他此生最后一幅自画像

有次一位不认识的人,找到我们家里。她带来一幅少女的画像,她说那是二十年前,老爸到她工作的复印社时给她画的像。她想看看高先生。这么多年,她能辗转找到老爸,真不容易!老爸看到他的作品被保存着很感动,和人家聊了好久。她除了“看望”以外,也是为了顺便推销一点儿她们公司的产品。她真又细心又能干!

有朋友的女儿不到一岁,向老爸求字,他认真地想了好多天,给婴儿画了想象的一幅肖像。这位朋友在文章中说:“令我惊讶的是,无论是相貌还是神态,与现实生活中的女儿,竟有惊人的相似之处,真是神来之笔。”

签字售书时,老爸还给读者画。开会时他耳背听不见,便画得来劲儿……不过“普通人”因为普通,所以媒体便不关注,影响就没有名人大。就显得老爸好像只画名人,因而也就有了记者的问题。其实在老爸的眼里,在他的心中,人都是一样的,是不能用“名”和“普通”区分的。

我对老爸最大的意见是:他从来不会拒绝。不管他自己当时身体处在怎样的状态:腰痛得根本直不起来、血压高到180……他全然不顾。不管对方是谁,不论是否认识,本地的、外地的,从文人、学者到司机、炊事员,只要人家开口,他都会答应。

老爸就是这样,按照自己的哲学、按照奶奶的遗传、按照我妈妈的指示:“答应人家的事情就尽力办好。”在他已小有的名气和从不拒绝的信条下,就有永远也干不完的事。

一会儿画画,一会儿写字,一会儿翻译一篇文章,一会儿给人家刻个图章。然后再去装裱,再去包装,再跑邮局寄……没完没了无尽无休。我看老爸有求必应,实在太累,真是忍不住了。有一天冲着他大叫:“爸,你不想活了?”“老爸,你要学会说‘不’!”他笑着看着我,也不说话,也不辩解,好像是我特别傻。我可能真是太傻了,明明知道他改不了!

一次,多多谈到姥爷对他影响最大的地方,我以为他一定会说是:勤奋、对事业永无止境的追求等等。没想到多多说:“是平等!姥爷能平等地对待每个人。”

多多说得对,老爸就是这样一个“平等”待人的人!

……

未完

写于2006年老爸八十大寿前夕

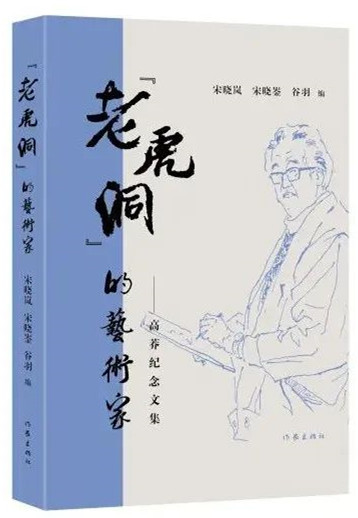

(本文选自《“老虎洞”的艺术家——高莽纪念文集》,宋晓岚、宋晓崟、谷羽编,作家出版社2023年出版)