新的文学兄弟的出现——鲁迅、郁达夫的京师交游

来自不同文化营垒、个性与作品风格截然不同的鲁迅与郁达夫,为何能成为文学兄弟,始终保持真挚的友情?请与我们共同阅读此文,体会他们对彼此的深厚情谊和对文学的不同追求。

与周作人兄弟失和的打击,对于鲁迅而言,固然是亲情决裂之痛,也使他在文学事业上突陷孤独彷徨。东京时代、绍兴会馆时代、八道湾时代兄弟携手的灿烂岁月不再,真正的文学兄弟是否还会出现?早在1923年春节期间,也就是周氏兄弟决裂之年,命运便已作出了它的安排。

2月17日,大年初二,一位稳健平和、清俊柔弱的年轻人出现在北京八道湾11号客厅,同时也出现在了鲁迅的日记中。这位小鲁迅15岁的年轻人正是郁达夫,彼时作为北大经济系的统计学讲师,与张凤举、徐耀辰、沈士远、沈尹默、沈兼士、马幼渔、朱逷先一并受周作人之邀而来周宅,后来被同时在座的鲁迅评价为看不出“一副‘创造脸’”的创造社成员。

八道湾11号旧址院内景象

那是一次愉快的家宴,鲁、郁二人作为浙江同乡,又同是留日一族,当言及故乡风物、日本风情和他国文学吧。临别时,在呼啸的北风中送客出门的鲁迅还给郁达夫讲了几句笑话,令其回味无穷。

10天后,郁达夫在东安市场东兴楼回请周氏兄弟。自此,郁达夫将在鲁迅日记中出现210次,赠书索句赋诗,互约著译文章。据记载,二人之间可统计的雅集至少有30次,其中包括造就了千古名句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的聚丰园“达夫赏饭”。

那时,鲁迅还没有“醉眼陶然”,郁达夫也没有“春风沉醉”。创造社与语丝派尚未成为对阵的营垒,语丝社甚至还没有成立。作为创造社的发起人之一,郁达夫信奉弗洛伊德的“力比多”;而以鲜明的现实主义态度秉持与文学研究会类似主张的鲁迅,正以“揭出病苦、引起疗救的注意”,为这惨淡的人生而呐喊。不过,在和郁达夫年纪相仿时,留学日本的鲁迅虽遍览东欧文苑,翻译弱小民族国家文学,最喜欢的却是俄国作家安特莱夫、迦尔洵的幽深悲世以及阿尔志跋绥夫那偏重“肉的气息”的文学。

1921年,国内新文化阵营分化,远在日本东京的郁达夫、郭沫若、成仿吾、田汉、张资平等人却仍经受着来自母国新文化思潮的激荡,积极筹组创建了以建设“中国未来之国民文学”为目标的创造社,首创《创造》季刊。当年10月郁达夫的第一部小说集《沉沦》出版,史上从未有过的对幽暗心理的袒露与大胆的心灵剖白震惊了文坛。销量超过20000册的《沉沦》一夜风行,却很快被批评为“不道德的小说”。对此,周作人于1922年3月26日在《晨报副刊》发表文章,为这艺术之作申辩。八道湾的初次拜访,便是郁达夫的登门酬谢。

1926年春创造社同人合影,左起为王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾

彼时,鲁迅唯一的中篇小说《阿Q正传》刚在《晨报副刊》连载完毕,这部让鲁迅名垂中国新文学史的经典之作,令郁达夫景仰不已。他向郭沫若推荐了《阿Q正传》及《故乡》,希冀创造社同人能够来北京玩玩,结识鲁迅。然而,郭沫若当时并没有心思赏读。五四文学革命以来,中国新文坛终于形成两大风格迥异的社团流派,无论创造社、文学研究会论争如何激烈,中国新文学的核心结构已深深嵌入了鲁迅式的反讽与郁达夫式的情感。

在八道湾初次会见之后三个月,郁达夫从北京返回上海,创办了《创造周报》,内容侧重文学评论与翻译,兼顾创作。这样的报刊定位,正是鲁迅所期许的。此时创造社同时刊行季刊、周报、日刊三种出版物,还印行“创造社丛书”和“辛夷小丛书”,充分彰显了活跃坚实的文学社团的生命力。

令在上海贫民窟度过1923年暑假的郁达夫意想不到的是,远在北京的周氏兄弟居然决裂了。秋季开学后的11月22日,郁达夫以书会友,专程到砖塔胡同拜访鲁迅,那时鲁迅已携朱安搬离八道湾。

郁达夫是下午三点多到达砖塔胡同的,那日的天气一如其作品的基调,阴沉、暗郁。在坐北朝南的小四合房子里,郁达夫与鲁迅谈到了北大教员间的闲话与学生的习气。在善于体察的郁达夫看来,眼前这位留着胡子、脸色很青、衣衫单薄、身材矮小的小说家有着柔和的绍兴口音,笑声非常清脆,眼角有几条可爱的小皱纹。郁达夫奉上8月间由上海泰东图书局初版的《茑萝集》,同月鲁迅的第一部小说集《呐喊》也由北京新潮社初版。作为创造社“辛夷小丛书第三种”,《茑萝集》收录了“自叙传”短篇小说《血泪》、《茑萝行》及散文《还乡记》等。郁达夫在扉页郑重题上了“鲁迅先生指正,郁达夫谨呈。十二年十一月”。

《茑萝集》自序文末注明该文作于“一九二三年七月二十八日午后上海贫民窟”,几乎与周氏兄弟决裂的时间相当。短篇小说《春风沉醉的晚上》也是写于这个时候,并刊于1924年第2卷第2期《创造》季刊,鲁迅受赠阅读时已是1924年3月18日。1923—1924年,郁达夫接连赠送鲁迅《创造》季刊。

恰是在鲁迅彷徨、苦闷乃至颓废的人生至暗时刻,郁达夫及其文学进入了鲁迅的心灵深处。当时的社会迸发出解决人生问题的热望,而郁达夫直接敞开了自己的胸膛,暴露出灵魂中的孤苦幽暗、忧郁哀伤、激愤宣泄与忏悔挣扎。不管评论的好坏,也不管卖得好坏,郁达夫对其自叙传是不需要脸红的。一个彷徨而至诚的灵魂,对诱惑的无抵抗、对人性弱的屈服、对沉沦的放纵,激起了人们内心最深处的共鸣。而其语言的纤微倦怠、句子的缠绕舒卷,也毫无疑问地扩展着新文化读者的感知力。郁达夫的苦闷书写,从某一人性维度暗合了鲁迅对于诚与爱的期冀,尽管《茑萝集》中的小说意在讽刺文学研究会“为人生”的血泪文学。

12月26日,郁达夫再次向鲁迅奉上《创造周报》半年汇刊一册,鲁迅酬以《中国小说史略》上卷,这再度让郁达夫赞赏不已。对于中国古典文学的共同爱好与深湛修养,使得二人很快发展为可以随便走进一家小羊肉铺里喝白干的兄弟。

并不是每个人都知晓,鲁迅曾打算写一部叫做《杨贵妃》的长篇小说,这一计划却由郁达夫透露给世人。当年,郁达夫仔细聆听了鲁迅成熟的小说构思,钦佩非常。

以玄宗之明,那里看不破安禄山和她的关系?所以七月七日长生殿上,玄宗只以来生为约,实在是心里已经有点厌了,仿佛是在说:“我和你今生的爱情是已经完了!”到了马嵬坡下,军士们虽说要杀她,玄宗若对她还有爱情,那里会不能保全她的生命呢?所以这时候,也许是玄宗授意军士们的。后来到了玄宗老日,重想起当时行乐的情形,心里才后悔起来了,所以梧桐秋雨,就生出一场大大的神经病来。一位道士就用了催眠术来替他医病,终于使他和贵妃相见,便是小说的收场。

——郁达夫《奇零集·历史小说论》

鲁迅完全解构了李杨的爱情神话,一番设想实在是妙不可言,若小说写出来一定别开生面。通过郁达夫的转述,的确可以联想到后来《故事新编》的调性。毫不夸张地说,此时的郁达夫已把准了鲁迅的文脉,同时也是中国新文学正典的文脉。1924年鲁迅去西安讲学,看到了荒落破败的长安旧址,感叹早已不是唐朝的天空,再也没有兴致提笔写这部小说。这一伟大的虚构却深深镌刻在了郁达夫的记忆深处。

鲁迅与郁达夫也都是诗人,都有细腻敏感的诗的心灵。尤其是旧体诗词,郁达夫一生创作了至少400多首,鲁迅则留下70余首。二人曾经唱和酬答,留下不少佳话。

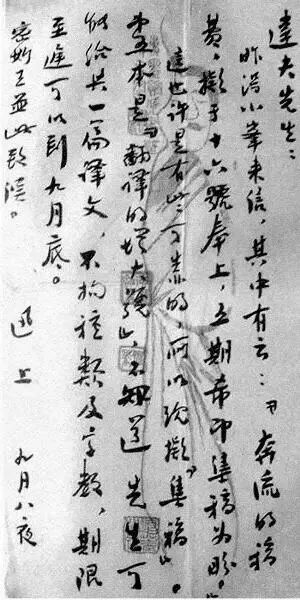

鲁迅、郁达夫之间的书信往来

鲁迅首访郁达夫,是在迁至西三条21号之后。1924年7月3日“午后访郁达夫,赠以《小说史》下卷一本”。当晚,郁达夫便“携陈翔鹤、陈厶君来谈”。此后,郁达夫经常带浅草社成员等文学青年来周宅拜访鲁迅,丰富了这个小院的新文学生态。

郁达夫留学日本比鲁迅晚了11年,但身在东瀛的二人均为群星闪耀的19世纪俄罗斯文学所深深吸引,特别是屠格涅夫,直接影响了二人后来的文学人生。鲁迅曾说自己的“做起小说来”,“所仰仗的全凭先前看过的百来篇外国作品”;郁达夫更是有嗜读小说之癖,仅在名古屋第八高等学校的四年,便读了不下千部俄、德、英、日、法的小说,域外阅读量远远大于鲁迅。

既是教育部佥事、又是通俗教育研究会小说股审核干事的鲁迅,欣赏郁达夫的语言天赋与坦率性情,愿意与之合作,倡议遍览全国文学刊物,自主挑选优秀作品,选印小说集,扶植文学青年,为陈腐的中国文坛培养现代叙事文化。郁达夫欣然同意,两人不止一次商量过编辑出版计划,可惜由于时机未成熟,计划搁浅。

郁达夫懒散、率性、消极,鲁迅勤勉、内敛、积极,二人性情恰好互补,更是饮酒上的同好和文学上的知音。鲁迅与郁达夫这对文学兄弟在某种程度上甚至超越了周氏兄弟,后来二人沪上重逢联手后所焕发出的中国新文学的巨大潜能,在北京时期便已埋下了伏笔。

1925年10月17日,鲁迅写毕短篇小说《孤独者》,那时郁达夫已到武昌师大国文系教书。《孤独者》中出现了影响深远的《沉沦》,主人公魏连殳的来客们“大抵是读过《沉沦》的罢,时常自命为‘不幸的青年’或是‘零余者’,螃蟹一般懒散而骄傲地堆在大椅子上,一面唉声叹气,一面皱着眉头吸烟”。虚构与虚构、虚构与现实的巧妙互文,非常典型地刻画了“为赋《沉沦》强说愁”、自命不凡的二三代“新青年”,呈现出迷茫的后五四时代精神,孤独者、零余者一时成为文学青年的美学标签。

鲁迅与郁达夫无疑都是中国新文坛的“天选之子”,郁达夫曾自称二人为同一类属,我更愿意理解为,他们是在求同存异的表象之下,立基于文学自觉、尊重文学多样美学形态支点之上的本质趋同。郁达夫追求创作的充分自由,而鲁迅则强调要时刻分清生活之真与艺术之真。他们都有自己的诗学,不会随时沦为灵感的掌中物,正如他们的小说远离偶然性而表现出深深的和谐。如果要用一句话概括二人的异同,是否可以说,他们都引那悲哀者为同调,以被侮辱、被损害的弱势群体为文学表现的核心,只不过在美学追求上,直接切近血肉的鲁迅通过文学疗救人生,而忍不住宣泄的郁达夫通过文学疗愈了自己。

在鲁迅眼中,创造社成员个个“神气十足,好像连出汗打嚏也全是‘创造’似的”,但他在郁达夫脸上却“看不出那么一种创造气”,便越发觉得他温厚、真诚、坦率。这大概就是尽管文学见解并不一致,却不妨碍他们成为文学兄弟与并肩战友的精神原点吧。也许,正因为较早与鲁迅有面对面的直接交往,郁达夫与其他创造社成员相比,发展出了不一样的文学气质。比如,郁达夫能够从美学的距离看待鲁迅与创造社的论争,“虽则也时常有讥讽的言语,散发在各杂文里,但根底却并没有恶感。他到广州去之先,就有意和我们结成一条战线,来和反动势力拮抗的;这一段经过,恐怕只有我和鲁迅及景宋女士三人知道”。

1925年初,郁达夫离任北大,前往武昌师范大学任教授,与同在武昌的张资平、成仿吾筹办创造社出版部。一年半后,鲁迅南下去厦门大学任教。二人都曾在广州短暂执教,却未曾谋面。经历了大革命的血雨腥风后,二人重逢沪上,合编《奔流》,译介外国文学,加入中国自由大同盟、中国民权保障同盟、左翼作家联盟和中国革命互济会等进步团体,积极投入现实的革命洪流中,并肩作战,患难与共,开启了又一段广阔深入的文学人生,留下更多的文坛佳话,而这些均基于北京时期打下的情感基础。

1930年8月,郁达夫(前左二)与鲁迅(前左三)在上海应内山完造(后右一)邀请参加文艺漫谈会

鲁迅一生反目之人多矣,其中不乏同一战阵中的伙伴,胡适、钱玄同、刘半农、林语堂……而唯对来自不同营垒的郁达夫始终保持了真挚的友情,这是一个值得深思的现象。

- 赵致真:古远清学长和《珞珈山文艺》[2023-02-01]

- 《谈美》与它背后的知音老友[2023-01-31]

- 文艺连丛”丛书的一则新史料——重提鲁迅与译作〈Noa Noa〉的关系[2023-01-30]

- “我给张洁做翻译”[2023-01-19]

- 鲁迅与章锡琛的交往始末[2023-01-19]

- 荣新江:学恩深似海,情谊暖如春——悼念徐文堪先生[2023-01-17]

- 钱锺书勉励刘再复[2023-01-16]

- 赵晏彪:国文先生的念想[2023-01-16]