刘进才:亦严亦慈的恩师刘增杰先生

1月1日下午两点多,我接到解志熙老师转来的信息,信息是刘增杰先生的儿子刘耕发给解老师的:“志熙兄,我父亲于2022年12月29日9时10分因新冠肺炎感染去世,享年88岁。”这个消息太突然了,如惊天霹雳,让我一时缓不过神,眼泪却顿时夺眶而出,心中感念:刘老师,您走得太凄凉、太匆忙了!

这段时间,在微信朋友圈中不时看到大龄学人因感染新冠而病逝的沉痛消息,我还一直想着在南京跟着儿子一起生活的刘老师,现在身体怎样,生活怎样?不曾想,刘老师还是没有躲过这一劫难。我们这些做学生的在第一时间都不知道这一噩耗,未能尽心,未能送刘老师一程,真是惭愧得很!

自从师母潘国新老师前些年去世以后,刘老师的精神就大不比以前了,刘老师与潘老师相亲相爱、相敬如宾,师母的去世对于刘老师的精神和生活的影响很大。有一次我和教研室的武新军一起去看望刘老师,刘老师仿佛还没有从失去潘老师的悲痛中走出来,口中还念叨潘老师的病情。看到刘老师这样的精神状况,我们做学生的很是心疼和无奈!为了让刘老师从悲伤的情感中尽快走出来,我们商量,让刘老师在家里给研究生授课,有学生在身边,谈论学术,兴许会冲淡刘老师失去潘老师的悲哀吧。但刘老师年事已高,一个人生活毕竟有诸多不便,后来就和儿子一起在南京生活了。刘老师在南京生活的这几年,正赶上疫情肆虐,我和教研室的同事也一直想去到南京看望一下刘老师,却最终没能成行,真是抱愧遗憾呀!

回想刘老师多年以来对我学业的鼓励、帮助与关心,在深怀感恩和悲痛的同时又更加觉得对老师感到惭愧与汗颜!

我1993年到河南大学中文系攻读中国现当代文学专业研究生,也正是在这一年4月底的复试时第一次见到刘老师。在我和刘老师认识与交往的近三十年间,我对刘老师一直充满敬畏之情,这种敬畏不仅仅是刘老师那种不苟言笑的严肃外表,更重要的是源于他做事认真、以身作则、克己自守的严谨学风和为人风范。身边有这样的老师,是学生的福分!也正是出于对刘老师的敬畏之心,本来基础知识相对薄弱的我,在读研的三年中,学业上一直补课,不敢有丝毫懈怠。记得研究生第二学年,刘老师给我们上“文学思潮史”研究课,一、二两个年级一起合上,课程结业时我很认真地写了一篇课程论文《论施蛰存小说中的反讽》,刘老师在作业批语上的鼓励之词让学业上自卑的我鼓起了投稿的勇气,文章在《开封大学学报》1994年第4期刊载,这是我第一篇见诸铅字的文章,刘老师的鼓励让我在学业上树立了信心!

我1996年研究生毕业留在教研室工作后,与刘老师的接触渐渐多了起来,深深体会到刘老师对学生学业和工作上威严中有提醒和鼓励,生活上则更多是慈爱和帮助。我留校的事情刚一办妥,刘老师就叮嘱我留校以后首先要把课上好,在我上讲台之前,他专门找个时间与教研室的杜运通老师、解志熙老师一起听我的试讲课,对我上课中存在的问题一一指出,正是得益于刘老师严谨的要求,我很快适应了大学的课堂教学。那时间,教研室老师除了校内的本科教学,还承担校外一年两次的自学考试培训和辅导,当时文学院在全省各地市办的辅导点有很多,每次一站接着一站的辅导需要一个多月的时间,尽管辛苦,但有些讲课的收入,尤其是对于刚毕业参加工作的我而言,忙在其中,也乐在其中,几乎荒芜了学术。记得有一次教研室活动,刘老师得知了这一情况,深感忧虑地说:“年轻人,念书很重要,要趁年轻多念些书。”刘老师的这番话点醒了我,研究生毕业以来,过着优哉游哉的生活,忘记了读书和学业。于是,我便一边工作,一边考虑准备攻读博士问题。当刘老师得知我准备报考博士时,非常高兴地给我写了报考推荐信。1999年,我很幸运地考入了中山大学中文系师从黄修己先生攻读博士学位。中秋前夕,我给刘老师写信报告初到广州的感受,我当时很不适应广州的天气和生活,很快,就得到刘老师给我的信,刘老师对我的鼓励之情让我感动:

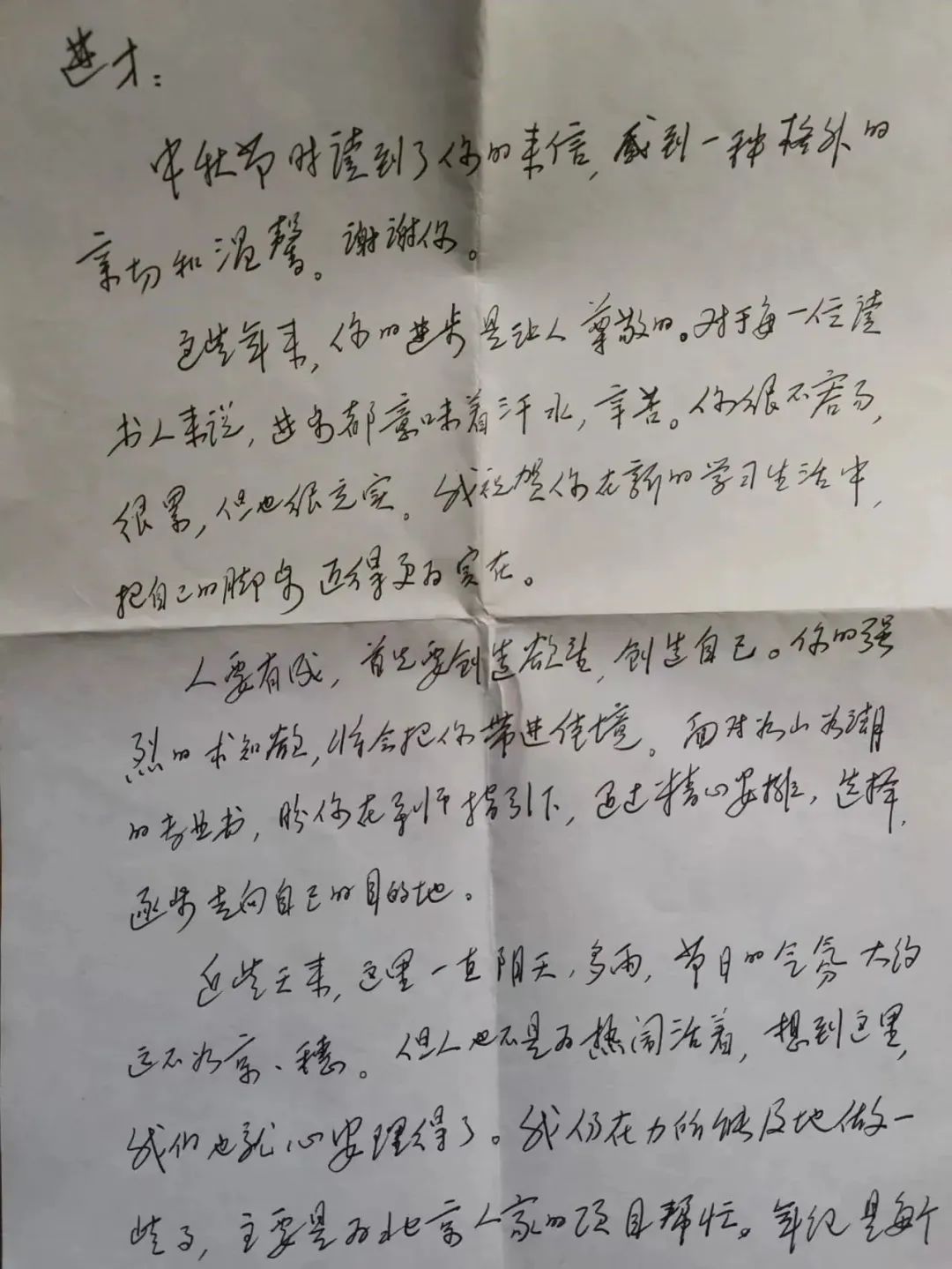

进才:

中秋节时读到了你的来信,感到一种格外的亲切和温馨。谢谢你。

这些年来,你的进步是让人尊敬的,对于每一位读书人来说,进步都意味着汗水,辛苦。你很不容易,很累,但也很充实。我祝贺你在新的学习生活中,把自己的脚步迈的更为实在。

人要有成,首先要有创造欲,创造自己。你的强烈的求知欲,将会把你带进佳境。面对如山如潮的专业书,盼你在导师指引下,通过精心安排,选择,逐步走向自己的目的地。

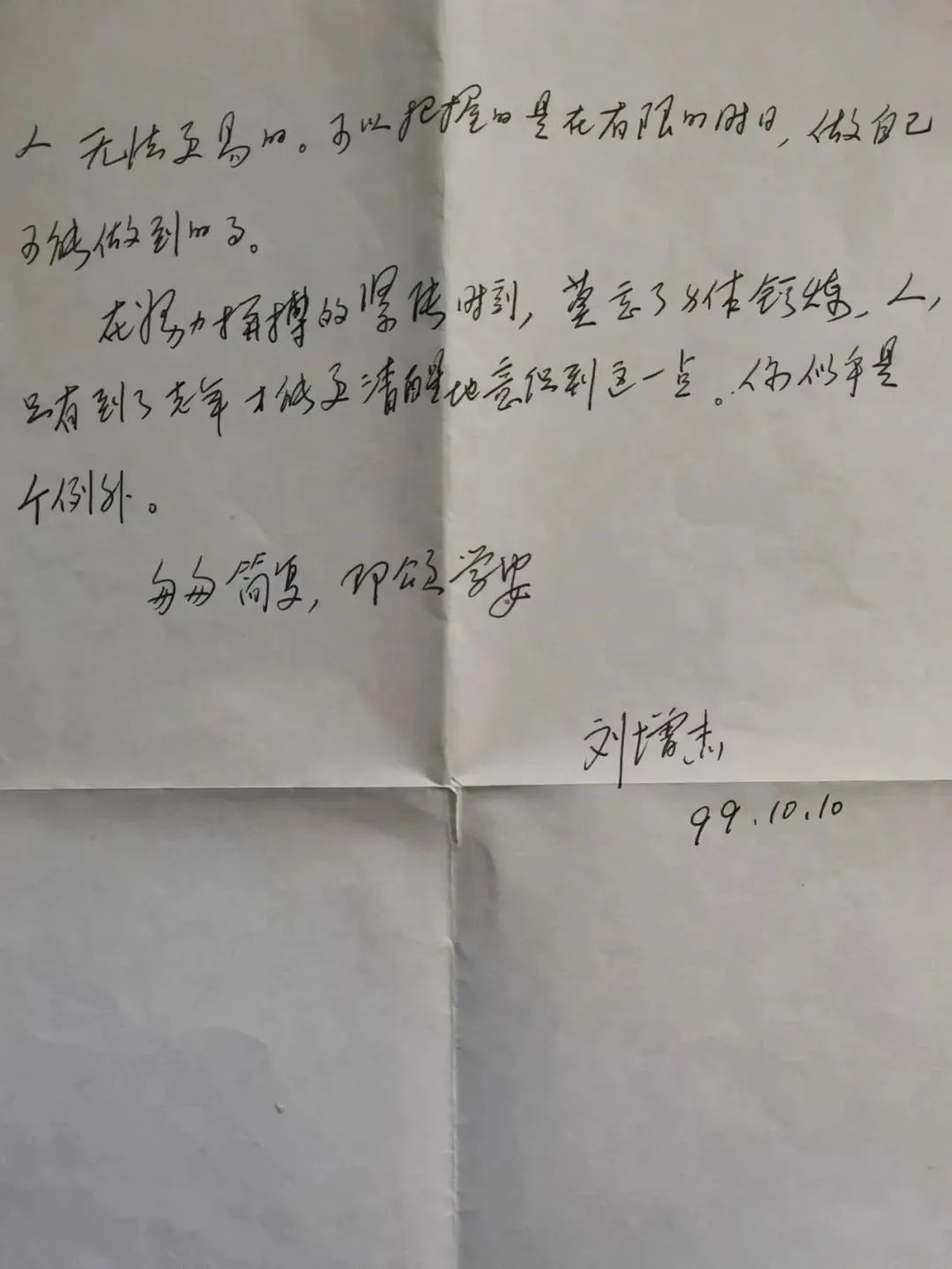

近些天来,这里一直阴天,多雨,节日的气氛大约不如京、穗。但人也不是为热闹活着,想到这里,我们也就心安理得了。我仍在力所能及地做一些事,主要是为北京人家的项目帮忙。年纪是每个人无法更易的。可以把握的是在有限时日,做自己可能做到的事。

在努力拼搏的紧张时刻,莫忘了身体锻炼,人,只有到了老年才能更清醒地意识到这一点。你似乎是个例外。

匆匆简复,即颂学安

刘增杰

99.10.10

这是我存放的我和刘老师之间的唯一通信,现在读起来,仍让我感动流泪。

刘老师在工作和学术上严谨不苟,在生活中对我们学生则宽厚慈祥,关爱有加。我2002年博士研究生毕业以后,重回河南大学文学院工作,与刘老师住在同一个小区,与刘老师接触的机会更多了。每次到刘老师家里聊天,刘老师总是非常高兴地从书房里走出来,很有兴致地谈论他正在看的一本新书,或者谈论他正在写的一篇文章,潘师母要么往我手里不停地塞糖果,要么很熟练地给我削只大苹果,有时临走还要将糖果塞满我的口袋,说是给我家儿子捎回去吃。我有了孩子之后,与刘老师和潘师母的谈话又多了一些孩子教育的话题,刘老师和潘师母教子有方,他们的儿女不但都非常优秀,外孙、孙子也一个个都品学兼优。有一次,潘师母专门抄写了她精心挑选的适合幼儿背诵的篇目交给我。这些生活中的点点滴滴,现在回想起来,依然温馨而感人。在刘老师面前,我是个学生,又像个孩子。有刘老师在,就有一双睿智而严谨的目光盯着我,让我学术研究不敢有丝毫的放松和懈怠,有刘老师在,就有一副伟岸的身躯助推我们、鼓励我们!

2013年,我的国家后期资助项目结项,准备在北京大学出版社出版,我把书稿打印装订后送给刘老师,想请刘老师做个序,也是为师生之间的缘分做一个纪念吧,我当时内心很忐忑不安,担心给刘老师增加工作量,毕竟是已经八十高龄了。刘老师欣然应允,不久,刘老师就给我打电话,说序言已经写好,让我到他家中拿回书稿。二十六万字的书稿交给我时,我见到书稿中加了很多张小纸条,刘老师在书稿上做了密密麻麻的批注。这篇序言,倾注了刘老师多大的心血啊!序言中更多的是老师对学生的鼓励之情:“‘主动向自己挑战’,也许是刘进才在学术研究中逐渐形成的一个重要理念”,“一些年来,他对现代文学史料的收集、整理与研究,有着近乎痴迷的嗜好。”刘老师,我想对您说,学生在史料方面的点滴进步,也都是在您的不断鼓励和学术影响下取得的。

刘老师是我们学科的灵魂式人物,刘老师的离去,是我们学科的重大损失,也是中国现当文学科学的重大损失,我失去了一位父亲般的好导师,也失去了一个时时提醒我、鼓励我的精神上的引路人。刘老师虽然离我们而去,但他的严谨和无私的工作和学术作风,宽厚仁爱、坦荡为人的君子情怀,依然是一道穿透时空的强光,照亮着我们前行的路,我们沐浴在这光辉中,永远不会迷失……