萨拉马戈100周年|《失明症漫记》:在并不好的世界里

在若泽·萨拉马戈(1922年11月16日~2010年6月18日)的晚年,他一如既往的以笔作战,在写小说的同时开设了博客,几乎以每天一篇的坚持批评着世界上正在发生着的不公、侵略与伤害。这些文章后来集结出版,名为《谎言的时代》,两个月后这位写出《修道院纪事》与《失明症漫记》的作家离开人世。或许对于每一个读过萨拉马戈小说的人都会被作者在虚构中所展现的冷酷、愤怒与批判震撼,但其实就如意大利作家艾柯对其《谎言的时代》的评语,萨拉马戈的所有文字以及在其中所展现出的作家形象,都是“执着的愤怒与温柔”。在那些令人悲愤与恐慌的悲剧之中,作家的温柔悄无声息地在那些坚韧的主人公身上蔓延,而也恰恰是这些难得的品质,让我们不至于在萨拉马戈所构建的“失明症”的苍白世界里彻底失去希望。

若泽·萨拉马戈(1922年11月16日~2010年6月18日) 视觉中国资料图

纵观萨拉马戈的小说,大都就如诺贝尔文学奖颁奖词所说的是“充满同情、想象与讽刺的寓言故事”。通过这些虚构,作家得以让隐藏在我们日常政治、个体生活与人性中的幽微之物显现出来,并且通过这一暂时悬置的特殊时刻,揭露那些看似坚固的事物、思想与制度本身的脆弱性质,甚至正是因其本身所具有的问题才导致了文明的千疮百孔。《失明症漫记》与《复明症漫记》都以阿甘本的例外时刻作为观察人类社会、制度与人性的切面;《石筏》也通过一种科幻的想象,思考欧洲的地缘政治以及其对不同地区人们生活和处境的影响;而像《修道院纪事》、《双生》和《所有的名字》也都围绕着一个对日常某些事情的想象扩张,创造出一个个值得被思考的场景与故事。

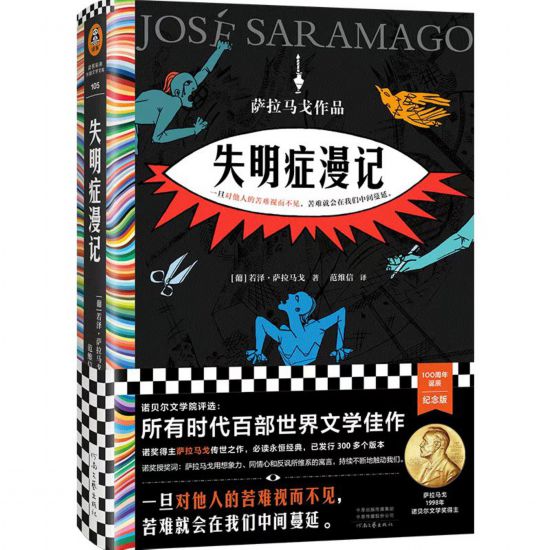

《失明症漫记》 100周年诞辰纪念版 河南文艺出版社

作为萨拉马戈最著名的代表作,《失明症漫记》一方面可以看作是继承了西方瘟疫文学的传统,另一方面它也是萨拉马戈所建构的寓言故事体系中的重要一环。在这部冷酷——无论是作家的叙述风格与语言还是故事本身——的小说中,作者通过一个例外时刻为自己的虚构提供空间,从而让那些存在于日常但却因为遭到一系列外部建制、法律和伦理规范约束而得以控制的现象呈现出一种“自然”的状态。

“白眼病”作为这个故事得以开启的引子就如《死亡间歇》里“死亡”的突然罢工,正是因为这一偶然因素的出现,使得日常状态迅速崩溃。而这一迅速崩溃的过程以及在这一崩溃过程中所发生的故事,以及在其中作为行动主体的人的行为和心理则往往是萨拉马戈关注的重点。在《失明症漫记》以及《死亡间歇》的前半部分所描写的便是这一崩溃过程,不仅仅是作为人类社会基本构成形式的各种制度与组织,还有在日常状态中的人性也面临坍塌以及重组。而在这一文明迅速崩塌的过程中,霍布斯式的自然状态便会卷土重来。

这样的故事模式并非《失明症漫记》独有,而是西方瘟疫文学中一个重要的主题。因此我们在精神病院内看到的人群“自然状态”也就不过是对霍布斯《利维坦》中理论预设的展演。在霍布斯看来,人类的自然状态中充满了暴力与血腥,是所有人攻击所有人的一种危机四伏的状态。因此在这一理论前提的预设下,霍布斯的政治思想才得以运作——通过国家和法律的组织对抗人类的自然状态。在《失明症漫记》中,萨拉马戈几乎把人类历史中可见的残暴与迫害都在这小小的精神病院中上演了一番,文明之子在制度、信仰和道德的崩溃后再次回到其“自然状态”,在吃喝拉撒与活下去的生物欲望威胁下变得更加残暴。

萨拉马戈在其晚年的博客评论中,毫不避讳地批判西方各个国家政府的霸道以及它们以权压人的不公,而在其2010年6月逝世的一份讣告中我们也能看出这位愤怒且勇敢的作家对于非正义的义愤填膺。讣告中写着:“他反对过军政府,反对独裁,反对教会,反对美国对古巴的封锁,反对布什和布莱尔发动的伊拉克战争,反对以色列对巴勒斯坦的占领……”与他小说中那些快速沉沦或是任由自身暴虐淹没人性的人物相比,萨拉马戈以其言语和行动来维持在他看来往往充满压迫与专制的利维坦对于个体尊严的侵犯。在这一点上,这位葡萄牙作家是一个坚定不移的现实主义批判者,继承着来自雨果与左拉等人的文学传统,虽然他们的小说形式与风格相差万里,但对于作家的社会职责以及对于小说在政治和社会生活中的作用的看法却存在着一脉相承的延续。

这一颇为经典的现代作家形象就如萨拉马戈《修道院纪事》中那个坚持要建造大教堂的主人公,在各方势力的威胁与伤害下依旧顽固地坚持着自己的理想。在《失明症漫记》中,唯一未失明的医生的妻子成为这些灾难的见证者,并且始终以一种坚韧的勇气帮助着精神病院中的弱者。在小说的最后,医生的妻子与作家的对话这一场景本身就有着一股强烈的西方传统宗教气氛,即作为见证(Testament)。就如加拿大作家阿特伍德在2019年所写的《证言》,作为《使女的故事》的续篇,恰恰是通过“见证”这一行为,保留了人类社会在某个节点或处境中所发生的灾难以及生活在其中的个体为此而付出的生命以及道德代价。

《失明症漫记》中医生的妻子与《所有的名字》中那个让主人公若泽先生苦苦寻觅的陌生女子,以及《修道院纪事》中的有特殊视力的女孩布里蒙达,甚至还可以算上在《死亡间歇》中死亡所化作的女子……这些女性在萨拉马戈的小说中都有着特殊但也大略相似的意义,一个典型的特点便是她们往往是特殊的,无论是作为唯一未失明的医生的妻子还是有着特殊视力的布里蒙达。当周围的环境彻底变化且影响到所有人时,她们往往因为莫名的原因而免于受到波及,从而使得她们成为一个见证者。这一点在《失明症漫记》与《死亡间歇》中表现得最鲜明。

在《失明症漫记》中,“白眼病”本身也具有某种阴性气质,“失明症在蔓延,但不像突然出现的海潮那样汹涌澎湃,而是如同千万条涓涓细流缓缓渗透,逐渐把土地泡软,突然把它变成一片泽国”。而恰恰是这种“把土地泡软”的特性使得它快速地击垮建立在坚硬土地上的政治、社会以及伦理制度。而这些看似代表着真理或是刚性的制度,以及之后在被持枪的士兵们把守的精神病院内建立在体力上的等级组织形式,在本质上都分享着相似的意识形态,而这一传统本身内置于现代西方的政治理论。

阿伦特批评西方政治理论传统中对权力和暴力的认知,即认为两者是相联系的,对她来说,情况恰恰相反,暴力无法产生权力,因为——阿伦特援引古希腊传统——只有聚集在一起言说与行动的人群之中才会产生真正的权力。暴力带来的只有恐吓、伤害以及等级制,而这恰恰是发生在精神病院内的事情,并且在很大程度上也是精神病院外的情况。因此在续篇《复明症漫记》中,当十年前遭受着“白眼病”侵袭的民众开始选择不投票的时候,政府的权力便开始迅速瓦解。而当政府恐慌地开始想为这样的结果找一个解释或是捏造一个新的阴谋论时,那个曾经在“白眼病”肆虐中唯一未失明的女人再次成为人们的关注点。

女性主义理论家会在《失明症漫记》和《复明症漫记》中看到一个经典的故事类型或者说是女性形象,即这个主要由男人们所创造的权力制度、结构与意识形态本身就蕴含着暴力的阴影,它是建立在最原始的体力/强力的基础上,为此必然会压制那些在体力上弱于成年男性的群体,如《失明症漫记》中的女人、小孩和老人。他们是这个结构中最弱势的人,无论是在结构完好运作的时候,还是当它崩溃之时,这些弱势群体都遭遇着剥削与伤害,只不过前者的伤害往往是隐秘的,而后者——在精神病院内——则大张旗鼓,为所欲为。

我们甚至可以把《失明症漫记》与阿特伍德的《使女的故事》进行比较,在男人们的世界中,女人以及其他弱者都因其区别于成年男人的生物特征而遭到控制与迫害。这样的情况并非只是这类虚构或想象故事的创造,而恰恰因为作家们发现了现代引以为豪的政治结构以及支持其运作的各类意识形态与理论本身的男权主义特色,因此女人在这样的处境中便会成为一个鲜明的标记,从而使我们能够通过她们来观察、思考和批判当下这个结构严密的权力体系。而有趣的是,这两部虚构都有自己的续作,且在这些续作中,作者都进一步探索了在例外状态结束后,重归“日常”的生活是否真的实现了人们的愿望,以及在这一抗争中所开启的新的可能是如何的脆弱以及岌岌可危。

《失明症漫记》中的“白眼病”来得莫名其妙,消失得也莫名其妙,它似乎就是某个爱作弄人类的神对于人类的考验。而萨拉马戈通过这个实验向我们展现的这幅冷峻画面让人不寒而栗的同时也似乎因其的例外特质而心存侥幸,但当真正的瘟疫席卷而来,而我们又置身其中时,或许才会意识到那个看似永恒的日常生活本身是多么的脆弱,以及人类自信的制度、理性甚至科学与医学知识都会变得不堪一击。

在这样一幅令人厌恶与愤怒的图景中,萨拉马戈也为我们留下了一丝温柔与希望,即围绕在医生的妻子周围的几个人,他们彼此依靠也保护着彼此,最终在医生的妻子的照顾和带领下离开精神病院。

这或许就是萨拉马戈为我们指引的拯救之道,与他人一起,与那些和自己一样遭受着压迫与伤害的人在一起。

在小说中,我们也会发现,医生的妻子有一种朴素的政治情感,即把他人当做人看待,而非为了实现自己的目的与欲望的工具。

萨拉马戈曾说他希望自己死后的墓志铭上写着“这里安睡着一个愤怒的人”,而在他的小说以及晚年的博客文章中,我们在其愤怒背后感受到的是他对这个世界深沉的爱。而恰恰因为爱,所以批判,所以利用他那精彩的笔为我们虚构出那些能够刺穿我们身体的故事,让我们警惕,也让我们去感受。