文学经典的跨学科阐释———以《献给艾米丽的玫瑰》为例

摘要:从苏珊·桑塔格到哈罗德·布鲁姆,西方文学批评界反对阐释的声音时有所闻,但在西方文学批评史上,人们对于文学经典的阐释从未停止过。本文以美国作家威廉·福克纳发表于1930年的短篇小说《献给艾米丽的玫瑰》为例,结合20世纪90年代以来出现的3个具体的跨学科的阐释个案,考察这部小说在数学、认知科学和计算机科学等跨学科视角的审视下所展示出的阅读、理解与阐释可能性,思考立足跨学科的经验和知识结构解读和阐释一部文学经典给我们带来的启示。

关键词:《献给艾米丽的玫瑰》;跨学科阐释;数学时间;认知阅读;逻辑约束编程

一、引言

1964年,美国批评家桑塔格 (Susan Sontag) 发表一篇雄文,文章的主要观点是 “反对阐释” (Against Interpretation)。1994年,另一位美国批评家布鲁姆(Harold Bloom) 在其出版的《西方正典》(The Western Canon) 中再次大张旗鼓地提出反对阐释。然而,在西方的文学批评史上,人们关于经典文学作品的阐释从未因为这样的反对声而停止过。在英美文学的批评史上,人们持续阐释最多的经典作品无疑是莎士比亚的戏剧。仅就跨学科的阐释而言,人们最熟悉的有琼斯 (Ernest Jones) 立足心理学对《哈姆雷特》中的恋父情结所做的解读,布鲁姆 (Allan Bloom) 立足政治学对《威尼斯商人》所做的种族关系阐释,更有丹比 (John Danby)、埃尔顿 (William Elton)、雷利 (Terry Reilly) 和罗斯 (Ben Ross) 立足自然、神学、历史学和法学针对《李尔王》所作的解读 (Hacht,2007)。在现当代英美文学中,美国作家福克纳 (William Faulkner) 的《献给艾米丽的玫瑰》(“A Rose for Emily”,以下简称《玫瑰》) 在这个方面可谓创造了历史。《玫瑰》发表于1930年,这部短短几页的短篇小说是福克纳第一次在一家全国性期刊The Forum上发表的处女作。小说收入他的短篇小说集出版之后,美国文学批评家特里林 (Lionel Trilling) 评论说,这部小说表现了一种毫无深意的恐怖,很是单调无趣 (Trilling,1931)。特里林的这一判断未能阻止大家去读这部小说,更没有能够阻止批评家们去研究它。90年来,仅在美国批评界,《玫瑰》在一代又一代的批评家当中成了一个必须面对的经典。早期的批评家们主要从哲学、心理学、文体学和语言学等角度阅读《玫瑰》,后来的批评家们则更多地运用叙事学、接受美学、后现代主义、社会学、精神分析、结构主义和女权主义理论来阐释这部小说。有的批评家将《玫瑰》与美国的其他南方小说 (如《飘》) 进行比较,有的批评家则把它与挪威的易卜生 (Henrik Ibsen) 以及南美的略萨 (Mario Vargas Llosa) 比较;有的批评家研究《玫瑰》与英国浪漫主义诗人布莱克 (William Blake) 和济慈 (John Keats) 的诗以及美国艺术家斯普拉特林 (William Spratling) 的画之间的关系。他们有的关注小说人物、叙事视角及作家立场,有的重点考察翻译和电影改编,真是五花八门,不一而足。

《玫瑰》被如此密集阐释的历史已成为世界文学史上的一大奇观。仔细研究美国批评界对它的阐释,我们不难发现20世纪形形色色的文学批评理论都在其中留下印迹。不夸张地说,《玫瑰》完整见证了20世纪30年代之后美国文学批评和理论发展的全过程。人们或许会问:《玫瑰》的阐释史,特别是跨学科的阐释史中是否存在一些过度阐释的问题?要回答这个问题的关键在于如何界定文学和文学研究。在我国,从事文学研究的人多数给自己的传统定位是人文学者,对于人文学科之外的其他学科有些本能的抵触,例如,张江在《强制阐释论》一文中指出:“从20世纪初开始,除了形式主义及新批评理论以外,其他重要流派和学术基本上都借助于其他学科的理论和方法构建自己的体系,许多概念、范畴,甚至基本认知模式,都是从场外 ‘拿来’ 的。这些理论本无任何文学指涉,也无任何文学意义,却被用作文学理论与批评的基本范式和方法……” (张,6) 在美国,这样的观点同样存在。不过,美国文学批评中立足 “场外” 知识体系阐释文学作品的做法仍然非常普遍,在《玫瑰》发表以来的90年阐释和批评史当中,跨学科的阐释可谓比比皆是。本文结合近年来出现的3个有趣的个案,就美国文学批评界针对《玫瑰》所做的跨学科阐释做一个考察,从中反思跨学科的文学阐释能给我们带来的启示。

二、《玫瑰》中的数学与时间

2011 年,美国批评家瓦特尼 (Edwin Vartany) 以 “福克纳《玫瑰》中时间的数学前行” (Vartany,2011) 为题发表一文,文章针对《玫瑰》最后一部分中提到的 “数学” 一词进行发问。艾米丽去世之后,镇上的老老少少前来参加她的葬礼。小说中有如下一段描写:

They held the funeral on the second day, with the town coming to look at Miss Emily beneath a mass of bought flowers, with the crayon face of her father musing profoundly above the bier and the ladies sibilant and macabre; and the very old men—some in their brushed Confederate uniforms—on the porch and the lawn, talking of Miss Emily as if she had been a contemporary of theirs, believing that they had danced with her and courted her perhaps, confusing time with its mathematical progression, as the old do, to whom all the past is not a diminishing road but, instead, a huge meadow which no winter ever quite touches, divided from them now by the narrow bottle-neck of the most recent decade of years.

(他们第二天举办了葬礼,全镇的人都来瞻仰艾米丽的遗容,艾米丽躺在买来的鲜花丛中,停尸架上方悬挂着她父亲的炭笔画像,一脸深刻沉思的表情,妇女们唧唧喳喳地谈论着死亡,而老年男人们———有些人还穿上了刷得很干净的南方同盟军制服———则在走廊和草坪上谈论着艾米丽小姐的一生,仿佛她是他们的同时代人,他们相信自己和她跳过舞,甚至向她求过爱,他们错误地将时间理解成了数学式的向前推进。这是老年人常有的情形。在他们看来,过去的岁月不是一条越来越窄的路,而是一片广袤的连冬天也对它无所影响的大草坪,只是近 10 年来才像窄小的瓶口一样,把他们同过去隔断了。)

在瓦特尼之前,另一位批评家韦斯特 (Ray B. West, Jr.) 曾撰文对小说的这一细节进行过阐释。他说,《玫瑰》的核心主题是时间,或者说是人类与时间的关系,在小说中,福克纳介绍了两种对立的时间观,第一种认为,人就应该活在当下,过去的就过去了,小说中的北方人大多持这种观点,南方新一代的年轻人大概也这样;第二种观点认为历史不应被遗忘,传统必须继续,持这种观点的是老一代的南方人。韦斯特认为,福克纳在《玫瑰》中明确地对这两种时间观分别进行了评判:小说中所谓的mathematical progression应该就是mechanical progression的意思,按照这种看法,过去就像一条越来越细的路,直到从视线和记忆中全部消失;艾米丽属于更传统的那一类,她相信过去就像一片大草坪,多少严寒的冬天都不会把草冻死,有些人或许会认为流逝的岁月将我们和我们的过去阻隔开来,但艾米丽不这样想。(West, 196) 瓦特尼认为,韦斯特用mechanical解释mathematical,然后把mathematical progression解释成一种传统的时间观,这种理解根本是错误的,因为《玫瑰》中最主要的时间观当然还是传统的时间观,可是新时间观是什么呢?韦斯特说,年轻人的新时间观的最突出的特点是时间的mathematical progression,然而,叙事人又说mathematical progression是传统时间观的内容。如此一比对,新时间观就没有什么实质性的内容了;换句话说,如果mathematical progression属于传统时间观,那么,现代读者心目中对于 “数学” 一词的理解,包括韦斯特所说的mechanical意义,就都必须被颠覆和抛弃。

1999年,迪尔华斯 (Thomas Dilworth) 撰文指出,福克纳的这句话或许应该明确地改一下:不是confuse time with mathematical progression,而是jumble time and mathematical progression (Dilworth, 253)。对于这样的解释,瓦特尼仍不满意。在他看来,要正确地理解这段话,需要对mathematical一词有个全新的认识。他认为,如果时间像mathematical progression,它应该说的是时间像数学里的数字,数字在向前进的时候会自动储存,从1到2,1并不在 “数学式的向前推进” 中消失,而是在2中储存起来,从2到3,2不会消失,而在3中完整地储存起来,依此类推。如果时间真是这样一种数学意义上的前进,那它会不断地在我们的过去之上积累起来,时间的前进并不意味着损毁、死亡和腐朽。果真如此的话,那我们将拥有整个草坪,不论多少寒来暑往,那个草坪永远保存在那里,不仅如此,这个草坪将随着时间的推移变得越来越大。瓦特尼认为,《玫瑰》的叙事人并不认同这种时间观,因为他明白时间并不总是为我们创造和储存,很多时候,时间还会摧毁我们曾经拥有的一切。

《玫瑰》的叙事人在叙述时完全抛开现实的时序,不停地从一件事跳到另一件事。小说中没有一条连绵不断的路,有的好像真是一个四季常在的草坪。叙事人虽然不喜欢这些老人对于时间的态度,他讲故事的方式恰恰说明他自己也比较习惯于这样的时间观。瓦特尼猜测,叙事人自己也许也是一个老人,跟小说中的老人们一样,他会情不自禁地将幻想和记忆眉毛胡子一把抓地全部混在一起。当然,不管他是不是一个老人,他对于过去和往事的态度并非事不关己高高挂起,他讲艾米丽的故事的理由只有一个,那就是希望听故事的人都记住这段过去。

三、《玫瑰》中的认知与鲜花

文学的认知批评运用心理学和神经科学对于人类的阅读、意识、决策、移情和感知的研究发现来反思文学。20世纪90年代,这种批评较早地出现在短篇小说的批评研究之中。20世纪80年代,美国批评家罗海佛 (Susan Lohafer) 先后发表《故事性的认知研究》和《前结尾与故事处理》等论文。这些基于认知实验写成的论文代表了她在短篇小说认知批评中取得的成果。罗海佛的实验从短篇小说的 “结尾点” (closure points) 入手,深入研究短篇小说与 “故事性” 之间的关系。在第一个实验中,她邀请多名不同层次的学生和教师同读19世纪美国南方作家凯特·肖邦 (Kate Chopin) 的短篇小说《林皮大妈插手记》(“Aunt Lympty's Interference”)。罗海佛要求参加实验的师生在小说给定的9句话中任意选出在他们看来可以用来结束这个故事的句子,并把这些句子称为小说的 “前结尾点”(preclosure points)。实验结束后,罗海佛从被选句子中选出几句入选频率最高的 “前结尾点” 句子进行分析。结果发现,受过写作训练而从事创作的被实验人与完全不懂写作的被实验人在什么是故事性的问题上认识惊人地相似。此后,罗海佛在积累了更多的实验结果之后进一步证实:人类对于故事性应有一种原始而本能的感觉,可惜现代人在语言的囚笼中生活得太久,导致这种感觉被扭曲。她认为,今日的文学工作者应该尊重这种本能的感觉,而阅读短篇小说可以帮助重获我们与生俱来的文学能力。

1989年,美国批评家布朗 (Susan Hunter Brown) 在一篇题为《话语分析与短篇小说》的文章中指出,人类进行故事读解的过程同时是一个让阅读对象通过短期记忆进入长期记忆的过程;在我们阅读一个长篇叙事文本时,由于我们的长期记忆能力有限,必须对阅读对象不断地加以删节、概括和整理,直到文本中的语言符号和语义结构全部被转化成一系列容易记忆的 “宏观命题” (macro-propositions)。布朗觉得,由于阅读中不可避免地存在一种简单化的重新编码,有必要对阅读者阅读图式的形成与修正过程进行考察。与长篇小说相比,短篇小说的阅读很不一样,短篇小说的篇幅短小,阅读者可以在必要时随意地回到作品的任何一个地方,而不用担心作品的哪一部分内容在阅读的过程中被遗忘。

布朗认为,我们在阅读短篇小说时同时面临两种文本组织方式,一种是 “前后相继” (succession),一种是 “局部配置” (configuration),当我们把一个文本读成一种 “前后相继” 的系列事件时,我们会把每个单独的事件看作具体历史时空中的事件;而当我们把它读解成一个由多个 “局部配置” 形成的主题结构时,我们就可能把所有细节看作具有某种象征意义的隐喻。因此,面对一部短篇小说,选择什么样的阅读态度直接决定了它的意义。布朗以福克纳的《玫瑰》为例具体展示了阅读方法对于文本意义阐释的影响。布朗认为,《玫瑰》的叙事人告诉我们,艾米丽的故事讲述的是一个美国南方女性的悲剧故事,在叙述过程中,他本人放弃了时序性阅读,而选择了一种隐喻和象征性阐释,于是,在他与 “镇上的人” 的心目中,艾米丽是一个代表美国南方传统的纪念碑,一个代表内战前南方价值和南方文化的隐喻和象征,有时她自信、高傲、脱俗得如同天使,有时她冷漠、残忍、缺少人性,像个魔鬼,在他们眼里,艾米丽的生命经历不构成一个现实的生活流,其间没有前后相继的时序和因果关系。布朗认为,与叙事人相比,福克纳在这部小说中对于读者阅读过程有着清醒的认识,通过特定的叙事安排,他向我们暗示:男性主导的战后美国南方社会对于女性继续实施或天使化或妖魔化的压制策略,因此,在《玫瑰》中,女主人公作为一个活生生的人被剥夺了话语权,叙事人竭力引导读者把她读成一种隐喻符号,抹杀了她作为一个现实的、有血有肉的人物的生活逻辑。值得注意的是,福克纳将艾米丽的故事巧妙地置于 “前后相继” 的时序与 “局部配置” 的特征之间,使作品的原始事件随时冲破叙事人强加于小说的阅读逻辑,将自己呈现在读者面前;此外,福克纳把艾米丽写得桀骜不驯,这样一来,她的叛逆精神便可以颠覆小镇居民对她的象征性解读。布朗认为,《玫瑰》向读者讲述的不仅是一个美国南方寓言,还让我们看到了男权文化中一个被压迫女性与社会坚定抗争的经典个案。

1957年,福克纳曾在一次回答读者提问时说:“ (这部小说) 很简单,(它描写了) 一个可怜的女性,一个全然错失了人生的可怜女人。她的父亲曾经把她活生生地锁在家里,然后她谈了个对象,可这个对象想抛弃她,没有办法,她不得不把他杀了。” 他还说:“小说标题的意思是,这是一个遭遇了悲剧的女性,遭遇了无可逆转的悲剧的女性,谁也帮不了她什么。我很同情她,向她表示敬意,就像你做个姿势给人敬个礼一样,给女性你递上一支玫瑰花,给男人你给递上一杯清酒。” (Faulkner, 1956) 布朗的研究表明,认知科学不仅能让我们从一个全新的角度去体会短篇小说的本质特征,也可以帮助我们用一种全新的视角解读一部具体作品的深意。

四、《玫瑰》中的叙事与约束编程

2000年,美国维克森林大学英文系的波伊尔 (Anne Boyle) 与本校计算机科学学系的同事伯格 (Jennifer Burg) 以及中佛罗里达大学计算机科学学院的朗肖东 (音译,Sheau-Dong Lang) 在《计算机和人文科学》(Computers and the Humanities) 期刊上发表一篇评论文章,题目是 “用逻辑约束编程分析《玫瑰》中的时序”(Boyle et al,2000) 。这篇文章是又一个典型的跨学科合作的结果。

福克纳的小说在时间处理上出了名的杂乱,90年来,很多批评家都积极地尝试对它进行梳理( Going, 1958;Woodward, 1966;Hagopian, 1964;McGlynn,1969;Nebeker, 1970, 1971;Wilson, 1972;Perry, 1979;Schwab, 1991)。波伊尔等人决定整合计算机和文学专业的知识,用计算机编程的方法做一个不同的探索。所谓 “逻辑约束编程” (constraint logic programming) 是计算机编程中一种范式。一种编程范式代表一种方法。逻辑约束编程区别于函数式编程等的一个主要特征在于,逻辑约束编程是一种声明式 (declaratory) 编程。它和命令式编程在语言元素方面的主要不同是,它并不直接说明要去执行某一任务,而只规范一些属性。在逻辑约束编程中,变量之间的关系以约束的形式加以陈述和组织。

波伊尔等人首先将《玫瑰》中的所有事件整理出来,然后按照小说家和叙事人提供的时间对它们进行标注,结果如下:

A ------------ 艾米丽去世

B ------------ 除了艾米丽的男佣之外,外人最后一次看到她的时间

C ------------ 沙多里斯上校免去艾米丽的税款

D ------------ 一个代表团造访艾米丽,要求其重新开始交税

E ------------ 艾米丽停止瓷器绘画课教学

F ------------ 沙多里斯上校去世

G ------------ 艾米丽家的房子周围有臭味

H ------------ 艾米丽父亲去世

I ------------ 霍默·巴伦来到镇上

J ------------ 霍默失踪

K ------------ 艾米丽出生

L ------------ 霍默失踪之后,艾米丽重新在镇上露面

M to N ------------ 艾米丽第一次彻底对外关闭大门的起止时间

N to E ------------ 艾米丽教人学习瓷器绘画的起止时间

E to A ------------ 艾米丽第二次对外隔绝的起止时间

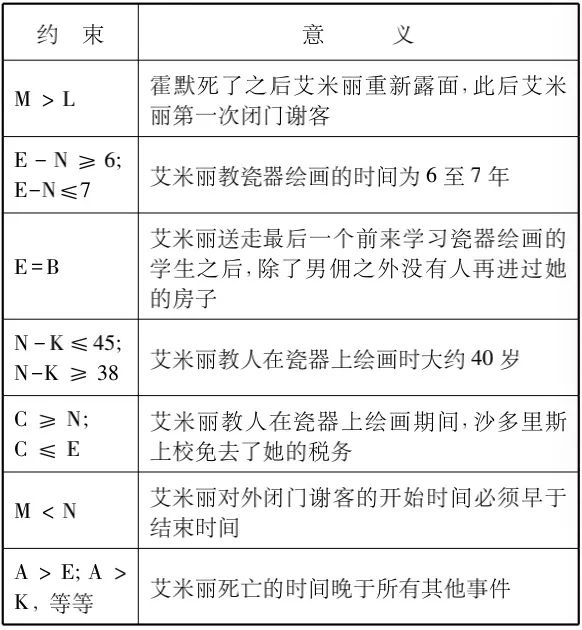

在此基础上,她们决定采用约束编程方法给《玫瑰》编辑一个程序。《玫瑰》中的事件大多只有一些模糊的相对时间信息,新的电脑程序通过对这些信息加以整理,给所有变量附加一些约束,将最大限度地整理出不同变量之间的准确时间关系。例如,由于艾米丽获得税务豁免的时间是1894年,所以可以用C=1894来表示,同样,由于艾米丽死前的10年当中除了黑人男佣之外谁也没有进过她家的房子,所以可以用A-B≥10来表示。通过这样的等式和不等式,我们就可以得出一个新的表格:

在约束程序中,计算机系统如果发现问题,会通过自动组合信息进行观测。如果约束都得到满足,那么所有变量都被赋值,所有的约束就都是真实的;如果约束逻辑得不到满足,那么程序就会失败,程序会在约束系统中指出存在的矛盾并说明矛盾的缘由。在波伊尔等人的实验中,研究人员的程序很快获得了3个发现。第一,叙事人说市政工作人员去过艾米丽家,但艾米丽8—10年前教人画画,最后一个学生走了之后就再也没人到过她的家。电脑经过演算认为,在最后一个学画的孩子走了之后,市政人员去过她家,除非是从后门进去的,否则,叙事人可能把时间弄错了。第二,批评界历来对沙多里斯上校究竟哪一年开始免除艾米丽税务的问题意见不一,有人认为这个时间应该是艾米丽父亲去世的那一年,另一些人则认为应该在艾米丽给人教绘画的那段时间,逻辑约束程序最后确认,后一种说法更正确。第三,研究人员还通过这个程序用一个一个的年份去测试,看看电脑更认同哪一个是艾米丽的出生和死亡年份。经过测试,程序最终给出了以下这个完整的时序:

K (1850)------------ 艾米丽出生

H (1879)------------ 艾米丽父亲去世

I ------------ 霍默·巴伦来到小镇

J ------------ 霍默失踪

G (1881)------------ 艾米丽家周围出现臭味

L ------------ 艾米丽在一段对外闭门谢客之后重新露面

M ------------ 艾米丽第二次对外闭门谢客

N (1894)------------ 艾米丽结束第二次闭门谢客;开始教授瓷器绘画

C (1894)------------ 艾米丽被免税

E (1901)------------ 沙多里斯去世

F ------------ 艾米丽结束瓷器绘画教学

D (1911)------------ 小镇官员代表团造访艾米丽让她交税

B (1914)------------ 除男佣之外,外人最后一次进入艾米丽的房子

A (1924)------------ 艾米丽74岁去世

波伊尔等人认为,《玫瑰》中的世界是一个记忆中的世界,艾米丽的时间很难用我们常说的线性时序来排列;对艾米丽来说,伴随时间消逝的很多东西是她无法接受的损失,她拒绝接受时间的消逝和世事的变化,她的一生好像都在跟时间作战,她想抓住时针,不让它无情地前行。她不能接受父亲的去世,她也不能接受沙多里斯上校的死,她不能接受南方生活和秩序的结束,她更不能接受未婚夫离她而去。她拒绝接受新时代带来的新技术和新思想,她把自己关在自己的房子里,通过与世隔绝彻底切断自己与时间的关系,甚至不惜用骇人的谋杀终结霍默的生命。

波伊尔等人在研究中发现,《玫瑰》中的所谓mathematical progression或许另有一解:所谓 “数学式的向前推进”,当然是科学而连贯的时间顺序,小说中的很多人 (包括老人) 在科学理性思想的影响下都认为时间是这样的,但是,艾米丽不认为时间是这样一条慢慢消失在远方的路,在她看来,时间是一个共时性的存在,像个不变的草坪。福克纳不反对读者把时间看作一条路,也不反对他们沿着那条路去追寻一个完整连贯的生命记忆,但我们更多的时候找到的只能是纷繁的错乱和无序。在我们阅读这样错乱无序的叙事时,逻辑约束程序可以帮助我们消除主观的误读。相信这样一个电脑梳理出来的时序对于小说的阅读、教学和阐释都大有裨益。

五、结语

桑塔格在其《反对阐释》一文中提出,批评家对于文学家常常缺少一份应有的尊重,现代的批评应该懂得谦卑,让批评为文学服务。(Sontag,8) 1985年,一个名叫斯基纳 (John L. Skinner) 的美国人以 “《献给艾米丽的玫瑰》:反对阐释” 为题发表一文,文章借用桑塔格的概念对《玫瑰》阐释发表了自己的看法。他特别借用了结构主义叙事学关于 “故事”(fabula) 和 “叙述”(syuzhet) 的概念不留情面地批评说,《玫瑰》说到底不过是一个杀人犯、精神病和恋尸癖的故事,现实生活中这样的疯子多的是,福克纳把现实生活中一个稀松平常的丑陋故事硬生生地写成了充满诱惑和色彩的文学故事。(Skinner,49)

波伊尔等人的研究表明,20世纪80年代之后,关于《玫瑰》的阐释并未因为斯基纳的反对而结束。半个多世纪以来,国外一代又一代的学者利用自己的跨学科知识为《玫瑰》提供的阐释至少给我们以下两点启示:一方面,跨学科的文学阐释并非为跨而跨,它鼓励来自不同学科的人走到一起,通过头脑风暴形成独树一帜的新成果;另一方面,跨学科的文学阐释常常不像人们想象的那样浩大,相反,它们总是从小处入手,借助某一个文学外的工具来帮助自己解决一个文学阅读中的实际问题。

斯基纳反对阐释,自己却用结构主义理论去阐释《玫瑰》,因为他明白,文学的阐释常常需要一个支点。古希腊物理学家阿基米德说:“给我一个支点,我能撬动整个地球。” 文学工作者在借用批评支点的时候或许没有阿基米德那样的宏愿,他们寻找支点,是因为他们对于自己的不足、局限和渺小有充分的认识,所以他们选择了谦卑。跟很多人一样,他们或许也反对阐释,不过,他们反对的是一种自以为是的傲慢阐释,他们支持一种谦卑的阐释,那是一种立足自身学科立场、立足自己掌握的一点知识针对一个文本的某一个字、一个词、一个意象、一个细节或者一个问题做一个说明的阐释,那是一种有自知之明的阐释。跨学科不是为了炫耀自己拥有别人所不具备的知识,而是充分认识到自我的不足而不耻下问,在与别的学科的同事的合作中参与知识创造。作为一名文学工作者,每次当我们看到这样的跨学科的研究成果时,我们会对世界之大和自己之渺小多一点真切的感受。希望我们新时代的文学工作者能自觉地走出去,与其他学科的同事合作。包括跨学科的文学阐释在内的文学阅读对于我们每一个个人来说无疑是一个参与发现真理的过程,但它更是一个感受智力充分成长的体验。阅读一部文学作品,学会寻找一个有意义的支点去系统连贯地阐释它,是一种智力的成长和进步。我们多数人看了一部作品之后只能简单地复述其情节,而从复述情节到能系统逻辑地评述一部作品的主旨和优劣意味着一种智力发展道路上的飞跃。陆谷孙先生曾说,撰写学术性的论文是一种 “智力探索之旅” (intellectual odyssey)(陆,23)。如果我们希望年轻的学子当中有更多的人能够在智力上获得这种成长,我们应该鼓励他们去走一下这条艰辛的路。